南疆地区的人口变迁和汉语方言音系的历史演变

摘要:据推测,南疆地区的汉语方言音系在清朝之前可能属于中原官话,其音系情况在清朝才有了比较明确的记述。1873年,白彦虎率领陕西回民起义军进入新疆,由此形成了北疆和南疆的中原官话关中片方言。新疆建省后直至民国时期,河州回族移民大量迁移到南疆,使南疆原有的中原官话南疆片汉语方言语音发生了改变,其声调系统就明显朝着甘肃中原官话河州片汉语方言的方向发展演变。

关键词:移民;汉语方言;覆盖;演变

H17

一

公元前60年,汉朝在西域(包括今新疆地区)设都护府,任命郑吉为第一任都护,从此西域地区正式纳入中国的版图。为了维护中央政府的有效统治,历代封建王朝都实行屯田政策,大量汉语人口随着屯田来到西域[1],由此古代汉语也成为这一地区具有重要影响力的语言。[2]然而因为缺少当地汉语方言的历史文献资料,我们还无法判定在清朝之前新疆汉语究竟归属哪一种方言。不过,“中原官话在中国汉语史上占有重要地位,从上古到清代中叶一直是汉语的强势方言”[3]66,而且新疆临近中原官话区域,也是陕西、甘肃汉语人口迁移的重要目的地,我们推测新疆南北的汉语方言在清朝之前属于中原官话。

1755年(乾隆二十一年)清朝消灭了准噶尔部,1759年又彻底平定了南疆大小和卓的叛乱,终于完成对新疆的统一。为巩固边防、解决当地驻军食粮问题及被遣散士兵善后问题,乾隆皇帝提出了“武定功成,农政宜举” [4]的方针,沿袭了历朝的屯垦戍边政策,在天山南北进行大规模屯田。天山北路为重点,从辟展(都善)至伊犁,共开辟17个垦区;天山南路,从吐鲁番至乌什,共开辟了5个垦区,“不出十年,兵屯、旗屯、遣屯、回屯、户屯遍及(天山)南北”。[5]同时动员鼓励内地商贩进疆贸易。自此, 来新疆的边廷重臣、各级文武官员、幕府文职及贬谪流放人员络绎不绝。民屯从内地迁来,军屯携眷永驻,加之被贬谪的官员、遣犯、随军的商人大量涌入, 使得新疆的人口急剧增加。在这次进入新疆的移民大潮中,有大量的回族人口来到了新疆。

招募内地农民出关到新疆地区垦荒,始于1756年。清廷原计划以伊犁将军所在地伊犁为中心进行开垦,但因路途过于遥远等种种原因,不得不改为自东向西逐步推进的方针。先开垦离甘肃较近的哈密、巴里坤和吐鲁番等地,然后向西再开垦乌鲁木齐,最后推进到开垦伊犁地区。这样,汉语人口的增长也以乌鲁木齐、巴里坤地区为最先,形成了乾隆年间新疆地区人口的迅速增长。由于大量汉、回族移民进入,新疆地区在乾隆末期嘉庆前期形成了自己的汉语方言体系。乾隆年间进士颜检在嘉庆十二年(1807年)谪戍乌鲁木齐时,就发现了乌鲁木齐的汉语方言特色,并且还“浏览采方言”[6]279了。

兰银官话北疆片形成时,南疆的汉语方言还远未形成。这是因为清王朝对南疆的控制极严,在南疆规定凡在各城佣工的内地汉族、回族只准单身前往南疆,不得携眷安家,“如无原籍、年貌、执业之印票,及人票不符,即行递解回籍”[7] 。魏源对这个政策做了批评:“戡定新疆,经画善后之计,北路详于南路。故屯田二十八万亩,而南路不及五分之一。其官兵则北路驻防,而南路仅换防。商民则北路挈眷,南路不得挈眷。夫故畛域视之。”[8]190但还是不少回族移民冲破了清政府的禁令,迁往南疆,在那里开饭馆和贩茶为生。道光年间,在叶尔羌(今莎车县)就有一个由回族商人组成的团体。当时南疆的客店、饭馆也大多掌握在回族人手里。还需要特别指出的是,在南疆驻扎的清军大多数都是来自陕甘地区的回族。然而南疆地区局势不稳,从1820年张格尔叛乱开始,连续出现玉素甫和卓之乱(1830年)、七和卓之乱(1847年)、倭里罕之乱(1857年)[9],每一次动乱,操汉语的民族如汉族、回族都会首先遭受浩劫,因此南疆汉语人口总数一直很少,且比较分散,难以形成比较统一的方言。

二

由于新疆各族反清起义以及随后浩罕阿古柏的入侵,南疆汉语方言的格局发生了巨大的改变。

清同治二年(1863年),受陕甘地区回民反清起义影响,伊犁塔尔奇城回民率先起事。次年五月,库车维、回两族民众起义,攻入城内,杀死清朝官吏和伯克。几天后,喀喇沙尔(今焉耆)及所属布古尔、库尔勒,阿克苏属拜城、赛里木纷纷响应,南疆各地局势混乱。当年六月,妥明、索焕章等人领导乌鲁木齐回族反清武装内外夹击攻占了迪化的汉、满两城。十一月伊犁惠远、惠宁被回、维吾尔族反清武装攻占,清朝在新疆的统治基本瓦解。但是,浩罕军官阿古柏1865年携张格尔之子布素鲁克趁机进入新疆,先占领南疆,接着进军侵略北疆。十月,阿古柏侵略军攻占吐鲁番,接着侵犯乌鲁木齐,妥明战败,被迫投降。阿古柏军侵入乌鲁木齐后,操汉语的汉族、回族、满族无辜百姓遭到了空前浩劫。在阿古柏侵入新疆的13年间(1865—1878),除巴里坤外,全疆失陷。上述反清起义和反击阿古柏入侵的斗争,前后持续10年之久。经过这10年斗争,新疆汉族和回族人口锐减,整个新疆地区人口 “死于锋镝者十之三,饥馑者十之三,疾病瘟疫者十之三,所存者不过当年十之一。”[10]2北疆有些回族比较集中的地区人口也所剩无几,如乌鲁木齐 “满、汉两城,只余汉民及残回数十人。”[11]476南疆地区“户口伤亡最多,汉民被祸尤酷。”[5]由此新疆汉语人口几乎灭绝,原有的汉语方言也几乎不存在了。

但是白彦虎率领陕西回族反清武装转战到新疆,使新疆汉语方言出现了新的情况。

白彦虎部被左宗棠追击从陕西经甘肃撤至新疆后, 1873年9月攻克了哈密,随后弃城率主力投降阿古柏并奉命驻守乌鲁木齐一带。当时他手下还有“3—4万人 (一说7—8万),装备十分简陋,且妇幼老人不少,伤残病弱者居多。”[12]这些人以陕西回族为主,还有少部分甘肃回族人,因而陕西关中官话第一次大规模来到新疆,这样首先在北疆形成了中原官话关中片方言。随着左宗棠大军的推进,白彦虎所部不断败退。1877年12月,白彦虎退到喀什一带,从土尔尕特出境到俄国。以后又有不少回民通过伊犁陆续到达俄国。这样有总数在1.5万左右的回族民众到了俄国。[13]没有跟白彦虎去俄国的数万名降清的回民就被左宗棠分别安置在南疆的焉耆、库车、阿克苏、喀什与和田地区进行屯田。原陕西回民起义军崔伟、禹得彦、毕大才等部在西宁投降左宗棠后被改编为旌善马队(约3500人),作为收复和保卫新疆的骨干力量被留驻在南疆疏勒等地屯田。白彦虎起义军余部安置在新疆之后,又有几支反清回族起义军余部被安置在新疆,例如:光绪二十年(1894年)青海回民马骥等人率领数万回族民众反对清政府残酷的民族压迫和繁重的苛捐杂税而举行起义,但不久起义被镇压,起义军辗转来到新疆罗布淖尔附近,回族武装数千人被缴械,先被安置在尉犁、蒲昌一带屯田,后转至铁干里克屯田;清光绪二十一年(1895年),甘肃、青海一带发生回族、撒拉族反清起义,失败后又有大批回民逃入新疆,被分散安置在南疆的喀喇沙尔(今焉耆)、阿克苏和喀什屯田。而自谋生计来到新疆的回族平民人数更多,主要是来自甘肃平凉、宁夏西海固、青海循化等地。从此南疆地区“与中原官话的陕西关中话有很深的关系”[14]的汉语方言开始发展,大约在1910年初步形成了中原官话南疆片方言(当地俗称“老回回话”)。据研究,其保留在南疆政治、军事重镇疏勒老回民口语中的语音系统是:

(1)声母:

p 布埠邦兵不 p 帕磐萍铺倍 m 码门面鸣沐

pf 珠卓追砖忠 pfh 戳穿炊揣撞 f 逢费缩舒水 v文微如软茸

t 达怠低多冬 th 它抬铁脱童 n 难怒挪年崖 l 拉流旅龙诺

ts 姿在宗争支 tsh 此材从尺撑 s 司三索诗笙

t?知昭占张郑 t? h 吃潮尘猖成 ?失少尚升收 ?仁然让仍热

t?今九酒君掘 t?h 亲晴轻群取 ?欣新向熊学

k 改格公桂柜 kh 开逵空棵规 ?额艾安恩昂 x哈孩洪瞎鞋

Ф阿由吾永荣

(2)韵母:

?资此思支诗i 西起几眉飞 u朱初辅古否 y 居取渠女许

?知直失湿世

?巴达扎哈瞎 i?加洽亚牙压 u?瓜爪夸花挖

?各哥可波博 i?别跌也业戒 u?多托桌国挪 y?脚学约月药

而儿耳二

a i哀海在该盖 uai快怀外歪淮

ei 废黑给磊贼 uei堆最雷归威

ɑu包刀早照高 iɑu 标摇交小焦

ou斗偶够走后 iou 丢优就修刘

? 半干安汉占 I ? 边千脸连前 u ?端乱专完酸y ? 院捐劝轩员

?n本分门森根 in 宾金林琴心 un屯论昆温稳 yn 军群云运勋

ɑ?昂章张邦缸 iɑ?杨江枪向羊 uɑ?汪庄黄况皇

??朋灯争正弄 i? 兵令经轻宁 u? 冬公宗松从 y?穷炯雄拥荣

(3)声调:

阴平:32,高黑桌

阳平:24,穷局急

上声:53,古五尺

去声:55,厚抗共物客

这个在南疆有重要地位的“老回回话”,其语音系统持续的时间并不长,很快就发生了一些改变,改变的原因与甘肃回族人口在辛亥革命后几次大规模涌入南疆密切相关。

三

清光绪十年(1884年),新疆正式建省,此后“关内汉、回携眷来新就食、承垦、佣工、经商者,络绎不绝。”[5]在北疆乌鲁木齐地区,由于原有逃散的汉语人口(也包括大量回族人口)回到乌鲁木齐,以及甘肃河西地区的汉族、回族人口大量迁入,原有的兰银官话北疆片汉语方言逐步恢复,但主要在汉族人中使用(也有部分回族人使用)。而回族聚居的二十四坊,由于多是白彦虎旧部及其后代,普遍使用中原官话关中片方言。这一局面一直持续至今。而南疆的汉语方言因为民国时期甘肃河州回民大规模迁入发生了新的改变。

河州是甘肃临夏的古称,地处黄河上游。它以甘肃临夏为中心,包括青海循化撒拉族自治县以及甘肃甘南藏族自治州和青海黄南藏族自治州的一部分地区。河州在西北地区近现代历史上影响很大,因为“河州是中国西北回教圣地。中国西北回教中主要的宗教、军事和政治人物,以出于河州者为多。河州城池并不大,且在平原上,亦不险峻。然而河州之名气,却震动西北各族人之耳鼓。回人听到河州,非常高兴,这是他们的老家,是他们财产的集中地,是人口的集中地,是各种运动的策源地。”[15]54因此河州方言在新疆也比较通行。而从清朝收复新疆后一直到民国初年,“关内人民,携家带眷经此(肃州)往新开垦者,数逾万人,籍甘肃河州者居其半,余则天津、河南、山陕诸地之人。”[16]67

辛亥革命之后,杨增新窃取了新疆政权。杨增新曾任甘肃中卫县知县,不久升河州知州,与回族军阀马安良(马占鳌之子)私交非常好。1907年调任新疆陆军学堂总办,次年经新疆巡抚联魁保荐被调任新疆阿克苏道尹。辛亥革命前夕,又调任镇迪道尹兼新疆提法使。由于杨增新到新疆任职之前在甘肃任职近20年,对回族有相当清楚的认识,对回族的风俗习惯、宗教信仰、心理特征、民族特性等都十分了解。离开甘肃到新疆赴任时他特别招募一批回、汉族河州人(约2000人)跟随入疆。杨增新到新疆后为阻止辛亥革命潮流,在乌鲁木齐回民二十四坊中挑选组织了三营回族兵(当时称“回队”),这三营回兵也大多数祖籍是河州。后回队扩充为五个营。而杨增新正是借助这五营回族兵逼迫新疆巡抚袁大化离开,夺取了新疆政权,并镇压了伊犁、喀什、若羌、和田等地的反抗力量。为了维持统治,他接着又把回族兵扩展为十五个营。由此,有更多的河州回族人口(具体人数不详)迁来新疆,主要是到南疆各城屯垦,河州话在南疆格外流行,南疆的中原官话关中片方言受到影响逐渐开始出现变异。

1928—1930年又有大批甘肃河州回民因自然灾害到达新疆。1928年—1930年甘肃遭受了极为严重的旱灾,65个县受灾,灾民达240多万。“在自然灾害肆虐及粮食供应极度短缺的情况下,普通百姓只有两种选择,即‘死与‘徙,不愿等死的人们只有选择外出求食或就食”。[17]而此时任新疆督办的金树仁因为是甘肃河州人,念及同乡之谊,把河州回、汉难民大批接到新疆来,其中一部分(约30000人)就被安置到南疆的吐鲁番、焉耆、阿克苏和喀什地区垦荒。

1933年新疆发生“四·一二事变”,金树仁被迫辞职,盛世才被推举为临时督办。5月甘肃军阀马仲英率36师第二次进入新疆,与盛世才展开了对新疆统治权的争夺战。由于苏联武装支持盛世才,马仲英战败,率部退向南疆,1934年4月经过吐鲁番、焉耆、阿克苏败退到喀什。“甘河回马”,是回族军阀队伍的基本构成[18]12,马仲英部同样是如此。当时驻守喀什的马仲英总兵力还有12500人,其中来自甘肃河州地区的回族官兵人数占了90%以上。1934年9月,在苏联的介入下,盛世才和马仲英达成了停战协议。协议规定:将喀什城交给由盛世才委派的刘斌所部驻扎,泽普县作为中立地区,叶城、皮山、墨玉、和田、洛甫、于田、且末、若羌等9个县为马仲英部36师防区。

这几次甘肃回族人口大规模的、有组织的集体性移入,特别是马仲英部横扫南疆,对整个南疆的汉语方言应该说是有着极其重要的影响。在这之后数年,南疆的汉语方言发生了一些显著的改变,到1940年左右产生了当地人称作“新回回话”的汉语方言。这种变异的“新回回话”在南疆重镇疏勒的语音系统是:

(一)声母:

p巴饱边帮步 ph怕派盘胖铺 m麻买门妙母 f发福饭税树 v五蛙闻汪荣

t达杜到当夺 th踏太土天唐 n拿南脑奴 l拉来路连冷

ts争在子纸醉 tsh醋次迟茬抄 s思师伞沙碎

t?知直召主抓 t?h吃抽初船成?石蛇烧神商 ?人热染让

t?酒借讲紧杰t?h秋齐全敲缺 ?女泥年娘?新休斜玄雄

k尕街国告贵 kh 卡开快葵客x瞎海花后红

Ф岸耳艾延云

(二)韵母:

?姿支慈齿师丝是i 备比滴体泥鸡椅 u补福土路卒书乌 y 女驴居屈徐语育

?知治直池尺始拾

a霸马拿辣茶杀瞎 i?家夹掐虾夏牙压 u?抓刷瓜跨花华瓦

?薄婆摸车惹渴饿 i?别蝶例杰切写夜 u?多拖骡左桌说货 y?略脚雀瘸雪月药

儿而耳尔二

ai排买带太灾该鞋 uai拽揣甩拐快坏歪

ei白美贼拆给客黑 uei堆雷翠垂锐会位

ɑu宝毛刀闹招扰高iɑu表条苗咬焦笑腰

ou头怒楼走手肉沟iou丢扭绿舅求休有

ɑn盘反贪南参扇敢i?n鞭棉天脸见先挺 uɑn团暖窜软关换 y?n娟卷泉劝玄冤

ɑ?帮方唐浪桑让抗iɑ?酿粮匠枪想香洋 uɑ?庄床双广筐黄望

??笨朋猛登增仁成 i?凭民钉林精信引 u?? 翁瓮温通蚊稳困y?均君穷胸训永熊

(三)声调:

平声:213 边伤陈人黑杂

上声:53 展走口好女有

去声:44 近柱盖岸共饭

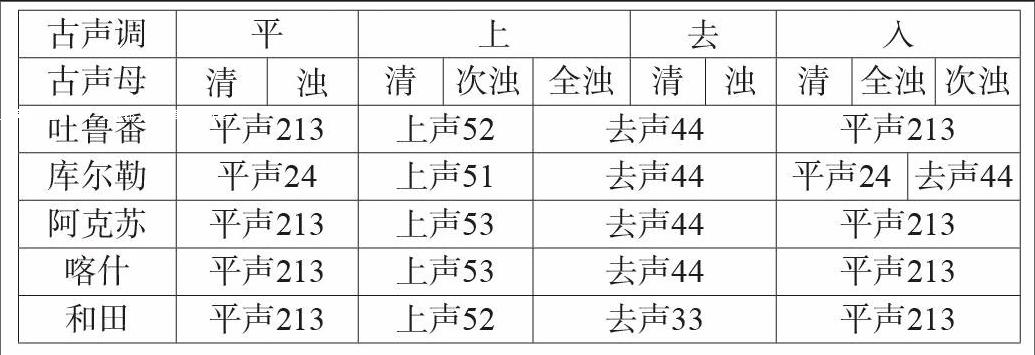

南疆其他重要城市的汉语方言声母、韵母基本相同,只是声调的调值略有不同:

可以看出,南疆地区原有的汉语方言发生了比较大的改变。声母、韵母、声调系统完全与原先的中原官话关中片方言有了差异,趋向于中原官话河州片。作为判定方言分区的声调,这一点尤其明显。“河州话”,即今甘肃临夏话,临夏话“单字调都是三个(即平、上、去)。”[19]其具体的声调情况为:[20]105

虽然这个声调体系并不一定是上个世纪河州话的声调体系,但是可以看出,南疆地区方言声调与河州地区方言声调的一致性。

学者们普遍认为:从甘肃中原官话区的整体来看,“甘肃中原官话笔者分为秦陇片、陇中片、河州片。秦陇片4个调类,可与陇中片、河州片分开。陇中片与河州片平声不分阴阳,都只有三个单字调。”[21]南疆地区的汉语方言正好也符合这个特点。

从语言的演变这个角度来看,“在汉语方言中主要存在两种类型:突变型和渐变型。突变型,是指弱势方言在强势方言的强大冲击之下,最终彻底放弃,改用强势方言。突变型变化消亡往往需要经过几代人才能完成,中间一般还要经过一个弱势方言与强势方言并存并用的双方言过渡阶段。渐变型,是指弱势方言在受到强势方言的影响和冲击之下,逐渐磨损、丢失自己原有的一些比较特殊的成分,同时不断吸收强势方言的成分,使自己的语言系统朝着强势方言的方向发展演变。”[22]造成南疆汉语方言语音变异的根源只能解释为甘肃河州话对原有中原官话关中片方言的覆盖。

“语言的影响往往是一面倒的。”[23]究竟以哪一来源的方言为基础,取决于该方言的历史、使用人数、影响等因素。因为来自甘肃河州的回族人口数量巨大,超过了原有的陕西回族移民及其后裔,而且是集团式的大规模移入,于是他们的方言占据了明显的优势。不仅如此,“新回回话”在南疆深深扎根,即使后来南疆的汉族移民人数剧增,总数在1942年开始超过回族,但是汉族人口也普遍沿袭了“新回回话”,直到现在,这种局面也没有出现根本的改变。

四

南疆地区的汉语方言在声调上还有一个特点:“南疆话各方言点单字调虽然都只有三个,但多处方言的底层调类竟有四个。它们之中除了上声、去声南疆各地方言全都相同之外,一些地方底层调类里却明显存在着阴平、阳平的对立。”[24]这个特点让许多方言研究者大为不解。其实只要明确南疆汉语方言的演变历史,真正明白南疆汉语方言声调演变的原因,我们就可以很容易对这个现象做出解释:南疆汉语方言在1873年白彦虎率陕西回民反清起义残部进入新疆后,新疆特别是南疆地区形成了中原官话关中片方言,这时的方言就是四个声调,而随后的甘肃河州移民数次大规模整体移入,三个声调的中原官话河州片对这个声调系统形成很大冲击,最终使南疆汉语方言逐步趋向中原官话河州片的三个声调。而中原官话关中片的声调特征并没有彻底消失,而是叠置在地方的底层,这就造成了一种奇特的语言现象:从静态来看,南疆汉语方言单字调都有类似中原官话河州片的三个声调(平声、上声、去声),而在具体的动态交际过程中,又出现了阴平与阳平的对立,呈现出类似中原官话关中片的四个声调(阴平、阳平、上声、去声)。

参考文献:

[1]高莉琴.新疆的屯垦移民与新疆汉语[J].语言与翻译,2004,(3).

[2]徐思益.古代汉语在西域[J].语言与翻译,1993,(2).

[3]王临惠.汾河流域方言的语音特点及其流变[M].北京:中国社会科学出版社,2003.

[4]松筠.新疆识略:卷六[M].台北:文海出版社,1965.

[5]袁大化,修.王树柟,等纂.新疆图志[M].北京:北京民族文化宫复印,1983.

[6]星汉.清代西域诗辑注[M].乌鲁木齐:新疆人民出版社,1996.

[7]中国社会科学院中国边疆史地研究中心编.回疆则例:卷3 [M].北京:全国图书馆文献缩微复制中心,1988.

[8]魏源.圣武记(上)[M].北京:中华书局,1984.

[9]王欣,蔡宇安.新疆和卓之乱与清朝的治乱[J].陕西师范大学学报(哲学社会科学版),2005,(1).

[10]姜涛.中国近代人口史·序[M].杭州:浙江人民出版社,1993.

[11]曾问吾.中国经营西域史[M].北京:商务印书馆,1935.

[12]王国杰.论沙俄对陕甘回族移民的态度和政策[J].陕西师范大学学报(哲学社会科学版),2003,(4).

[13]王国杰.1877年移居中亚陕甘回族的地理分布[J].宁夏社会科学,1997,(4).

[14]林端.新疆汉话的声调特点[J].新疆大学学报,1987,(1).

[15]范长江.中国的西北角[M].北京:新华出版社,1980.

[16]谢晓钟.新疆游记[M].台北:近代中国史料丛刊(正编第31辑),1981.

[17]安介生.历史时期中国人口迁移若干规律的探讨[J].地理研究,2004,(5).

[18]郭胜利.马仲英述评[D].兰州:兰州大学博士论文,2006.

[19]张成材.青海省汉语方言的分区[J].方言,1984,(3).

[20]张建军.河州方言语音研究[D].陕西师范大学博士论文,2009.

[21]雒鹏.甘肃汉语方言研究现状和分区[J].甘肃高师学报,2007,(4).

[22]曹志耘.关于濒危汉语方言问题[J].语言教学与研究,2001,(1).

[23]爱德华·萨丕尔.语言论[J].北京:商务印书馆,1964.

[24]马克章.新疆汉语方言中原官话南疆片代表话散论[J].乌鲁木齐成人教育学院学报,2007,(3).

作者简介:欧阳伟(1970-),男,汉族,文学硕士。新疆喀什师范学院人文系教授。主要研究方向:方言学。

(责任编辑:李直)