马踏春风逐好梦

张宏明

在冷兵器时代,马是北方地区最为重要的军事装备;在和平时期,马又是主要的交通运输工具和衣耕、狩猎以及邮传工具,是人们生产、生活不可或缺的劳动工具。对于北方的游牧民族和地方政权来说,马匹的数量多少与是否优劣,代表着国家的强盛与否,同时它还是人类生活的重要肉食来源。所以自商周以降,马匹被人类驯化以后,便成为社会生产力和生产资料的主要表现形式,备受历代统治阶级和劳动大众的重视。《中国文物报》所刊袁靖《马到成功——马年说马》(2014.1.3,5版)一文认为,在齐家文化发现马的骨骸,可以推测黄河上游在3700年前存在驯化的家马。从艺术源于生活写实的角度出发,马匹也就成为商周以来玉雕加工生产的重要载体与内容。早在春秋时期的《左传》一书中,马就被列为“六畜”之一。《三字经》中说:“马牛羊,鸡犬豕,此六畜,人所饲”,马列“六畜”之首,成为“马、牛、羊、猪、狗、鸡”并驾齐驱的家畜。

正由于马匹具有如此多的价值和作用,历代历史文献才会不惜笔墨留下了诸多记载,并约定俗成大量经典成语,“汗血宝马”的故事,是大家耳熟能详的汉武帝时西征大宛时的一段佳话;“马革裹尸…‘横刀跃马”传递着的是爱国将士保家卫国、甘于牺牲奉献的高尚情怀;“龙马精神”则代表了汉民族自强不息、拼搏奋斗的真实写照;“马到成功”象征着自信有为的中国精神;“马上封侯”更是官本位时代读书人与仕途进取者的一种期望与抱负。凡此种种,无不与马的矫健彪壮、吃苦耐劳有关,也无不与人们对马的认同密不可分。这表明,国人对马的认识,已经上升到精神层面,形成传统文化中珍贵的历史遗产。

用玉矿石制作玉马,在中国玉雕史上出现的时间并不悠久,相对八九千年的玉文化源头来说,也就不到四千年的历史。究其原因,可能与野马的不易驯养有关,也可能因为不是生活中常见的小动物,体积巨大而不易表现有关,更可能是与艺术创作的发展阶段兼及使用玉材料的大小有关,当时用玉籽料或开片雕马,玉料不如开矿的体积大。无论如何,史前时期常见的人、虎、猪、鱼、蝉、龟、飞禽以及复合单体的、概念性的龙、凤等都比马的形象出现的早。商与西周时期出现了玉牛、狗、象、羊、鹿、鱼等品种,马的数量最为少见。在历史文献中,玉马出现的虽晚,数量却是后来居上,影响也更为广泛深远。清代人徐寿基等编《玉谱类编》罗列涉及玉马文献,著名者就有《唐书·仪卫志》,以及任昉、曹植、刘禹锡、温庭筠等历代文人诗文,由此可见,玉马也是文学作品的表现内容。《宣室志》记载宋顺帝昇明年间,荆州刺史沈修之见马厩中有一白驹,很像其妾冯月华臂上所系玉马,是一则较早记载玉马的文献。考古发现的玉马实物,则要早许多。目前所知,古人雕刻玉马,可能与商代晚期出现的车战有关,马匹频繁大量的使用,作为艺术表现体裁的玉马自然而然粉墨登场。

商周玉马从片雕走向圆雕

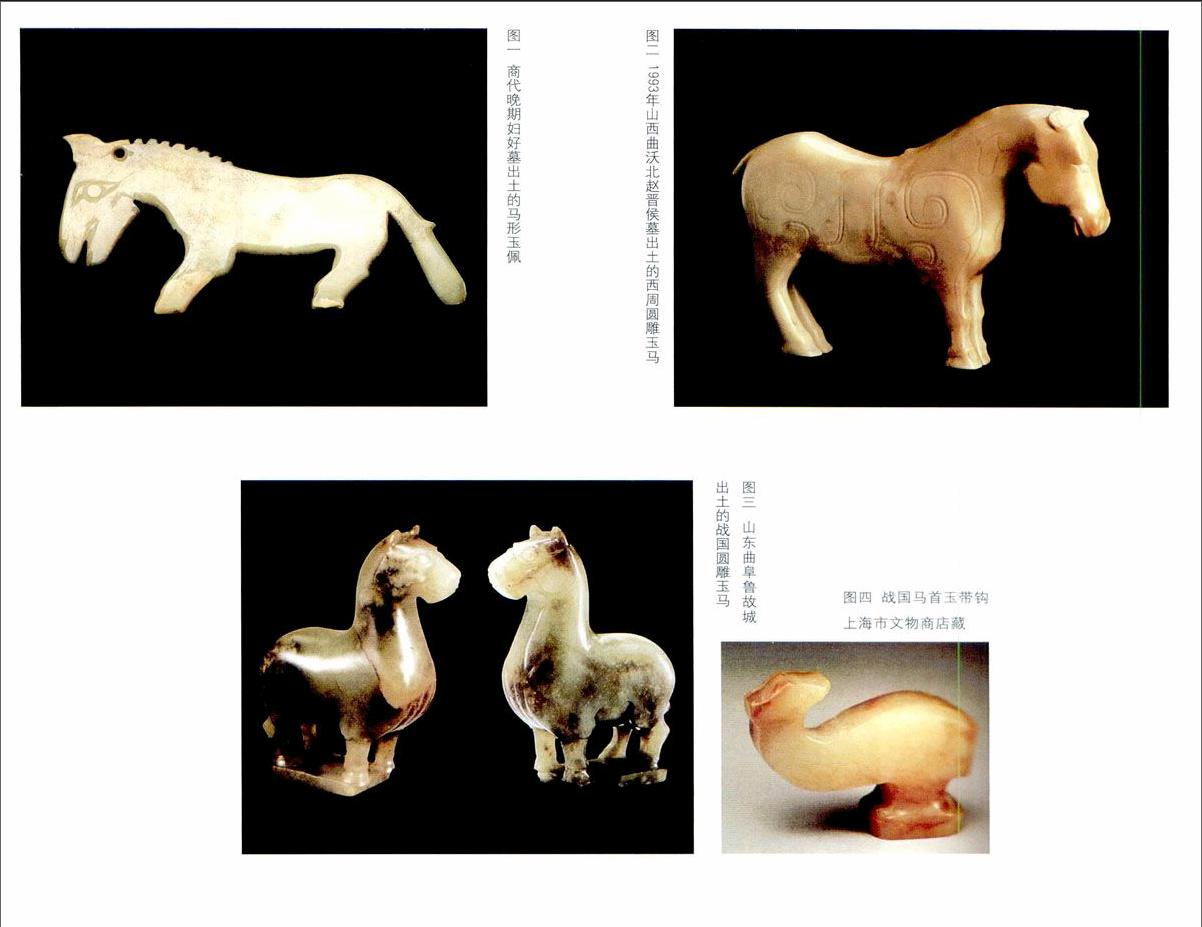

与商周时期的许多肖生玉的玉雕类型一样,最早的玉马雕刻也是以片雕艺术为主,仅具马的形态,并在马首、四肢、马尾巴等几个重点部位予以表现。出土于河南省安阳市商代晚期妇好墓中的马形玉饰,就是早期玉马的实物例证(图一)。该玉马为横长方形片雕,长6.3厘米,高2.9厘米,厚0.2厘米。玉呈灰色,局部有褐斑。马作行走状,垂首张口,竖耳、大眼。马首部分出上下唇,头部较大,在头侧面处阴刻一个“臣”字眼,口部与眼梢、下颚处均有走刃,表明用砣具多次来回推磨而成。下颚与前肢、前后肢与后肢与尾巴处,用简洁的深刀去掉多余玉料以突出形体特征,头额处形成七个成排锯齿状表现粗壮鬃毛。弧背,肥臀,毛尾,尾中间有一节突,下端斜刀。在耳后的鬃毛前段有对钻的小圆孔,可以用来系挂。整个玉马呈扁平状,侧面平整,背上有几道隐约的弧形点状线条,表示马毛。就工艺而言,造型生动而雕饰一般,显示出玉匠在雕刻时表现手法取形简单,反映了早期玉马的雕艺稚嫩。

西周时期玉雕马与商代最大的变化就是出现了圆雕的技艺,从片雕走向圆雕,表明玉工们对马的形态的把握更加娴熟,也是西周时期艺术写实的再现。我们从山西曲沃北赵晋侯墓1993年发现的墓63出土玉马身上就可以看到当时玉雕取得的成就(图二)。马残高5厘米,残长7厘米。既雕出马的垂头、小尾巴、四肢等轮廓形态,又用圆雕,深挖、减地凸起技法,砣出眼睛、鼻孔、厚唇、口形、耳朵等细部特征,甚至连马蹄、腿部的凹凸部位都表现的栩栩如生。在马的侧面大块范围上用周代流行的双阴线“一面坡”技术刻出纹饰表示马的毛发。从整体造型看,马的四足并立,低首垂目,好似温顺等候主人的召唤征骑,也表明玉雕工人琢磨玉马比较规矩呆板,用写实手法再现马的休息状况,没有任何的艺术加工与想象,也没有用写意手法来随意减少。从其通体受淡黄沁色观察,当时雕琢选料使用的是一块青色玉料,受沁不均,在马腋下仍保留斑驳青色,而马头耳残,因石性较重,多已化,后臀部分透露温润质感。

战国时期的玉马仍然保持着站立的姿势。圆雕技艺进一步发展,马的肌肉丰满与骨骼的刚劲写实有所增强,出现了四肢收缩,强调昂首挺胸,突出重点部位的艺术趣味。出土于山东曲阜鲁故城3号墓的战国圆雕玉马,就是典型代表(图三)。该马高5.7厘米,长4.5厘米,宽1.8厘米。下有方形底座,长2.7厘米,宽1.7厘米,厚0.35厘米,属于小型浓缩的观赏型玉马。马四足直立,昂首竖耳,前有2孔示意鼻孔,下游马口微张。用阴线刻和减地突起浅浮雕刻划出马眼、耳、口、蹄、尾部等细部,眼睛鼓突,双耳突出,脑后鬃毛棱突起。马尾部分卷曲,腿部肌肉清晰,马蹄分明,前腿直立,后退微曲,端立于方座之上。该玉马巧用“俏色”,利用厚棕色沁表现马的耳、胸、臀、尾,与其它部位的青黛色形成对比。玉质为和田青白玉,质地细腻,油光发亮,生气蓬勃、小中见大,充满活力。上海市文物商店收藏的战国马首玉带钩(图四),则代表了玉马影响力的一个见证。

秦汉玉马雕刻空前绝后

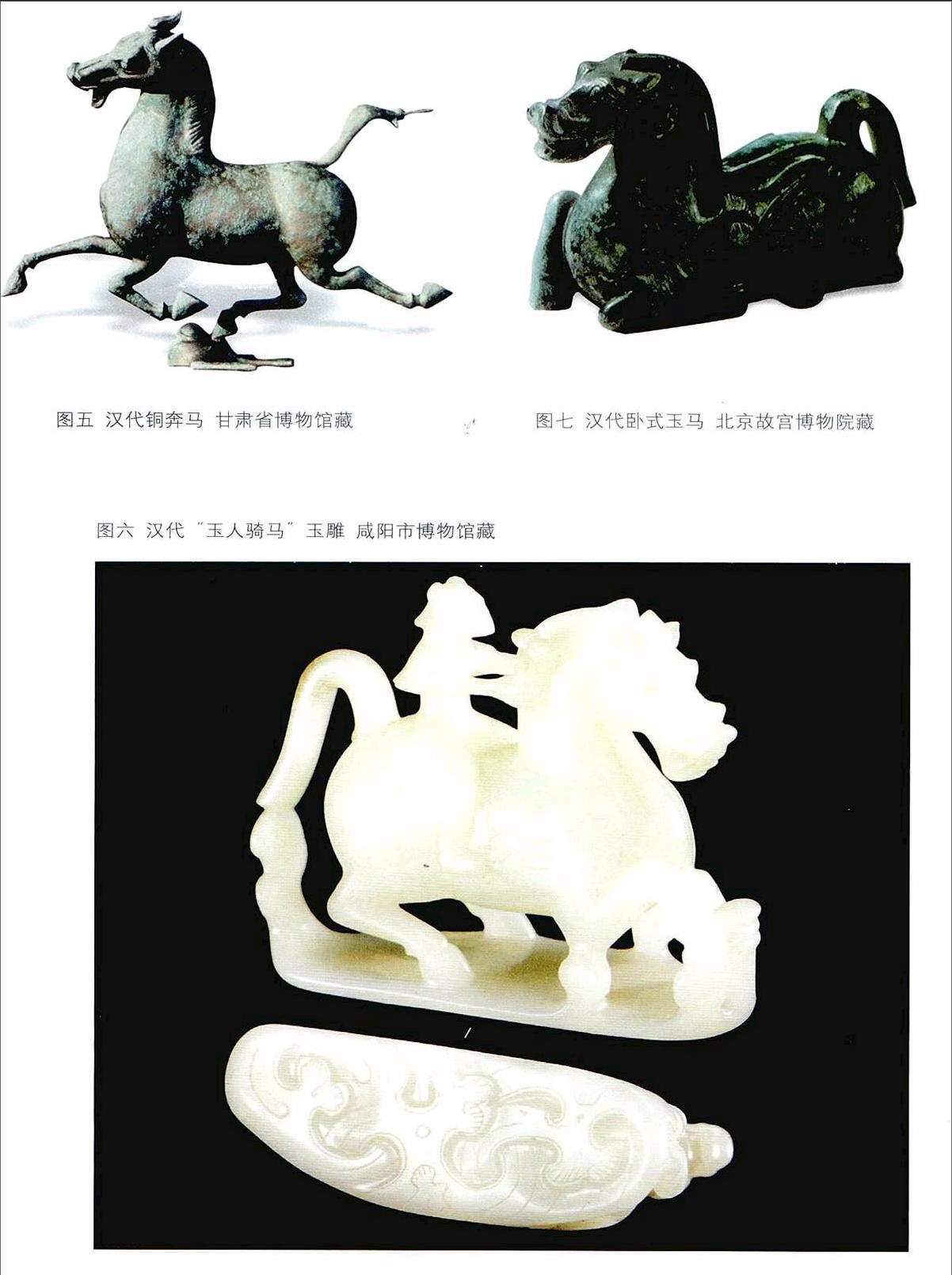

秦朝统一中国,结束了战国纷争二百多年的历史。以军事立国,强权高压的秦王朝焚书坑儒,毁灭文化,以至于“二世而竭”,留下值得后世引为教训的前车之鉴。作为引导政权之车的军事装备,秦始皇陵的“兵马俑”陪葬坑出土的众多仿真马大小的陶马,为世界遗留了震惊中外的第八大奇迹。汉代在典章制度上大多是“汉承秦制”,陪葬王公权臣多采用陶马,只不过个头与体量规模上比不上秦的气势。汉景帝阳陵和徐州楚王陵的墓中都有“兵马俑”的出土。在汉代,铜质马与玉雕马也有发现,其造型别致。战国以前马中规中矩,而汉马的造型生动灵活,雕刻精致传神,在继承传统立体写实圆雕的基础上,更增添了曲蹄腾空,勇跃向前的想象空间,再现了大汉王朝兴旺勃勃、拓疆扩张的历史。在甘肃武威出土的著名铜马“马踏飞燕”雕塑(图五),已被列为中国旅游标志。而玉雕马更是神采奕奕,创造了羽人驾驭的神话,将玉马雕刻推向了一个空前绝后的高峰,达到了中古社会之前玉雕艺术的巅峰。陕西省咸阳市汉元帝渭陵建筑遗址出土的“羽人骑马”羊脂玉雕刻(图六),就是汉代玉马的典型代表。该马长8.9厘米,高7厘米,为羊脂白玉,纯净无暇,玉质徵密,光洁无沁。雕刻采用镂空透雕,减地浮雕加阴刻线多种技法,雕出一个羽人骑马的圆雕玉器。马呈奔跑姿势,两前蹄曲肢前行,后肢蹬腿,马首高昂,马尾翘起。马背上骑一羽人,一手摁在马颈,一手握一双灵芝草。羽人的肩部和腰部均刻出羽翼,马的身上刻出互相叠压的三层羽翅,马下为平整的椭圆形长方底板,底板下琢刻有弧形卷云纹,象征着玉马在空中行走。整个造型既写实,表现出马在奔跑时的姿态,又细腻刻划出天马奔腾,马发飘动时的神话想象,是一件写实与想象完美结合的艺术精品,给后代玉雕的发展创造留下无限的创作源泉。汉代玉马,已出现卧式者。陕西咸阳发现一件。北京故宫博物院也有类似造型(图七),侧面看为一伏卧马,昂首张口,头部瘦长,上唇翘起,竖耳,肥臀较大,尾部高翘,三足屈于身下,一前足踏地。马背上有阴线翼,由前后两组翼羽组成。为立体圆雕,雄健肥硕,遒劲生动。

唐以后玉马雕刻日趋世俗化

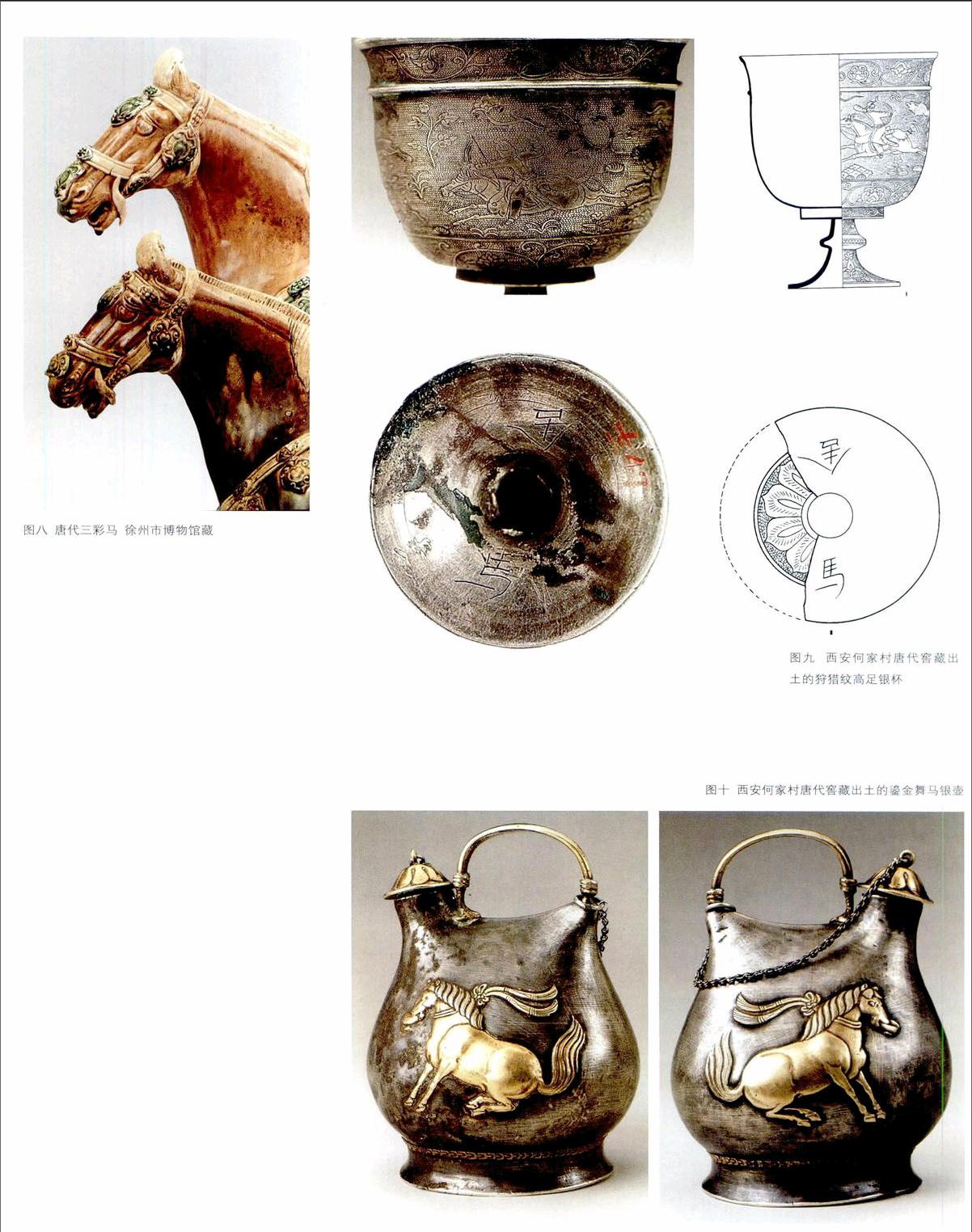

汉代以后,玉马的创作一度衰落,魏晋隋唐玉马实物出土稀少,故宫有一件白玉马,马首不似汉代瘦长,比较宽厚,扇上翼羽阴刻线短而细密,定为六朝作品。(张广文《中国玉器鉴定与欣赏》,上海古籍出版社1999年1月1版)唐代昭陵六骏是难得一见的石刻马的形象,其神态与汉代相比,虽然体积更大,而气势减少许多,出现了立马与卧马并存的现象。唐代除了石刻马以外,在绘画、瓷器、金银器上也都有马的形象,说明唐代随着中外文化交流,马匹在社会生活中承担着巨大作用,这些图案与实物是其影响力的折射反映。唐代著名的三彩陶器中,三彩马(图八)是仅次于人物与骆驼的生动造型,玉雕界常说的“唐仿战国宋仿汉”,唐三彩马下有方板,其造型与战国玉马形态极为近似。唐代著名画家韩斡,以画马匹而出名,西安何家村唐代窖藏出土的狩猎纹高足银杯(图九)和鎏金舞马衔杯纹银壶(图十),再现了唐代骏马的蓬蓬生机。到了北宋时期,马的形态进一步变化。在北方辽国,因为是游牧民族擅长骑射,利用地近玉产地的便当,发明了用成排的小卧马造成马具装饰的用途,在辽国陈国公主墓中就有众多的发现(图十一)。可能是受北方地方政权的影响,北宋王朝虽然采用“重文抑武”的基本国策,在玉雕上也有表现卧马的体裁。不过这时的马已不是健壮威武的立马形象,而且四肢屈服,伏卧低眉,温顺形象,立马的形象更多是在素有“线描第一”的宋人李公麟的绘画作品得以体现。上海市博物馆收藏的一件宋代玉马(图十二)长6.2厘米,高3.5厘米,白玉质地,温润油滑,通体有程度不同的沁色,圆雕,器形方整。马呈跪伏状,双目前枧,马束、缰绳齐全。无鞍。闭口,唇部画一阴线。眼睛呈三角形,用阴线刻画。颈部刻画排列整齐的阴线以示鬃毛。四足平直与身体处于同一平面,前后足之间距离较小。尾弯曲,紧贴后腿。背中心钻一略靠首部的方孔,可穿系佩挂。

安徽省文物商店收藏有一件宋代玉马(图十三),很似辽代马饰,宋代玉马一般回首的多,脸部、肢体的各部位讲究推磨,轮廓清楚,尤其是后腿关节胛骨处呈弯形,有肉有骨,小腿胫细,蹄部表现逼真,鬃毛披颈,排列整齐,穿孔一般在背上,呈窄长圆角形。

宋代是城市经济高速发展的时代,随着市民阶层的兴起,玉雕艺术更多的注重写实,玉器身上也出现了迎合市民口味的世俗化的倾向。玉马从典雅的艺术陈设品逐渐变成可供把玩的工艺品,低首、温顺、回首、翻滚,只注重轮廓而不强求身体的比例和谐成为宋以后马的基本特征。明代玉马造型简练(图十四),头大,粗而短,以卧马姿态较多,动态少,不注重肌肉骨架的刻划。明清时期广为流行的“马卜封侯”(图十五)体裁就是马的生动写照,上海文物商店有一件作品,清白玉马上封侯纹带扣(图十六),长8厘米,高6厘米。白玉。雕琢一马一猴。马卧伏回首,马背上攀行一猴,举前肢与马嬉戏。《礼记·王制》有:“王者之制禄爵,公、侯、伯、子、男。”侯为五等爵位的第二位。人们常将马和猴作为吉祥图案和主体装饰,谐音马上会拜将封侯,是清代较常见的表现题材之一。底部有两个光素无纹的圆形纽,供在带上固定。清代还出现了玉双马(图十七)、连体大小马等玉雕,已是马类艺术品的末流,它们逐渐淡出人们的精神生活,仅仅以文字和生肖的形式保存在历史记忆之中。

(责任编辑:阮富春)