摩尼教“業輪”溯源

——“宇宙圖”與《佛性經》研究[1]

馬小鶴

摩尼教“業輪”溯源

——“宇宙圖”與《佛性經》研究[1]

馬小鶴

一、“宇宙圖”

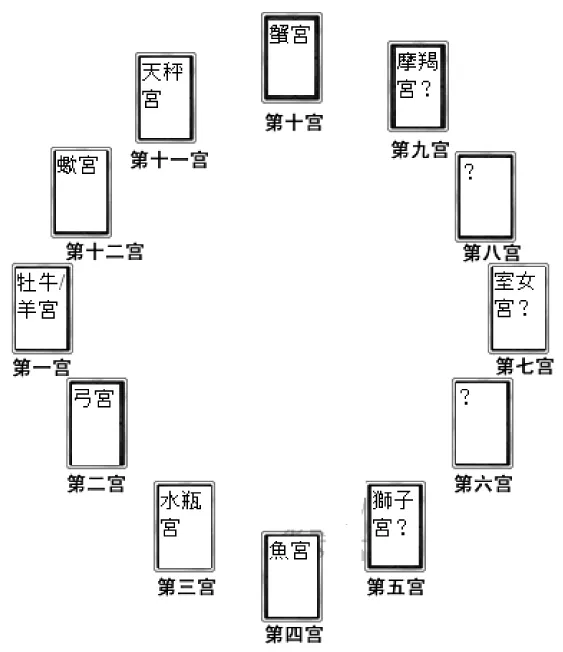

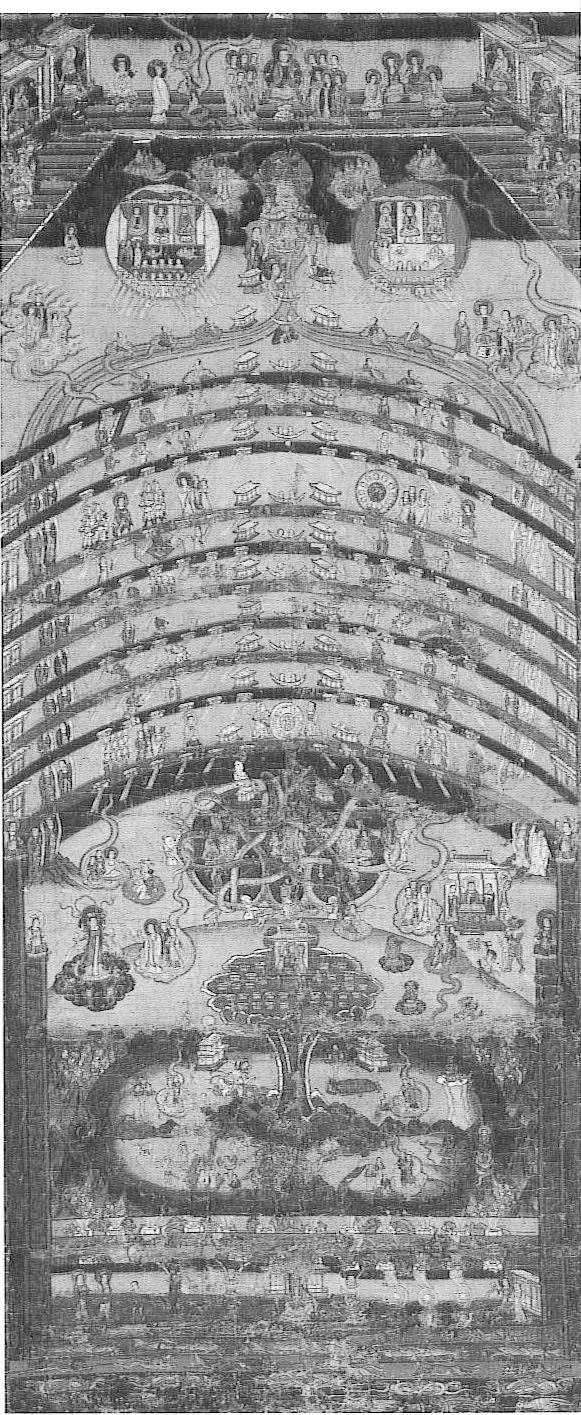

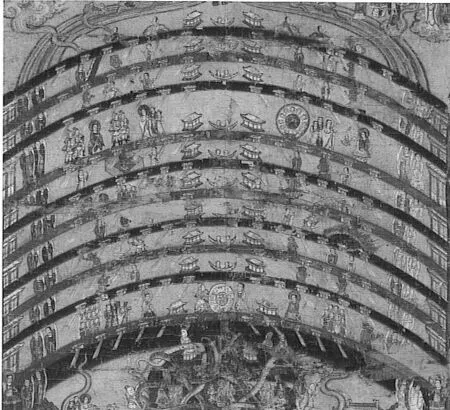

吉田豊先生近年發表《新出中國摩尼教繪畫反映的宇宙論與教會史》,刊佈了巨幅“宇宙圖”(137.1 x 56.6 cm),此圖可能是元末明初寧波地區繪製的,後來流入日本,整幅畫面詳細地描繪了摩尼教的宇宙結構,(圖版1)需要另外撰文詳論。本文只討論其黃道十二宮部分。宇宙圖當中一段描繪了十天,最下面一層天的中央有兩個神持着一個轉輪,即黃道十二宮。(圖版2)這個轉輪上十二宮的排列與通常的排列不同,有些宮的圖案已被磨損,不易看清,(圖版3)吉田豊擬構如下[2]:

這個圓盤上黃道十二宮排列不同於一般程序,可能是在流傳過程中出現的訛誤。吉田豊在此文中將亨寧1948年刊佈、英譯的粟特文殘片M178 II翻譯爲日文,作爲解讀宇宙圖的重要資料。這份文書講述了善母、淨風二神創造了十天八地,而黃道十二宮的轉輪是懸挂在最低一層天(第一層天)的下面的:

然後,在十天之下,他們設置一個黃道十二宮的轉輪(схrуу ’tу ’nхrwzn)。在黃道十二宮裏他們禁錮最邪惡、兇殘和叛逆的暗魔。他們使十二星宿(宮)(хii ’nхr)和七星(vii рхrууh)成爲整個混合世界的支配者,讓他們互相作對。

從囚禁在黃道十二宮裏的所有魔鬼那裏,他們來回編織了根脈(wух)、經脈(r’k)、絡脈(рtβnd)。[3]在最低的一層天他們鑽了一個孔,把黃道十二宮(’nхrwzn)懸挂於其上。神的兩個兒子被他們派駐在(那裏)作爲護衛者,這樣就…上方的輪不停地……[4]

“七星”在摩尼教中是邪惡的力量,包括金、木、水、火、土等五大行星,以及兩個星位(ascendants)。[5]畫面上黃道十二宮轉輪當中的妖魔鬼怪可能就表示“七星”。粟特文’nxrwzn(黃道十二宮)是一個複合詞,也寫作 ’xrwzn,’(n)xar意爲“星”+wazan意爲“運動”。粟特文佛教文獻寫作’nγrwzn[6],漢文譯作“星宿”,英文翻譯爲zodiac(黃道十二宮)。[7]這份文書相當有助於我們解讀畫面上的黃道十二宮部分。此畫作者不是像古希臘人那樣,將黃道十二宮畫在天球上,而是將其畫成一個圓盤,懸挂在最低的一層天下面。但是,僅僅根據此畫與這段粟特文殘片,我們還很難確定黃道十二宮在摩尼教宇宙論中的地位與作用。無巧不成“文”。最近曹凌先生在其大作《敦煌遺書〈佛性經〉殘片考》[8]中刊佈的敦煌遺書BD9401號殘片,可以與“宇宙圖”互相印證,使我們對於黃道十二宮是否對應“業輪”的問題,作一結論,更清楚地理解業輪在靈魂輪回中的作用。下文將先著錄《佛性經》第八品殘片,然後分析涉及業輪的回鶻文、帕提亞文摩尼教文書,進而回溯其在科普特文摩尼教文獻中的論述,並由此追溯其在古典文化中的源頭,最後對《佛性經》第八品殘片作一闡釋。

二、《佛性經》

BD9401號殘片圖版收錄於《國家圖書館藏敦煌遺書》第105冊中[9]。根據殘卷第十八行“佛性經說外道破戒僧業行品第九”,《國家圖書館藏敦煌遺書》所附《條記目錄》將經名擬作《佛性經》[10]。殘卷共存二紙,28行,本文集中研究殘存的第八品(第1-17行),下面是曹凌的錄文,參照圖版與文意,修訂了個別的字與標點符號:

1.虧闕乃至一餅及一椀水如是□□(施者)……/

2.復次,當知聽者之行在於法中昇降不等……/

3.虔恭助法之徒,亦有盡心崇信之衆,如上聽者,性……/

4.科斷時,罪有輕重。亦如衣裳,垢膩不等。若洗□(滌?)……/

5.緩急。其諸聽者,隨業受苦解脫遲□(疾)……/

6.苦惱,生大懊悔。第一苦惱懊悔之處,□□(命死?)日性出身時。□□□□□□□□(第二苦惱懊悔之處,)……/

7.時。第三苦惱懊悔之處,性至天間轉受形時。第四苦惱懊悔之處,性入業□(輪)陰陽苦時。第五苦惱/

8.懊悔之處,性於虛空受寒熱時。第六苦惱懊悔之處,性挂五種草木中時。第七苦惱懊悔之處,受五/

9.類身改形體時。如上七種,皆是聽者乘自罪殃受苦惱處。然於承前所修功德,常隨救拔,令離諸苦,/

10.至成佛來,各依行業五處分配而得解脫。第一行者,性至十天,於彼洗濯,便得解脫。□□□□(第二行者,)……/

11.來墮鹻鹵地而行解脫。第三行者,性入卉木,暫作香華,便得解脫。第四行者,結成菓實……/

12.得解脫。第五行者,更受人身,依法脩行,然始解脫。以是當知其和合性隨其罪業從於諸天受……/

13. ……百四十萬種生死之苦,然受人身,後得解脫。猶如有人犯罪,各科斷既□還得……/

14. ……所作損害,然被觀音及以勢至,於其輪間洗濯清淨及療瘡痍,復□(次?)痊癒猶如……/

15.囚脫除枷鏁,離縛去纏。亦似毉藥療損瘡疣,死肉去身,生肌平復。即便串帶……/

16.嚴,將歸常樂。亦如父母慈愍,男女有過,雖責還復撫慰。喻如有人身帶垢膩……/

17.是因緣。聽者亦尔,爲於性上有其罪垢,陶鍊洗除令使清淨,然始解脫,得歸□(明)……/

第5行說:聽者(摩尼教世俗信徒)隨業受苦解脫遲疾不同。第9—10行說:聽者各依行業五處分配而得解脫。第12—13行說:聽者的佛性隨其罪業從於諸天受無數生死之苦,然受人身,後得解脫。“行業”即“業”,梵文原文爲karma。《下部讚·此偈你逾沙懺悔文》說:“我今懺悔所,是身、口、意業,……願罪銷滅!”(第411—414行),“你逾沙”是中古波斯文nywš’g/帕提亞文 ngwš’g的音譯,意爲“聽者”。業包括身體的行爲、口舌的言説,心中的意識。《歎无常文》說:“肉身破壞魔即出,罪業殃及清淨性。”(第96行)“清淨性”就是“佛性”。行者的罪業輕重不同,因此受苦解脫的遲早就不同,根據其“行業”,會有五種不同的輪回途徑,最後得到解脫。

曹凌指出:“《佛性經》第7行有‘性入業□’。‘□’字略殘,但可辨識,當爲‘輪’字。”驗以圖版,確實如此。《佛性經》第6—9行羅列七種苦惱處,業輪爲聽者死後‘佛性’到達的一個處所。但是經文並非由上而下羅列諸處所,“《佛性經》認爲‘佛性’在人死後離開肉體,上昇並再次下降,進入新的身體,轉生爲植物或動物”[11]。業輪位於七種苦惱懊悔處的中間,正是從上昇轉爲下降的轉折點。曹凌指出,玄奘譯《大乘大集地藏十輪經》卷二中多次出現業輪,指佛爲化度衆生所用的方便手段。《正法念處經》及《大智度論》共三次出現,乃將“業”形象化爲“業輪”。“業輪”一詞兩見於《摩尼教殘經》,該“業輪”究竟是何天體,學術界尚在討論,可參看亨寧和劉南強的意見。[12]米克爾森(Gunner B.Mikkelsen)先生指出,“業輪”譯自梵文sasāracakra,可能勘同於帕提亞文ʽspyr。[13]芮傳明先生在其即將出版的大作《摩尼教敦煌吐魯番文書譯釋與研究》中,注釋《殘經》“業輪”一詞時,引用《正法念處經》卷四十七《觀天品之二十六》:“業縛在世間,而不生厭倦。天退人中生,人死入地獄,出彼生畜生,出畜生生鬼。如是業輪中,世間業風吹。流轉於世間,癡故不覺知。”[14]芮傳明也引用了宋德曼、劉南強的意見。[15]本文希望通過對新刊佈的“宇宙圖”、《佛性經》及相關資料的研究,解釋漢文摩尼教文獻何以用佛經借自梵語的詞彙“業輪”來指稱黃道十二宮的原因。

三、摩尼教伊朗語、回鶻語文獻

《摩尼教殘經》第13—16行講述了活靈(即淨風)和生命母(即善母)創造宇宙的故事: “其彼淨風及善母等,以巧方便,安立十天;次置業輪及日月宮,並下八地、三衣、三輪、乃至三灾、鐵圍四院、未勞俱孚山,及諸小山、大海、江河,作如是等,建立世界。”[16]宋德曼在《明使演説惠明經》一書中輯錄和補校了一部分與《殘經》相應的帕提亞文、粟特文殘片,與“業輪”對應的帕提亞文詞彙是ʽspyr,意爲天球(Sphäre),即黃道十二宮之輪(Rad des Zodiakus)。[17]中古波斯文和帕提亞文ʽspyr是一個出自希臘文的借詞,希臘文爲ςφαρα。[18]英文sphere出自同一詞源,意爲“天球”、“(天體等的)運行軌道”。宋德曼在《中古波斯語和帕提亞語的摩尼教創造宇宙與譬喻文獻》中釋讀了中古波斯文文書M853,指出此文書與粟特文文書M781類似,ʽspyr …kw bst dw’zdh ’str意指黃道十二宮的轉輪。他還釋讀了中古波斯文文書M263f、292和5228,認爲此文書直截了當以pyr指稱黃道十二宮。[19]劉南強認爲,雖然pyr並無“輪子”的含義,但是,粟特文的對應詞彙(cxr- —筆者按)確實意爲“轉輪”。pyr這個詞可能已經是帕提亞文中佛教觀念(業輪)的標準詞彙,摩尼教帕提亞文獻中pyr這個詞很難被翻譯成漢文,於是就選用“業輪”這個帶有宗教色彩的詞彙作爲方便的對應詞彙。[20]

黃道十二宮與靈魂關係密切。帕提亞文組詩《安嘎德羅希南》(Angad R ōshnān)第一篇甲中,靈魂以第一人稱出現,哀訴自己的種種不幸與痛苦,寫道:

我所有的肢節都不再相互聯結,一旦它們四散各處,它們就準備轉入(下一世的)生存。(我的)日子與月份之數已盡,傷害降臨在黃道十二宮之輪(схr ’хtrwzn)[21]的軌道上。

回鶻文文書U169 II[24]更清楚地表述了靈魂與黃道十二宮的關係。此文書以彌賽亞佛(耶穌)的名義宣揚摩尼教教義[25],他引經據典地說:

聼者並非全都是一樣的。有“完美的聽者”。此外還有那些稟性良善者。然後還有那些(僅僅)接受律法(宗教教導)者。他們的靈魂向黃道十二宮(аχrwznγаru)上昇的方式、它們到達它的方式、它們轉化成另一個自我的方式、以及它們(再次)降生的方式並非全都一樣。它們之間有許多不同,就像一個罪人的枷鎖、手銬和腳鐐或重或輕……

回鶻文文書U169 II清楚地説明黃道十二宮在靈魂輪回過程中的樞紐地位,靈魂轉世可以分爲三個階段:第一個階段是靈魂向黃道十二宮上昇,當即《佛性經》第6—7行中所描寫的第一到第三苦惱懊悔之處,靈魂離開死者的肉體,上昇到天間,轉而受形。第二階段是靈魂到達了黃道十二宮,在那裏轉化成另一個自我,也即《安嘎德羅希南》第一篇甲殘片中所說的“轉入下一世的生存”,當即《佛性經》第7行“第四苦惱懊悔之處,性入業輪陰陽苦時”。第三階段是轉化後的靈魂從黃道十二宮下降,當即《佛性經》第7—9行所描寫的第四到第七苦惱懊悔之處,靈魂於虛空中受寒熱,然後或者化爲五種草木,或者化爲五類衆生。

敦煌、吐魯番出土的8—9世紀摩尼教漢語、伊朗語、回鶻語文書反映的業輪觀,可以在更早的4世紀摩尼教科普特文文獻中找到相應的記述。

四、摩尼教科普特文文獻

科普特文《克弗來亞》中記述黃道十二宮與靈魂之處甚多[26],我們僅舉數例。第46章寫道:

……在他們(人類)死去之前,臨死之人由星宿和天球(ςφαρα)上的黃道十二宮(ζῴδιον)所注定命運。這些人各有自己的命運之星;他們出生之時,各自星宿的位置決定了他們的命運。他們的根脈(即命運)與其黃道十二宮連在一起;他們被其驅使,根據他們自己的行爲與罪惡受到平等的審判。[27]

第48章〈關於管道〉是最難解釋的章節之一,題目與文中使用的主要術語λιϩμε(lihme)不見於其他文獻,英譯者加德納(Iain Gardner)將其翻譯爲“管道(conduits)”。在下一章(第49章)中,摩尼解釋道:這些把天體與塵世聯係在一起的管道是精神性的;並不會因爲天體在天空中運行而糾纏在一起,亂作一團,也不會被割斷。管道分爲三種:

第一種管道(λιϩμε)是上界所有強力的根脈,這些強力存在於各層天上。……當生命從地上的完美身體上昇時,它能夠被完全吸上管道的天霄,那些管道是連接在他們身上的。所有的生命也都會在那裏得到淨化。但是,從那些昇上天霄的淨化者身上清掃下來的廢物則通過這些管道(之管道)掉到地上,將傾瀉而下[…],被扔到下界來。……

第二種管道從存在於天上的廟宇、居所和城市通向地上,通向地上生長的五種草木。……

第三種類管道從住在各層天上的強力和戶主,通向在地上匍匐的五類衆生,互相連接在一起。……

……

當使者(第三使,漢文稱“日光佛”)來到的時候,他展現其形象,引出各層天上的光明,予以淨化。但是,存在於所有統治者身上的物質對着使者的形象噴湧而出。它向上噴湧,想達到使者的形象,但是辦不到。它跌落回來,掉到下面去了。現在,當它從上面掉下來的時候,它分成三個部分。

第一部分掉在天輪上;另一部分掉在大地上;另一部分掉在海裏。通過掉在天球上的那部分,管道與草木和動物聯係在一起。因此,因爲這一點,它們得到權威,成爲五類衆生和五種草木的主子。通過掉在天球上的物質的本性,根脈與草木聯係在一起。通過掉在地上的流產物,另一種根脈與動物聯係在一起。因此,因爲這一點,通過掉在大地上的罪惡的根脈;通過掉在地上的流產物的根脈,衆星與黃道十二宮獲得了對於草木與動物的權威。……[28]

這裏的“管道”後來演變成粟特文文書M178 II裏講的“根脈”、“經脈”、“絡脈”;黃道十二宮與五種草木、五類衆生則演變成《佛性經》裏講到的“業輪”、“五種草木”和“五類身”。

五、古典文化淵源

關於天象與靈魂輪回的關係,希臘詩人荷馬(Homer,約公元前9—前8世紀)的史詩《奧德賽》(Odyssey)裏有一段描寫,成爲後世評注的重點。《奧德賽》敍述希臘軍隊的主要將領奧德修斯在特洛伊戰爭結束之後經歷十年漂泊,返回家園的故事。第十三卷〈奧德修斯幸運歸返難辨故鄉土〉講到奧德修斯來到綺色佳(Ithaca)島的海港福爾庫斯:

港口崖頂有棵橄欖樹枝葉繁茂,

港口附近有一處洞穴美好而幽暗,

那是稱作涅伊阿德斯(νηϊάδες)的寧芙們的聖地。

……

……入口(θύραι)有兩處,

一處朝着北方,凡人們可以由此降生,

朝着南方的是神聖的(θεώτεραι),任何凡人

無法從南面進入洞穴,不朽者們(ἀθανάτων)卻暢通無阻。[29]

柏拉圖(Plato,公元前427—前347年)《理想國》(Republic)第十卷〈來生說〉裏厄爾(Er)的故事也是後世評注的重點。厄爾死而復活,講述了他在另一個世界裏所看到的一切:

他的靈魂脫出肉體以後,便和很多人踏上征途,到了一個神秘的所在,那裏的地上有兩個入口,都頗爲靠近,而正對着它們的,是天上的兩個入口。上下入口之間,有若干判官坐着。判官們在判決了正義的人,並把裁斷掛在他們胸前以後,就要他們從右首昇天。他們又以同樣的方式,要非正義者從左首降生到地上,卻把象徵這些人行爲的東西,掛在他們背上。[30]

荷馬和柏拉圖在此都並未具體講到黃道十二宮,希臘哲學家、中期柏拉圖主義者努墨尼奧斯(阿帕梅亞的)(Numenius of Apamea,公元2世紀后半葉)在討論柏拉圖《理想國》中厄爾神話中的審判之地時,將其兩個入口與荷馬《奧德賽》中寧芙洞的兩個入口聯係起來,並與黃道十二宮相聯係。努墨尼奧斯的著作已經散佚,有關段落保存在普羅克魯斯(Proclus,公元412—485年)的引述和批判中:

努墨尼奧斯說:這個地方是整個宇宙的中心,也是大地的中心,因爲它位於天地之中。審判官們坐在那裏把某些靈魂送到天上去,把某些靈魂送到地下,送到黃泉去。所謂“天”,他是指佈滿恆星的天球,他說在天球上有兩個入口——摩羯宮和巨蟹宮,一個入口是通往降生(γένεςις)之路,另一個入口是昇天之路,地下的黃泉被他稱之爲行星,他把黃泉、甚至冥府(Tаrtаus)與其聯係在一起,還進一步異想天開,認爲靈魂會從回歸綫(trорiсs)跳躍到春分、秋分點(еquinохеs),又從春分、秋分點跳回到回歸綫——這些跳躍完全是他自己的想象,他把這些跳躍轉到這些事物上去,把柏拉圖的敍述與占星術的關懷以及神話綴連在一起。他引證荷馬的詩句作爲這兩個入口的見證——它(《奧德賽》)不僅說到:

一處入口朝着北方,凡人們可以由此降生[《奧德賽》13.110]

因爲[太陽]周而復始地從巨蟹宮移動到摩羯宮,[31][還說]

朝着南方的入口[是神聖的][《奧德賽》13.111]

任何凡人不可能從那裏[進入],因爲那條路完全屬於不朽者[復述《奧德賽》13.111—12],因爲摩羯宮吸引靈魂向上,使他們的生命離開人類王國,只接受不朽者和神祇—而且它(《奧德賽》)還吟唱道:

太陽之門和夢幻之人[《奧德賽》24.12]

努墨尼奧斯聲稱,荷馬把兩個回歸綫的標誌稱爲“太陽之門”,把銀河稱爲“夢幻之人”。努墨尼奧斯還說,畢達哥拉斯(Pуthаgоrаs,約公元前 570—前 495)以其晦澀的語言把銀河(Мilkу Wау)稱爲“冥府(Hаdеs)”和“靈魂之地”,因爲靈魂集聚在那裏,這就是爲什麽在有些民族中,他們以奶獻祭給淨化靈魂的神祇,當靈魂降生(γένεςις)時,奶是靈魂最初的食物。[32]

希臘哲學家們將銀河作爲靈魂的匯聚,顯然影響了摩尼教,摩尼教也將銀河視爲靈魂昇天的通道,神化爲光耀柱,在漢文文獻中,借用佛教神名,稱之爲盧舍那佛。靈魂與黃道十二宮(特別是巨蟹宮和摩羯宮)的關係,在希臘哲學家、新柏拉圖主義者波菲利(Porphyry,約公元234—305年)的《論寧芙洞》一書中,有詳細的叙述。[33]此書一開始引用了《奧德賽》13.102—112,然後詳加評注,關於密斯拉思(Mithras)秘傳宗教寫道:

波斯人同樣將其向入教者介紹秘傳宗教的地方稱爲洞穴,在那裏向其揭示靈魂降生和返回的道路。因爲尤布羅(Eubulus)告訴我們,瑣羅亞斯德(Zоrоаstеr)最早把一個自然的洞穴奉獻給造物主和萬物之父密斯拉思。對他來説,這個洞穴具有密斯拉思創造的宇宙的形象,這個洞穴包含的事物,通過其按照比例的安排,爲他提供了元素的符號和宇宙的諸氣候區。[34]

《論寧芙洞》也引用了努墨尼奧斯的説法:

……荷馬在描寫綺色佳的洞穴時,並不滿足於衹說明它有兩個入口,而是説明一個入口面向北面,另一個面向南面;他說:北面的那個是[靈魂]降生之洞,但是他沒有説明南面的那個是不是降生之洞;他衹說:

“任何凡人無法從南面進入洞穴;

不朽者們卻暢通無阻。”

因此,我們就得研究一下,如果荷馬所言屬實,那麽將此洞奉爲神聖的目的何在?或者,如果其描述純屬虛構,那麽這位詩人的謎底是什麽?努墨尼奧斯及其學生高尼雅(Сrоnius,約2世紀)將洞穴視爲宇宙的形象與象徵,認爲天上有兩極:冬回歸綫(wintеr trорiс)——南方的極限和夏回歸綫(summеr trорiс)——北方的極限。夏回歸綫處於巨蟹宮,冬回歸綫處於摩羯宮。因爲巨蟹宮正巧最靠近地球上的我們,它被合理地指定給離開地球最近的月亮;因爲南極是我們所看不到的,摩羯宮被指定給最遙遠、最高的行星——土星。事實上,黃道十二宮(ζῴδιον)從巨蟹宮到摩羯宮是按照這樣的順序排列的:首先獅子是太陽之宮;處女是水星之宮;天秤是金星之宮;天蠍是火星之宮;人馬是木星之宮;摩羯是土星之宮。然後從摩羯宮回來:寳瓶宮被指定給土星;雙魚宮給木星;白羊宮給火星;金牛宮給金星;雙子宮給水星;最後,巨蟹宮給月亮。神學家們把摩羯宮和巨蟹宮稱爲兩個門;柏拉圖把它們稱爲入口。關於這兩個入口,努墨尼奧斯和高尼雅說:靈魂降生之門是巨蟹宮,但是他們通過摩羯宮昇天。巨蟹宮是北面的,適於降生,而摩羯宮在南面,適於昇天。北半天是讓靈魂降生投胎的,相應的,洞穴的北門正是人類降生之門;但是,南半天不是讓神,而是讓靈魂昇天與神會合的,因爲同樣的原因,荷馬沒有說一條“神的通道”,而是說“不朽者的通道”——這個術語一般就是指靈魂,靈魂本身是不朽的,從本質上來說靈魂是不朽的。努墨尼奧斯說:巴門尼德(Pаrmеnidеs,約公元前5世紀)在其《論自然》中也提及這兩個門,羅馬人和埃及人也是如此。[35]

靈魂輪回與黃道十二宮的關係,不僅在希臘哲學、羅馬人和埃及人中廣爲人知,而且是密斯拉思秘傳宗教的中心教義。《論寧芙洞》寫道:

他們把春分、秋分(еquinохеs)作爲密斯拉思(Μίθρας)的專屬寶座。因爲這個原因他握着火星之宮——白羊宮之劍;他也騎在一頭公牛上,金牛是指定的金星之宮。密斯拉思作爲創世主、靈魂投胎之主,位於天球赤道上, 其右面是北方,其左面是南方;他們因南方之炎熱,而將其指定給科特斯(Καύτης),因北風之寒冷,而將北方指定給〈科托帕特斯 [Καυτοπάτης]〉。[36]

密斯拉思教是一種秘傳宗教,不立文字,沒有經典,信徒多爲羅馬士兵、小官和新自由民(如被釋放的奴隸),其教義神秘莫測;現代學者對其涵義仍多有爭議。但是,此教在羅馬帝國廣泛傳播,留下了大量密斯拉思洞穴神壇(Mithraeum)遺跡,其圖像資料頗堪玩味。這種神廟通常設在天然的山洞裏,如果在城市裏難以找到方便的山洞,就設在一般房間裏,但是把房間佈置得猶如山洞一般,以此象徵宇宙。圖版4是倫敦博物館網頁上刊佈的倫敦沃爾布魯克(Walbrook)出土的密斯拉思神宰殺公牛(Tauroctony)的大理石浮雕像,出自羅馬帝國時代2世紀末、3世紀初此處的一個密斯拉思洞穴神壇。這個浮雕像爲長方形,其中心部分是一個圓盤,由一圈黃道十二宮圖象所圍繞。十二宮從觀看者右面的白羊座開始,按逆時針方向排列。圓盤外面左上角是駕着四馬戰車的日神(Sol)。右上角是駕着雙牛戰車的月神(Luna)。在圓盤裏,密斯拉思神頭戴弗里吉亞錐形軟帽,身穿短袖上衣、褲子,披着翻飛的斗篷(部分破損)。他轉頭向右,左手抓住牛鼻子,右手將短劍刺入牛肩。浮雕的左邊是科斯特,雙手持向上的火炬。右邊是科托帕特斯,向下凝視,持着向下的火炬。一條狗和一條蛇(部分破損)撲上去喝牛血。一只蠍子咬住牛卵。[37]

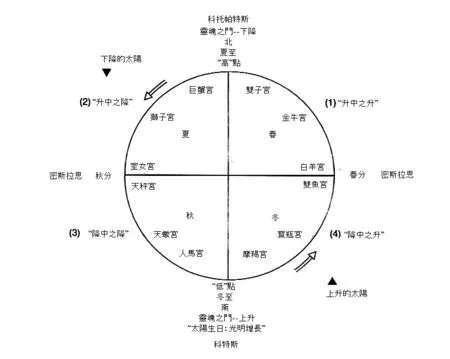

要理解上引諸文關於星象的描述,以及密斯拉思教的圖像資料,可參看圖版5。此圖是貝克(Roger Beck)根據自己的研究繪製的。[38]太陽的運行軌道——黃道可以分成四個部分:

(1) 春季:從白羊座(其始爲春分)經過金牛座到達雙子座,太陽(密斯拉思)在北方,是上昇的。

(2) 夏季:從巨蟹座(其始爲夏至)經過獅子座達到室女座,太陽仍然在北方,不過是下降的。

(3) 秋季:從天秤座(其始爲秋分)經過天蠍座達到人馬座,太陽繼續下降,不過是在南方。

(4) 冬季:從摩羯座(其始爲冬至)經過寳瓶座達到雙魚座,太陽仍然在南方,不過再次上昇了。

科特斯舉着向上的火炬,象徵太陽從冬至開始向北上昇,科托帕特斯拿着向下的火炬,象徵太陽從夏至開始向南下降。同時,人類靈魂通過在巨蟹座的夏至之門降生投胎,通過摩羯座的冬至之門上昇返回天界。[39]從圖象和文字資料反映出來的密斯拉思教的中心教義就是教導信徒:人類的靈魂通過黃道十二宮降臨人間,投胎爲人,死後又通過黃道十二宮昇天;整個儀式就是環繞着這個教義展開的。

六、結語

靈魂輪回與天象,特別與黃道十二宮相關,是古代世界普遍信奉的觀念。希臘人、羅馬人、埃及人都是如此,本文主要概述了柏拉圖主義者的記述和密斯拉思教的圖像資料。這種觀念也影響了摩尼教,在科普特文文獻中可以看到許多有關靈魂輪回與黃道十二宮相關的論述。這種觀念東傳中亞與中原,在伊朗語、回鶻語和漢語文獻中,以及在“宇宙圖”中,都有所表述。我們可以把《佛性經》與“宇宙圖”要傳達的信息搆擬如下:

摩尼教的世俗信徒被稱爲“聽者”,他們由於各自所作的“業”不同,受苦解脫的遲疾也就不同,要經歷種種苦惱,懊悔自己生時的罪業。第一苦惱懊悔處,是生命結束之日,佛性離開肉身之時。聽者的靈魂上昇到空中,在平等王(霞浦文書作“平等大帝”)前受到審判。“宇宙圖”所描繪的平等王形象受佛畫影響,頗似閻羅王,但是並不在地下,而是在須彌山右上方空中的一幢建築物中。建築物的臺階前有五個人頭(可能象徵受審的聽者之靈魂),建築物的右面可以看到所謂“業鏡”,被告的生平所作所爲(業)都會在這面鏡子上反映出來。[40]經過審判的佛性前往第三苦惱懊悔處,即佛性至天地間轉受形時。

此後佛性繼續上昇,前往第四苦惱懊悔處,即佛性進入業輪陰陽苦時。瓦爾德施密特(Ernst Waldschmidt,1897—1985)和楞茨(Wolfgang Lentz)在《耶穌在摩尼教中的地位》一文中的考證,得到翁拙瑞(Peter Bryder)《摩尼教的漢語轉換:漢語摩尼教術語研究》一書的肯定:先意的第六子——呼神和淨風的第六子——應神在漢文摩尼教文獻中分別被稱爲觀音和勢至。[41]現在《佛性經》證明,他們的考證確有先見之明,“宇宙圖”上黃道十二宮(業輪)左右的兩個神,即粟特文文書M178 II所說的“神的兩個兒子”,也即觀音與勢至。他們的名稱雖然佛教化了,他們在“宇宙圖”上的形象則並未改用觀音、勢至常見的形象。《佛性經》第14行說:佛性“然被觀音及以勢至,於其輪間洗濯清淨及療瘡痍”。此處之“輪”,爲“業輪”無疑。因此佛性進入業輪以後,受到觀音、勢至的醫療,還有機會“脫除枷鏁,離縛去纏。亦似毉藥療損瘡疣,死肉去身,生肌平復”,“ 將歸常樂。亦如父母慈愍,男女有過,雖責還復撫慰”。

《佛性經》第10—11行說:“第一行者,性至十天,於彼洗濯,便得解脫。”“宇宙圖”上,黃道十二宮之輪(業輪)的正上方、第二層天到第十層天的中正都有一條船,船上坐着二人,一個穿紅衣服,一個穿白衣服,頭上有光圈。第十層天之上,有兩條彩色的河流(彩虹?)在中間匯聚,通向光耀柱(金剛相柱,即銀河),匯聚後的河流上有三艘這樣的船,船上也坐着各穿紅衣與白衣的人。[42]這可能就是象徵佛性上昇至十天,得到解脫,進而昇入銀河,經過日月,最後歸於常樂光明世界。

第二種行者至第五種行者則均需經歷輪迴。他們都要經過“第五苦惱懊悔之處,性於虛空受寒熱時。”

曹凌認爲:第二種行者的解脫方式不明,但從“來墮鹻鹵地(按,即指鹽鹼地)而行解脫”的殘文來看,可能與植物有關。第三種行者的性進入植物後開花即得解脫。第四種行者的性要成爲果實纔能解脫。[43]他們都要經過“第六苦惱懊悔之處,性挂五種草木中時。”“宇宙圖”地面上須彌山的左側,有一棵奇特的樹,樹上有三顆人頭;須彌山的右側也有一棵這樣的樹。[44]人頭可能是佛性的象徵,這兩棵樹是否象徵佛性進入植物後纔能解脫,則有待進一步研究。

《佛性經》第12行說:“第五行者,更受人身,依法脩行,然始解脫。”他們要經過“第七苦惱懊悔之處,受五類身改形體時。”不過,“五類身”範圍較廣,不僅包括“人身”,而且包括禽、獸、魚、爬蟲。“宇宙圖”須彌山左上方空中一朵紅雲上跪着四個男人,一個戴黑帽子,可能代表士人;一個穿甲胄,代表兵士;一個戴三角帽,可能代表商人;一個穿白衣,可能代表農民。[45]他們可能象徵佛性“更受人身”。

“宇宙圖”爲一巨製,描繪了十天八地,日月、神、魔、人,還有飛禽走獸、房屋船隻,以及許多很難解釋的圖像。顯然,此圖圖示了很多超出現存摩尼教文獻之外的教義。雖然經過吉田豊先生的卓越研究,已經可以明其大意,但是還有許多細節尚不清楚。本文將圖上清晰的黃道十二宮之輪勘同爲“業輪”,指出其在宇宙圖上佔據中心地位,是靈魂輪回的樞紐,以期抛磚引玉,引起更深入的探討。在黃道十二宮之輪下面,有六條長蛇纏作一團,據吉田豊觀察,其間有蠍座、天秤座、魚座、半人半馬的射手座、蟹座、有兩隻角的動物(牡牛座或牡羊座?)等。這可能與“業輪”有關。[46]至於其具體關係如何,尚待進一步研究。

圖版1:“宇宙圖”(吉田豊,2010年,圖版1)

圖版2:“宇宙圖”(部分)(吉田豊,2010年,圖版3)

圖版3:“宇宙圖”(部分)(吉田豊,2010年,第7頁,插圖2)

圖版4:倫敦密斯拉思神廟 (Mithraeum,2世紀晚期—3世紀初期)的一幅浮雕(2012/9/9)http://col4.museumoflondon.org.uk/mediaLib/180/media-180715/original.jpg

圖版5:密斯拉思神話對太陽年的占星術解釋(Beck, 2006, p.210, Fig. 13.)

■注釋

[1] 本文爲復旦大學“985”哲學社會科學創新基地(文史研究院)資助課題的研究成果之一。

[2] 吉田豊:『新出マニ教絵画の形而上』(Cosmogony and Church History Depicted in the Newly Discovered Chinese Manichaean Paintings),『大和文華』第一二一号(平成二十二年[2010年]三月三十一日),図版1、3;第6—8頁;第7頁,插図2;第29頁,注23—24。感谢吉田豊先生以此論文相贈。

[3] wyx,意爲“根”;r’k,“脈”、“血管”;ptβnd,“聯結”、“束縛”;《克弗來亞》第48、49章詳細描述了這些管道,很難理解它們,它們可能是無形的,但把宏觀宇宙與微觀世界聯係在一起,光明分子順着這些管道上昇明界,而惡魔的毒素順着這些管道危害下界。

[4] Henning, W. B., “A Sogdian Fragment of the Manichaean Cosmogony”, Bulletin of the School of Oriental and African Studies, XII 1948, pp.310-313.吉田豊,2010年,同注,第5—6、29頁,注14。粟特文文書M178圖版見:http://www.bbaw.de/forschung/turfanforschung/dta/m/images/m0178_seite2.jpg 亨寧將 cxryy’ty ’nxrwzn 翻譯成“轉輪和(原文如此)黃道十二宮(a rolling wheel and [sic] zodiac )”,’ty(和)恐爲筆誤。根據教義,當爲“黃道十二宮的轉輪”。參閲芮傳明:《摩尼教敦煌吐魯番文書譯釋與研究》,電子版,第136—137頁。芮傳明將此書電子版發給筆者參考,特此致謝。

[5] 摩尼教的“七星”與七曜不同,不包括日月,而包括兩個星位。

[6] Gharib, B., Sogdian dictionary: Sogdian-Persian-English, Tehran: Farhangan Publications,1995, ##2074, 1187, 1017 (pp.82, 47, 40).

[8] 曹凌:《敦煌遺書〈佛性經〉殘片考》,《中華文史論叢》2012年第2期(總第106期),第309-337頁。方廣錩、曹凌先生在此文發表之前,即將其初稿的電子版發給筆者參考,特此致謝。

[9] 《國家圖書館藏敦煌遺書》,北京圖書館出版社2008年版,105冊,第342頁。

[10] 《國家圖書館藏敦煌遺書》105冊《條記目錄》,第76頁。

[11] 曹凌,2012年,同注8,第316頁。

[12] 曹凌,2012年,同注8,第314—315頁。

[13] Dictionary of Manichaean Texts, v.III, Texts from Central Asia and China, editedby Nicholas Sims-Williams, pt. 4, Dictionary of Manichaean Texts in Chinese, by Gunner B. Mikkelsen, Turnhout: Brepols; NSW, Australia, Ancient History Documentary Research Centre, Macquarie University, 2006, p.84.中古波斯文gyrd’sm’n意爲“黃道十二宮之輪”,見Dictionary of Manichaean Texts,v.III, pt. 1, Dictionary of Manichaean Middle Persian and Parthian, by Desmond Durkin-Meisterernst, Turnhout: Brepols; NSW, Australia, Ancient History Documentary Research Centre, Macquarie University, 2004, p.170; 吉 田 豊,2010年,同注2,第7、9頁,第29頁,注25。

[14] http://www.cbeta.org/result/normal/T17/0721_047.htm 第 281 頁。

[15] 芮傳明:《摩尼教敦煌吐魯番文書譯釋與研究》,同注4,第20頁,注32。

[16] 芮傳明:《摩尼教敦煌吐魯番文書譯釋與研究》,同注4,第8頁。“業輪”參閲Dictionary of Manichaean Texts, v.III, pt. 4, 同注 13,p.84.

[17] Sundermann, W., Der Sermon vom Licht-Nous. Eine Lehrschrift des östlichen Manichäismus. Edition der parthischen und sogdischen Version, Berlin 1992 (Berliner Turfantexte XVII), pp.62-63, 79, 144. ʽspyr 見 Dictionary of Manichaean Texts, v.III, pt. 1, 同注 13,p.87.

[18] Henning, W. B., “A List of Middle-Persian and Parthian Words, in the Manichaean fragments belongs to the Akademie of Berlin,” Bulletin of the School of Oriental Studies 9, 1937, p.81.

[19] Sundermann, Mittelpersische und parthische kosmogonische und Parabeltexte der Manichäer, mit einigen Bemerkungen zu Motiven der Parabeltexte von Friedmar Geissler, Berlin : Akademie-Verlag, 1973 (Berliner Turfantexte IV),p.45, note.13; p.48, note 20.

[20] Lieu, Samuel N.C., Manichaeism in Central Asia and China, Leiden; Boston: Brill,1998, p.69.

[21] Dictionary of Manichaean Texts, v.III, pt. 1, 同注 13,pp.128, 79.

[22] Boyce, Mary, The Manichaean hymn-cycles in Parthian, London, New York,Oxford University Press,1954, pp.122-123.參閲芮傳明:《摩尼教敦煌吐魯番文書譯釋與研究》,同注4,第90頁。

[23] Gharib, 1995, 同注 6,##1687, 8989, 3313 (pp.67, 363, 131).

[24] 曹凌已經注意到回鶻文文書T II D 173 b, 2對於我們理解《佛性經》第八品的重要性。這份文書由勒柯克(Albert von Le Coq,1860—1930)於1922年進行了釋讀與德譯。見Le Coq, A. von, Türkische Manichäica aus Chotscho, III,Abhandlungen der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Berlin (APAW), Nr.2, 1922, pp.11-12。克里姆凱特(H.J. Klimkeit,1939—1999)將其翻譯成英文, 見Klimkeit, H.J., Gnosis on the Silk Road: Gnostic Texts from Central Asia,translated & presented by Hans-Joachim Klimkeit, [San Francisco, Calif.]:HarperSanFrancisco, 1993, pp.326-327。一度認爲此件遺書原文遺失,故未得到U字編號,見Lieu, 1998,同注20, p.245。但是根據維爾金斯(Jens Wilkens)2000年出版的《柏林吐魯番收集品中的突厥語摩尼教文獻》以及榮新江主編、2007年出版的《吐魯番文書總目·歐美收藏卷》,此件遺書新編號爲U169 II。這份文書與 U2、U168 I 、U168 II、U169 I、 U270、U350、Mainz 126 I、Mainz 126 II、T II D 173d屬同一寫本,見 Wilkens, J., Alttürkische Handschriften, 8.Manichäisch-türkische Texte der Berliner Turfansammlung, Stuttgart, 2000, pp.105-106, 35-36, 288-289, 190-191, 106-107, 125-127, 139. 榮新江主編:《吐魯番文書總目·歐美收藏卷》,武漢大學出版社2007年版,第198、477、497—498、508、515、701、806頁。感謝榮新江先生以此書相贈。文書U169 II的彩色照片見柏林吐魯番收藏品網站: http://www.bbaw.de/forschung/turfanforschung/dta/u/images/u0169seite2.jpg (2012/8/25)

[25] 耶穌把那些出於信念而施捨的人、那些熱烈祈禱的人稱之爲“朋友的朋友”。他要這些信徒全心全意地相信:施捨的每一塊麵包和每一杯水都不會白費,肯定會得到回報。這一説法可能出自《馬太福音》10:42:“無論是誰,爲了某人是我的門徒(雖然這門徒是個小輩),就給他一杯清涼的水喝,我確實告訴你們,那人也不能不獲得賞賜。”《佛性經》第八品殘片第1行說的“乃至一餅及一椀水如是□□(施者)”可能包含類似的意思。曹凌在初稿中已經指出這一點。《佛性經》雖非文書U69 II的譯本,但二者宣揚的教義有共同之處。

[26] 索引見Dictionary of Manichaean Texts, v.I, Texts from the Roman Empire: texts in Syriac,Greek, Coptic, and Latin, compiled by Sarah Clackson, Erica Hunter, and Samuel N.C. Lieu ; in association with Mark Vermes, Turnhout: Brepols;NSW, Australia, Ancient History Documentary Research Centre, Macquarie University, 1998, p.69.

[27] Polotsky, H.J., Kephalaia, ed. by H.J. Polotsky and A. Böhlig (Manichäische Handschriften der Staatlichen Museen Berlin ; Bd. 1), Stuttgart, W.Kohlhammer, 1940, pp.117-118; Gardner, Iain, The Kephalaia of the Teacher : the Edited Coptic Manichaean Texts in Translation with Commentary, [edited] by Iain Gardner, Leiden; New York: E.J. Brill, 1995, p.124. Dictionary of Manichaean Texts, v.I, 同注 26,p.106.

[28] Polotsky, 1940, 同注 27,pp.120-123; Gardner, 1995, 同注 27,p.127-132. Dictionary of Manichaean Texts, v.I, 同注 27,pp.69, 83.

[29] Homer, The Odyssey, Homer; with an English translation by A.T. Murray;revised by George E. Dimock, (Loeb classical library) Cambridge, Mass. :Harvard University Press, 1995, v.2, pp.8-11;中譯本:荷馬:《荷馬史詩·奧德賽》,王煥生譯,人民文學出版社1997年版,第241—242頁。寧芙(νύμφη)是居於山林水澤的仙女。θύρα意爲“門”。

[30] Plato, The Republic, with an English translation by Paul Shorey, (Loeb classical library) London: W. Heinemann, ltd.; New York : G.P. Putnam's sons; [etc.,etc.] 1930—1935, pp.492-493;中譯本:柏拉圖:《柏拉圖理想國》,聯經出版事業1980年版,第491頁。

[31] 此句文字訛誤,引起很多爭議。

[32] Numénius, of Apamea, Fragments; texte établi et traduit par Édouard des Places, Paris: Les Belles letters, 1973, fr.35 (pp.85-87); Lamberton, Robert,Homer the theologian: Neoplatonist Allegorical Reading and the Growth of the Epic Tradition, Berkeley : University of California Press, 1986, pp.66-68; Beck, Roger,The Religion of the Mithras cult in the Roman Empire: Mysteries of the Unconquered sun, Oxford; New York: Oxford University Press, 2006, pp.129-130, & p.130, n.36.

[33] 參閲馬小鶴:《摩尼教與古代西域史研究》,中國人民大學出版社2008年版,第86—87頁。

[34] Porphyry, The Cave of the Nymphs in the Odyssey, A rev. text with translation by Seminar Classics 609, State University of New York at Buffalo, [Buffalo, Dept.of Classics, State University of New York at Buffalo], 1969, pp.20-23; Porphyry,On the Cave of the Nymphs in the Odyssey, translated from the Greek by Thomas Taylor; with an introduction by Kathleen Raine, Grand Rapids, MI : Phanes Press, 1991, pp.43-45; Beck, 2006, 同注 32,pp.16, 41-44, 102.

[35] Porphyry, 1969, 同注 34,pp.20-23; Porphyry, 1991, 同注 34,pp.43-45.意大利羅馬附近奧斯蒂亞·安提卡(Ostia Antica)的密斯拉思洞穴神壇中,黃道十二宮與行星、月亮有比較明確的圖像表述。參閲:Beck, 2006, 同注32,pp.102-103, p.104, Fig. 3.以及網上資訊:http://www.ostia-antica.org/regio2/8/8-6.htm

[36] Porphyry, 1969, 同注 34,pp.24-25; Porphyry, 1991, 同注 34,pp.46; Beck, 2006,同注32,pp.103-115.

[37] Shepherd, J. D. (John David), The Temple of Mithras, London: Excavations by W.F.Grimes and A. Williams at the Walbrook, John D. Shepherd; with contributions from I. Betts ... [et al.]; and illustrations by S. Banks ... [et al.], London: English Heritage, 1998, p.172, p.174, Fig 196. 在其他殺牛圖上,密斯拉思神的斗篷上有一隻烏鴉,公牛尾巴上有麥穗,在萊茵河與第聶伯河流域出土的殺牛圖象上,往往還有獅子和雙柄杯子。根據貝克(Roger Beck)的研究,這些圖像象徵着黃道帶上從金牛座到天蠍座的各個星座:公牛(金牛座)、狗(小犬座、大犬座)、蛇(長蛇座)、蠍子(天蠍座)、烏鴉(烏鴉座)、科特斯和科托帕特斯(雙子座)、杯子(巨爵座)、獅子(獅子座)、麥穗(室女座α星)。Beck, Roger (2002-07-20). "Mithraism". Encyclopaedia Iranica, Online Edition. Retrieved 2012/9/9;Beck, Roger, Beck on Mithraism : Collected Works with New Essays, Aldershot,Hants, England; Burlington, VT: Ashgate Pub., 2004, p.257; Beck, 2006, 同注32,pp.31-32, & Fig.1.

[38] Beck, 2006, 同注 32,p.210, Fig. 13.

[39] Beck, 2006, 同注 32,pp.209-212.

[40] 參閲馬小鶴:《從‘平等王’到‘平等大帝’——福建霞浦文書〈奏申牒疏科冊〉研究之二》,《史林》2010年第4期,第90—97頁,英文摘要第189—190頁。修訂本刊於《天祿論叢:中國研究圖書館員學會會刊》,第1卷(2011年),廣西師範大學出版社,第40—54頁。

[41] Bryder, Peter, The Chinese Transformation of Manichaeism. A Study of ChineseManichaean Terminology, [Löberöd]: Bokförlaget Plus Ultra,1985, pp.103-106,122.

[42] 吉田豊,2010年,同注2,圖版2、3,第6、17頁。

[43] 曹凌,2012年,同注8,第332頁。

[44] 吉田豊,2010年,同注2,圖版4,第11頁。

[45] 吉田豊,2010年,同注2,圖版4,第12—13頁。

[46] 中古波斯文gyrd’sm’n意爲“黃道十二宮之輪”,見Dictionary of Manichaean Texts, v.III, pt. 1, 同注13,p.170; 吉田豊,2010年,同注2,第7—9頁,第29頁,注25。