清墨逸笔颂巴渝

郝幸田

甲午仲秋,天气渐凉,在这乍凉还热时节,经多方探寻,我与失联多载的老同学、青年画家覃燕得以久别重逢。

覃燕,又名(覃诗雁),生于重庆,四川美术学院、中国美术家协会高研班结业。现为重庆美术家协会会员、中华书画协会理事、渝州画院山水画创作室副主任、政协嘉陵书画院特聘画家、中国国家画院范扬工作室画家。覃燕原在长航重庆轮船公司供职,也是缘分所在,10年前我们在清华大学美术学院重庆分校同班学习,由此熟稔。当时她还兼任着所在单位的美工一职。

画家性格娴静温和,举止优雅,气若幽兰;待人不卑不亢,不伪饰造作,是那种乐在画中、醉在画中、素心淡定、宠辱不惊的散淡之人。与她交往,让我感觉如品香茗,心灵放松,精神愉悦;如闻丝竹,余音绕梁,亲切温暖。特别是她那种拼却身家性命也要执着追求绘画乐趣及艺术最高境界的痴狂和达观精神,更深深地感染了我并给我留下了极为深刻的印象。

画家自幼就对绘画极为痴迷。无老师指授,她就全然自学;无图画书籍,她就自编画册照着临摹。长大后,通过大量观摩古人前贤书画,她眼界大为开阔,于是在博大精深的传统文化中选择了适于自己的理想师从。她反复临写古贤石涛和黄宾虹的名迹,穷究山水画大师的艺术精髓,旁通曲引,以资我用,画艺日精,已然声动重庆书画界,受邀参展、获奖不少,如1995年的《蜀乡》、2004年的《橘香》和《山村书童》等作品先后在全国省市书画展览中获奖。那时她虽已名声在外,成就不斐,但是她的绘画追求并不止于此。

虽然多年与覃燕失联,但我认定她是学达摩面壁潜心力修正果去了。所以这些年来我一直默默地祷祝着她。而后果真证实了我的猜想。前年我在重庆大剧院展厅偶然看到她创作的几幅山水国画,其构图饱满、藏露得宜、虚实相生,仿佛看到画家借助大自然形象以抒发自身心境的过程,很有些大师风范,让人愈发有了“士别三日,当刮目相看”之感。

中国国家画院集结了众多当代最有成就的画界精英,向来有绘画界的“黄埔军校”之誉,若能进入其中学习自然是一个扩展眼界和自我提升的极佳机遇。覃燕是一个纯粹视艺术为生命的人,为了做到心无挂碍、向更高的艺术殿堂迈进,全身心地投入艺术创作,凭着对绘画一条路走到底的倔强个性,她毅然辞掉舒适的工作,只身来到京城“沦落”为“北漂”。通过三年的坚持不懈,终于进入国家画院范扬工作室首届山水画课题班,拜于国家画院副院长、中国艺术研究院中国画院研究员、文化部优秀专家范扬门下。

在范扬老师的悉心点拨下,几年来,她坚持到北京云蒙山、安徽查济、九华山、山东泰山以及湖南张家界、长江三峡等名山大川写生。在与大自然交流的过程中,锤炼笔墨语言,完善风格样式,把中国画的道、理、情、趣有机地融于作品中。通过远观近察,掌握山川树石之形质,体会山水画写生的意义,从而把自己融入风景,让大自然融入腕底,使风景成为“天人合一”后的胸中丘壑,笔下烟霞。大自然的美,为她“意取”和“写实”的表达意境创造了独厚的条件。

通过几年的勤学苦练、刻苦钻研,无论在山水画创作还是理论修养乃至对中国传统文化的理解和把握上,覃燕都取得了长足的进步,收获颇丰,使她对传统画艺有了质的深刻体味、对诸家门派各个时期风格有了较系统的了解,渐渐有了朦朦胧胧呼之欲出的些许感受,她的艺术天赋终于被激发出来。长期的尝试,使她摸索出一种建立在传统笔墨基础上,通过水对墨的沁化和水墨的自然渗透,再用如“行云流水”的笔法,又轮廓明晰地塑造出具象与物象的“渍墨勾线法”,这一技法用在《道法自然成心象》画作,其中将笔转换成线,墨表现为黑白灰构成的鲜明节奏,物象转换成不规则的块面,似石、似云、又似水,给人以澄净灵动的跳跃感,表达出山川蜿蜒律动的生命情感,形成了自己独特的绘画风格。

品观覃燕的画作,有一种强烈直观的由黑白灰构成的墨趣美感。这一墨趣最初源于汉代画像砖和画像石的影响。画像砖石本考究黑白灰关系,但艺术价值较高的拓片纯然为黑白灰构成的最佳范本。画家将这单纯自然的墨气运用到画面中,过近远中景黑白灰的过渡,具有强烈的形式美感。以水冲墨,得出自然流畅和偶然的效果,圆浑苍润,配以几何形体的引入,形成一种饱满、夸张、神秘和奇幻的意境,点缀的树木和掩映的茅亭,又给观者以真山真水的韵致。

当代审美情趣倾向于纯粹的形式美感和独特的个性表现,显然,传统章法常用的三远法和可居可游的文人思想内涵并不能完全适合于现代人对生活的感受和理解的表达。而覃燕的作品,满纸皆是线墨艺术构成形成的统一美感。在山石的表现上,画家抛却了具象的精心刻画,而以“线”的构成为研究主体,充分利用横线的平静安宁、直线的挺拔锐利、斜线的运动张力、弧线的轻盈灵动、曲线的飘逸浪漫,交织变奏,并突出结构形体的抽象性因素,组合成突出体块的画面构成。同时,采用双钩形式来加强块面结构的单纯性和力度性。

在笔墨技巧上,画家将山石皴法以湿笔为之,注重色调变化。远山树木施以淡赭、花青,设色典雅明丽,以显山势阴阳,似雨后山峦,明净如洗。勾勒、点染,墨中有色、色中有墨,复染复擦,由淡而浓,由疏而密,笔法凝练,水墨圆浑苍润,以得画面融合和厚重。画中的山峦树木,布白回环盘旋,山溪和流云时隐时现,使得整个境域博大雄浑。细赏《山色空蒙雨亦奇》这幅六尺之作,气势恢宏,属平远构图,有宋画的笔致格调。画面中的主峰高峙,峰峦绵延,悬崖峭壁间飞瀑泉鸣,虚实相间,疏密得当,整个构图满而不臃,密而不塞,笔墨繁而不乱,用笔不愠不火,体现出画家的风格特点和功力。虽然画幅较大,用笔却一丝不苟,以墨色注重程式的分布,万壑叠嶂,千峰兀起;中景茅屋掩映,好似结庐人镜的逍遥景致,充分显现出画家的韵致高雅。整个画作技法全面,深得宋元时代画风,正如北宋米芾所云:“以深墨为面,淡墨为背,自与可始。”

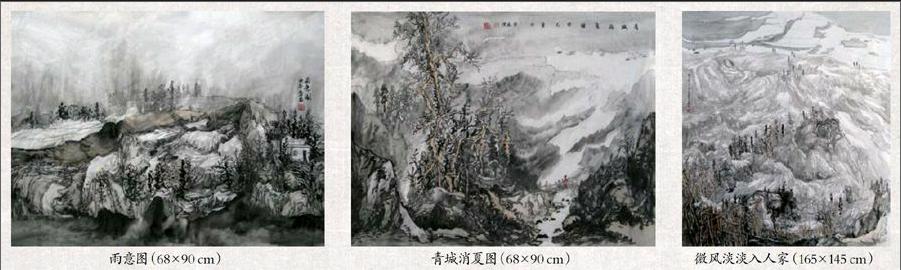

纵览画家的诸多作品,不论是《南山烟云》,还是《碧涧泉水清》,抑或《山外小河梦悠悠》,近景茅屋掩映,中景高峰凸起,远景溪水曲折奔流,敷色雅淡,不事华丽,均有别于传统山水中起承转合的回环曲折,同时突出中景,淡化近景和远景,强调一种新视点的艺术构成。画家从不着意于物象表体的视觉艳美,而用心于淡雅清素的低吟浅唱中令赏者得无穷妙趣。她以笔墨对物象结构进行分解,以抽象的、合乎现代审美情趣的形式构成,呈现出似山水、云雾的混沌美。从意境看,赞美大自然雄壮之美,歌唱生活在大山深处人们的一种坚韧刚毅的性格,怡然自得,流露出画家心情愉悦与自然的势态,充分体现其气质、情趣和所追求的艺术理想。

覃燕以胸臆学养淬炼,师造化走进大自然,师古而不泥古,屡出新作,这是画家主观意境的明显追求。凭借20余载的生活经历和创作实践,最终以“渍墨勾线法”山水画成就了她的高雅艺术,成为当下最具学术价值与市场价值之一的国画家。她创作的《夕照》《秋色远含空》等一批精品力作接连获奖,均在不同时期的美术界产生了轰动和影响,《山水》入选“韩中现代美术优秀作品展”,同时在韩国展出。近几年,她的画作经常应邀到全国各地展出,多幅作品被日本、新加坡等外国友人收藏,《极目江南秋》被苏州新建博物馆收藏。作品曾多次发表在《国画家》《美术报》《重庆日报》《当代名家精粹博览》《珠江经济》《女性人才》《巴渝画苑》等报刊上。还出版了《覃燕画集》《澄怀雅集》《我师造化》《武陵之魂天门山》《翰墨大地》《中国国家画院师生优秀作品集》《巴风渝韵》《水墨丹青》等多部合集。

覃燕在传统笔墨语言中,在当代文化语境下,几番功夫揣摩,腕下自辟性灵,融入现代构成的因素,形成了自己的笔墨语言风格,拓宽了中国画的表现领域,成为中国山水画坛绽开的一枝独特奇葩。但她依然不满足于此,坦言将一如既往地在现有的绘画语言上继续探索,以带给人们新的振奋和欣喜。我期待她在墨海中体悟传统,关注当下,辩证地把握创新发展与文脉守护的相互关系,勤学敏行,造诣更精进。

笔者深为覃燕艺术大放异彩感到由衷欣喜而写就了这篇拙文,但囿于对山水画未作过深入研究,不敢妄自品评。这里仅援引范扬对其高足覃燕画集所作之序,让人们来更进一步认识画家:覃燕天姿聪慧,又肯用功,随我习画,遍临宋元名迹,然后入名山大川,体会感悟,归来作笔墨之探索。观其所作,淡墨流韵,逸笔飞动。静听泉声,坐看云起,读画者不觉有出尘之意也。今日之画坛,熙熙攘攘,难得有静心如覃燕弟者也……

(责任编辑:江 山)