关于无地农民工返乡意愿的研究

——基于广东省无地农民工的数据

陈翠文

(汕头广播电视大学,广东 汕头515041)

关于无地农民工返乡意愿的研究

——基于广东省无地农民工的数据

陈翠文

(汕头广播电视大学,广东 汕头515041)

基于广东省无地农民工的调查数据,构建了无地农民工返乡意愿影响因素的回归分析模型,对返乡驱动力与个性特征及生存条件进行交叉分析。研究发现,无地农民工返乡意愿极低,他们主观上宁愿克服种种生存困境在城市谋求立足空间和发展机会而不愿意返乡。在诸多假设影响返乡意愿的因素中,只有年龄、学历和居住条件对他们的返乡意愿形成负相关影响,技能、外出务工时间、享有保障个数、工作满意度四因素几乎不会构成影响,返乡意愿强弱程度在性别上没有显著差异。另外,在促成返乡意愿形成的强弱程度上,虽然不同个性特征和生存条件的无地农民工有不同的侧重点,但普遍关注能否立足城市,其次是能否返乡创业,教育子女次之,照顾父母的考虑最少。

无地农民工;返乡意愿;影响因素;返乡驱动力

一、研究背景

无地农民工是当前中国农村经济发展的一种独特现象,也是城乡一体化进程中凸显的社会经济问题,其对城乡社会稳定与经济可持续发展具有重要及深远的意义。无地农民工的概念始于本世纪初。无地农民工是应该分配土地的农民因为相关政策原因而没有土地经营[1]。成因是30年土地承包制度不变性和计划外生育对土地的剥夺所产生的新生儿和婚姻人口不能享有土地分配权[2]。一般认为,无地农民工是新生代农民工的重要组成部分,是20世纪80-90年代出生的人口,这些年轻的新生代农民工虽然是农业人口并具有集体成员资格,却不能享有成员应得的土地保障,他们很少接触农务甚至一早随同父辈进城,成为城市雇佣劳动力。

学术界虽然直接针对无地农民工返乡意愿的研究和关注相对较少,但对于农村外出劳动力的返乡意愿却有诸多研究成果。比如,石川、杨锦秀等根据四川省农民工留守家庭及其流出地调查对外出农民工回乡意愿的影响因素进行分析[3]。景晓芬、马凤鸣指出,除了个体的能动性如教育程度和收入水平会影响其留城意愿外,与生命历程相关的出生组效应、家庭所处的生命周期以及一定的空间效应都会影响农民工的留城和返乡意愿[4]。李楠则分析农村外出劳动力留城与返乡意愿的主要因素为进城年限、人力资本、受教育年限、培训经历等[5]。无地农民工作为农村剩余劳动力的重要及特殊组成部分,对其返乡意愿及其影响因素进行研究将有助于推动社会经济稳定发展,促进社会和谐,是农村经济发展和城市文明进步不可或缺和不可回避的研究课题。本文搜集来自广东省广州、深圳和汕头三地的无地农民工数据,从个性特征及返乡原因出发研究无地农民工返乡意愿程度、人员结构及驱动力。

二、研究设计

(一)数据来源

本次研究对广东省三地(广州、深圳、汕头)年龄界于18-32岁的无地农民工进行问卷调查,调查对象具有以下特征:(1)在三市务工的小学以上学历的农民工;(2)由于主客观原因导致其本身未曾在家乡分配土地,以城市务工收入为生活来源;(3)分别在工业、建筑业、餐饮服务业、零售商业等领域就业。本次共发放纸质问卷606份,收回556份,问卷的回收率为91.75%,其中有效问卷为436份,问卷的有效率为78.42%。

(二)信度分析

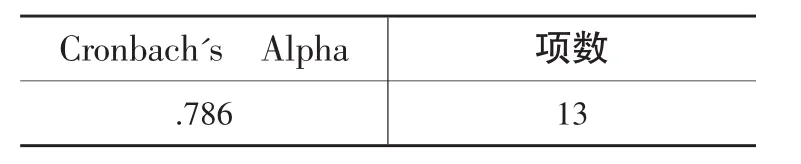

本研究的信度检验采用常用的“Cronbach's α”系数检验法。根据张文彤(2002)的标准α系数的临界值设为0.7。如果信度系数α在0.9以上,则表示量表有很高的信度;如果信度系数0.8<α< 0.9,说明信度比较高;信度系数0.7<α<0.8,表示可以接受。通过SPSS统计软件对本研究的量表进行Cronbach's α信度检测,信度检测结果如表1所示:

表1 可靠性统计量

(三)描述性统计

1.被解释变量:返乡意愿

已有研究在实证分析中普遍将“返乡意愿”因变量作为“是”与“否”或“留城”与“返乡”的单一选择,对相关数据进行Logistic或Probit模型回归分析,本文认为,“返乡意愿”是一种主观思想的映射,有程度强弱之分,因此参照Liker量表对“返乡意愿”作五等级差别,以“1,2,3,4,5”依序代表返乡意愿的由弱到强的程度变化。1表示“绝对不愿意返乡”,5表示“渴望返乡”,2、3、4则由弱到强表示程度变化。本次问卷数据中返乡意愿的均值为1.7279,标准差为0.97727,58.8%的调查对象表示“绝对不愿意返乡”,14.7%表示“不怎么愿意”,22.1%表示愿意返乡,非常愿意和渴望返乡者仅分别占3.7%和0.7%。说明,无地农民工的返乡意愿非常低,这与部分学者的研究成果一致。比如,郎晓波认为,与上一代有地农民工不同,作为当前劳务输出主体的无地农民工其实已经摆脱了生存论预设下采取的“生存-经济”认知模式,更加注重主动追求个人发展以及融入城市的机会[6]。

2.返乡意愿强弱程度在性别上的差异分析

本研究采用SPSS19统计软件运用独立样本T检验方法,分析返乡意愿强弱程度在性别上的差异。见表2。

表2 独立样本检验

上表给出了性别方差齐性的Levene检验和关于均值相等的t检验结果。在0.05置信度水平下,可认为男女在返乡意愿程度上不存在显著性差异,可见无地农民工男性女性在职业发展的态度及价值观具有相当的趋同性,作为新生代务工人员,他们在思想意识、生活方式、人生期望、家庭观念等方面与传统农民工有较大差异,这与李楠等人的研究结论一致。

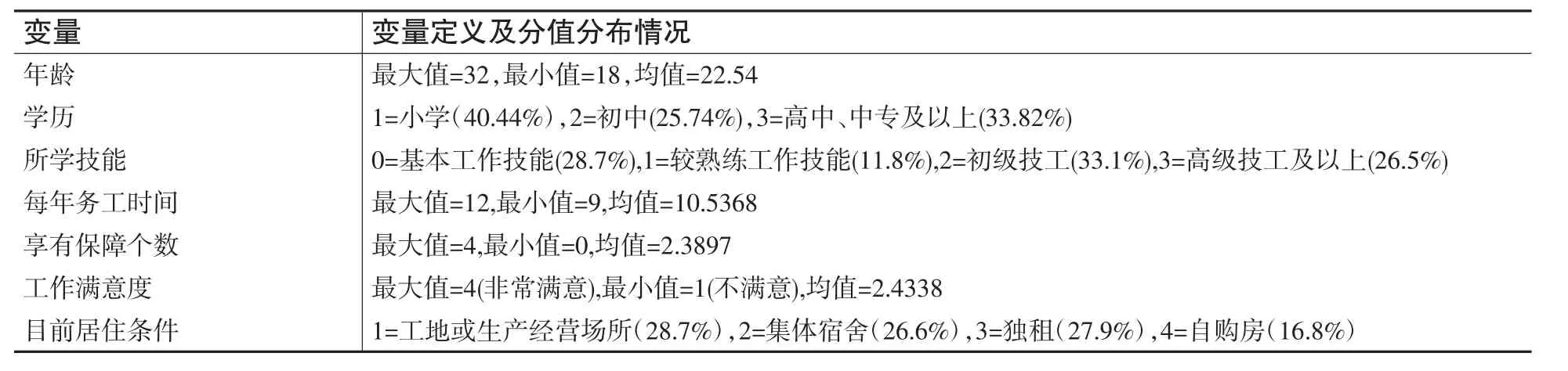

3.解释变量及其描述性统计

对于一个已经进城的农民工来说,是留居城市还是回到农村,其影响因素较为复杂,主要包括城市的拉力和农村的推力、流动主体自身特征的所处的社会环境因素。本文参考了前人对于农民工回乡意愿的研究方法,结合无地农民工的特殊性,拟从年龄、学历、所学技能、每年外出务工时间、享有保障个数、工作满意度、目前居住条件等七个方面对返乡意愿的影响进行相关分析。

4.返乡驱动力与性别及七个解释变量的交叉分析

本次问卷调查了导致无地农民工产生返乡意愿的原因,可认为是他们返乡意愿的驱动力,通过与性别及七个解释进行交叉分析,结果显示如下:

表3 解释变量的描述性统计

表4 返乡驱动力与性别及七个解释变量交叉分析汇总表

上表显示:(1)“无法立足城市”是最为普遍重视的返乡动力,可见,只要能在城市中找到生存的立足点,就不考虑将返回家乡作为人生的长远之计,说明无地农民工在面临“城市边缘”和无地背景的两难选择中,首选仍是“城市融合”,只有当无法承受从业、保障、住房、身份认同等压力,才考虑返乡。(2)“返乡创业”的选择均值为71.04%,远高于“照顾父母”和“教育子女”,说明年轻的无地农民工有极强烈的职业发展欲望,他们正处在职业生涯的探索和建立阶段,他们开始思考自身的需求、兴趣、价值及现实可能,并实践职业规划的探索。其中男性对于返乡创业的驱动力最为重视,其次是“初中毕业”、“初级技工”、“工作很满意”及“独租”者,具有较高学历、技能和在城市自购房者由于本身已具备了在城市立足基础,所以返乡创业对他们的吸引力不大,在条件相同的情况下,他们更倾向于选择在城市创业。(3)调查对象对“教育子女”的重视超过“照顾父母”,可能由于无地背景致使他们对于下一代的城市融合问题更加重视,企图以加强教育投入来给子女创造未来在城市立足和发展的机会。其中年龄26岁以上的女性、熟练工、享有社会保障程度较高、工作满意度较高及在城市独租者最为关注。(4)调查对象对于照顾父母的考虑及关注程度较低,可能是这些人的父母辈年龄不大,身体健康及自力更生经济自理的状况较好,无需给年轻的子女太多负担。

5.模型设定

本文将解释变量“返乡意愿”与七个被解释变量构建一般多元回归分析模型,其函数形式表示如下:

Y=f(x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7)+e

Y表示返乡意愿,x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7分别表示年龄、学历、所学技能、每年务工时间、享有保障个数、工作满意度、目前居住条件,e=随机扰动项。

6.模型估计结果

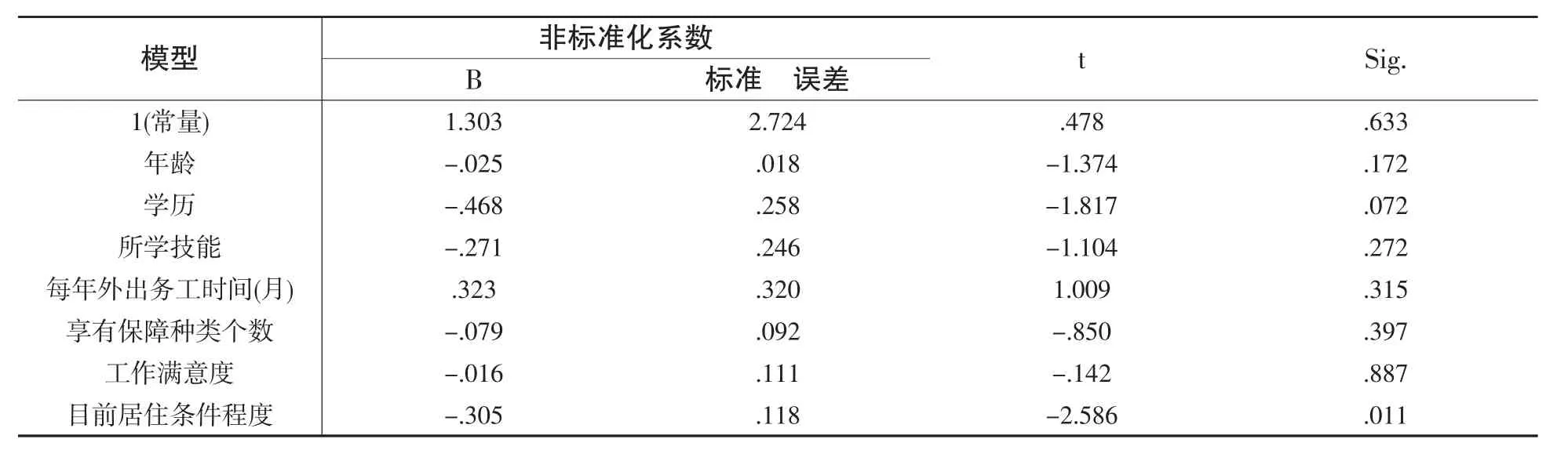

(1)初步分析结果。本研究采用SPSS19统计软件对所调查的436份无地农民工返乡意愿调查问卷的相关数据进行一般多元回归分析,选定变量标准水平a=0.05,模型初步估计结果如表5。

表5 系数a(初步模型)(a.因变量:返乡意愿)

表5显示,有部分的变量没有通过统计学检验,因此需要对其进行剔除,本文采用向后剔除的方法,首先剔除P值最大的变量,再逐一筛选。

(2)剔除若干变量后重新建模分析结果。经过多元逐步回归分析,得到最终的回归模型,模型的决定系数为0.855,F值为119.565,其显著性概率值小于0.05,即拒绝总体回归系数均为0的原假设,认为最终的回归方程拟合效果较好。模型中剔除了所学技能、每年外出务工时间、享有保障种类个数和工作满意度四个变量,最终模型估计结果,如表6:

表6 系数a(最终模型)(a.因变量:返乡意愿)

年龄的回归系数为-0.031,T值为-2.441,对应的P值小于0.05,说明年龄会对回家意愿产生反向影响作用,但作用微弱,年龄增大0.031个单位,返乡意愿降低1个单位。目前居住条件的回归系数为-0.329,说明目前居住条件会对返乡意愿产生反向影响作用。其作用较年龄明显,这是因为农民工居住条件好,其在城市的就业、生活、身份认同等就有了极大的保障和未来发展期望,他们的返乡意愿就越低。学历的回归系数为-0.504,对应的P值小于0.05,说明学历会对回家意愿产生反向影响作用。学历对于返乡意愿的影响作用最强,学历提高0.504个单位,返乡意愿降低1个单位,可见学历高对于无地农民工融入城市的职业和生活有很大的帮助,学历高对于就业、社会保障、居住条件改善等方面有直接的推动作用,所以拥有较高学历的无地农民工对于城市融合的期望值较高,因此学历越大,无地农民工的返乡意愿越低,且作用明显。

所学技能、每年外出务工时间、享有保障个数、工作满意度四个变量未能通过统计学检验,说明它们对于无地农民工的返乡意愿不造成影响,这与前人对于农村剩余劳动力回流的研究有所不同,比如,石川等人认为,所学技能与返乡意愿呈正相关,外出务工时间与返乡意愿呈正相关关系。其他研究则认为,享有保障及工作满意度对返乡意愿有负影响作用。上述四个变量对返乡意愿不产生影响的原因可能是,无地农民工的生存状态导致其生活方式和价值取向已趋于城市化,他们的返乡意愿极其微弱,主观上对未来在城市生存和发展抱有强烈愿望,对于他们来说,逐渐适应和形成市民身份和生活方式以及无地背景下出外务工是主要出路的想法已融入其价值认知体系,为此,他们能克服许多生存和就业障碍,这成为许多无地农民工禀赋的一部分。

三、结论及政策建议

(一)结论

无地农民工经过近几年土地政策改革及城乡一体化推动,目前已经形成了比较大的规模,亟需从社会和谐的视角认真考虑这一群体的发展问题。本文研究表明,无地农民工返乡意愿极低,他们主观上愿意克服种种生存困境,在城市谋求立足空间和发展机会。在诸多假设影响返乡意愿的因素中,只有年龄、学历和居住条件对他们的返乡意愿形成负相关影响,技能、外出务工时间、享有保障个数、工作满意度四因素几乎不会构成影响,返乡意愿强弱程度在性别上没有显著差异。另外,在促成返乡意愿的形成强弱程度上,虽然不同个性特征和生存条件的无地农民工有不同的侧重点,但普遍强烈关注能否立足城市,其次是能否返乡创业。本文研究还有许多不足之处:首先,返乡意愿是一种主观期望的心理映射,具有动态特征,但本研究尚未能挖掘其发展方向或趋势,如随着无地农民工及其父母子女年龄的逐步增大,他们是否提高返乡意愿等问题;另外,调查中选择样本未涉及少数年龄较大的无地农民工,家庭特征及社会联系的指标也未曾考虑,且样本只局限于广东省三市,调查结论难免有失全面和客观。这些都是后续研究中应补充和考虑的问题。

(二)政策建议

在目前社会保障、教育、户籍和住房政策没有根本改变的情况下,无地农民工面临农村与城市的双重边缘困境,在微弱的返乡意愿的支配下,其城市融合行为的加速和增强是一种必然趋势,为防止他们中大部分沿着城市赤贫者的趋向转化,应由各级政府牵头,社会各界配合来构建其城市融合的制度框架。首先,应分阶段、多举措完善无地农民工的住房政策,通过推进城市土地出让和保障房制度改革、鼓励社会力量介入等手段来保证他们在城市居者有其屋,拥有稳定的住所是无地农民工融入城市的重要前提。其次,是政策扶持营造有利于无地农民工的就业环境,可考虑扶持无地农民工的学历及技能教育、就业渠道拓展、用工制度规范等措施,帮助他们尽快完成嵌入城市生活的过程。第三,渐进式地推进户籍制度改革,加大公共投入,完善与户籍制度配套的医疗保障、教育、劳动就业等促进无地农民工融城的制度保障。无地农民工融城问题的解决除了需要正式制度的改革和调适,还应有城市文化环境的接纳,新闻单位和社会媒体应加强无地农民工的正面宣传,提高市民关注和形象引导。

[1]BeltonM.Fleisher,DennisTaoYang;Problemsof China’s Rural Labour Markets and Rural Urban Migration[J].The Chinese Economy,2006,39(3).

[2]Song,L.G.,Wu,J.&Zhang,Y.S.,”Urbanization of Migrant Workers and Expansion of Domestic Demand”[J].Social Sciences in China,2010(31):190-216.

[3]Wang,X.Z.”AnInvestigationintoIntergenerational Differences between Two Generatoins of Migrant Workers”[J].Social Sciences in China,2008(29):123-158.

[4]李春玲.断裂与碎片——当代中国社会阶层划分实证分析[M].北京:社会科学文献出版社,2005:215-613.

[5]李义波,朱考金.农民工融合度主观认知状况:身份认同、城市归属与发展规划——以江苏省1085名农民工为例[J].南京农业大学学报:社会科学版,2010(10).

[6]王春光.新生代农村流动人口的社会认同与城乡融合的关系[J].社会学研究,2001(3).

[7]石川,杨锦秀等.外出农民工回乡意愿影响因素分析—以四川省为例[J].农村技术经济,2008(3).

(责任编辑:佟群英)

F304.6;C912.64

A

1001-4225(2014)02-0069-05

2013-05-03

陈翠文(1970-),女,广东潮州人,汕头广播电视大学经济学讲师。

2012年国家哲学社科基金项目“无地农民的土地意愿与土地流转”(12BJY086);汕头大学“中国妇女参与农村发展”项目“粤东地区农村妇女非农就业与新型城镇化研究”