由实验性高考题引发的思考

徐 平

(海安县南莫中学,江苏 海安 226681)

1 问题的提出

2013年江苏高考第14题是以惯性演示为背景的试题,实验十分简便,可现场模拟.考生本以为能稳操胜券,但考试的结果并不令人满意,暴露出了不少问题,由此引发了笔者深层次的思考.

2 试题与评析

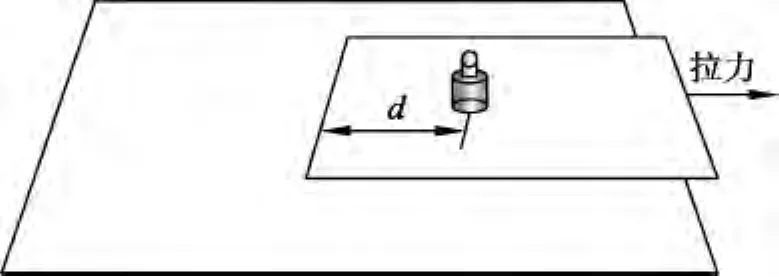

如图1所示,将小砝码置于桌面上的薄纸板上,用水平向右的拉力将纸板迅速抽出,砝码的移动很小,几乎观察不到,这就是大家熟悉的惯性演示实验.若砝码和纸板的质量分别为m1和m2,各接触面间的动摩擦因数均为μ,重力加速度为g.

(1)当纸板相对砝码运动时,求纸板所受摩擦力大小;

(2)要使纸板相对砝码运动,求所需拉力的大小;

(3)本实验中,m1=0.5k g,m2=0.1k g,μ=0.2,砝码与纸板左端的距离d=0.1m,取g=10m/s2.若砝码移动的距离超过l=0.002m,人眼就能感知.为确保实验成功,纸板所需的拉力至少多大?

图1

本题是3道计算题中的第2题,满分16分,可谓高考大题.一改 “滑块-滑板”的老面孔,从师生熟悉的惯性演示出发创新为“砝码-纸板”新脸谱.试题开门见山,从受力开始设问,物理情景是砝码离开纸板前,砝码和纸板分别做初速度为0的匀加速运动;砝码离开纸板后,砝码做匀减速运动至速度为0.题中涉及到砝码和纸、3个运动过程的受力、加速度、速度、位移及几何关系.考查了运动学和牛顿定律等主干知识.

第(1)问要求考生会受力分析,对滑动摩擦力有准确的理解.第(2)问的关键是发生“相对滑动”的特征是加速度不等,因此需要考生从砝码和纸板的加速度切入,分别取砝码和纸板为研究对象,采用隔离体法,先求出各自加速度后再比较.不少学生不知如何分析,只能止于第(1)问.第(3)问中,要根据描述正确理解“确保实验成功”的物理含义:“砝码移动的距离不超过l=0.002m”,从砝码的运动情景入手,结合牛顿定律和运动学找出几何关系.相当多的考生对题意的理解不透、过程不清导致错误.由此不难看出命题者采用低起点,小坡度,层层设卡,达到浅入深出,考查能力,区分度高的良苦用心.

笔者根据试题中提供砝码、纸板的质量,砝码移动距离的限制,在讲台上还原此实验,的确能很快获得了成功.说明命题者对惯性实验经过深入的研究,数据赋值合理恰当.考生能从中感悟到物理的研究方法和求真、求实的科学态度,实属是一道理论联系实际的好题.

回顾近10年的高考试题,不难发现这类试题屡见不鲜.

3 近10年由简单演示实验成就的高考题分析

3.1 试题回眸(如表1所示)

表1

3.2 探究共性

从上面简单演示实验成就的高考题回眸不难归纳出其规律.

(1)随手可做的力学演示实验为考题的主体.

以小球自由落体和抛体运动组合为情景计算题江苏卷考了2次.究其原因笔者以为,这些实验易于操作,情景常见;同时考查了匀变速直线和匀变速曲线这两种很典型的运动,便于综合能力的考查.故倍受命题者的青睐.

(2)不避陈题,似曾相识.

2013年江苏卷第14题与2004年福建卷第25题相似度很高.江苏卷是抽桌面砝码下的纸板,福建卷是抽桌面上圆盘下的桌布;前者考查使实验成功抽出纸板所需的拉力,后者要求分析桌布上的不掉下桌面圆盘加速度满足的条件.两题的模型如出一辙,但江苏卷设问角度有所“变脸”,由加速度变为力,从实验成功的角度考十分新颖.往年考过的陈题经过“变脸”后还可以创新再考,高考复习中要引导学生学会“识谱”,透过现象看本质.

(3)考查的覆盖面广,信息量大.

2010年重庆卷第24题18分的计算题,以单摆在竖直平面内圆周运动的演示实验为背景,设计小球运动到最低点时绳断裂,巧妙地将圆周和平抛两个运动有机结合起来.同时考查2个最典型的曲线运动的规律,机械能守恒定律(或动能定理)、向心力和牛顿定律等;还考查了数学求最值的思想方法,覆盖到了力学的大部分知识点.

(4)与体育相关的课堂演示是命题一个热点.

2008年江苏卷的第13题是以乒乓球的发球为背景的计算题,让学生根据实际问题构建出平抛运动和对称的物理模型.2012年理综重庆卷“某校举行托乒乓球跑步比赛”要求构建物体的平衡和匀加速运动的模型.由于学生对各种体育运动均有直观感受,以此为背景的试题,既能考查科学素养,又能引导学生理论联系实际.

4 深层次的思考

4.1 以演示实验为背景的试题,背景材料和问题设问均有广泛的空间

任何一道试题要求考生的思维任务或操作活动都是置于一定的背景材料之中.因此背景材料的理解,对完成试题要求的任务至关重要.命题专家选择学生十分熟悉的实验作为背景材料,能够保证试题的科学性、新颖性和公平性,且有着广泛的命题空间.一方面,课堂由简单器材拼拼凑凑成的演示实验潜力巨大;另一方面由实验编制试题的设问空间广阔.

如由线和球制成系统为例:既可以在竖直平面内做圆周运动,也可以在水平面(如桌面内)运动.

以黑板擦——课本组成的连接体:可演示两者一起在水平面内匀速、加速、一动一静等,考查滑动摩擦和静摩擦、物体受力、相对运动、牛顿定律、做功与生热等;又可一起抛出,考查超、失重;可用手托住一起在竖直平面内匀速圆周,考查与圆周运动相关的牛顿定律等知识.

以黑板擦为例,受某一方向的推力作用在竖直平面内缓慢运动(擦黑板),可以考查受力分析、力的平衡;擦黑板时,若黑板擦突然滑落,可考查黑板擦的受力(没有弹力就没有摩擦力),运动(斜抛、平抛、自由落体等),分析黑板擦得干净的原因(摩擦的角度、分子力的角度、化学角度等)等.

4.2 以演示实验为背景的计算题应运而生,是新课程理念的呼唤和要求

以实验和生活为背景新颖试题,源于课本演示和生活实际,体现了“从生活走向物理、从物理走向社会”,“科学探究”的新课程理念,应当成为高考命题的趋势.

4.3 以演示实验为背景的计算题凸显了对高三复习的导向作用

目前高考模式下,物理学科的地位低,课时少任务重.造成了少数教师课上不做演示实验,一支粉笔一堂课,课上讲实验,考前背实验的局面.有的教师甚至认为这样教学的效率高.是高效教学,还是急功近利,不言而喻.以实验和生活为背景的计算题不断出现,意义在于强化演示实验意识,培养师生的动手能力,激发学生的学习兴趣,让死记失效,做实验与不做实验大不一样.

4.4 高三复习中要积极延拓

课堂教学中教师应积极创造条件多做新颖的演示实验,组织学生进行小实验、小制作比赛,有意识将定性分析引申为定量计算.一方面可以加深概念和规律的理解;另一方面为高考备足物理资源.

积极尝试由实验情景和生活情景自编新颖的复习试题,探究“情景描述——设定问题——数据给定——语言锤炼”的命题程序和要求,开展相应的命题、答题比赛,组织小组合作交流.

如讨论:① 器材如何选取和优化?② 实验成功的条件?③ 有何创新实验?④ 实验中可抽象出哪些物理模型?⑤ 可解决哪些问题(包括定性和定量)?⑥ 可得出哪些结论?⑦ 可演变成哪些新颖试题?培养学生从实验和生活情景中抽象出本质内涵,见物讲理,勇于探究的良好习惯.

5 结束语

台上3分钟,台下10年功.看似信手拈来的演示实验,却凝聚着教师辛勤的汗水和对学生沉甸甸的希望.它要求教师千方百计地创造条件做好课本上的演示,深入开展演示实验的定量研究,将趣味性的体育活动和生活情景融入演示实验,引导学生在学习中关心生活、观察现象,学会将实际问题转化成物理问题,构建物理模型.

1 江苏省教育考试院.2014年江苏省普通高中学业水平测试(选修科目)说明[M].2013.

2 余如旺,林帆,郑丽对.例析科技论文为素材的高考生物学科命题策略[J].课程·教材·教法,2013(10):88-93.