滇西施甸隆起与保山地块中部寒武纪碳酸盐台地的拟合关系

黄 勇,韩颖平,白 龙,郝家栩,邓小杰

(贵州省地质调查院,贵州 贵阳 550005)

2007年,中国地质调查局在新建大理-瑞丽铁路沿线部署了6个1∶5万区域地质调查项目,共计22幅图,调查范围东起大理,西至瑞丽,北抵瓦窑,南迄岔河,涵盖保山地块之主体(图1),本文研究只涉及保山地块中部区域。

在项目承作期间,笔者在保山地块中部的施甸地区原下奥陶统老尖山组首次发现中晚奥陶世生物化石,并在王家山、大寨、岔河等地发现奥陶系与寒武系之间存在明显的平行不整合界面。首次发现施甸地区大范围缺失早奥陶世沉积[1],确认其是晚泛非运动在该地区的沉积响应,同期还提出保山隆起概念[2]。

图1 大理-瑞丽铁路沿线1∶5万地质调查区奥陶系分布及施甸隆起范围示意图Fig.1 Schematic map showing the distribution of the Ordovician strata and the extent of the Shidian uplift along the Dali-Ruili railway

2012年,大理-瑞丽铁路沿线的6个区调项目完成并提交了成果。本文充分利用本次区调项目所取得的实测资料,通过寒武系-奥陶系沉积相分析与古地理再造,初步圈定出下奥陶统缺失区(即早奥陶世施甸隆起)范围,并发现下奥陶统缺失区大致处于晚寒武世碳酸盐台地的生长范围,而下奥陶统老尖山组以及下奥陶统大矿山组沿其周缘盆地分布。以前定义的保山隆起[2]意指上寒武统保山组隆起遭受剥蚀的区域,本文以地理位置重新命名该隆起区域,将保山隆起修正为施甸隆起,正式提出在滇西保山地块中部存在寒武纪-奥陶纪之交的施甸隆起。该隆起区呈北东向展布(图1),其形成过程受构造作用与全球海平面下降的双重因素控制。而晚寒武世碳酸盐台地的发育生长奠定了施甸隆起的雏形基础,对隆起区的空间形态起了制约性作用。

保山地块中部的寒武系与奥陶系形影相随,出露于北部双麦地、一碗水、瓦窑、蒲缥、大官寺、王家山、大寨、磨石大寨、岔河、木老元乡、八丘田、毕寨、马鹿塘等地,在龙陵、芒市和弯腰树一带则仅有奥陶系分布。老尖山组分布于北部下岩箐、二道桥、瓦窑及西部怒江西岸以及南部木老元等地;大矿山组和潞西组仅现于西部龙陵、芒市和弯腰树地区。

西部龙陵和芒市一带的巨大花岗岩基(图1)形成于寒武纪-奥陶纪之交,是晚泛非运动在该地区的岩石学响应[2],与施甸隆起的地质过程密切相关。

1 地层划分

1.1 寒武系

保山地块仅出露寒武系上统,由老到新划分为核桃坪组(∈3h)、沙河厂组(∈3sh)、保山组(∈3b),各组间为整合接触,地层划分沿革见表1。本次1∶5万区调工作对一碗水一带的核桃坪组、双麦地一带的双麦地群、柳水一带的沙河厂组及保山组进行了详细的剖面实测与划分,分别在双麦地群、核桃坪组及沙河厂组中新发现基性火山岩,并在原双麦地群(∈1-2SH)中采获晚寒武世三叶虫化石,于是,将双麦地群划归核桃坪组,否定了保山地区的中下寒武统双麦地群[3]。

表1 施甸地层小区上寒武统划分沿革表Table 1 Classification schemes of the Upper Cambrian strata in the Shidian region

1.2 奥陶系

研究区的奥统系主体自下而上划分为老尖山组(O1lj)、岔河砂岩(chs)、施甸组(O2s)、蒲缥组(O2-3p),各组间为整合接触。老尖山组进一步划分为三段,各段为整合接触,第一段、第二段分别相当于1:20万保山幅划分的岩箐组、漫塘组。在施甸地区,老尖山组缺失,岔河砂岩、施甸组、蒲缥组分别上超在下伏寒武系上统保山组之上。龙陵-潞西地区的奥统系自下而上划分为大矿山组(O1d)、潞西组(Ol),大矿山组上超在下伏公养河群之上。地层划分沿革见表2。

2 相标志与相环境

本文选择了6条代表性剖面进行沉积相分析与对比(图2),为寒武纪-奥陶纪的古地理再造提供依据。

2.1 核桃坪组

第一段、二段沉积物粒度较细,岩石明显发生浅变质作用。总体为泥质板岩、粉砂质泥质板岩、凝灰质板岩、薄板状灰岩(大理岩),部分灰岩与泥质(板)岩呈韵律产出,韵律厚2~5cm。局部见水平爬迹,厚度巨大,具复理石建造特点。沉积环境为盆地相。第三段为中薄层状含凝灰质泥质(板)岩、中薄层状含细粉砂质泥岩夹泥质粉砂岩、玄武岩及少量凝灰岩、英安岩,呈现出活动性建造特点。沉积环境为陆棚相,上部夹少量钙质长石石英砂岩、蚀变安山质沉凝灰岩,粉砂质泥质板岩发育透镜状层理,产丰富的腕足类、小壳动物化石,沉积环境为潮坪相。总体为向上变浅的沉积序列。

表2 龙陵-潞西地层小区及施甸地层小区奥陶系划分沿革表Table 2 Classification schemes of the Ordovician strata in the Longling-Luxi and Shidian regions

图2 保山地块寒武-奥陶系柱状对比图Fig.2 Correlation of the Cambrian - Ordovician stratigraphic columns in the Baoshan block

2.2 沙河厂组

北部双麦地地区:

下部为夹少量中厚层粉砂质泥岩的微粒钙质石英砂岩,碎屑成分主为石英、极少量长石。碎屑磨圆较差,分选较好,发育平行层理,形成于潮下高能带。中上部为中厚层含棘屑微(泥)晶灰岩、鲕粒灰岩、含介屑棘屑亮晶鲕粒灰岩、含鲕粒豆粒粉细晶灰岩,产腕足、三叶虫、牙形石。鲕粒灰岩中鲕粒含量20%,鲕径<2 mm,呈椭圆状,具同心层状结构,少部分核心兼具放射状结构,同心圈层较多,为高能鲕。含鲕粒豆粒灰岩具鲕粒、豆粒结构,豆粒含量46%,粒径2~5 mm,呈椭圆状,具放射状结构,少部分核心兼具放射状结构,同心圈层较多。沉积环境为台地边缘浅滩相。

南部岔河地区:

第一段为含粉砂质粘土岩,夹少量含粘土质粉砂岩,发育水平纹理,砂泥呈韵律式互层,具复理石建造特征。化石以三叶虫为主,见腕足类化石,沉积环境为深水盆地相。上部夹一层水道成因的砾屑灰岩,为内缘斜坡相。

第二段中下部为条带瘤状(藻迹)泥晶灰岩、网纹状瘤状(含藻迹)泥晶灰岩夹粘土岩,发育水平层理、水平条带、滑移变形构造;上部为泥晶藻砾砂屑灰岩。沉积环境为台地前缘斜坡相。

沙河厂组第三段为粉砂质粘土岩夹泥质条带状瘤状微-泥晶灰岩,发育水平层理,含丰富的三叶虫及腕足类化石,沉积环境为浅海陆棚相。

2.3 保山组

岩性变化较大,南部以灰岩为主,北部以碎屑岩为主。

北部保山地区:为中薄层状含细粉砂质板岩、泥质板岩夹细粒石英砂岩、粉砂岩、强蚀变安山岩、致密状玄武岩。砂岩中碎屑磨圆较差,分选较好。粉砂岩中发育斜层理,泥质板岩中发育透镜状层理、水平纹层,粉砂质泥板岩中发育由粉砂和泥质组成厚2~5cm的韵律层理。产丰富的腕足、三叶虫。沉积环境为碎屑潮坪相。

南部柳水地区:第一、二段为含粘土质粉砂岩,夹网纹状条纹-瘤状泥晶(重结晶)灰岩,发育水平层理,产三叶虫及腕足类化石,沉积环境为台地前缘斜坡相;第三段为泥晶(重结晶)藻砂屑灰岩、亮-泥晶(重结晶)藻砾砂屑灰岩,上部夹紫红色暴露成因的网纹状瘤状砾状泥晶灰岩。沉积环境为开阔台地相。

2.4 老尖山组

分布于北部老尖山、下岩箐、瓦窑等地及西部怒江西岸以及南部木老元地区,过去认为它与下伏上寒武统保山组为整合接触[4][5],本轮 1∶5 万区调成果指出可能为假整合关系。

第一段:薄至中厚层(少量块状)细粒长石石英砂岩、含长石石英砂岩、含岩屑石英砂岩、粉砂岩、钙质粉砂岩、粉砂质泥(质板)岩夹厚层白云石化重结晶含棘屑含粉砂质微(泥)晶灰岩、亮晶含棘屑内碎屑灰岩。砂岩中见平行层理、脉状层理;粉砂岩中见波状层理、砂纹层理;泥岩中见水平纹层、透镜状层理。产腕足、双壳、三叶虫、角石、海百合、虫迹等化石。沉积环境为潮坪相。

第二-三段:为薄至中厚层(少量块状)细粒长石石英砂岩、粉砂质泥岩、泥质粉砂岩夹砂质泥岩及少量石英砂岩,局部夹细砾岩及少量玄武岩、橄榄玄武岩。粉砂岩、泥岩中见韵律层理、脉状层理、水平纹层;砂岩中见平行层理、斜层理、透镜状层理、中型浪成波痕;粉砂岩中见波状层理及水平层理。产三叶虫、腕足类、海林檎、笔石等化石。基本层序以退积型结构为主,沉积环境为滨岸潮坪相。

2.5 岔河砂岩

分布于施甸磨石大寨、岔河等地,为灰白色薄至中厚层细粒(岩屑)石英砂岩。下部夹紫红色薄至中厚层条纹状含灰质含粉砂质细粒岩屑砂岩、灰绿色薄层粘土质粉砂岩;底部为紫红色中厚层砾岩及含砾质岩屑砂岩,具正粒序结构。产三叶虫及腕足类化石。沉积环境为滨岸相。

2.6 施甸组

为粉砂岩、泥质粉砂岩、粉砂质泥岩、中厚层状细粒含岩屑石英砂岩、含长石石英砂岩夹泥灰岩及少量细砂岩。砂岩中见平行层理,粉砂岩中见水平层理。石英砂岩中砂屑成分主为石英、长石,含少量岩屑,砂屑磨圆较差,分选较好。产丰富的笔石、三叶虫、海林檎、角石、海百合及少量腕足类化石。沉积环境为滨-浅海相。

2.7 蒲缥组

其在奥陶系中出露范围最广。大致以洗板地-半坡-磨石大寨-何家寨-岔河-大水-攀枝花-五磨-凳子铺-太平街-地理脉一线圈定出一个孤立碳酸盐台地相区,以半坡剖面为代表。其周缘为台盆相,岩性为灰、深灰、紫红、暗紫红、灰绿色中厚层状粉砂岩、泥质粉砂岩、含长石石英砂岩、含岩屑石英砂岩夹少量含砾泥质粉砂岩。砂岩中砂屑成分主为石英、长石,少量岩屑,砂屑磨圆较差,分选较好。产丰富的笔石、三叶虫、海林檎、角石、海百合、腕足及双壳类化石。

2.8 大矿山组

下部为紫红、灰白色中厚层砂砾岩、石英砂岩夹少量页岩;上部为白、紫红色厚层石英砂岩夹粉砂岩。石英砂岩中见平行层理及斜层理,粉砂岩中见水平层理。产腕足类、双壳类、海林檎、笔石、三叶虫等化石。沉积环境为滨岸相。

2.9 潞西组

中厚层砂泥质白云岩夹砂质泥灰岩、砂质灰岩及少量页岩。发育水平层理。产三叶虫、苔藓虫等化石。沉积环境为局限台地相。

3 古地理演化

晚寒武世崮山期:见于双麦地,沉积地层为核桃坪组,系深水盆地相~浅海陆棚相沉积。

晚寒武世长山期:沉积地层为沙河厂组。台盆分异十分明显,在北部双麦地背斜北翼的一碗水一带,为台地边缘浅滩相,而双麦地背斜南翼的长岭干一带,鲕粒灰岩大量减少。北东端的瓦窑地区,地层厚度明显增加,厚度>875m,已无鲕粒灰岩,其间夹少量细砂岩,这些地区为开阔碳酸盐台地相沉积。该台地向南延至研究区中部的大寨、观音寺一带。南部柳水、岔河地区,为较典型的台地前缘斜坡相沉积,柳水以东为砂泥交互的复理石建造,为深水盆地相沉积。因此,研究区呈现出十分清楚的台-坡-盆古地理格局,台盆相区位于小寨子-外胡家山-洗板地-清水沟-柳水-打蓬山-蚂蝗水-班鸠凹-油寨-马厂凹一线之东部地区,该线以西为开阔台地相区,该时期的碳酸盐台地分布范围最大,大部分被上古生界及中生界掩盖。

晚寒武世凤山期:沉积地层为保山组。延续和继承了长山期的古地理格局,广泛发育台地边缘滩相带,但碳酸盐台地明显缩小,浅海陆棚相从北东端的瓦窑地区退缩至双麦地背斜北翼一碗水和南翼长岭干、王家山一带。在白岩子-小官寺-外胡家山一带及怒江西岸的梨树寨地区,保山组第一段由厚层块状藻砂屑、亮晶鲕粒灰岩构成台地边缘滩相带,在柳水、岔河地区则是台地前缘斜坡相带的网纹状、条纹-瘤状泥晶(重结晶)灰岩;保山组第三段沉积时期,大寨-三棵树地区为台地相厚层块状微-泥晶灰岩,在磨石大寨为台地边缘滩相带藻砂屑灰岩、鲕粒灰岩,在磨石大寨及岔河一带则是台地-台地边缘滩相带的厚层块状泥质网纹状泥晶(重结晶)藻砂屑灰岩、亮晶鲕粒灰岩。

保山地块西部的龙陵、芒市和弯腰树地区为古陆,缺失寒武纪沉积。

保山地块中部的晚寒武世古地理演化十分有序,在长山期开阔台地的南东依次发育台地边缘相-台地前缘斜坡相-盆地相。在长山期,沿北东瓦窑地区至北部一碗水-长岭干-王家山地区及西侧毕寨一带为台地-台地浅滩相,岔河-柳水地区为斜坡-盆地相。至凤山期,原长山期开阔台地因构造隆升作用逐渐缩小,台地边缘相带略向南东迁移。晚寒武世末,施甸地区以地壳抬升作用为主导,伴随海平面下降条件的制约,使凤山期碳酸盐台地迅速隆升成陆并遭受剥蚀,形成施甸隆起雏形。而凤山期的潮坪相则大致沿北东瓦窑至北部一碗水、长岭干-王家山以北-怒江西岸的毕寨以西及南部木老元一带展布,在晚寒武世末因地壳抬升曾经短暂暴露,出现生物群落间断现象。

早奥陶世继承了晚寒武世晚期的古地理格局。早奥陶世初,自东向西(约260°)发生海侵,该地区发展成滨-浅海相环境。早奥陶世,原凤山期碳酸盐台地保持隆升状态,缺失老尖山组,王家山一带还缺失中奥陶统施甸组,蒲缥组上超于下伏上寒武统保山组之上;磨石大寨、岔河等地的中奥陶统岔河砂岩平行不整合在保山组之上[2]。因此,凤山期碳酸盐台地的边界框定了施甸隆起的范围。

非隆起区则以一碗水剖面为代表,在该剖面第64层与65层分别采获晚寒武世和早奥陶世三叶虫化石,岩性连续,产状一致,仅有浅灰绿色与砖红色的明显色差。依据生物群落间断的事实,推测该地区寒武系与奥陶系之间仍可能存在水下沉积间断。

应当指出的是,保山地块西部的龙陵、芒市、弯腰树一带可能因寒武纪剧烈的岩浆侵入活动而处于地势较高部位而缺失寒武纪沉积。至早奥陶世,在来自西部的水平挤压应力的递进推挤和岩浆上侵的阻挡作用下,在花岗岩基以西的龙陵、芒市、弯腰树一带形成陆间裂谷,并成为早奥陶世海侵水域的分支,沉积了大矿山组滨岸相石英砂岩,并上超在下伏公养河群第三段之上。通常而言,某时代地层的尖灭和较新地层的超覆是判断古陆存在的可靠证据[6],龙陵-芒市地区不仅缺失寒武系,还缺失了公养河群第四段,正因为寒武系在此尖灭,公养河群被下奥陶统超覆,表明晚寒武世保山地块西部的花岗岩基以西属于稳定的侵蚀区(古陆),为沉积区提供了充足的物源,而岔河-王家山地区则属于暂时的侵蚀区。

综上所述,根据实测剖面的相序特征、地层厚度及其横向变化以及实地路线调查资料,初步圈定了施甸隆起范围(图1),并重塑了保山地块中部早奥陶世岩相古地理剖面图(图3)。显而易见,一碗水一带是早奥陶世沉积盆地的中心,早奥陶世施甸隆起是晚寒武世碳酸盐台地的衍生结果,二者保持了大致相当的展布轮廓。

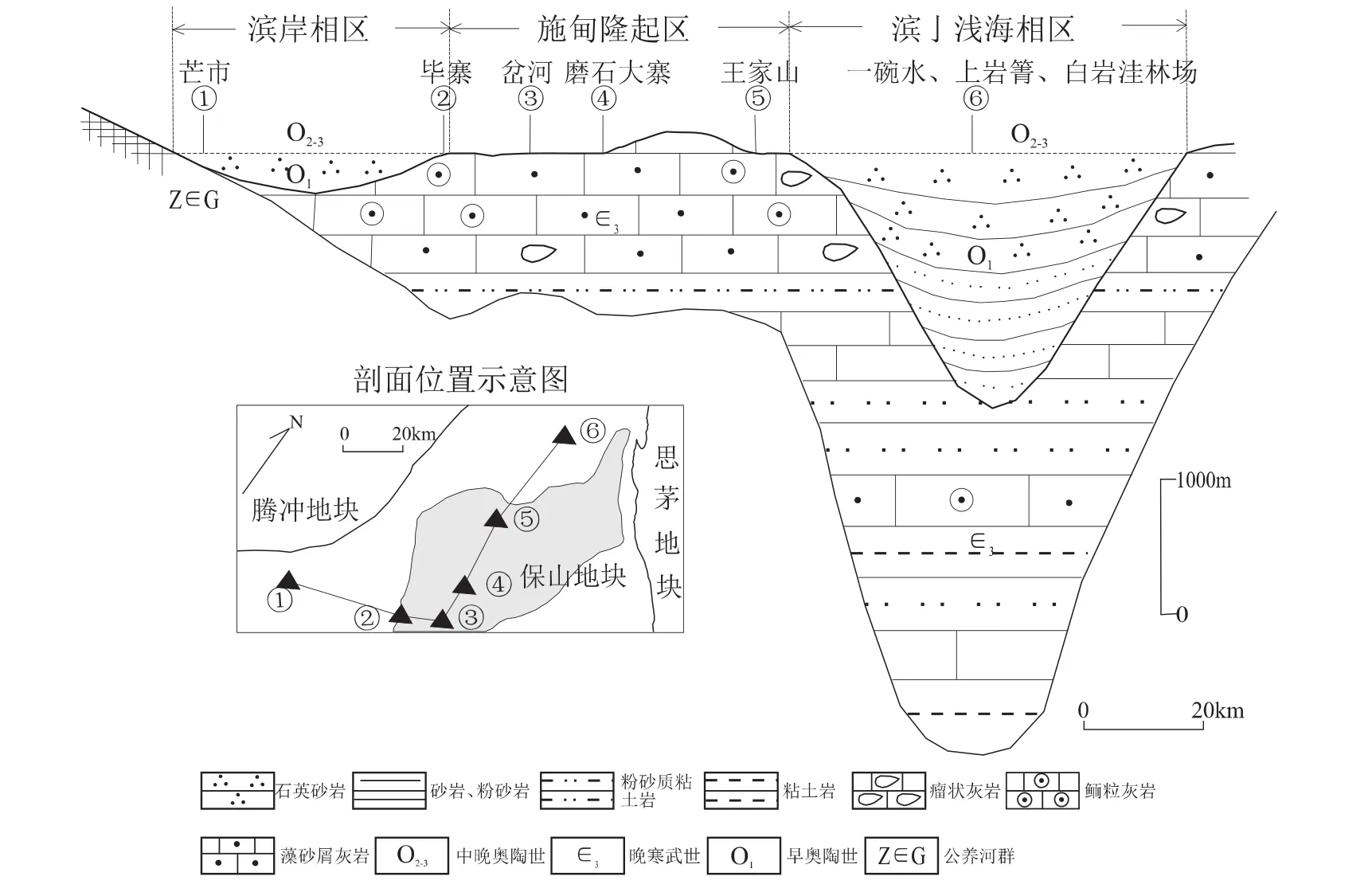

图3 保山地块中部早奥陶世岩相古地理剖面图Fig.3 Sedimentary facies and palaeogeographic section of the central Baoshan block during the Early Ordovician

4 结论

(1)笔者近几年发现于施甸隆起区的寒武系与奥陶系之间的不整合是泛非动动陆内造山时期的远程响应。因为在同造山阶段,其后碰撞演化过程常为陆内环境,但仍有地块的大规模相对运动[7]。

(2)保山地块寒武纪-奥陶纪巨大的花岗岩基位于施甸隆起以西(图1),具有后碰撞岩浆活动特征[8],形成于后造山期,与施甸隆起事件为同一地质过程的产物。

(3)三级旋回产生的原因与大地构造—板内应力有关[9],局部应力场调整即可引起三级旋回海平面变化与盆地沉积中心的迁移[10]。在柳水地区的上寒武统沙河厂组-保山组中笔者已识别出4个三级层序,每个层序由海侵体系域和高水位体系域组成,或由海侵体系域、高水位体系域及陆棚边缘体系域组成,缺低水位体系域,凝缩层发育不明显。每个层序海平面变化均是局部应力场调整的结果,总体上,海平面下降的趋势是寒武纪-奥陶纪之交的主应力场特征的反映。而保山组顶部的藻砂屑灰岩和暴露成因的紫红色灰岩瘤状层的大量出现反映出上寒武统为一个总体向上变浅的沉积序列,也是晚寒武世海平面下降的佐证。

(4)构造运动或全球性海平面下降与地壳升降联合作用下出现的较大幅度的相对海平面下降均可形成不整合[11]。施甸隆起及其不整合的产生明显受寒武纪末期地壳抬升运动与海平面下降的双重因素控制。

(5)施甸隆起是保山地块中部地区晚寒武世碳酸盐台地的继承、发展和衍生的结果,二者保持了大致相当的展布轮廓。

(6)本文首次提出施甸隆起概念并圈定了施甸隆起的大致范围(图1),对深化保山地块早古生代的构造演化研究具有重大意义。

[1]黄勇,邓贵标,彭成龙,等.滇西保山南部早中奥陶世沉积缺失的发现及意义[J].贵州地质,2009,26(1):1 -6.

[2]黄勇,郝家栩,白龙,等.滇西施甸地区晚泛非运动的地层学及岩石学响应[J].地质通报,2012,31(2-3):306-313.

[3]陈光艳,段向东,张虎,等.滇西保山地块中部寒武纪双麦地群的特征及其时代重新厘定[J].地质通报,2012,31(2-3):321-325.

[4]云南省地质矿产局.云南省区域地质志[M].北京:地质出版社,1990.

[5]云南省地质矿产局.云南省岩石地层[M].武汉:中国地质大学出版社,1996.

[6]刘宝君、曾允孚.岩相古地理基础和工作方法[M].北京:地质出版社,1985.

[7]肖庆辉,邓晋福,马大铨,等.花岗岩研究思维与方法[M].北京:地质出版社,2002.

[8]熊昌利,贾小川,杨学俊,等.滇西龙陵地区勐冒奥陶纪二长花岗岩LA-ICP-MS锆石U-Pb定年及其构造环境[J].地质通报,2012,31(2 -3):278 -286.

[9]CLOETINGHS A P L.Intraplate stresses:a tectonic cause for thirdOorder cycles in apparent sea level[A].C.C.Wilgus et al.Sea-level Changes-An Integrated Approach[C].Tulsa:Soc.Econ.Paleontol.Mineral.,Spec.Publ.,1988,42:19 -29.

[10]AIGNER T,BRANDENBURG A,VAN VLIET A,et al.Stratigraphic modelling ofepicontinentalbasin:two case studies[J].Sedimentary Geology,1990,69(3/4):167 -190.

[11]魏家庸,等.沉积岩区1∶5万区域地质填图方法指南[M].武汉:中国地质大学出版社,1991.