单身群体精神文明的一个实证考察

贺嵬嵬

(华中科技大学 经济学院,湖北 武汉 430074)

一、研究背景与意义

从1980年开始,严格执行的计划生育对中国产生了深远的影响。较之八十年代初,目前中国的人口构成已经发生了巨大的变化。1997年联合国专门召开专家会议,讨论低生育问题,此时中国已经被视作生育水平低于更替水平国家之一。在这一时期的人口学领域,学者讨论最多的中国人口问题集中在生育率上。然而,其他问题也日渐显著。问题之一即是近年来,中国出生性别比不断提升,根据历次普查、“小普查”和其他统计数据,中国1982年出生性别比为 108.47,1987年为 110.94,1990年为 110.30,1995年为 115.60,2000年为 118.59,2005年为118.59,2010年为118.06[1](P66-72),从这一系列数据可以看出目前中国出生性别比失衡问题已经十分严重。

出生性别比失衡不仅仅带来人口结构的变化,还将对经济、社会、安全、政治等领域产生诸多影响。对这一现象的原因和后果的分析日益引起了学者们的关注。其中,与此密切相关的“光棍”、“剩男”更成为日益凸显的社会热点。根据姜全保、李树茁[2](P220-222)的预测,到2020年,20-50岁年龄段男性过剩2000多万,这一结果在多种预测方案下保持稳定。该研究数据也得到了国外学者的研究支持[3](P119-140)。如果2000年后出生队列保持2000年性别比,2050年婚姻市场上男性将比女性多5970万人,五名男性中就有一人单身。相比之下,1985-2000出生性别比偏高只是带来“中度挤压”,还没有使光棍比例明显上升。

作为一个集体的光棍数量称之为过剩男性人口。影响过剩男性人口的因素包括出生性别比、男女生命表、出生率等。中国失衡的出生性别比与偏高的女孩死亡水平推动了光棍数量的增加[2](P77)。在本文中“光棍”用以指称没有结婚的成年男性,指22岁及以上年龄的男性。一般35岁以上未婚男性可以视作基本丧失结婚可能[4](P97-104),50岁尚未结婚为终身未婚[2](P219)。光棍可以分为自愿型光棍与非自愿型光棍。考虑已有文献表明白头偕老仍是主流社会推崇的核心价值,本文假定所有光棍都是后者。婚姻对于收入的影响是劳动经济学关注的重要课题,本文将考查高性别扭曲下产生的大量“光棍”将如何影响福利水平。这对于考查未来中国劳动力的质量有重要意义。

二、幸福经济学

经济学不仅仅是研究财富的科学,它还关注人们的幸福感。甚至当我们探索人类经济行为的本源时,我们发现获得财富也是为了提高幸福感。所以,只分析光棍们的收入并不足以刻画其幸福感,如果我们考虑婚姻关系本身对幸福感产生的影响,这种影响很可能在收入不变的情况下显著降低幸福感。本研究就是为了探讨这个问题而产生的。

生活满意度,又称幸福感,它的研究在国内起步较晚。主要研究者包括田国强、彭代彦等[5-6]。而在国外学术界,关于幸福感的经济学研究由来已久。2003年召开了“经济学中的幸福悖论”国际会议,会上主要学者的论文收集于《经济学与幸福》一书。对于幸福的定义存在两类明显的分歧,第一类采取主观定义,认为幸福在于避免痛苦和寻找快乐。这是伊壁鸠鲁式的传统。第二类采取客观定义,认为福利在于人类潜能的实现。在第一类定义中,我们不难发现边沁、功利主义、效用论等思想的传统,这也是现代经济学使用“幸福”这一术语的暗含定义。而在第二类定义的一个现代版本是Sen的“能力方法”。事实上,对于幸福的客观定义可以追溯到亚里士多德的传统,这一传统将幸福与某种公认的价值、权利相联系。为了避免在解释上的模糊,本文的实证同时使用主观定义和客观定义结合的方法。在下面所做的四个实证中,第一第二个可以视为主观定义,第三第四个可以视为客观定义。

由于幸福感的宏观数据难以获得,不同地区间的幸福感难以比较,本文只能利用微观数据,考察光棍群体与有婚姻关系群体在幸福感上的不同。在“中国知网”中,笔者没有搜到专门定量研究光棍团体幸福感和性行为的文章。然而已有文献从理论上,或者通过案例分析推断光棍的幸福感较低,面临着更多的性压抑,特别在部分农村地区,光棍们的精神文明状态明显较低。在姜全保与李树茁[2](P114-141)的研究中,可以看到光棍们丧失劳动兴趣、缺乏生活动力,以至压抑变态的悲惨经历。然而还缺乏定量化研究光棍群体幸福感与性行为的文章,本文旨在弥补这一缺陷。

三、婚姻与幸福:实证研究

本文旨在对比收入与婚姻对幸福感的量化关系,采用CHFLS数据库。下面,先就该数据库做一个简单的介绍。

根据其官网的说明,“中国人民健康状况和家庭生活调查”(CHFLS)调查由芝加哥大学/NORC、人民大学、北京协和医学院、北卡罗来纳大学联手进行。调查于1999和2000年于中国18个省级行政区进行,主要集中在中东部。由于认为中国正处于性革命的前沿,该调查旨在记录当代中国性行为,数据反映的信息包括受访者的健康状况、婚姻状况、基本经济状况和各种其他与性有关的信息。欲了解详细信息可以参见其官方网站(http://popcenter.uchicago.edu/data/chfls.shtml)。在 CHFLS 数据集中,所有适婚年龄男性(22岁及以上)有1829人,其中可以用编号hy04的问题将适婚年龄男性人群分为有婚姻关系与没有婚姻关系两类,并设计新变量Marriedi予以表示。hy04问题,即“您现在的婚姻状况是下列哪一种”共有六个选项。本文将其中“从来没有结过婚,而且没有同居”、“离婚”、“对方去世”三项视为没有婚姻关系,married赋值为0。其中“只结过一次婚”、“再婚,或者多次结婚”、“住在一起(同居),还没有领结婚证”三项视为有婚姻关系,Marriedi赋值为1。该问题无省缺值。本文将同居选项视为有婚姻关系,主要考虑到同居有可能发展为结婚(领证),而且同居也能部分起到传统婚姻的作用。当然在之后的研究中,也可以将同居剥离出来,考察结论的稳定性。

首先考察婚姻对愉快感的影响。编号JK20问题是“总的来说,最近12个月以来,您觉得自己生活得愉快吗”,此题有四个定序选项“1非常愉快”“2比较愉快”“3不太愉快”“4很不愉快”。本文将对这一题的回答视为因变量Pleasurei,用于衡量采访对象的愉快感,得分越高愉悦感越低。回归以下模型:

这里的Pleasurei如上文所示表示个人愉快程度。Marriedi如上文所示表示婚姻关系。∑Xi代表其他控制变量,如地区、教育程度等。εit代表随机扰动。使用累积比数logistic回归。

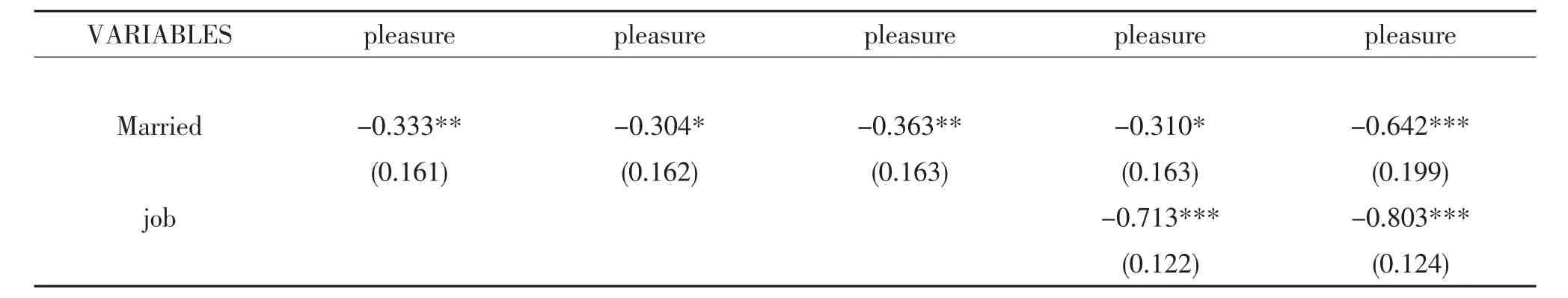

结果如表1所示。第一列为直接回归。第二列控制了教育。第三列控制了教育、地区。第四列控制了教育、地区、是否有工作。从回归结果看,婚姻对于增强愉快感的效应十分显著,且稳健。

表1 主观愉快感与婚姻关系(部分变量省略)

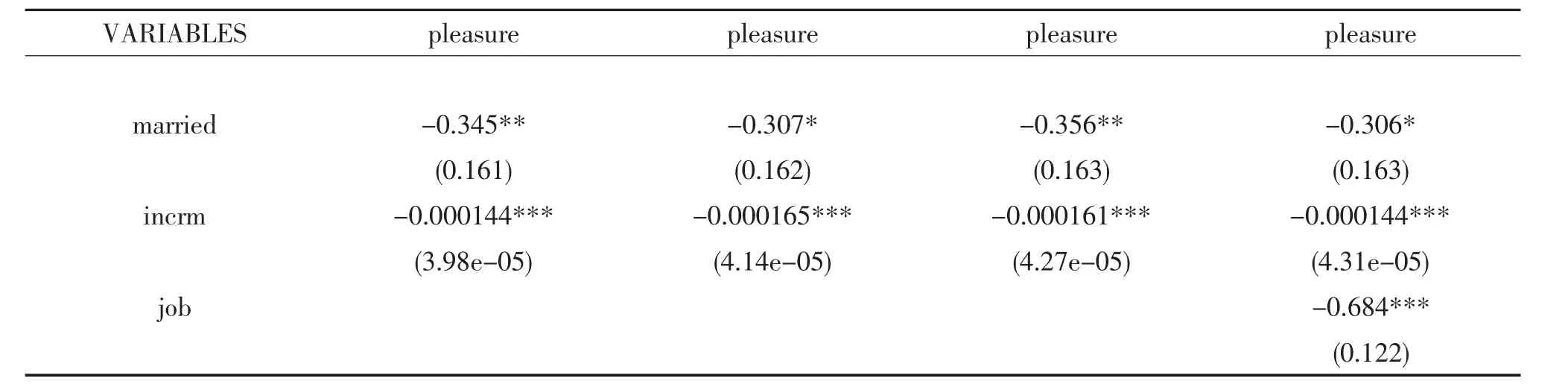

在控制了收入后,结果依然稳健。见表2,收入增长能显著改善男性的愉快感。在数值上婚姻关系相对于无婚姻关系的价值,相当于月收入增长3000元。

表2 控制收入后的主观愉快感与婚姻关系(部分变量省略)

然后考察婚姻对情绪低落的影响。编号jk17问题是“最近3个月来,您是不是曾经感到情绪低落、心里发闷、垂头丧气”,此题有三个定序选项“1经常这样”“2有时这样”“3从来没有”。本文将对这一题的回答视为因变量Distressi,用于衡量采访对象的情绪低落程度,得分越高,情绪低落越少。回归以下模型:

这里的Distressi如上文所示表示个人情绪低落程度。Marriedi如上文所示表示婚姻关系。∑Xi代表其他控制变量,如地区、教育程度等。εit代表随机扰动。使用累积比数logistic回归。

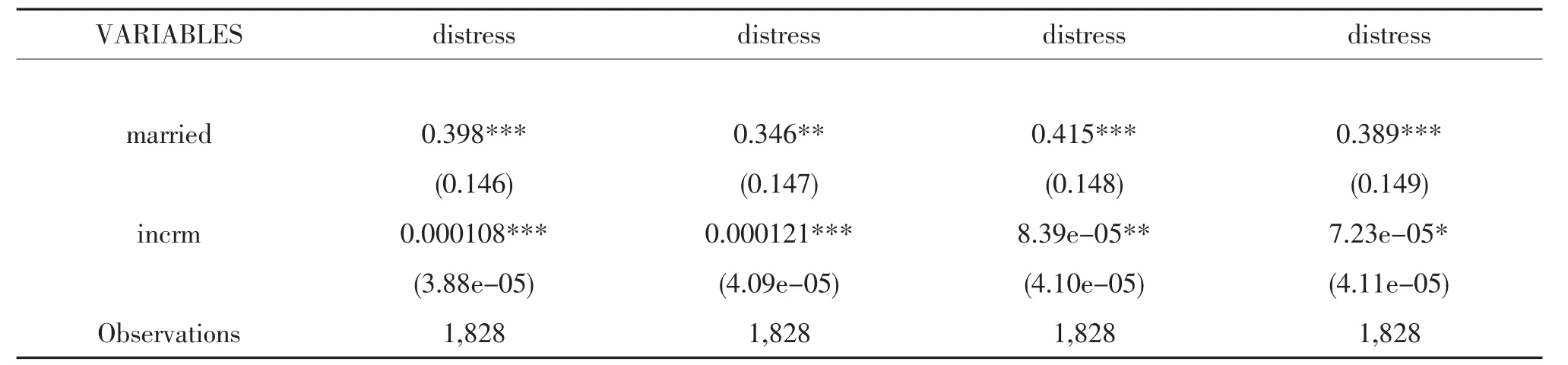

结果参见表3。第一列为直接回归。第二列控制了教育。第三列控制了教育、地区。第四列控制了教育、地区、是否有工作。从回归结果看,婚姻对于减少情绪低落的效应十分显著,且稳健。

表3 主观情绪低落与婚姻关系(部分变量省略)

在控制了收入后,结果依然稳健。见表4。同时, 收入在降低情绪低落也有显著的正向作用。

表4 控制收入后的主观情绪低落与婚姻关系(部分变量省略)

下面考察婚姻对于购买性服务的影响。本文根据“被访者有没有为了跟别人过性生活出钱给对方(或者给对方某种好处、利益)”的回答设计一个二分变量Paidsexi,当它的值为0时代表没有购买过性服务,当它的值为1时代表购买过性服务。去掉省缺值后,考察以下模型:

这里的Paidsexi如上文所示表示个人愉快程度。Marriedi如上文所示表示婚姻关系。∑Xi代表其他控制变量,如地区、教育程度等。εit代表随机扰动。使用probit回归。

结果见表5。第一列为直接回归。第二列控制了教育。第三列控制了教育、地区。第四列控制了教育、地区、是否有工作。这四列均显著且稳健,说明婚姻都能显著降低购买性服务的可能性。

表5 购买性服务与婚姻关系(部分变量省略)

在控制了收入后,结果依然稳健。回归结果见表6。相反,收入增长能显著增加男性的购买性服务的可能性。婚姻关系对于降低男性购买性服务的能力相当于每月减少2000余元。

表6 控制收入后的购买性服务与婚姻关系(部分变量省略)

下面考察婚姻对于性压抑的影响。这里使用数据库中生成的masturb项来衡量,该变量值越大,说明性压抑越严重。去掉省缺值后,考察以下模型:

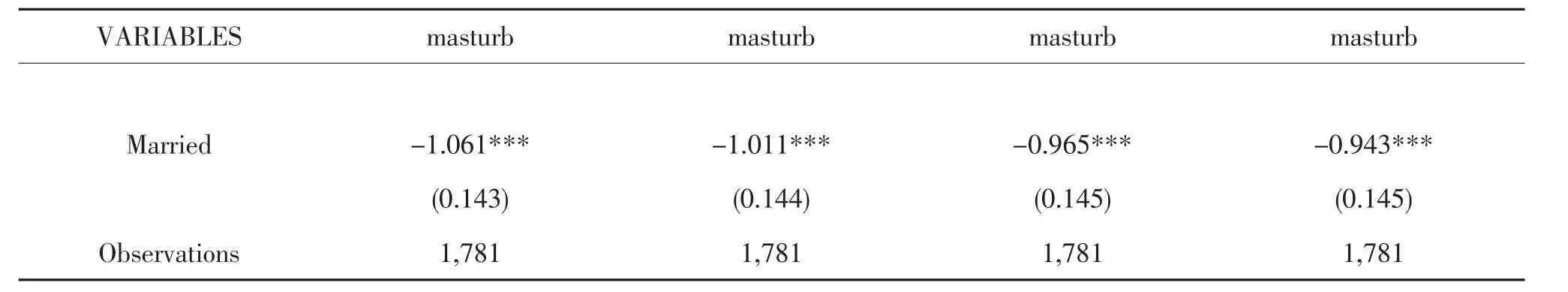

结果见表7。第一列为直接回归。第二列控制了教育。第三列控制了教育、地区。第四列控制了教育、地区、是否有工作。这四列均显著且稳健,说明婚姻都能显著降低性压抑。在控制了收入后,结果依然显著且稳健(如表8所示)。

表7 性压抑与婚姻关系(部分结果省略)

表8 控制收入后的控制收入后的性压抑与婚姻关系(部分结果省略)

五、结论与建议

本研究发现,即使在控制了收入的情况下,光棍们依然表现出更多的低落情绪,更少的愉快感,他们需要购买更多的性服务,感受到更多的性压抑。结论支持了已有理论。究其原因,幸福感的生成并不完全取决于收入的多少,还与其扮演的社会角色有关。对此我们可以从心理学家那里得到解释。心理学家认为“夫妻直接的亲密关系—对于大多数人来说—能带来积极的积极的情绪体验……即使是在控制了结婚前的个人幸福感之后,研究也发现了已婚者抑郁变少的趋势”,婚姻促进幸福感的路径至少有两个:第一,“已婚者更可能享受一种持久的、支持性的、亲密的人际关系,且更少地感到孤独”。第二,“婚姻提供了配偶和伴侣的角色,这可以提供自尊的额外来源”,有利于提高对自我的评价[7](P441)。毫无疑问,对于这样一类人口我们应该给与更多的关注。对于相关的问题,如有关外籍新娘[2](P163-171)、养老的问题也应做出更多的研究和尽早拟定解决方案。

[1]石人炳.我国出生性别比变化新特点——基于“五普”和“六普”数据的比较[J].人口研究,2013(02).

[2]姜全保,李树茁.女性缺失与社会安全[M].社会科学文献出版社,2009.

[3]Poston D L,Glover K S.Too many males:marriage market implications of gender imbalances in China[J].Genus,2005.

[4]杨雪燕,伊莎贝尔?阿塔尼,李树茁,等.中国农村大龄未婚男性的自慰行为——基于性别失衡背景的研究发现[J].人口与发展,2011(3).

[5]彭代彦,蔺全录.激励对生活满意度的影响——对高校教师的案例分析[J].甘肃社会科学,2008(03):104-106.

[6]彭代彦,吴宝新.农村内部的收入差距与农民的生活满意度[J].世界经济,2008(04):79-85.

[7]戴维·迈尔斯.社会心理学[M].北京:人民邮电出版社,2006.