剑桥—麻省理工研究院跨国产学研合作新模式研究

摘 要:为推动英国产学研合作的有效性,英国剑桥大学与美国麻省理工学院首次开展了跨国合作,通过强调研究项目的实用性、激发学生的自我效能感、鼓励企业员工参与知识交流等措施开创了产学研合作新模式,这一做法可以为我国高等教育机构的跨国合作提供有益借鉴。

关键词:剑桥-麻省理工研究院;高等教育机构;跨国合作;产学研合作

推进产学研合作是落实十八大报告“着力构建以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系”的重要行动。我国产学研合作发端较早,尤其自改革开放以来获得了长足发展,但与创新型国家建设中对产学研合作的要求相比仍有不少差距。如何更好地推进产学研合作,充分拓展产学研合作功能,是当今社会亟需解决的难题。文章通过介绍剑桥-麻省理工研究院产学研合作的缘由,分析其在产学研合作方面采取的有力措施,为我国高等教育产学研合作的改革提供借鉴。

一、合作缘由

英国剑桥大学和美国麻省理工学院开展合作的想法可以追溯到英国前首相戈登·布朗(Gordon Brown)在1998年访问美国麻省理工学院(MIT)之际。布朗访问MIT时发现,与英国大学相比,MIT在实践及相关技能的学习上特别强调创业文化,这一点正是英国教育创新体系所缺乏的。比如,学术机构缺乏管理技能、产学合作模式水平较低等。此外,MIT自1861年建校以来,一直致力于发现对社会和经济发展有价值的知识。在美国,MIT由于是众多政府项目及工业集团的合作伙伴而久负盛名。1997年,波士顿银行发布了一份名为《MIT:创新的影响》的报告,该报告系统汇总了MIT对美国经济的总体影响。正如报告指出,如果MIT的学生及研究者组成一个独立的国家,那么该国产生的收入将使其成为世界上第24大经济体。

2000年,英国大学校长委员会和英格兰高等教育拨款委员会发布了《无边界教育的商机:英国的视角》的报告[1]。有人说,该报告是唤醒英国跨国教育的号角。英格兰高等教育拨款委员会首席执行长布莱恩·范德(Brian Fender)爵士在序言中写到:“这份报告来的恰如其时。它使英国大学对来自海外,尤其是北美的竞争对手在无边界学习方面提出的挑战保持警惕。”[2]

为了应对挑战,英国政府起初制定了两套方案:一是在英国建立一个卫星麻省理工校园,主要负责教学和研究;二是剑桥大学与MIT共同成立合作院校,并建立在离英国大学比较远的地区,以保持其独特的地位,最终发展成一所独立的大学。由于无法评估卫星麻省理工校园的研究质量,也不能保证学生的入学率,英国政府最终采用了第二套方案。剑桥大学由于其国际知名的教育质量被提名为英国政府的合作伙伴,这也是MIT坚持选择剑桥大学作为合作伙伴的关键原因。

2000年7月,在英国政府和企业的支持下,剑桥大学和MIT开展合作,联合成立了剑桥-麻省理工研究院(The Cambridge-MIT Institute,CMI)。CMI的首要目标是利用剑桥大学与MIT的合作伙伴关系加强大学与企业的知识交流,并致力于培养未来的领导者。此外,通过在大学、企业和政府中开展改革项目等一系列措施来提高英国的生产力、创造力和竞争力。经英国财务大臣同意,CMI的启动经费包括英国贸易工业部出资的6510万英镑和私人企业出资的1600万英镑[3]。CMI的工作范围主要包括资助创新型科技研究;作为连接企业界和学术界的网络枢纽,通过学生交换以及与公司合作来加强知识的传播;为学术研究和商业市场间更密切的联系与合作提供机会。

二、具体内容

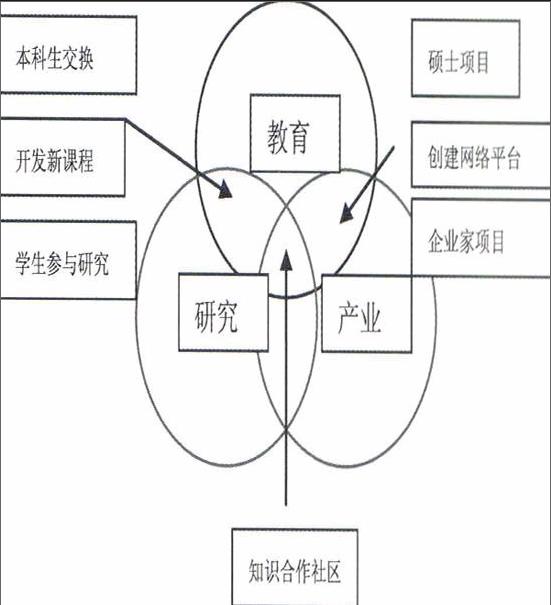

CMI产学研合作的具体内容主要包括以下三方面:在教育与研究之间发展教育创新项目,以培养人才,发展企业家;在教育与产业之间发展知识交流项目,以加速知识的转换和应用;在教育、研究与产业之间建立知识合作社区,以促进区域内政府、学术界和产业界的互动,推动地区经济的发展,进而带动英国经济的大发展(见图1)。[4]

(一)教育与研究相结合:培养创新人才

CMI教育创新项目的基本原理有两个:一是在结合剑桥大学和MIT教育优势的基础上,由双方学生和专家学者交流工作内容和成果,培养学生的创新能力和创业能力,使之在日益激烈的经济竞争环境中成为中流砥柱;二是提高高等教育的质量,使科技工程专业的学生能够将所学知识应用到工业中。在教育目标上,CMI主张拓宽学生的学习经验,丰富学习材料。在教育理念上,CMI鼓励学生打破传统学术界限,使用最新的思维和技术解决问题,允许师生跨行业合作,缩短学术界和企业界的距离。CMI教育与研究相结合的项目包括本科生交换项目、开发新课程项目、学生参与研究项目等。

1.本科生交换项目

CMI将本科生交换作为第一个主要的教育项目。在内容方面,该项目旨在实现剑桥大学和MIT的学生到对方学校学习一年的目标,学习内容与对方学校同一阶段学生的学习内容相同。在目标方面,MIT学生可以在欧洲体验到全然不同于美国的教学风格;剑桥大学的学生可以高度感受MIT的创业文化,在技术和管理领域学习核心技能,体验不同工作领域的不同文化,培养创业意识,提高团队合作、交流和组织能力。根据CMI的相关报告,在2001-2002学年到2005-2006学年之间,约有450名学生参加了本科生交换项目,平均每年约有50名学生参与,且人数呈递增趋势。比如,2000-2001学年,MIT共有9名学生参与了该项目;2002-2003学年,MIT的11个院系的44名学生参与了该项目。项目花费约为每人每年4000美元。该项目符合两校学生的发展需求,越来越多的学生通过参与该项目获益。

2.开发新课程项目

MIT和剑桥大学在学科发展方面有不同的优势和特点。CMI的成立促进了双方学术信息的交流,并且通过在双方院校设置新课程,推动了两校的学科发展,达到了优势互补的目的。例如,MIT和剑桥大学的工程系分别设置了微电子机械系统(MEMS)课程,剑桥大学在生物材料工程领域开发了一个新的课程模块,这两个课程都需要多个学术领域的合作。MEMS涉及应用数学、理论物理、材料科学等,其目标主要是应用MIT的硕士课程,为剑桥大学的技术部开发新课程。生物材料工程领域新的课程模块需要工程学、遗传学、计算机科学及应用数学和生物技术的合作,其目标是为剑桥大学和MIT开发新课程。

3.学生参与研究项目

在MIT,所有本科生都可以作为助手或研究伙伴参与科研活动,且多数学生是为了满足自己的研究兴趣。参加本科生交换项目的剑桥大学的学生在MIT的学习过程中也可以参与这些科研活动。2002年,在CMI的努力下,50名交换生(25名来自MIT,25名来自剑桥大学)分别与对方的教研人员一起进行了为期8周的科研活动。目前,CMI计划在剑桥大学开发一个类似的项目,以使更多的本科生参与到科研活动中。例如,MIT的一名教授利用CMI的经费资源在MIT数学实验室建立了剑桥大学CATAM课程模块;剑桥大学采用了由MIT开发的基于网络的特殊教具——iLabs,该教具是五年前在麻省理工微软校园教育项目的帮助下发展起来的。这些科研项目的开发不仅缩短了教研人员与学生之间的距离,创造了良好的师生关系,而且学生的创造性思维有效弥补了教研人员创新思维的不足。

(二)教育与产业相结合:加速知识交流与转换

1.硕士学位项目

为了培养下一代科技、工程以及商业界的领头人,CMI开设了新的硕士学位项目。该项目主要针对有科学和工程学背景并愿意在跨学科领域进行创新研究的学生,开设跨学科商业技能课程,以培养他们的商业技能和企业家精神。2002年9月至2006年8月,在MIT教职工的帮助下,剑桥大学开设了6个硕士学位项目,CMI为这些项目提供资金和技术支持。该项目还提倡在剑桥大学进行一项跨学科实验,目的在于打破教职工及各部门之间的界限,使学生尝试不同的教学方法和学习方式。剑桥大学也可以通过此项目平台创建一系列课程,这样有助于与其他高等教育机构进行跨校合作,逐渐改变原有的研究生教育。2004-2005学年末,参与硕士学位项目的242名学生中有239人顺利毕业。据相关统计显示,63家企业及公共部门愿意雇佣这些毕业生。[5]

2.创建国家竞争网络

CMI创建了一个作为基础平台的国家竞争网络。该网络是CMI首次建立的初级传播载体,它通过组织研讨会等加强大学与企业界的联络,促进教学科研与企业合作,营造创新型企业文化。此外,该网络平台为社会各界提供了交流机会,大学、企业和政府有机会共同探讨英国在技术创新、竞争力、生产力等方面的问题。据CMI自2001年以来的第一个五年阶段报告统计显示,该网络平台在过去五年间组织了45次网络学习,共有2000多人参与,为企业项目的发展提供了动力。与此同时,国家竞争网络的统计数据表明,英国政府应改善当前的部分政策和实践模式,使城市经济和区域经济的发展以知识为基础。为此,CMI建立了一个地区创新项目,该项目旨在创建知识交换机制的新模型,通过促进地区经济的发展带动国家经济的发展。

3.企业家项目

CMI实施了一系列项目来提高学生在将来工作中创业的信心,其中最引人注目的是企业家项目。该项目设置了多个以大学生如何进行创业为主题的讲座和研讨会,由企业家们介绍各类技术的发展情况,目的是在大学生和企业家之间营造自由争论、信息共享的文化氛围。研讨会为期一周,且对外免费开放,社会各界有兴趣的人士均可参加。每个讲座结束后都有一个非正式的活动,参与者可就讲座的内容进行讨论。企业家项目源于MIT关于“塑造领袖”的倡议,自2003年被CMI采用以来,该项目已经被英国40多所大学采用。

(三)产学研一体化:建立知识合作社区

产学研一体化对于提高英国经济的竞争力至关重要。为了实现将知识学习与产业活动相结合,CMI于2003年建立了7个知识合作社区,由学术研究者、教育者和政府政策制定者共同探讨解决常见问题的方法。该合作社区的建立有助于将知识交换融入教育、研究、工业以及政府部门的工作中。CMI之所以能够建立知识合作社区,是因为它允许使用以团队合作为基础的多学科和多方向的研究方法,这与以往大学技术转化办公室使用的知识转移模型不同。在传统的知识转化过程中,大学研究成果只是单向地被输送到工业部门。相比之下,知识合作社区模型将不同研究背景的研究人员汇聚一堂,通过相互交流产生实用性强的创新想法。目前,该合作社区有五个正在运行的创新研究项目,其中包括沉默的飞机倡议(Silent Aircraft Initiative)、下一代药物的发现(Next Generation Drug Discovery)、普适计算(Pervasive Computing)、通信创新研究所(Communications Innovation Institute)、核心竞争力与创新(the Centre for Competitiveness and Innovation)。虽然这五个项目的侧重点不同,但它们分享知识的功能类似。参与者背景的多样性也体现了多元素知识的创造及发展。

三、特点分析

(一)开创产学研合作新模式

从产学研合作办学的主体来看,过去是各个国家在本国内探索产学研合作的模式,这样容易导致发展视野受到本国限制,从而产生一系列问题。英国在产学研合作方面曾出现过许多问题,比如,一些大学把主要精力放在了公司经营上,大学对知识产权的定价太高,政府对某些大学的研究资助过于集中等[6]。CMI的合作模式是在跨国合作的前提下进行的,一方面充分体现了全球化背景下国际合作的新趋势,另一方面有助于结合剑桥大学和MIT的产学研合作优势,实现优势互补,从而真正达到提高英国生产力、创造力和竞争力的目标。

(二)激发学生的自我效能感

从学生角度来看,CMI实施的几个项目的核心在于最大限度地激发参与者的自我效能感,培养学生跨学科思考问题的能力。具有自我效能感的学生倾向于从国际性、全球性的角度思考问题,在研究一个新领域的问题时能够保持新鲜感和兴奋感。例如,本科生交换项目不仅可以开阔学生眼界,也可以使参与者重新理解课程的设计方法、教学方式以及课程设置对学习产生的影响;以科技和创新为重点的硕士学位项目培养了一大批专业能力强的学生。正如MIT前任校长查尔斯·韦斯特(Charles Vest)所说的,我们需要激发学生的自我效能感,让他们意识到自己需要学习并且可以发挥至关重要的作用;他们需要明白自己应当具备风险意识,可以打破传统的框架束缚。[7]

(三)提高研究项目的实用性

研究是大学工作的基础,CMI旨在通过自己的研究项目超越剑桥大学、MIT以及其他一些世界顶尖大学。CMI的研究项目强调实用性,鼓励研究者提前了解社会和产业结构的需求,之后再开展相关研究。为了保证研究项目的实用性,CMI也鼓励企业员工直接参与研究活动。通过知识合作社区,产业界、政府部门和社会公益部门能够直接与研究者合作,从而加快英国经济发展的步伐[8]。此外,CMI还鼓励剑桥大学和MIT的教职员工参加关于社会需求的学术讲座,如能源技术、气候变化等。介于多数研究者虽然会评估自己研究的应用途径,但不知道如何销售自己的知识这一现状,CMI设置了一个长期发展机制,该机制可以帮助研究者探索研究项目的应用途径,然后通过商业模式销售研究者的知识,从而加快产学研合作的步伐。

(四)鼓励企业参与知识交流

CMI在每个新研究项目开始之前,都会鼓励相关企业参与知识交流,目的在于提前了解企业感兴趣的研究项目和重点关注的研究领域,核心在于同企业一起探究例如医疗保险、能源安全等重大问题的解决方法,制订新技术、新业务的发展策略。为了鼓励企业参与知识交流,CMI创建了专门的交流研究网络平台。该网络平台设置了不同的行业论坛,有助于各行各业员工参与企业发展的知识交流,从而厘清行业发展思路,促进企业的创新型发展。例如,电力政策论坛主要供学术领导者、产业家、来自欧洲国家和美国的管理者们定期讨论电力的热点问题和排放市场时相关规定的问题。此外,区域创新项目也提供了一个跨学科论坛,鼓励学术研究者和政策制定者进行知识交流。

参考文献:

[1]Universities UK. The Business of Borderless Education: UK Perspectives-summary Report[J]. 2000: 35-38.

[2]冯国平.跨国教育的国际比较研究:跨国教育的发源地——英国[M].上海:上海世纪出版社, 2010: 83.

[3][7]David Good, Suzanne Greenwald. University Collaboration for Innovation——Lessons from CMI [EB/OL].http://www.sensepublishers.com/media/1239-university-collaboration-for-innovationa.pdf, 2013-12-05.

[4]Acworth E B. University-industry Engage-ment: The Formation of the Knowledge Integration Community (KIC) Model at the Cambridge-MIT Institute[J]. Research Policy, 2008(8): 1241-1254.

[5]Simmonds P, Stroyan J, Clark J. An Evaluation of the Cambridge-MIT Institute[J]. Technopolis Group, 2009: 2.

[6]邓明然.中外产学研合作模式比较研究[J].中国特色产学研用结合论坛, 2012:5-7.

[8]Accelerating Innovation by Crossing Boundaries: The Cambridge-MIT Institute 2000-2006[EB/OL].http://www.cmi.cam.ac.uk/downloads/cmi_final_ report.pdf, 2013-10-14.

编辑 王俊烽 李曼玲

作者单位:吴晓晶,福建师范大学教育学院(通讯地址:福建省福州市仓山区上三路8号;邮政编码:350108;电子邮件:coco1018@163.com)