国际电子学习研究主题演化分析*

李干,谢欢,袁勤俭,舒小昀

国际电子学习研究主题演化分析*

李干,谢欢,袁勤俭,舒小昀

以Web of Science为数据源,采用共词分析、聚类分析、战略坐标分析对1994-2013年国际电子学习研究文献的主题演化进行可视化分析。结果表明,协作学习研究、电子学习评价研究从边缘研究领域演化为核心研究领域,电子医疗教育研究和在线培训研究逐渐走向成熟,电子学习系统、学习效能、电子学习环境等领域是潜在热点研究主题,技术与行为导向融合是国际电子学习研究的未来方向。

电子学习 Web of Science 主题演化 战略坐标图

0 引言

电子学习(E-learning)是指通过计算机、网络等数字化方法获取、共享知识的学习过程。作为一种新兴的学习方式,电子学习一方面在教学主体、教学功能、教学过程、教学组织上给传统教育带来巨大挑战,另一方面为组织和个人知识获取和交流带来全新的沟通机制和学习环境,对于构建学习型社会和推动教育体制改革具有重要意义,引起学者广泛关注,产生了一系列研究文献。对这些研究文献进行分析,有助于把握电子学习研究的热点主题领域和发展趋势。近十几年来,在这一方面也有不少学者进行了研究,如宋国学主要以文字阐述的方式将国外电子学习研究状况分为技术与观念两大主题研究,提出国外电子学习研究从技术视角向观念视角延伸[1];龙三平、张敏从引文分析角度,以SSCI中的30篇在线学习研究高被引文献为研究对象,将在线学习理论分为建构主义研究、知识管理研究、行为与认知研究、技术支持研究四个领域[2];王红艳、胡卫平采用内容分析法结合表格展示从文献数量、研究聚焦点、研究类目三个方面对2000-2012年在线学习研究文献进行统计分析[3]。这些研究对我们把握电子学习研究热点及主题起到了很大的帮助,但这些研究主要是对一段时期以来相关研究文献的总体分析,跨阶段的比较研究较少见,而对不同时间跨度的电子学习研究文献进行比较分析能更清晰地揭示该领域的研究主题演化过程。鉴于此,本文以Web of science中的电子学习研究相关文献为数据来源,采用共词分析、聚类分析、战略坐标分析等方法,对国际电子学习研究主题进行分阶段梳理和比较分析,并对国际电子学习研究的动态主题演化进行可视化展示,以期为国内学者的相关研究提供参考。

1 数据来源和研究方法

1.1 数据来源

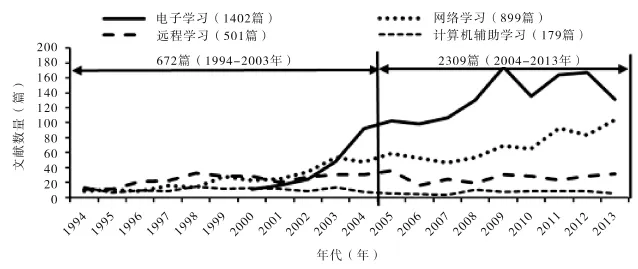

为保证查全率,我们把属于电子学习研究范畴的计算机辅助学习、远程学习、在线学习、网络学习均作为检索词,结合通配符采用标题检索,检索文献类型为article、proceeding paper和review,于2014年4月15日从SCI、SSCI和A&HCI数据库共检索到相关文献3198篇。结果发现,1994年之前的文献大多数没有关键词,且文献数较少,只占总文献数的6.78% (217篇)。1994年以后电子学习研究文献数量开始增加(2981篇),尤其是近10年电子学习研究文献数量急剧增长,2004-2013年相关文献数(2309篇)是1994-2003年(672篇)的近四倍。如图1示,1994-2003年计算机辅助学习、远程学习研究文献总数(348篇)多于网络学习与电子学习研究相关文献总数(324篇)(本段落中电子学习研究文献指以“电子学习”为检索词检索到的相关文献),文献数量增长比较缓慢;2004-2013年网络学习、电子学习研究相关文献数量快速增长,远程学习研究文献数量无明显增长,计算机辅助学习研究相关文献数量呈现缩减的态势,网络学习、电子学习研究相关文献数量(1977篇)大大超过远程学习、计算机辅助学习研究相关文献数量(332篇)。可见电子学习研究近10年来成为学界关注的热点领域,相关研究从早期基于计算机的线下学习研究逐渐转向基于网络的线上学习研究。鉴于1994-2003年、2004-2013年国际电子学习研究文献数量和主题侧重上的区别,我们拟对这两阶段电子学习研究相关文献进行比较分析,以便更清晰地获取国际电子学习研究的动态主题演化过程。在去除没有关键词的文献后,得到用于关键词分析的相关文献209篇(1994-2003年)、1636篇(2004-2013年)。

图1 国际电子学习研究文献年代分布图(基于SCI/SSCI/A&HCI)

1.2 研究方法

本文利用共词分析原理,通过聚类分析和绘制战略坐标图分析近20年来的国际电子学习研究的主题演化。共词分析是根据两个或两个以上词语共同出现的频次来推断文献研究主题的内容分析方法[4]。聚类分析是指通过聚类算法根据关键词间的联系程度将其划分为不同类团[5]。战略坐标分析是在共词分析和聚类分析的基础上,计算不同类团的密度和向心度,将其划入不同象限,通过类团内部研究的集中程度和类团之间联系的紧密程度来揭示某研究领域一段时间以来的主题演化和发展趋势[6]。

1.3 数据处理

对文献关键词进行连字符、同义词及单复数处理后,将占总词频30%以上的关键词设为高频词,由于“e-learning”(595频次)是本文分析的主题词,予以删除,再去除与主题无关的关键词如“generalization error”,最后得到61个高频词(1994-2003年)和62个高频词(2004-2013年)。使用Bibexcel软件构建共词矩阵,为便于后期的聚类和战略坐标分析,将共词矩阵进一步转化为相似矩阵。表1为频次排名前20的关键词表。

表1 国际电子学习研究部分高频关键词表(频次排名前20)

2 结果分析和讨论

2.1 研究主题聚类分析

将相似矩阵导入SPSS20,生成聚类结果树状图(见图2)。1994-2003年、2004-2013年的高频词分别被分为7个、8个类团。为区分两个时间段的聚类类团,用1-1至1-7、2-1至 2-8分别对1994-2003年、2004-2013年的研究类团进行标记。从图1可知,教学策略研究(类团1-5、2-1)、电子学习工具与技术研究(类团1-7、2-8)、电子学习应用研究(类团1-1、1-6、2-7)、协作学习和电子学习评价研究(类团1-3、2-2、2-3)是1994-2013年国际电子学习研究持续关注的领域,类团2-4、2-5、2-6是近10年出现的研究领域,类团1-2、1-4中相关研究近10年逐渐淡出或融入了其他类团。

图2 1994-2003年、2004-2013年国际电子学习研究高频关键词聚类类团图

2.1.1 近10年引起关注的研究领域

类团2-4、2-5、2-6近10年来逐渐引起学者的关注。类团2-4主要研究基于Web2.0的学习环境问题,在线学习环境具有信息分布和传播优势,而面对面学习环境更能促进合作和建立社会信任,混合式学习方式对于提高学习者参与和协作水平有显著影响[7-8]。类团2-5主要涉及心理认知、主观规范等学习效能相关研究,动机、满意度、自我效能是自我规范学习过程顺利进行的重要影响因素。在网络学习与面对面学习两种情况下,学习者的感知信任和所获得的知识增长同样显著[9]。类团2-6主要涉及电子学习系统的设计、研发、实施等问题;随着电子学习对技术支持要求不断提高,早期的电子学习工具和技术已经不能满足学习者的需要,界面友好、功能完善、以用户为中心、注重个性化学习特征的电子学习系统研发和设计引起了学界关注。模块化面向对象的动态学习环境项目(Moodle)、神经网络、本体、语义网成为电子学习系统开发和设计要关注的重要问题,系统功能、反应速度、互动性是电子学习系统质量评价的主要维度[10]。

2.1.2 逐渐淡出或融入其他类团的研究领域

从类团包括的关键词来看,类团1-2中的关键词没有在2004-2013年的研究类团出现,类团1-4中的关键词互动学习、态度、互联网分别并入到2004-2013年的类团2-2协作学习研究、类团2-7电子学习应用研究、2-8电子学习工具与技术研究。类团1-2主要研究网络环境中虚拟学习机构如何利用电子邮件、视频会议等工具进行电子课件与课程设计等问题。类团1-4主要研究互动学习过程中的知识交流和学习态度问题。互动学习分为教学互动、学习者之间互动、学习者与信息之间互动三种类型,不同学习者对互动学习类型存在不同偏好[11]。

从1994-2013年的聚类分析结果来看,早期阶段国际电子学习研究较关注如何从传统学习借鉴教学策略并将信息通信技术应用于电子学习过程等问题。随着研究的进一步推进,研究重点向协作学习、电子学习评价、电子学习应用研究领域转变;同时,随着计算机科学、管理学等多学科理论及方法在电子学习研究中的应用,不同类团之间相互融合,并演化出新的研究类团。

2.2 主题演化战略坐标分析

为进一步分析类团之间的关系,本文绘制两阶段战略坐标图以直观展现国际电子学习研究主题的动态演化过程及发展趋势。计算出15个类团的战略坐标(见表2),将其导入SPSS20生成战略坐标图(见图3)。战略坐标反映了类团内部研究集中度和类团之间的关联程度。第一象限密度和向心度比较大,类团内部研究较为集中,且与其他类团联系紧密,是核心研究主题领域;第二象限密度较大,向心度较小,类团内部研究较为集中,但与其他类团联系较少,为成熟研究主题领域;第三象限密度和向心度都较小,类团内部研究较为分散,与其他类团联系较少,是边缘研究领域;第四象限密度较小,向心度较大,类团内部研究较为分散,但与其他类团联系紧密,属于研究不成熟但交叉性较强的研究领域。

2.2.1 核心研究领域的演化

表2 高频关键词聚类类团战略坐标(1994-2013年)

从图3可知,1994-2013年,国际电子学习的核心研究领域从类团1-4、1-6、1-7演变为类团2-2、类团2-3。类团1-4、1-6、1-7很靠近纵轴,密度较大,但向心度较小,需加强与其他类团的联系。为实现电子学习研究的范式转变,不仅要在技术层面上为其提供支持性的通信网络和设施,而且需要在心理认知和行为层面使在校学生和企业员工接受并使用技术以提高学习效率[12]。随着电子学习应用的深入,在医疗教育中推行电子学习以降低教育成本并提高医疗教育效率等问题受到学界关注。使用多媒体技术提供真实的教学背景、采用动态可视化技术使得思维过程可见、通过信息通信技术实现信息内容的快速存取和协同知识创造给电子学习工具与技术开发提出了更高的要求。

在所有类团中,类团2-2的向心度最大,表示该类团与其他类团的联系最为紧密,引发了很多交叉性的研究主题。该类团中的互动学习环境、计算机辅助交流涉及到电子学习环境研究、电子学习工具与技术研究。基于互联网的异步协作学习能提供良好的学习方法和学习体验,学习者对协作学习表现出更高的学习满意度[13]。类团2-3虽然也处于第一象限,但是密度和向心度都低于类团2-2,这说明类团2-3内部研究还不够集中,与其他类团的联系还有待进一步加强。目前针对电子学习效果评价指标仍然存在争议,教学设计的新颖性、信息基础设施服务水平、协作学习交互程度等方面是目前电子学习效果测量的主要维度[14-15]。

2.2.2 成熟研究领域的演化

1994-2003年,没有研究类团落在第二象限,这可能由于该阶段电子学习研究文献数量较少,尚未形成较成熟的研究主题。

图3 国际电子学习研究高频关键词聚类类团战略坐标图(1994-2013年)

2004-2013年,类团2-7电子学习应用研究落在第二象限。类团2-7密度最高,但向心度较低,说明该类团内部研究已经比较集中,但与其他类团联系还不够。电子学习的应用从学校教育逐渐延伸到医疗机构与企业组织。基于远程语音网间协议(voice over IP)等网络技术的同步在线培训平台可以与其他软硬件设备交互运行,是大型企业开展人力资源培训的有效工具[16]。在线培训有助于增强受训者自我效能[17],培训课程内容特征、受训者经验、满意度、工作绩效测量、企业管理人员与其他利益相关者的关系改善等是电子培训绩效评价研究的重要内容[18]。类团2-7中有关在线培训系统的研发设计、效果评估等研究与其他类团的联系还有较大的发展空间,将来需要加强与其他类团的融合与渗透。

2.2.3 边缘研究领域的演化

类团1-1、类团1-2、类团1-3是1994-2003年的边缘研究主题。据第二象限的分析,在2004-2013年期间,类团1-1在线培训研究演化为成熟研究主题;类团1-2电子课件和课程研究逐渐淡出学界关注视野;类团1-3协作学习和评价研究演变为位于第一象限的核心研究主题:协作学习研究、电子学习评价研究。

类团2-1、类团2-4、类团2-5、类团2-6、类团2-8是2004-2013年国际电子学习研究的边缘研究主题。类团2-1、2-8由其他象限演化到第三象限。类团2-4、2-5、2-6是近十年新演化出的类团,有学者认为第三象限的研究类团可能是新出现的研究热点[19],研究发现信息质量和任务技术匹配性影响用户对电子学习系统的接受程度,而感知有用性和系统满意度是持续使用电子学习系统的主要因素,电子学习环境、学习者心理认知因素如学习动机、态度在电子学习过程起着重要的决定作用[20]。随着MOOC网络教学平台的兴起,适合开展自我规范学习和混合式学习的网络学习环境研究、学习动机与学习满意度等学习效能研究、电子学习系统设计实施过程中的知识管理、本体构建、数据挖掘等领域将来可能演变为新的热点研究领域。

2.2.4 交叉性研究领域的演化

类团1-5落在第四象限,类团1-5密度较小,向心度较大,与其他类团的联系较为紧密,2004-2013年类团1-5演化为处于第三象限的类团2-1。教学策略研究是与其他类团研究联系较紧密的交叉性研究领域,教学策略研究中涉及的学习动机、学习者满意度、协作和交流等问题受到学者的广泛关注,推动了学习效能、协作学习等类团研究的进一步发展。

2004-2013年没有相关研究类团落在第四象限,这可能源于处于第三象限的一些潜在热点研究类团如电子学习环境研究、学习效能研究、电子学习系统研究等新兴类团内部研究还不够集中,与其他类团的联系较弱。随着研究的深入,这些潜在热点研究类团会向第四象限或者其他象限演化。

3 结论

本文采用共词分析、聚类分析、战略坐标分析对国际电子学习研究相关文献(1994-2003年、2004-2013年)的主题演化进行分析,得到以下结论:

一是基础性研究领域一直受到关注,如教学策略研究、电子学习工具与技术研究、电子学习应用研究、协作学习研究、电子学习评价研究等领域涉及到策略、工具、应用、评价等基础性研究,在1994-2003年、2004-2013年两个跨度较大的时间段受到学界的持续关注。

二是研究热点有所变化,不同阶段国际电子学习研究热点有所侧重,并演化出新的研究热点。协作学习研究、电子学习评价研究从边缘研究领域发展为核心研究领域,1994-2003年的核心研究领域电子医疗教育研究、边缘研究领域在线培训研究近10年来发展为成熟的研究领域,电子学习工具与技术研究从核心研究领域演变为边缘研究领域,教学策略研究从第四象限演化到第三象限,电子学习环境研究、学习效能研究、电子学习系统研究是近10年来演化出的类团,电子课件与课程研究近10年受到的关注减少。

三是两大研究方向的拓展,其一是技术范式导向的电子学习工具与技术开发研究与行为范式导向的协作学习、互动学习、教学策略、电子学习评价相关研究相互融合渗透;其二是综合利用计算机科学(机器学习、智能系统等)、管理学(知识管理、满意度理论等)、社会学(社会网络分析等)等多学科理论与方法进行跨学科研究方向的探索。具有强大交互协作能力并能满足个性化学习需求的网络学习环境相关研究、电子学习系统研究、认知层面的动机与满意度等学习效能研究等领域是未来值得关注的重点领域。

[1]宋国学.国外e-学习的研究综述[J].外国教育研究,2006,33(2):38-41.

[2]龙三平,张敏.在线学习理论研究的现状与趋势——基于SSCI数据库(1994-2013年)的科学计量分析[J].远程教育杂志,2014(3):64-70.

[3]王红艳,胡卫平.中国在线学习研究现状与启示[J].中国远程教育,2013(8):30-34.

[4]冯璐,冷伏海.共词分析方法理论进展[J].中国图书馆学报,2006(2):88-92.

[5]钟伟金,李佳,杨兴菊.共词分析法研究(三)——共词聚类分析法的原理与特点[J].情报杂志,2008(7):118-120.

[6]Stegmann J,Grohmann G.Hypothesis generation guided by co-word clustering[J].Scientometrics,2003,56(1):111-135.

[7]Oncu S,Cakir H.Research in online learning environments:Priorities and methodologies[J].Computers& Education,2011,57(1):1098-1108.

[8]Paechter M,Maier B.Online or face-to-face?Students’experiences and preferences in e-learning[J].The internet and higher education,2010,13(4):292-297.

[9]Mckenzie K.A comparison of the effectiveness of a game informed online learning activity and face to face teaching in increasing knowledge about managing aggression in health settings[J].Advances in health sciences education,2013,18(5):917-927.

[10]Li Y,Fu Z,Duan Y.Evaluating system quality of e-learning programs:A study based on factor analysis[J]. Sensor Letters,2013,11(6):1180-1184.

[11]Sabry K,Baldwin L.Web-based learning interaction and learning styles[J].British Journal of Educational Technology,2003,34(4):443-454.

[12]Maly K,Overstreet C M.A new paradigm for distance learning-interactive remote instruction[C]//IFIP 13th World Computer Congress,August 28-Semtemper 2,1994,Hamburg.Amsterdam:Elsevier,c1994: 682-689.

[13]Liao C W,Lin S.An analysis of the interactive behaviors of self-learning management in a web-based Moodle e-learning platform[J].African Journal of Business Management,2011,5(9):9191-9199.

[14]Alsabawy AY,Cater-Steel A,Soar J.IT infrastructure services as a requirement for e-learning system success[J]. Computers&Education,2013,69(11):431-451.

[15]Chang T Y,Chen Y T.Cooperative learning in e-learning:A peer assessment of student-centered using consistent fuzzy preference[J].Expert Systems with Applications,2009,36(4):8342-8349.

[16]GrandaJC,Nuño P,Suá rez FJ,et al.E-pSyLon:a synchronouse-learning platform for staff training in large corporations[J].Multimedia tools and applications,2013,66(3):431-463.

[17]Catteau C,Faulks D,Mishellany-Dutour A,et al. Using e-learning to train dentists in the development of standardized oral health promotion interventions for persons with disability[J].European Journal of Dental Education,2013,17(3):143-153.

[18]Aydogdu Y,Tanrikulu Z.Corporate e-learning success model development by using data mining methodologies [J].Egitim Ve Bilim-Educaiton and Science,2013,38(170):95-111.

[19]张晗,王晓瑜,崔雷.共词分析法与文献被引次数结合研究专题领域的发展态势[J].情报理论与实践,2007,30(3):378-380,426.

[20]Lin W S,Wang C H.Antecedences to continued intentions of adopting e-learning system in blended learning instruction:A contingency framework based on models of information system success and tasktechnology fit[J].Computers&Education,2012,58(1):88-99.

Analysis of the Theme Evolution of International E-Learning Research

LI Gan,XIE Huan,YUAN Qin-jian,SHU Xiao-yun

This paper visually analyzes the theme evolution of international e-leaning research on the basis of Web of Science,using co-word analysis,clustering analysis,strategic diagram.As is shown in the finding,from 1994 to 2013,researches on collaborative learning and e-learning evaluation develop from the periphery to the core,and researches on electronic medical education and online training gradually become matured;besides,potential hot themes are e-learning system,learning efficiency,e-learning environment;and future research may focus on the combination of technology and behavior orientation of e-learning.

e-learning;Web of Science;theme evolution;strategic diagram

格式 李干,谢欢,袁勤俭,等.国际电子学习研究主题演化分析[J].图书馆论坛,2015(2):68-75.

李干(1981-),女,南京大学信息管理学院博士研究生,衡阳师范学院讲师;谢欢(1988-),男,南京大学信息管理学院博士研究生;袁勤俭(1969-),男,博士,博士生导师,南京大学信息管理学院教授;舒小昀(1969-),男,博士,博士生导师,南京大学历史学系教授。

2014-09-06

*本文系国家社会科学基金“十二五”规划一般课题“基于知识图谱的国家重点学科成长实证研究”(项目编号:BIA130075)和江苏省高校哲学社会科学研究重点项目“江苏高校哲学社会科学‘走出去’现状与对策研究”(项目编号:2013ZDIXM025)研究成果之一