新型城镇化对产业发展影响的实证研究

——以安徽省为例

陶冰雪,朱道才

安徽财经大学经济学院,安徽蚌埠, 233030

新型城镇化对产业发展影响的实证研究

——以安徽省为例

陶冰雪,朱道才*

安徽财经大学经济学院,安徽蚌埠, 233030

在构建新型城镇化综合指标体系的基础上,引入控制变量,利用面板数据模型和灰色关联分析对新型城镇化与产业发展及结构的影响进行实证研究,将研究结果与“二元式”城镇化进行对比后发现:(1)新型城镇化对产业发展和产业结构升级具有更为平稳的正相关性;(2) “二元式”城镇化对产业发展的影响更显著,但是,随着新型城镇化水平的提升,其与产业发展和产业结构升级具有更为紧密的正相关性,在细化的产业结构上,逐渐缩小与“二元式”城镇化的差距;(3)金融业发展和资本流动加速正向推动产业发展,科学文化事业财政支出对产业发展的作用却截然不同。

新型城镇化;产业发展;产业结构

1 问题的提出

改革开放至今,中国经济的发展举世瞩目,创造了“增长奇迹”。金融危机后,国内外经济形势发生了深刻变化,外需萎缩、内需不足、经济增速放缓、环境约束趋紧、城市病日益凸显等现象层见叠出,中国亟待转变增长方式,寻求新的增长动力。诺贝尔经济学奖得主斯蒂格利茨认为中国的城镇化是21世纪推动世界经济发展的两大引擎之一,党的十八大报告更是将其上升为国家战略,指出新型城镇化是扩大内需的最大潜力,是中国经济持续增长的巨大引擎。新型城镇化成为新常态下中国经济平稳健康增长的新动力,是新一轮改革的重要战略抉择。相对于传统城镇化而言,新型城镇化被赋予重大使命,是新常态下促进经济增长、产业转型的重要着力点。

新型城镇化实现后,是否可以推动产业发展和引导产业结构趋于高级化,当前,大部分学者还是基于传统城镇化视角研究城镇化和产业发展,并由此形成两种代表性观点:

第一种观点认为,城镇化与产业结构之间具有长期的均衡关系,城镇化能够为产业发展提供广阔的空间载体,有力地推动产业发展和升级[1-2]。城镇化通过消化过剩产能,吸纳剩余劳动力转移,实现经济协调增长,顺势推动产业结构的转型升级[3]。世界城市化进程促进了产业分工和重组,加速了产业协同集聚,提高了生产技术水平和创新能力,最终推动产业发展和产业结构升级[4-5]。同时,Glaeser研究发现,城市化加快了人力资本积累、知识外溢和相互交往,为产业发展提供了技术创新的源泉[6]。

第二种观点认为,城镇化对产业发展和升级存在负面影响。Farhana通过对发展中国家的城镇化进程进行研究指出,由于其处于全球产业链的底端,当城市化率达到一定阶段后,易陷入“中等收入”陷阱,惯于以粗放型经济增长方式追求产业发展,因而不利于产业结构的优化转型[7]。

新型城镇化与传统城镇化显著不同,前者更加注重城镇化建设全方位的提升。国内相关研究认为,新型城镇化促进了人力资本等要素的空间集聚,加速了要素的流动性、集聚的外部经济性和研发创新的效率,为地区产业结构转型升级提供了优质要素和空间支撑[8-9];新型城镇化促进生产性服务业、高新技术产业和绿色产业发育,为产业升级奠定了基础,从而推动经济结构优化转型和可持续发展[10];蓝庆新、陈超凡通过构建回归模型,发现新型城镇化对产业结构升级具有强烈的空间冲击效应,能够显著提升产业发展层次[11]。

新型城镇化在内涵和发展模式上较传统城镇化存在很多差异,直接着眼于新型城镇化与产业发展关系的研究,对于中国新型城镇化战略的实施具有重要意义。然而,现有研究较多基于传统城镇化视角,以定性分析为主,少量的实证研究还是基于区域或省域范围,同时并没有指出新型城镇化相对于传统城镇化在推动产业发展上的优越性。鉴于此,本文试图通过市域角度,利用面板数据模型来考察新型城镇化对产业发展和产业结构升级的影响,并利用灰色关联分析将新型城镇化和二元式城镇化进行比较研究,以期为新型城镇化战略的实施提供借鉴。

2 新型城镇化指标体系构建

2.1 指标选择

在对新型城镇化内涵理解的基础上,遵循全面性、科学性和可操作性原则,借鉴现有的研究成果[12-13],从人口、经济、社会、空间、环境、生活方式、城乡一体化7个方面建立指标体系(表1)。

(1)人口城镇化。城镇化是农村人口向城镇集聚的过程。新型城镇化不仅是城镇人口规模的增加,还包括城镇人口密度的增长、城镇人口素质的不断提高、非农产业就业人员的不断增加。因此,用城镇人口比例、城镇人口密度来反映城镇化总体水平,用二三产业就业人员比例来反映非农人口就业,用大专以上教育程度人数来反映城镇人口素质。

表1 新型城镇化评价指标体系

(2)经济城镇化。经济发展水平是新型城镇化建设的重要目的。国内外大量研究表明,城镇化率的高低与人均GDP显著正相关。同时,产业发展是新型城镇化建设中推动经济转型的重要力量,从而选取人均GDP、二三产业占GDP比重来衡量经济发展水平。

(3)社会城镇化。新型城镇化旨在让更多的人广泛享有社会资源和公共服务。医疗水平、教育水平是社会资源的重要体现,也是“以人为本”的城镇化内涵的应有之义。生活质量提高是社会发展的最终目的,反映了城镇化推进的效果。

(4)空间城镇化。城镇化是伴随城镇用地面积不断拓展,城镇景观逐步改变,城镇用地性质逐渐转变的过程。因而,从城镇覆盖率、人均拥有城镇地域面积、人均拥有城镇道路三个方面选取指标进行衡量。

(5)环境城镇化。生态环境是居民生产生活的重要载体和基础条件,是城镇可持续发展的重要保障,新型城镇化必须考虑到环境资源的承载力。生活垃圾、固体废物是城镇环境问题的突出表现,而绿化面积、清扫保洁面积正是城镇环境保护的重要措施。

(6)生活方式城镇化。城镇化是伴随城镇文明扩散、渗透而引起的城市生活方式普及的过程,推动着城镇生活设施普及、城镇休闲娱乐增加和城镇居民消费方式转变。因此,从城镇生活设施普及、城镇休闲功能拓展、城镇居民消费观念转变三个方面选取指标衡量。

(7)城乡一体化。破除城乡二元结构,实现大中小城市、小城镇、农村社区互促共进、协调发展是推进新型城镇化战略的最终目的。基于此,用农村家庭人均纯收入、城乡人均可支配收入比反映城乡居民收支均衡情况,用运营线路长度反映城乡居民联系紧密度。

2.2 数据来源

数据主要来源于《安徽省统计年鉴》。由于2011年巢湖市行政区划调整,故将其2007-2010年数据剔除。

2.3 指标权重确定和新型城镇化综合发展指数测算

表2 2007-2013年安徽省各市新型城镇化综合指数

3 新型城镇化对产业发展影响的实证研究

安徽省各市在区位条件、资源禀赋等方面存在差异,在研究新型城镇化与产业发展关系时,若只考虑时间维度,则会忽略各市差异;若只考虑横截面模型,则无法动态反映产业发展的变化趋势。为了全面地反映新型城镇化对产业发展的影响,本文采用面板数据模型对安徽省2007-2013年各市的新型城镇化率(CZ)与产业发展(CP)作实证分析。

3.1 变量选取

新型城镇化率用之前测算的综合指数F表示,产业发展用二三产业占GDP比重衡量。在分析过程中,为了减少变量遗漏误差,更全面稳健地反映新型城镇化对产业发展的影响,本文纳入以下控制变量。

(1)科学文化事业财政支出(sci)。科学技术是推动产业发展的内在动力,文化产业与传媒业的发展会加速科技的传播、普及和应用,不断提升产业发展的信息化和专业化。因此,本文采用张宗益研究使用的指标[14],用科学技术支出和文化体育与传媒支出之和表示科学文化事业财政支出。

(2)金融业发展(fin)。现代金融业是产业发展的重要支撑,为新兴产业的发育成长注入资金支持,有效促进第三产业的发展。同时,金融市场能够高质有效地整合资源,提供市场信息,加快技术创新,促进企业重组,推动产业发展和产业结构优化升级。本文采用金融业生产总值来衡量金融业的发展。

(3)资本流动(cb)。资本流动是产业规模扩大和产业发展的重要动力,不仅仅包括实物资本的流动,往往还包含大量先进技术的流动,特别是大量先进设备和技术的流动会促进科技进步和提升产业发展效率。因此,资本流动的规模与地区产业发展和经济增长关系密切,本文采用进出口总额衡量资本流动。

3.2 构建实证模型

在选取面板数据模型的基础上,通过Hausman检验,确定本文适用固定效应模型。为了消除变量的异方差性和便于变量间弹性分析,对变量进行对数处理,同时,结合模型的拟合优度和所反映的经济意义,最终建立的模型形式为:

lncp=αit+β1lnczit+β2lnfinit+β3sciit

+β4lncbit+μit

其中,i表示城市,t表示时间,μit为随机扰动项。本文运用Stata11对模型进行估计,估计结果见表3。

表3 模型估计结果

从表3可以看出,各变量均能通过10%的显著性检验,模型回归效果较好。lncz系数为正,表明随着新型城镇化率的提高,产业发展水平越高。其他控制变量同样对产业发展产生冲击。金融业发展(fin)、资本流动(cb)对产业发展具有较明显的正向作用,能推动产业价值链提升。金融业发展是产业发展的重要支撑,是现代服务业、互联网产业和房地产业等新兴产业资金供给来源,特别是对中小企业的信贷支持和资金供给;资本流动加速了实物资本和知识技术资本流动,增强了企业资金流动速率,利于企业改进生产技术和提高创新能力,促进产业发展和结构优化升级。此外,科学文化财政支出对产业发展具有负向作用,主要是因为通过科学文化财政支出来推动产业发展,促进产业结构升级是一个长期的、缓慢的过程。还有各市财政支出中,科学文化财政支出所占比重较少,削弱了对产业发展的推动效应,同时,皖江城市带承接产业转移的产业多为低端制造业,技术含量低,创新能力较差,不利于产业发展和优化升级。

由上述面板模型结果可以看出,新型城镇化率的提高对产业发展具有促进作用。然而,并不清楚新型城镇化相对于“二元式”城镇化能否对产业发展产生更大影响以及对产业结构内部变化的影响是否趋同。基于此,本文在上述分析基础上,将产业结构细化为第一产业产值、第二产业产值、第三产业产值和衡量产业整体发展情况的产业结构升级水平。根据配第—克拉克提出的定律,产业结构升级表现为第一产业向二三产业演进。因此,本文借鉴李逢春的研究方法测度产业结构升级水平[15],构建如式(1)所示的升级系数S,S越接近1,表明产业结构层次越低,越接近3,表明产业结构层次越高。在研究方法上,拟用灰色关联来分析新型城镇化对产业发展和产业结构的影响,该方法的核心思想是依据序列曲线的相似程度来判断变量间联系的密切程度,曲线形状越相似,关联度越大。

(1)

yi表示第i产业产值占总产值的比重。

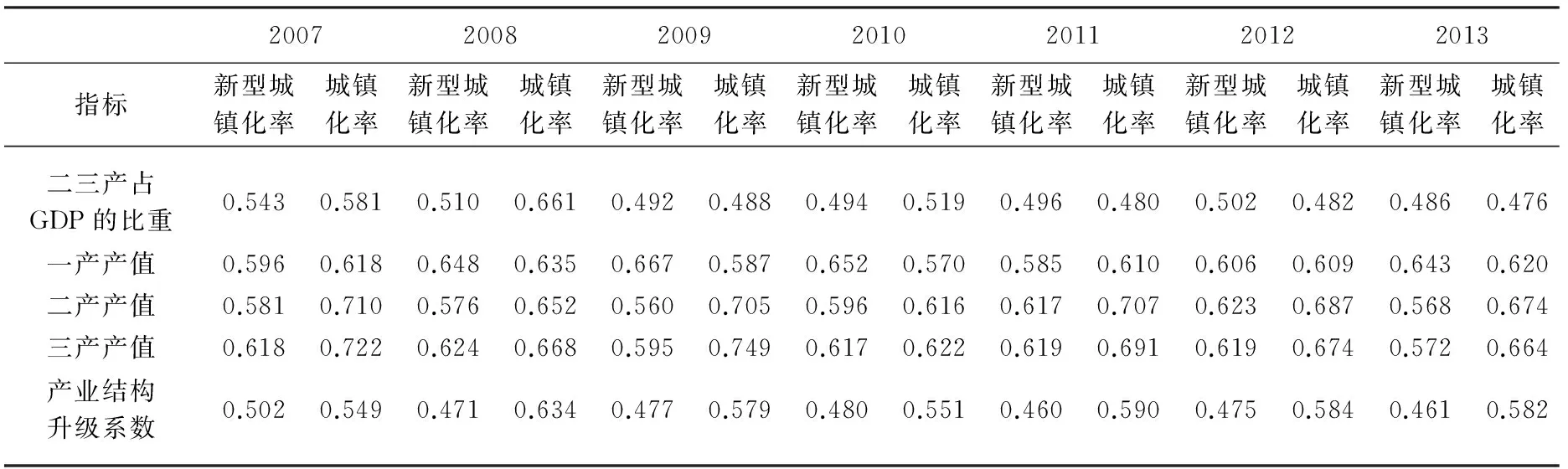

通过灰色关联分析,计算得到安徽省2007-2013年新型城镇化率与产业发展和产业结构的关联度,结果如表4。

表4 安徽省新型城镇化率与产业发展关联度

从表4可以看出:相对于“二元式”城镇化,新型城镇化并没有对产业发展和产业结构升级起到显著的作用,其关联度总体上低于城镇化率对产业发展和产业结构的关联度。两者对一产的影响基本一致,主要是新型城镇化衡量指标对农业发展约束较小,在两种模式下,一产产值没有出现较大的变化。其次,新型城镇化率与产业发展和产业结构的关联度在2009-2012年基本上都呈现出上升状态,反映出新型城镇化在金融危机下能有效克服外部环境的冲击,推动产业发展。然而,2013年新型城镇化和“二元式”城镇化对产业发展的影响均出现一定幅度的下降,但两者对一产的影响却呈上升态势。原因主要是2013年中国经济增长处于三期叠加阶段和安徽省在此形势下提出经济增长需提质增效,从而产业增长速度下降;同时,安徽省作为农业大省,积极推动现代农业发展,使得农业基础地位凸显。对于二、三产业,新型城镇化的关联度整体上低于城镇化的关联度,这与新型城镇化强调优化产业结构,提升产业发展质量,注重生态环境承载力密切相关。因此,新型城镇化对二、三产业相对较强的约束使得产业结构的升级水平低于传统城镇化的升级水平。

但是,从表2可以清楚地看到,2007-2013年除了合肥之外其余各市的新型城镇化率都比较低,整体上低于官方公布的城镇化率。那么新型城镇化推进力度是否是影响新型城镇化对产业发展和产业结构提升的桎梏呢?通过合肥市新型城镇化率可以看出,2007-2010年新型城镇化率不断上升,2011年新型城镇化率和城镇化率都出现下降的情况,2012年之后,二者又开始上升。由于灰色关联分析方法要求样本容量至少4个,因此,通过对合肥市2007-2010年新型城镇化率与产业发展各指标作灰色关联分析发现,新型城镇化率与二、三产业占GDP的比重、一产产值、二产产值、三产产值、产业结构升级水平之间的关联度分别为0.144、0.149、0.141、0.141、0.165,城镇化率与上述各指标的关联度依次为0.135、0.153、0.143、0.144、0.156,两者在三次产业产值上的关联度基本一致,在二三产业占GDP的比重和产业结构升级水平上,新型城镇化要高于“二元式”城镇化的关联度。由此可以看出,随着新型城镇化率的不断提升,新型城镇化对产业发展和产业结构优化的影响在不断提高。

将新型城镇化与“二元式”城镇化对产业发展和产业结构的影响进行比较,发现两者之间存在差异。由于安徽省16市新型城镇化率整体低于城镇化率,虽然其对产业发展具有正向作用,但是对产业发展和产业结构的影响程度却弱于城镇化,并未完全释放对产业发展的推动作用。通过对唯一一个新型城镇化高于城镇化水平的城市——合肥市2007-2010年的数据进行测算发现,随着新型城镇化水平的提高,产业发展和产业结构优化程度的提升逐渐优于二元式城镇化,这与作为省会城市和经济中心的合肥在推进新型城镇化战略上具有资源、人口的蓄积优势密不可分。

4 结论和启示

本文以安徽省16市2007-2013年数据为基础构建新型城镇化综合指标体系,从新型城镇化视角和官方采用的“二元式”城镇化角度,对产业发展所造成的影响进行测算和对比。研究发现,新型城镇化和“二元式”城镇化对产业发展和产业结构的影响具有差异性。在总量上,新型城镇化与产业发展具有正相关性,新型城镇化率越高,产业发展越快。在产业结构上,“二元式”城镇化对第一产业、第二产业、第三产业具有更显著的影响。但是,通过对唯一一个新型城镇化水平高于城镇化水平的城市(合肥)在2007-2010年新型城镇化率不断上升的阶段进行测算发现,新型城镇化发展与产业发展和产业结构调整水平具有更为紧密的正相关性,在细化的产业结构上,逐渐缩小了与“二元式”城镇化的差距。同时,新型城镇化较城镇化而言,对产业发展和产业结构调整的影响更为平稳。

综上所述,安徽省各市应不断推进新型城镇化进程,充分发挥新型城镇化在促产业、调结构上的作用。首先,各市要科学理解“城镇化”内涵,树立经济、社会和环境协调发展的新型城镇化理念,从经济、社会、环境、文化各个方面科学制定考核机制,不再仅仅依靠粗放型的GDP作为衡量经济发展的标准。其次,各市应该清楚认识到新型城镇化对产业发展的作用,科学合理编制城镇发展规划,不断完善基础设施网络和软硬件建设,充分利用自身优势,加速推进新型城镇化。皖北各市以铁路交通和淮河水系为依托,加快现代农业发展,加速中心城市和县城发展;皖南山区和皖西大别山区以环境优先,推进特色小城镇建设和旅游业发展,加强和周边城市的互动发展;合肥、芜湖、马鞍山、铜陵四市在现有资源、区位优势的基础上,不断整合资源,合理布局城镇体系和产业结构,推进产城融合。同时,依托合肥经济圈和芜马都市圈两个增长极,积极对接长三角,参与长三角分工合作,带动其他城市发展。最后,各市应大胆探索城乡和谐发展新途径,促进城乡二元结构逐步弱化,因地制宜探索出一条适合自身的城镇化发展道路。此外,还要积极发挥金融支撑、资本流动对产业发展的积极作用,不断提高科学文化财政支出的比重,鼓励和支持一切技术创新因素充分流动,变科技掣肘为发展动力,推动产业发展和结构升级。

[1]杨文举.中国城镇化与产业结构关系的实证分析[J].经济经纬,2007(1):78-81

[2]王秋红,李梦杰.中国城镇化对产业结构升级影响实证研究[J]. 商业经济研究,2015(4):49-50[3]刘志彪.以城市化推动产业转型升级:兼论“土地财政”在转型时期的历史作用[J].学术月刊,2010(10):65-70

[4]Michaels G,Rauch F,Redding S J.Urbanization and structural transformation[J].The Quarterly Journal of Economics,2012,127(2):535-586

[5]Krugman,Paul and Elizondo.Trade Policy and the Third World Metropolis[J].Journal of Development Economics,1996

[6]Glaeser E L.Learning in Cities[J].Journal of Urban Economics,1999,46(2):254-277

[7]Farhana K M,Rahman S A,Rahman M.Factors of migration in urban Bangladesh:An empirical study of poor migrants in Rajshahi city[J].Bandladesh e-Journal of Sociology,2012,9(1):63-86

[8]吴福象,沈浩平.新型城镇化、创新要素空间集聚与城市群产业发展[J].中南财经政法大学学报,2013(4):36-42+159

[9]吴福象,沈浩平.新型城镇化、基础设施空间溢出与地区产业结构升级:基于长三角城市群16个核心城市的实证分析[J]. 财经科学,2013(7):89-98

[10]魏后凯,张燕.全面推进中国城镇化绿色转型的思路与举措[J].经济纵横,2011(9):15-19

[11]蓝庆新,陈超凡.新型城镇化推动产业结构升级了吗:基于中国省级面板数据的空间计量研究[J]. 财经研究,2013(12):57-71

[12]赵永平,徐盈之. 新型城镇化发展水平综合测度与驱动机制研究:基于中国省际2000-2011年的经验分析[J]. 中国地质大学学报:社会科学版,2014(1):116-124

[14]张宗益,伍焓熙.新型城镇化对产业结构升级的影响效应分析[J].工业技术经济,2015(5):101-109

[15]李逢春.对外直接投资的母国产业升级效应:来自中国省际面板的实证研究[J].国际贸易问题,2012(6):124-134

(责任编辑:周博)

10.3969/j.issn.1673-2006.2015.11.002

2015-07-25

陶冰雪(1993-),女,安徽合肥人,在读研究生,主要研究方向:区域经济理论与实践。

F291.1

A

1673-2006(2015)11-0008-06

*通讯作者:朱道才(1966-),安徽和县人,博士,教授,主要研究方向:区域经济理论与实践。

——以济南市平阴县为例