浙江省耕地数量变化的因素分解分析

吴厚纯,王成军,2,费喜敏,2

(1.浙江农林大学 经济管理学院,浙江 临安 311300;2.浙江农林大学 浙江省农民发展研究中心,浙江临安311300)

浙江省耕地数量变化的因素分解分析

吴厚纯1,王成军1,2,费喜敏1,2

(1.浙江农林大学 经济管理学院,浙江 临安 311300;2.浙江农林大学 浙江省农民发展研究中心,浙江临安311300)

为了分析在经济发展过程中耕地变化的原因,寻找耕地流失的根源,从而寻求有效的减缓耕地流失的途径,基于对数平均权重的迪氏分解(Logarithmic Mean Divisia Index,LMDI)方法,利用1995-2013年浙江省的社会经济数据和土地利用数据,构建相应分析因素模型,对土地利用结构,土地利用强度,人均国内生产总值(GDP)和人口等指标因素进行分析。结果表明:截至2013年浙江省土地利用结构和土地利用强度因素的累积效应为负值,人均国内生产总值和人口因素的累积效应为正值。从逐年效应来看,土地利用强度是耕地减少的最大因素,人均国内生产总值对耕地减少具有较强的抑制作用,进而提出制定严格土地政策,合理改善浙江省经济发展方式,提高土地资源利用效率,在科学的土地利用规划指导下推进城市化的可行选择,为浙江省耕地变化工作提供政策启示。图1表3参15

农业经济学;耕地变化;LMDI分解法;浙江省;因素分解

进入20世纪90年代以来,土地利用/覆被变化受到越来越多的关注,成为全球变化研究的核心领域之一[1]。 耕地作为最基本的自然资源,保持一定数量的耕地是人类赖以生存的基本条件[2]。中国作为世界人口大国,充足的耕地资源不仅是本国人民的生存保障,对整个人类的生存也具有举足轻重的意义。然而,中国自改革开放以来,耕地变化的总体趋势表现为面积不断减少。当前中国人均耕地面积约为世界平均水平的1/3,人地矛盾十分突出[3],因此,曾经引发了 “谁来养活中国”的世界性争论 。中国耕地流失问题,尤其是耕地变化的驱动力研究已经引起了国内学者的广泛关注。已有的研究结果表明:影响耕地面积发生变化的主要驱动因素有4个方面:①经济发展因素,主要包含在早期的一些研究中,主要结论是随着社会经济的发展和社会技术进步,人类开发利用土地能力增强,耕地面积会显著增长,20世纪五六十年代,中国耕地增加被认为是较好的证据[1,4]。②人口因素,其中主要表现为人口的增加对耕地面积的变化影响[5-9]。③土地利用结构因素,主要观点认为:经济社会可利用的土地总量是既定的,耕地面积的多少往往取决于土地利用决策者对土地在农业和非农业中的分配比例。如果地方政府为了发展非农经济,进行大规模的耕地占用,耕地往往会快速减少[10-12]。④生产方式即土地利用强度,主要结论是:如果社会生产中采用土地集约利用的生产方式,土地利用强度提高,耕地流失的速度往往会降低[13-14]。浙江省是中国经济发展水平较高,人口密度较大,经济社会发展水平较高的典型地区。然而,浙江省耕地资源紧缺,2011年全省耕地面积仅为159.73万hm2,人均占有耕地仅为0.035 26 hm2,不到全国平均水平的40%,且已低于联合国粮农组织(FAO)所规定的人均耕地0.053 hm2的警戒线,人地矛盾十分尖锐。近年来,随着浙江省工业化、城市化水平的不断加快,其耕地流失速度也在加快。根据第2次土地调查结果显示,浙江省2009年末耕地面积比1996年第1次调查净减少13.87万hm2,人均耕地从1996年第1次调查时的0.048 hm2下降到0.037 hm2,约相当于全国人均耕地面积的1/3。深入分析浙江省近年来耕地变化的驱动因素,对于其他地区经济发展过程中的耕地保护,显然具有典型的现实意义。因此,本研究以浙江省近年来耕地变化为研究对象,采用对数平均权重的迪氏分解(Logarithmic Mean Divisia Index,LMDI)方法,通过构建浙江省耕地变化因素分解模型,将浙江省近年来的耕地变化分解为经济发展、土地利用结构、土地利用强度和人口4个方面因素的影响,深入分析浙江省近年来耕地变化的原因,从而为各地区制定有效的耕地保护政策提供理论参考。

1 研究方法和数据来源

1.1 研究方法

根据前文分析的结果,确立浙江省工业化城市化加速耕地变化的驱动因素,并利用对数平均权重分析法,对浙江省工业化城市化加速期耕地变化进行驱动因素分解。具体分解模型表述如下:

式(1)中:C为耕地总量,T为已用地面积,G为实际国内生产总值,P为人口数量。对恒等式中的各项比率分别进行如下定义:S=C/T,为耕地面积占已用地面积的比例,表示土地利用结构因素;I=T/G为单位国内生产总值使用的土地面积,表示土地利用强度因素;M=G/P为人均国内生产总值,表示经济发展程度因素;P为人口数量,表示人口因素。

对(1)式进行变换,得:

根据式(2),耕地在第t期和第t-1期变化的各个因素贡献度可以做如下加法分解:

式(3)中:△Ctot表示当期相对于上期耕地变化总量,△CS代表土地利用结构因素的贡献度,△CI代表土地利用强度因素贡献度,△CM代表经济发展程度因素贡献度,△CP代表人口因素贡献度,而△CRSD为分解余量,代表未能被这几个因素分解的部分。基于上式,各因素贡献度可以使用Ang等[15]提出的基于对数平均权重Divisia方法进行计算。具体计算公示如下:

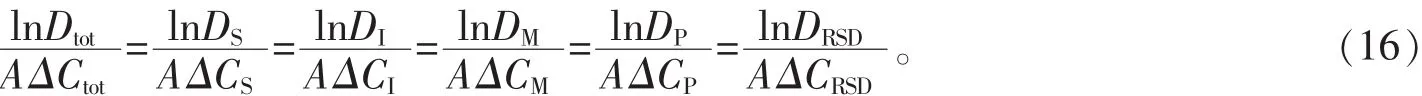

如果采用相对变化率研究耕地变化程度,式(1)可以采用如下乘法分解方式:

式(9)中:Ctot表示当期相对于上期耕地总变化率,DS代表土地利用结构贡献率,DI表示土地利用强度贡献率,DM代表经济发展程度贡献率,DP代表人口因素贡献率,根据对数平均权重Divisia方法,DS,DI, DM,DP可以取值如下:

此时,式(9)可以改写为:

其中:DRSD为分解余项,对式(14)取对数可得:

即有:DS=exp(A△CS);DI=exp(A△CI);DM=exp(A△CM);DP=exp(A△CP);DRSD=exp(A△CRSD),通过上式得到各因素的相对贡献率。上述得到的是耕地变化各因素的逐年效应,如果将t-1换成基准年度即基期,或者对各年度以前的逐年效应累加则可以测度各因素历年的累积效应。

1.2 数据来源

本研究采用的是1995-2013年浙江省时间序列数据。浙江省土地利用结构因素、土地利用强度因素、经济发展程度因素、人口因素等由浙江省耕地总量、利用土地面积、实际国民生产总值(以2000年为基期,采用国内生产总值折算指数进行平减)、人口数量等原始指标折算而来。本研究中使用的原始指标来源于1995-2014年《浙江省统计年鉴》《中国统计年鉴》分地区部分及浙江省统计公报。本研究使用的基础数据见表1(为节省篇幅,表中数据采用隔年报告的方式)。

2 耕地变化影响因素分析

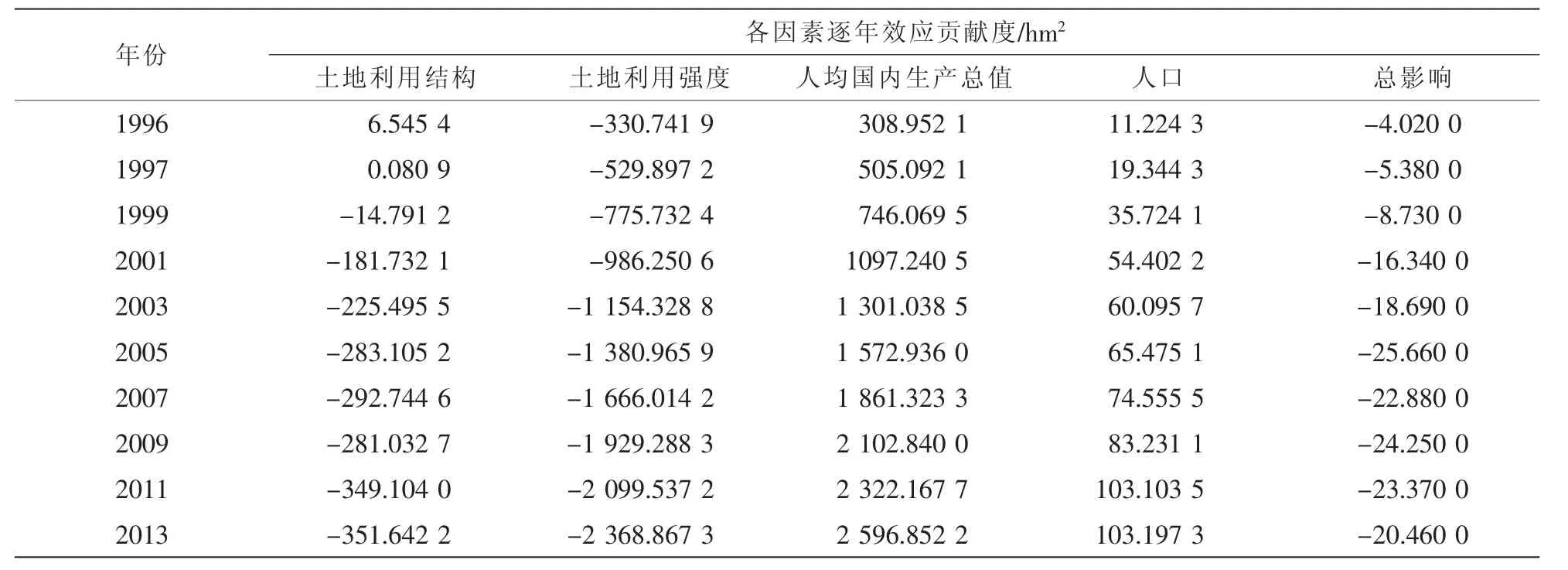

运用上述模型及数据,以1995年为基期,运用上述LMDI模型对浙江省1995-2013年耕地变化进行因素分解,得到土地利用结构因素、土地利用强度因素、人均国内生产总值因素、人口因素的累积效应和逐年效应分别见表2和表3。由于篇幅限制,仅报告加法分解结果。由表3可知:以1995年为基期,2013年浙江省耕地变化土地利用结构和土地利用强度的累积效应贡献度为负值,人均国内生产总值和人口的累积效贡献度应为正值。这表明:按照累积效应贡献度,土地利用结构和土地利用强度的变动对耕地面积变化具有一定的负影响,说明浙江省土地保护措施上需要进一步改进,土地粗放型投入的生产方式上没有得到根本改观;人均国内生产总值和人口这2项因素对耕地面积变化具有正影响,说明浙江省经济社会技术进步和人口增长有利于阻止耕地流失。从贡献率来看,人均国内生产总值的贡献率最大,对耕地面积的增加有161.5%的拉动作用,人口因素对耕地面积的增加有6.4%的拉到作用;土地利用结构和土地利用强度则对耕地面积减少有21.9%和147.4%的贡献率,说明浙江省经济技术进步是近年来阻止耕地流失的最大动力,而粗放型的生产方式是耕地流失的最大驱动力。从逐年效应来看,土地利用强度逐年效应贡献度为负值,且贡献率绝对值在各因素效应中也最大,进一步表明土地利用粗放的生产方式是浙江省耕地减少的主要驱动因素。而土地利用结构效应贡献度在近些年一直为负值,但数值很小,土地利用结构效应贡献率也很小,表明土地利用结构在耕地减少过程中具有较小的拉动作用。

表1 1995-2013年浙江省耕地面积、可利用土地面积、生产总值、总人数Table1 Arable land,available land area, the total value of production, the total number of Zhejiang from 1995 to 2013

表2 浙江省1996-2013年耕地变化各因素逐年效应贡献度Table2 Effects of changes in arable land each year contribution of each factor in Zhejiang Province from 1996 to 2013

表3 浙江省1996-2013年耕地变化各因素累积效应贡献度Table3 Cumulative effect of changes in various factors of farmland contribution in Zhejiang Province from 1996 to 2013

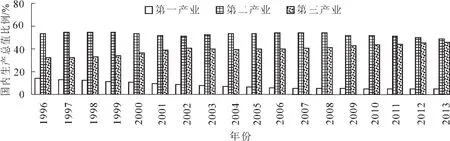

2.1 土地利用结构与耕地变化趋势分析

1995年以来,浙江省耕地面积总量逐年下降,且2000-2007年是浙江省耕地数量减少的高峰阶段。土地利用结构是指耕地与利用的土地面积比例,主要说明土地分配政策对耕地变化的作用。在本研究中其为负值,说明浙江省为了推动经济发展,2007年前在土地使用政策上向非农产业倾斜,造成了大量耕地向非农产业的转移。另外,从产业结构与生产要素结构的匹配上看,也显示了近年来浙江省土地使用的非农情节。如图1所示:浙江省第三产业比例基本稳定,而第二产业国内生产总值比例逐年上升,第一产业比例逐年下降。根据统计数据,1980-2000年浙江省产业结构和就业结构发生重大变化。第二产业增加值从84亿元扩大到3 183亿元,增长率居全国前列。工业增加值占国内生产总值的比例上升到47.8%,比值高出全国平均水平3.5个百分点;农业增加值占国内生产总值的比例从36.0%骤降至11.0%,比全国平均降幅高出11.0个百分点。然而,从贡献上看,土地结构对浙江省的耕地流失贡献度并不高,说明浙江省土地分配政策不是耕地大量减少的主要原因。从表2和表3中可以看出,土地利用强度是导致浙江省耕地大量减少主要原因。这说明粗放的发展方式是土地减少的主要原因,其中主要可能是城市摊煎饼式的外延发展,以及城市化过程中的开发区热、房地产热等原因导致的。

图1 浙江省1996-2013年产业结构Figure 1 Industrial structure of Zhejiang from 1996 to 2013

2.2 土地利用强度与耕地变化趋势分析

从表1和表2中可知:不论是逐年贡献度还是累计贡献度,土地利用强度均是导致浙江省耕地大量减少的主要原因。这说明土地投入粗放型生产方式,是造成近年来浙江省耕地流失的罪魁祸首。这主要是因为,随着浙江省经济社会的发展,近年来浙江省进入工业化城市化快速发展时期,根据工业化城市化发展的规律,工业化城市化发展的中前期,主要是以粗放型的经济增长方式为主,表现为 “工业开发区热,工业化以厂房增加等外延式发展为主,城市房地产业热,城市化以摊煎饼式的空间扩张为主”。1999年浙江省城市建成区面积仅为868.5 km2,到了2007年城市建成面积已达到2 315.6 km2,增加了166%,城市建成区面积的迅速增加导致了浙江省耕地面积总量的不断下降。此外,自20世纪90年代以来,浙江省工业区数量大幅度的增加,这也是导致浙江省耕地面积总量呈现下降的趋势的原因之一。

2.3 人均国内生产总值与耕地变化的趋势分析

人均国内生产总值的增长与技术进步和社会劳动生产率提高密切相关,说明浙江省近年来的技术进步和社会劳动效率提高,劳动效率的提高会带来生产要素利用效率的提高,土地的利用效率自然也会提高,从而抑制浙江省耕地的流失。技术进步改善了农民对土地开发利用的能力,使未被利用的荒地、草地、洼地和低矮平坦的山地可以被利用起来,增加了农业的耕地面积。根据统计资料,自20世纪末以来,浙江省新开发的耕地又有较大增长。另外,劳动生产率的提高可以提高耕地的产出效率,增加农民对耕地的珍惜程度,经济的发展又给与了农民保持耕地的能力。在上述各种因素的综合作用下,经济发展对阻止耕地的流失产生了强有力的支撑。从上述表中可以看出,人均国内生产总值增长的贡献度在各因素中相对较高,表明经济的快速发展对浙江省耕地面积的变动具有积极的意义。

2.4 人口与耕地变化的趋势分析

一方面,由于人口增加,特别是农村人口的大量增加,需要解决新增人口吃饭的问题。短时间内在农业技术没有出现大的革新情况下,增加耕地面积或者阻止耕地流失,成为保证农村新增人口吃饭问题的主要措施之一。从表2和表3可知:人口因素的累积效应贡献度和逐年效应贡献度为正值,因此,人口因素在一定程度上对阻止浙江省的耕地流失起到积极的作用。另一方面,浙江省几年来的人口增长与城市化水平的提高同步进行。因为,随着人口的增长,农村剩余劳动力不断增长,为了解决农村生存的压力,农村剩余劳动力加快向城市转移,加快了城市化进程。城市化发展本身也会带来用地的集约化,阻止耕地的流失。如果农村人口转移到城市而闲置的农村宅基地等得到及时整理和复垦,耕地面积会增加。据学者们研究[3]:实现1个农村人口转变为城市人口,就可以节约耕地0.004 7 hm2。近年来新型城市化的快速发展提高了浙江省城市土地利用效率,是阻止浙江省耕地流失较为有效的措施。

3 结论与政策建议

本研究运用LMDI因素分解方法将浙江省耕地变化分解为土地利用结构、土地利用强度、人均国内生产总值、人口等4个方面,并以1995年为基期,运用统计数据对浙江省1996-2013年的耕地变化进行分解。结果表明:截至2013年,浙江省土地利用结构和土地利用强度累积效应为负值,人均国内生产总值和人口的累积效应为正值,粗放型的土地利用方式是浙江省近年来耕地流失最主要的驱动力,而经济发展和技术进步是阻止浙江省耕地快速流失的主要动力。基于上述研究结论,提出以下政策建议。

3.1 制定严格的耕地保护政策

政府在制定政策和法规时应该意识到重视农业产业的重要性,加强土地用途管理,建立和完善耕地保护、节约集约用地的责任考核制度,严格限制农用地转为建设用地,控制各类建设用地规模。耕地保有量、基本农田(含标准农田)保护面积、城乡建设用地规模、节约集约用地等土地利用总体规划主要控制指标执行情况纳入各级政府责任目标考核内容。使耕地保护政策和法规在 “制定”和 “实施”上都能得到很好的改善,以扭转浙江省耕地流失的状况。

3.2 改变浙江省经济发展方式

以土地等资源过度消耗为特征的粗放型的经济增长方式是不可持续的。近年来,浙江省在经济快速增长的同时,也不可避免地带来土地资源紧缺等诸多问题。为了改善要素资源供给,需要转变经济增长方式。在农业生产方面,加强农业基础设施建设,发展高效生态农业,加快农业现代化发展步伐,增强农业吸引力。在工业方面,调整产业结构,加快转型升级,坚持走新型工业化道路。在服务业方面,积极创造有利于节约集约服务业发展的政策和体制环境。也就是说,浙江省未来经济发展应该做到 “优农业、强工业、兴三产”,推动经济增长方式由粗放型向集约型转变,以此减少浙江省耕地面积的流失。

3.3 提高土地资源利用效率

实行集约、节约用地,努力提高土地资源利用效率,是有效阻止浙江省耕地流失的有效措施。为此,需要严格控制建设用地总量, 突出用地重点,特别是严格控制新增建设用地总量。另外,政府对于土地出让收入不能单独用于城市建设,还要增加支持 “三农”力度,加大对社会主义新农村建设的投入,提高农村土地经营效率,加大农地修复保养力度。确保浙江省耕地面积不减少、耕地质量不下降、耕地生产不减产,城市土地集约节约利用,提高土地资源的综合利用效率。

3.4 科学推进新型城市化

城市化和耕地保护是一种相互依存、相互制约的关系,在推动农村人口向城市转移时,应该科学合理编制和实施城市土地利用总体规划与城市发展总体规划,做好城市用地和城市发展的衔接和协调,同时,要及时做好进城农民的宅基地复垦工作,正确处理城市化进程与保护耕地关系,对耕地保有量、基本农田面积和年度内耕地占补平衡这3个主要指标实现动态的平衡,强化各地耕地保护的责任意识。

[1] 李秀彬.全球环境变化研究的核心领域:土地利用/土地覆被变化国际研究动向[J].地理学报,1996,51(6): 553-557.

LI Xiubin.Core areas of global environmental change research:land use/land cover changes in the international research trends[J].Acta Geogr Sin,1996,51(6):553-557.

[2] 邵晓梅,杨勤业,张洪业.山东省耕地变化趋势及驱动力研究[J].地理研究,2001,20(3):298-308.

SHAO Xiaomei,YANG Qinye,ZHANG Hongye.A study on trend and driving forces of cultivated land use change in Shandong Province[J].Geogr Res,2001,20(3):298-308.

[3] 贾绍凤,张豪禧,孟向京.我国耕地变化趋势与对策再探讨[J].地理科学进展,1997,16(1):24-30.

JIA Shaofeng,ZHANG Haoxi,MENG Xiangjing.Forecast and countermeasures of the change of the cultivated area of China[J].Progr Geogr,1997,16(1):24-30.

[4] 赵文武.世界主要国家耕地动态变化及其影响因素[J].生态学报,2012,32(20):6452-6462.

ZHAO Wenwu.Arable land change dynamics and their driving forces for the major countries of the world[J].Acta Ecol Sin,2012,32(20):6452-6462.

[5] 吴冬梅,陈会广,牟燕.耕地数量变化驱动力分析[J].资源与产业,2007,9(2):47-50.

WU Dongmei,CHEN Huiguang,MOU Yan.Analysis of driving force of cultivated land change[J].Resour&Ind,2007,9(2):47-50.

[6] 朱莉芬,黄季焜.城镇化对耕地影响的研究[J].经济研究,2007,2(1):137-145.

ZHU Lifen,HUANG Jikun.Urbanization and cultivated land changes in China[J].Econ Res,2007,2(1):137-145.

[7] 刘茂国,曾永年,马正龙,等.湘西北喀斯特山区土地利用变化及驱动力研究:以张家界市永定区为例[J].国土与自然资源研究,2012,32(5):25-27.

LIU Maoguo,ZENG Yongnian,MA Zhenglong,et al.Land use changes and driving forces in karst mountain areases of northwestern Hunan:a case study of Zhangjiajie[J].Territ Nat Resour Study,2012,32(5):25-27.

[8] 陈菁,谢晓玲.海峡西岸快速城市化中土地利用变化的影响因素[J].经济地理,2010,30(11):1885-1889.

CHEN Jing,XIE Xiaoling.The influencing factors on the land use change of west side of the Taiwan Straits with rapid urbdnization[J].Econ Geogr,2010,30(11):1885-1889.

[9] 修丽娜,刘湘南.天津市土地利用变化及其影响因素分析[J].贵州农业科学,2011,39(3):131-134.

XIU Lina,LIU Xiangnan.Analysis on land utilization variation and influencing factors in Tianjin[J].Guizhou Agric Sci,2011,39(3):131-134.

[10] 丁菡.浙江省近10年耕地变化及直接影响因素分析:基于土地详查、 变更调查及更新调查成果[J].中国农学通报,2011,27(8):385-388.

DING Han.Arable land change and direct aflected factors from 1996 to 2006 in Zhejiang Province:based on land survey results[J].Chin Agric Sci Bull,2011,27(8):385-388.

[11] 祝明霞.九江市耕地变化及驱动力分析[J].贵州农业科学,2013,41(3):153-155.

ZHU Mingxia.Aanlysis on cultivated land change and driving forces in Jiujiang City[J].Guizhou Aric Sci,2013,41(3):153-155.

[12] 刘旭华,王劲峰,刘明亮,等.中国耕地变化驱动力分区研究[J].中国科学D辑:地球科学,2005,35(11): 1087-1095.

LIU Xuhua,WANG Jinfeng,LIU Mingliang,et al.Spatial heterogeneity of the driving forces of cropland changes in China[J].Sci China Earth Sci,2005,35(11):1087-1095.

[13] 刘纪远,张增祥.21世纪初中国土地利用变化的空间格局与驱动力分析[J].地理学报,2009,64(12):1411-1419.

LIU Jiyuan,ZHANG Zengxiang.Spatial patterns and driving forces land use change in China in the early 21st century[J].Acta Geogr Sci,2009,64(12):1411-1419.

[14] 徐秀英,任腾腾,陈高杰,等.林地流转对农户林地投入的影响分析[J].浙江农林大学学报,2013,30(4): 463-469.

XU Xiuying,REN Tengteng,CHEN Gaojie,et al.Impactsof forestland on households’inputs in forestland[J].J Zhejiang A&F Univ,2013,30(4):463-469.

[15] ANG B W.The LMDI approach to decomposition analysis:a practical guide[J].Energy Pol,2005,33(1):867-871.

Factor decomposition study of farmland change in Zhejiang Province

WU Houchun1,WANG Chengjun1,2,FEI Ximin1,2

(1.School of Economics and Management,Zhejiang A&F University,Lin’an 311300,Zhejiang,China;2.Center for Zhejiang Farmers’Development,Zhejiang A&F University,Lin’an 311300,Zhejiang,China)

In order to identify the causes of changing situation of farmland and the cause of land shortage in the process of economic development,and find effective solutions to the loss of farmland,the research used Logarithmic Mean Divisia Index (LMDI)method to analyze the socio-economic data and land use data of Zhejiang Province between 1995 and 2013.A factor analysis model was built to analyze the index factors including the land use structure,the land use intensity,per capita GDP and population.The results indicated that,by the end of 2013,the cumulative effect of the land use structure and the land use intensity was negative;the cumulative effect of per capita GDP and population factors was positive.Judging by the yearly effect,land use intensity was the biggest factor of reducing farmland;the per capita GDP had strong inhibitory effect on farmland reduction.The paper put forward rigid land policy to reasonably improve the pattern of economic development and the utilization efficiency of land resources in Zhejiang Province,and provide feasible urbanization plans and policy implications for farmland change in Zhejiang Province.[Ch,1 fig.3 tab.15 ref.]

agricultural economics;farmland change;LMDI decomposition method;Zhejiang Province;factor decomposition

F301.2;S7-05

A

2095-0756(2015)06-0933-07

浙 江 农 林 大 学 学 报,2015,32(6):933-939

Journal of Zhejiang A&F University

10.11833/j.issn.2095-0756.2015.06.017

2015-01-27;

2015-03-14

国家自然科学基金青年基金资助项目(41201125,41401642);教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(14JJD790045);教育部人文社会科学青年基金项目(11YJC790172);浙江省自然科学基金资助项目(Y6110284);浙江省中青年学科带头人学术攀登项目(pd2013244);浙江农林大学人才启动基金项目(2014FR029)

吴厚纯,从事农村资源与环境管理研究。E-mal:1010639282@qq.com。通信作者:王成军,副教授,博士,从事土地经济研究。E-mail:cjwang_77@126.com