基于《卤代烃》教学的高端备课对教师专业成长的影响

连思烁

“高端备课”是北京师范大学化学教育研究所于2008年创建并实践的一种基于专家支持与同伴合作的校本和区域教研模式。作为2012学年广州市高二化学教研中心组的成员,我有幸承担了全市教研公开课的任务。在广州市教研室专家和学校高二化学中心组的多位老师的帮助下,笔者亲历了公开课的准备到课堂实施的整个过程。这是一次令人难忘的“高端备课”活动。

此次高端备课活动主要分为以下几个阶段:

1. 参与执教的教师确定课题《卤代烃》,初拟教学方案。

2. 执教教师查阅相关的资料,并相互交流教学方案,面对面进行交流研讨,形成一些共识,并重拟教学方案。

3. 借助市教研员、教研中心组等名师力量对教学设计进行提升,特别是对本课题学科特色、学科核心观念、学科核心思想方法、学科教育价值等多角度进行提升。

4. 深度观摩试讲,对教学细节进行深度打磨。

5. 正式上课,并对学生进行前测和后测。

6. 课后研讨和反思

教师专业成长是指教师作为专业人员,在教学理念、专业知识、专业能力等方面不断完善的过程。基于《卤代烃》全市公开课的高端备课活动,确实对我自身专业提升起到非常重要的推动作用。

一、通过高端备课,促进教师教学理念的提升

在新课程改革背景下,作为高中化学教师,我们在教给学生化学基础知识与基本技能的同时,还应该培养学生化学学科的基本思想。《卤代烃》这节课,到底可以给学生带来什么样的学科方法和学科思想呢?这个问题是我们几个执教老师首先要思考的问题。

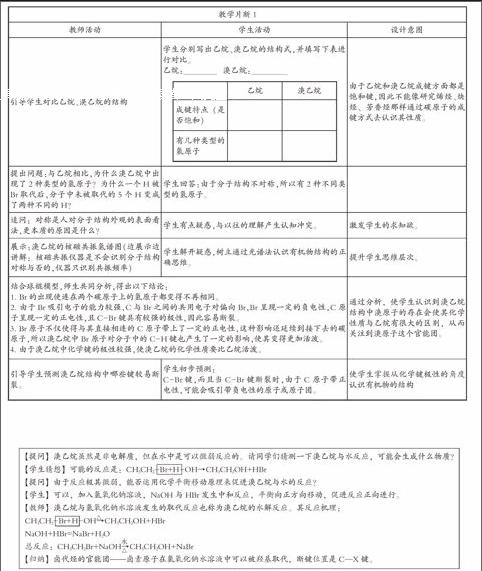

在初步进行教学设计的前期,笔者认为必修模块的学习限于具体有机物个例的性质和应用,而在选修模块中更多的是从如何研究一类有机物的角度去探究物质的性质和应用,需要更多地从不同类别有机物的结构区别去认识其性质和应用的区别。因此在教学中渗透“结构决定性质”的学科思想非常重要。但“结构决定性质”只是一个总体的学科思想,在课堂教学中渗透什么具体思想、如何渗透还是一个需要斟酌的问题。后期,在与教研员和中心组各位名师共同备课研讨的时候,大家形成一个共识:“结构决定性质”不是挂在嘴边的一句口号,而应该是具体的学科思维方式。那么《卤代烃》这节课应该渗透什么学科思维,突破点在哪里呢?经过一番讨论,大家认为突破点应该在乙烷、溴乙烷的结构比较中让学生体会一种新的认识有机物结构的思维方法。于是,我们设计了以下教学片断。(见下页教学片断1)

通过上述教学环节的设计,让学生体会卤素原子取代H表面上没有改变有机物分子中原子的连接方式,但是实质上影响了有机物分子中键的性质。有机物结构与性质的认识有所深化,有机物结构的认识不再只是原子如何连接的层次,还有键的极性的层次。在这里教师可以让学生反思与学习烯烃、炔烃以及芳香烃的思维差异,对“结构决定性质”的理解深化了一个层次。同时,在这样的教学过程中给学生埋下了学科思维的种子,渗透了学科方法和学科思想,为学生后面学习烃的含氧衍生物等有机化合物打下基础。

二、通过高端备课,促进教师专业知识的拓展和深化

《卤代烃》的教学重难点是溴乙烷取代反应和消去反应的反应原理。突破教学重难点的关键就是如何让学生理解其反应原理。在自行设计初步教学方案的时候,笔者想当然地从化学平衡原理的角度,对溴乙烷的取代反应的原理设计了如下环节:

本以为这样的教学设计符合客观反应事实、合乎学生认知规律,而且以前很多参考资料都是这么讲的。但在集体备课的时候,有老师提出质疑:NaOH只是起到促进化学平衡移动的作用吗?客观反应原理是不是这样的?在教研员的提示下,我们几个负责公开课执教的老师马上分头去查看各种资料包括高校有机化学教材。我们发现高校有机化学课本中明确说明卤代烃在NaOH水溶液中的反应是亲核反应,OH—是参与取代反应的,所以NaOH应该是卤代烃取代反应的直接参与者。这样的结果,笔者真的没有想到。原来我们以前教学过程中积累的部分教学经验也许是不全面的,甚至是不正确的。我们要更新我们的思维,不能在原有的知识基础上不思进取。而且,我们更要尊重客观事实,把正确的原理授予学生,不能把有失偏颇的观点传递给学生。于是,我们马上对教学设计进行了修改(见教学片断2)。

经过此番对教学细节的雕琢,让我更明白:学无止境对一名承担着授业解惑责任的高中教师是多么地重要。哪怕是我们平常教学中的某个微小错误也有可能给学生的学习带来负面的影响。因此我们要不断地拓展和补充化学专业知识,才能把正确的学科观点传递给学生。

三、通过高端备课,促进教师对教材有更深入的理解

教材是教师进行教学的最重要的指导工具,但有的时候我们对教材的理解可能仅仅停留在教学内容的编排这个层次。其实,用好教材并非是教条地按照教材中内容的组织形式来进行教学,用好教材的深层次含义应该是参透教材的主旨,根据教学需要灵活地对教学内容进行组织和设计。人教版中《卤代烃》的编写比较贴近学生的实际情况,重视结构的分析,在实验探究引领下认识卤代烃的性质。而鲁教版的编写则比较重视基本理论对性质学习、有机物研究的指导作用,基本思路是从结构分析入手,预测性质,再实验探究。对于有化学学科发展意向的学生来说,从结构角度去学习有机化学,无疑更为有利。但是我们也不能忽略一个事实,作为小综合的理科学生来说,完全基于结构对卤代烃的消去反应进行分析还是存在较大的难度。这就要求我们根据学生情况对教学内容进行合理的重组。

于是,我们综合了人教版和鲁教版教材编排的优点,决定对取代反应和消去反应的教学采用不同的教学思路。在溴乙烷取代反应的教学环节中,基本教学思路是:结构分析→性质预测→实验验证,从而突破对溴乙烷取代反应原理的认识。而对于溴乙烷的消去反应,由于此反应类型是第一次接触,直接让学生通过结构分析其反应原理难度很大。因此,我们采取的教学思路是:实验事实→判断反应历程→理解性质。

四、通过高端备课,促进教师自我反思和评价的形成

经过几周时间的备课、试讲、研讨、磨课,一节市公开课才基本成型。虽然经过详细地打磨,教学设计也相对成熟,但公开课上完,自己还是觉得有很多地方值得反思。

在课堂实施过程中出现了这么一段小插曲:在进行溴乙烷取代反应的教学中,通过实验验证了预测的性质后,教师让学生根据实验现象和结论书写出化学方程式。原来的课堂预设是大多数学生通过前面的预测和验证活动写出化学方程式应该不存在太大的障碍,于是我随机让一名学生上黑板书写。结果出乎预料的是这名学生居然写出了溴乙烷发生消去反应的化学方程式。看到这种情况,我马上对他的错误进行了纠正。在我的提示下,这名学生很快进行了修改,课堂也得以正常推进。但下课后,我对发生的这个小插曲仍耿耿于怀。我很不理解为什么学生经过前面的教学环节,在书写方程式过程中还会出错。教研员的一句话点醒了我,他说“出现这个问题说明这名学生没有真正进入教师设定的教学情境中”。的确如此,如果学生真正进入教学情境,经过断键位置分析、实验现象分析应该不可能把取代反应写成消去反应。于是,我有点后悔了。不是后悔出现这个小插曲,而是后悔对这段小插曲的处理方式。如果当时把这名学生的错误暴露得更充分点,可以有更有效的课堂生成。利用这名学生的错误,教师可以让学生回顾实验现象是否有气体生成。如果没有,那就说明反应产物不可能有乙烯气体,也就不可能写出消去反应的方程式。通过这个反面教材,也可以让学生知道书写陌生方程式时要进入反应的情境。在高考中,反应的情境是以信息描述的形式出现,这就需要学生提高获取信息、分析信息的能力。这个小插曲充分说明一堂成功、有效的课既离不开课堂预设,也不能没有课堂生成。

公开课前后,我们还对学生举行了问卷式的前测和后测,主要统计结果如下表所示。

前测和后测的统计结果表明学生上了这节课后,对“结构决定性质”的理解的深广度得到了提升。通过性质预测和验证的教学活动,学生能更好地掌握反应原理。在理解反应原理的基础上,清楚断键、成键的位置,对学生书写化学方程式起到了很大的帮助。