国家身份与教化传统:云南芒市傣族地区乡村教师的历史考察①

沈洪成

国家身份与教化传统:云南芒市傣族地区乡村教师的历史考察①

沈洪成

[摘要]文章以云南芒市傣族地区为例,从国家与地方关系的角度,描述不同时期乡村教师与乡村社会的关系,阐释乡村教师身上的文化冲突。传统教师扎根于乡土社会,在地方上承担教化功能。现代学校教育使教师获得国家身份,进而被纳入国家体制中。乡村教师与乡土社会的关系表现为从乡土化教师、候鸟式教师向逃离型教师的转变。乡村教师逐渐脱离乡土社会,其国家身份上的单向度,使其难以有效编制国家与地方之间的关系。

[关键词]“国家—地方”关系;国家身份;教化传统;乡村教师

①论文写作与修改过程中,钱民辉教授、赵旭东教授、潘峰博士提出了宝贵意见,在此致谢。

20世纪以来,一场声势浩大的运动改变了中国乡村社会的面貌,这就是教育下乡。现代教育不断向乡村和少数民族地区下放,将主流意识形态、价值观念和知识体系传递到地方,哪怕是最为偏远的边疆少数民族地区。然而,国家统一的教育体制、教育目标、价值导向、课程知识、教学方法等,需要面对多样化的地方社会文化状况,由此产生种种差异、矛盾、冲突之处。在这一过程中,乡村教师既是教育下乡的承担者,不遗余力地将现代知识灌输到儿童身上,又经受着由此产生的冲突和矛盾,可能产生强烈的失败与挫折感。由此看来,城市与乡村、汉族与少数民族、现代与传统、国家与地方之间的差异,使乡村教师处于矛盾的位置上。因而,对乡村教师处境的研究,是透视教育与乡土社会关系的重要切入点。本文以云南芒市傣族地区的乡村教师为例,力图回答以下问题:作为外来文化承载者的乡村教师,他们与地方文化的关系是怎样的?这一关系经历了什么样的变迁?乡村教师又经历了什么样的文化冲突?

本文将在国家与地方关系的框架中探究乡村教师的处境。在现代社会,教育具有鲜明的国家导向。为避免社会分裂为相互冲突的小片段,教育承担着社会整合的重要功能[1]240-241,而这正是国家干预教育的基础和出发点。民族国家教育体系的主要动力,是推广占统治地位的文化,灌输普遍性的国家意识形态,铸造新兴的政治和文化统一体[2]37-38。与此同时,不同地区和群体对教育的接纳程度差异很大,这就要考虑地方的社会文化状况。乡村教师介于国家与地方之间,他们具有国家身份,不断传递着来自官方的知识,又要应对不同社会文化背景中学生的具体状况。由于现代教育与乡村社会之间的文化冲突,最后都汇聚到乡村教师身上,国家与地方关系的框架,对理解乡村和民族地区教育面临的症结问题具有重要意义。但是,这一视角并未引起社会学与教育学的充分注意。社会学对国家政权建设的关注,一般不去处理教育领域的主题。但是,国家通过教育改造乡土社会,是最系统、最持久、最无形的努力。教育学对乡村教育的关注,倾向于将教育作为技术问题处理,而不是在宏观社会背景下进行研究。然而,教育社会学远不是那种运用型的末流学科,也不仅仅是有益于教学的科学,而是构成了关于权力和合法性问题的普通人类学基础[3]8。

自教育下乡以来,乡村教师面向国家还是地方,一直是争论的焦点问题。首先,在国家主义的视角中,教育的一切均属国家,凡不在国家主管之下及不合于国家主义的教育,应当一律收归国家办理[4]591。由此,教师身份由国家赋予,承担着传递国家统一的知识体系、价值观念、意识形态的任务。其次,在地方主义的视角中,教育应当面向乡村社会的实际需求。由此,乡村教师要有农夫的身手,科学的大脑,改造社会的精神[5]225。这一争论涉及乡村教育到底向何处去的问题。另外,一些研究关注教育下乡过程中面临的实际问题。费孝通对文字下乡的论述开启了审视教育难以下乡这一问题的新视角,产生深远影响[6]12-23。王铭铭考察了现代教育空间在乡村确立过程中与民间社会力量的互动[7];李书磊认为学校是村落中的国家[8]7;曹诗弟进一步提出,教育显示了国家与农村社会关系的变化[9]10;熊春文则用“文字上移”描述教育与乡村关系的新变化[11]。这些研究都注重从教育与乡土社会的关系中审视乡村教育问题。刘铁芳则从文化角度探究超越城市取向的乡村教育的可能性[10]14。国家与地方关系的视野,就是将乡村教师置于文化差异与冲突的焦点上进行考量。廖泰初、李建东还从这一视角出发,专门讨论了乡村教师问题[12]67-74,[13]。张济州则从历史视角考察了不同时期教师与乡村的关系[14]7。但是,当前对乡村教师的关注,缺少在一个具体的地方对乡村教师处境的深入探究。

本文以云南芒市傣族教育为个案进行讨论。这里偏居西南一隅、临近缅甸。傣族聚村而居,信仰南传佛教,几乎每个村落都有一座奘房。传统上傣族有着较为系统的奘房教育,儿童在奘房学习语言文字、赕佛等,和尚即为教师。20世纪初现代学校教育进入傣族生活地区,外来教师随之下乡。笔者于2009年12月,2010年4~5月,2011年4~7月共展开了为期6个月的田野调查,调查主要在1所傣族中学展开,兼及其他中、小学,对教师的访谈是整体研究的一部分。通过对教师的访谈、课堂观察、与教师一起家访等方式收集资料。同时,笔者还在档案馆收集到地方教育史、志资料,有助于在研究中将历史文献与一手资料结合起来。

一、传统社会乡村教师的教化传统

乡土社会中,教育与乡村生活是无中介的[15]。乡村习俗、礼仪、节日等都承担着教育功能,儿童则在濡化中成为社会一员。这一过程既非强制,也非同意,而是教化过程[6]65。教化之所以发生,源于乡土社会的特质。在费孝通看来,乡土社会是“生于斯,长于斯”的社会,文化很少发生变化,一代代传递过程中就发生了教化[6]66。乡土社会自身也在教化中进行着再生产,维持着世代更迭过程。具体而言,教化是由年长者对年幼一代实施的。而在乡土社会中,仕绅阶层在教化过程中承担着关键角色。传统中国,皇权止于县,皇权与绅权的分化,既维持了王朝的统一性,也使乡土社会处于相对自主运作的状态。在此背景下,乡村仕绅成为地方利益的代表,与皇权保持一定距离[16]52。由此,绅权也成为非正式的权力形式,以仕绅阶层为代表的长老维持了教化传统。

教化虽然满足了乡土社会再生产的需要,但仍有建立正规教育机构的需要。其原因在于,国家一直把科举制度作为社会流动的首要管道[17]51,乡学也就具有了社会流动的功能。不过,即使实现社会流动为官者,仍有告老还乡的传统,进而成为乡村中的仕绅阶层,承担起倡导文教等功能。乡土社会是科举制度的基础,反过来科举制度也是维系乡土社会秩序“士”阶层再生产的根本制度[18]16。因而,乡民经乡学实现流动,最后又返回乡村,完成一个循环,从而建立起国家与地方沟通的管道。乡学的教学内容、形式、教育权威、人才流向都不脱离乡土社会的实际情况。乡学并非国家建制,而是乡村自主举办的事业,乡学的设置、经费、教师、管理等都不与国家发生直接关系。到了宋、元、明、清时期,乡学已经比较普遍。其形式有富户举办、几家合办、家族举办、仕绅举办等,全凭当地实际情况。

乡学中的塾师们,与长老一样,拥有乡土社会的教化权力。年长者对年幼的人握有这种权力,年幼者对年长者也要持恭敬、顺从的态度[6]67。乡学毕竟是正式教育机构,它又与一般长老统治不同,不提供生产技能,而是以传授儒学经典为基础,注重读书识字、礼仪道德的教化。不可否认,教育过程伴随着体罚、死记硬背等形式,成为现代教育诟病传统乡学的重要理由,但乡学与乡村长老们施行同样的教化过程,二者在这些方面反而是默契的。加之乡学所提供的社会流动管道,使其能够扎根于乡村,不断推广开来。

对傣族地区乡村教师的分析,不仅要参照传统乡学与现代教育的对照,还可以参考傣族寺庙教育与现代教育的框架。传统傣族社会有两个重要权力来源:一是土司维系的世俗统治,二是奘房的宗教权力。傣族坝子受土司统治,土司是中央任命的世袭首领,掌握世俗权力。土司为加强与中央王朝的联系而举办私塾,就学者仅限于土司上层子弟。元代佛教经缅甸传入傣族地区,逐渐形成奘房遍村落的格局,傣族由此形成较为系统的奘房教育传统。奘房招收嘎备(没有受戒的小和尚),传授傣文、经典、赕佛、本草医药、剪纸绘画、星卜算命、婚丧嫁娶礼仪诸事[19]55。传统上送子女进入寺庙学习是极为光荣的事情,还要举行相应的仪式。还俗后,在寺庙中习得的文字、教义、礼仪等也适合村落生活的需要。因而,寺庙教育也承担着重要的教化功能。寺庙教育并没有显著地承担起社会流动功能,但却增加了傣族的识字率。以1953年潞西县*芒市曾名潞西县,其名称多次更迭。那目寨为例,识傣文者占总人口的11%,主要来源包括佛爷还俗、家庭长辈培养、奘房中佛爷培养等[20]278-280。和尚、还俗的和尚及通过奘房学习精通傣文者,在村落中承担起傣文教师、缮写经书、主持宗教仪式等角色。

无论是乡土社会的塾师,还是奘房教育中的和尚,都承担着传统的教化功能。它们的共同特征是:不需要政府的财政投入,政府干预较小,民间人士自主设立,满足乡村实际需求等。传统教师在教化过程中享有权威。

二、教育下乡与乡村教师身份的国家建构

清末科举制废除,西式教育开始向乡村推进,学校与村落的关系发生了根本变化。学校通过确立具有鲜明组织和训诫规则的空间,促使社会化中的主体分离于传统社会的地方性知识体系之外,与现代社会的“抽象体系”整体结合[7]。作为现代学校教育的承担者,国家力图通过教育改造乡村社会。由此,学校教育与地方文化开始产生持续的碰撞、冲突与融合过程。从制度设置上来说,学校是国家整体官僚架构中的一个环节,其资格、经费、人员、组织架构、运作方式都来自国家安排;从教育内容上来看,学校传递着外部世界的知识体系和价值观念,扎根于地方的知识与文化被排除在外;从教育目标上来看,学校力图培养适合外部世界需要的人才,回归村落生活往往被标定为学校教育的失败者。因而,学校教育成为乡村中的一块“飞地”,与地方社会和文化产生根本断裂。

在教育下乡过程中,教师身份的转变是最核心的环节之一。传统上乡村教师的再生产过程被终止,教师身份开始由国家建构,进而被纳入统一规制的体系中。在现代教育纳入地方的初始时期,最能够展现这一过程是如何运作的。

(一)教师资格由国家认定

教育下乡过程中,各地教育改革最首要的任务,是把办教育的事权集中在各级教育行政部门[21]967。20世纪初,芒市存在多种办学形式,包括村落中奘房兴办的寺庙教育、土司为上层子弟兴办的私塾、传教士兴办的新式学校等。传统上的办学形式为民间自办,办学主体多样化。在教育下乡过程中,传统奘房教育逐渐废止,其他主体所办学校逐渐被改造为新式学校。虽然国家主导了学校的兴办,但并没有充足经费保障学校教育的运转,部分教育经费又要从民间筹措,因而,教育兴办权力的上移与从民间抽取经费同时进行。自科举制废除以来,乡村办学主体由私向公转变,减弱了民间办学和就学的积极性[22]。随着办学主体的上移,教师身份必须经过资格认定,接受统一管理。过去的乡村教师,要么被排除出教师队伍之外,要么经过培训改造为适合学校教育的教师。本地文化人必须掌握汉语,才能进入教师队伍。

(二)教师获得公家人身份

教师承担着公职,是乡村中拥有公家人身份的群体。而在村民眼中,教师也属于国家工作人员行列。在教育下乡的初期,教师与干部之间的边界更模糊一些,常常承担村干部的任务。访谈中一位已退休的教师回忆了他1960年代前后到芒市乡下任教的经历:

我跟着工作队从芒市下来。那时候也不是光教书,生产队的事情也要做,他(村干部)不会分配,只有我们会算。下来的干部,供销社、工作队、老师,都是一个整体了。村公所有一个支部,中心工作来了以后都要配合。工作队主要是开会,宣传政策,布置工作。我们晚上要负责扫盲,主要是教傣文、算盘,当时就是要会计,没有会计就没有办法计工分。公分半年了要汇总呢,有些(村民)用黄豆,放在竹筒里摆起来,老鼠吃了以后,弄不清,就打架了吗。这些不解决,生产队、合作社没有办法弄。(2011年6月12日,对Z中学退休教师LZY的访谈。)

由此可以看出,教师与村干部之间存在一定关联,他们相互熟悉,都承担着改造地方社会的职责,只不过一是行政任务,一是教育任务。直至今日,遇到人口普查、宣传等活动时,仍然将一些工作分配给教师完成。笔者在Z镇调查时,学校领导就在村里担任副村长一职。

(三)教师以外地汉族为主

教育下乡初期,能够胜任教师工作的主要是外来汉族,本地教师所占比例很小。傣族地区乡村教师最早的来源主要有以下几种:一是留用旧制学校教师;二是内地援边教师;三是本地招收和培养的教师[19]222-223。1953年,连续从内地调派一大批干部和教师(大理师范、保山师范、昆明师范等学校毕业生)到边疆从事教育工作;为解决民族教师紧缺问题,从各民族干部中,选派民族干部送“民干校”或各师范学校读书,通过短期培训后赴各学校任教[23]4。同时,当地教育部门也会安排上山下乡的知青做老师。主要原因在于,傣族村落掌握汉语者较少,掌握者多为土司上层。由此可见,现代教育的导向、传递的知识以及教师的资格认定等,使得本地人被排除在教师队伍之外,教育的话语权完全由现代学校教育权威掌控。

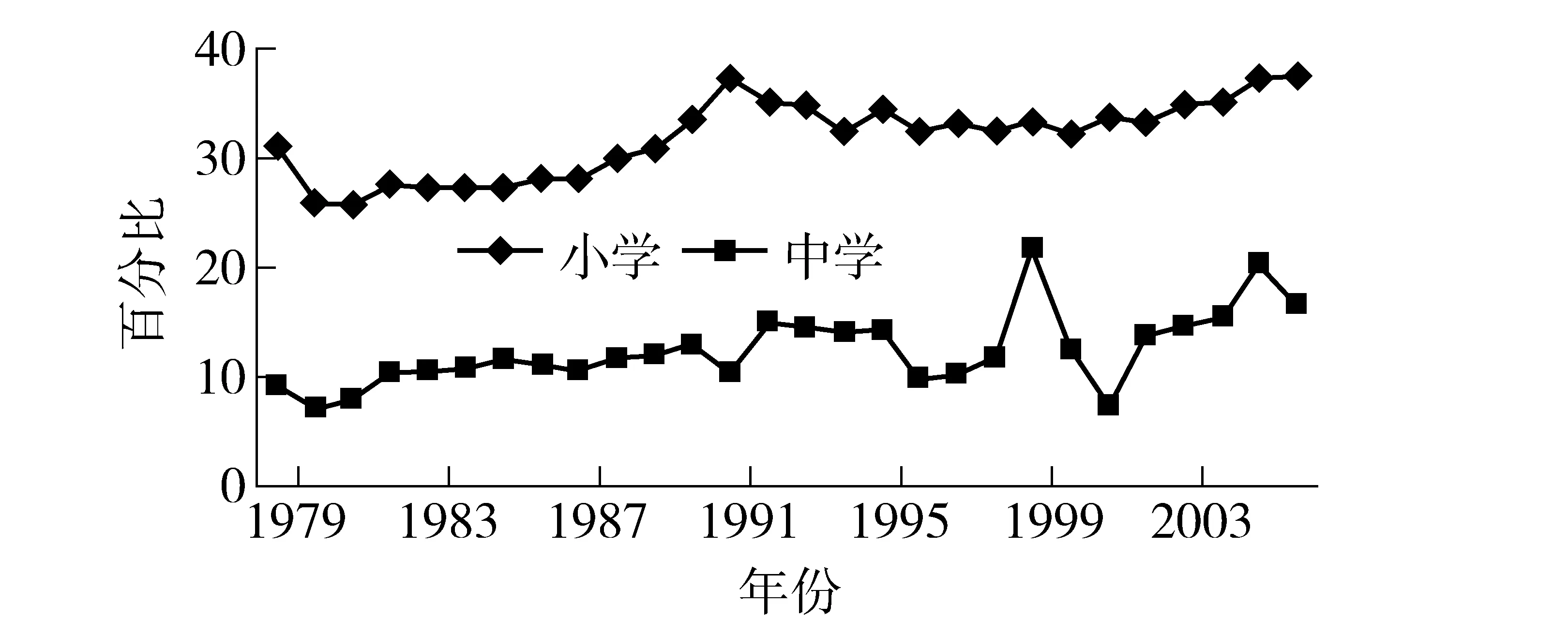

图1 德宏州傣族中、小学民族教师所占比例

随着教育下乡的推进,接受现代学校教育的本地人逐渐补充进来,本地教师和本民族教师所占比例逐渐增大。以芒市所在的德宏州为例,1978年到1986年,小学中民族教师所占比例一直维持在25%到30%之间,1987年上升到30%以上,1990年甚至达到37.2%,但随后有所下降,维持在35%以下,直到2002年才突破35%。1978年到1990年,初中民族教师所占比例一直维持在10%左右,直到1991年才达到15%,以后却有所下降,1998年又上升到21.7%,之后,民族教师所占比例基本徘徊在15%左右。小学民族教师所占比例一直大大高于中学。

(四)教师的教育活动按国家统一模式展开

在教育国家化的背景下,学制、教材、教学内容、教学方式、考核方式等都按国家统一规定展开。经过师范和大学教育的教师已经熟悉这套规则,即使是少数民族教师也是如此,而民办教师也要在教育机关组织的培训中掌握这套规则。在教育下乡初期,由于学校条件有限,师资缺乏等原因,教学时间、教学方式等还无法完全统一起来。但随着教育条件的改善,教育模式的统一性就会显著增强,教师自主发挥的余地也会降低。

(五)教师身份的政治改造

树立典范,进而对所有教师进行再教育,将教师不断纳入标准化的轨道,是教师国家身份建构的重要内容。笔者在德宏州教育局查阅教育档案时,发现一份教师撰写的先进典型汇报材料,名为“一位傣族女教师办学的故事”,其叙事逻辑为:遭受土司和地主压迫的贫困出生;在党的培育下接受教育走出乡村;承担光荣任务到偏远、贫困地区办学校;遭遇学生不愿意读书的尴尬;想尽办法与村民和学生沟通,进而建立起良好的关系*资料来自来自德宏州档案馆,《一个傣族女教师办学的故事——记潞西县小学教师韩自芹同志》,1963年7月5日。。树立典型意味着建立一种话语,承担光荣任务的教师,必须克服教育下乡中的各种困境。不仅如此,1949年以后,历次政治运动都不断对这一群体进行改造。在阶级斗争话语下,教育高度政治化的结果,导致很多教师受到冲击[24]。树立典型与对教师的批判并存,二者都通过政治话语的建构,将乡村教师不断卷入国家意志之中。

三、教师与乡村社会关系的转变

随着教育下乡的推进,教师身份由国家建构,教师与乡村社会的关系发生了根本的变化。但在不同时期,这一关系还是呈现出很大差异。笔者通过在Z中学的调查,将这所学校的教师划分为三种类型:乡土化教师、候鸟式教师与逃离型教师,不同类型教师与乡村的关系有很大差异,其家庭环境、教育背景与生活经历又在这些教师身上塑造起不同的行动方式和价值观念。

(一)乡土化教师

Z中学成立于20世纪60年代,笔者访谈到两位已退休教师,他们是学校最早的教师,堪称乡土化教师的典型。他们都出生于20世纪30年代末,来自邻近芒市的保山地区的汉族家庭,接受了中师或专科教育,从小在乡村中长大,50年代末60年代初参加工作。这一阶段正是国家在乡村大力创办学校的时期,力图达到“村村有小学、乡乡有中学”的目标。这一时期傣族地区能说汉语的人较少,教师到这一地区办学,必须与乡民接触,也必须用傣语才能与学生交流。通过“学生教老师傣语,老师教学生汉语”,他们都较为熟练地掌握了傣语。而当时的政治导向也倡导“教育与生产劳动相结合”,学校教育相应地要符合合作社的生产劳动需要。这种教学经历在教师身上塑造起一种习性,尽管学校主要传递的仍是外部世界的知识,但他们却能够熟悉乡村生活,也能以贴近乡村儿童的形式展开教学,而在退休以后也一直待在乡下生活。下面以YHY老师为例,较为完整地呈现这一类型教师的经历:

自Z中学开办,YHY老师就在这里任教,直到退休。在他身上,浓缩着乡土化教师的典型特征:成长于乡村,经过努力摆脱农门,以乡村教师为职业,在学校教书却熟知村寨,可以顺畅地用傣语交流,退休后仍然亲近泥土,在学校后面承包了三亩土地耕种。YHY老师1939年出生于保山一个毗邻德宏、以汉人为主的坝子。母亲没有读过书,清朝时还裹过脚,但对教育却异常重视,一心要将儿子供养成器。1958年中学毕业后进入保山师范学院,1961年毕业,当时整个芒市的教师都处于匮乏状态,学校将他分到这里工作。到了芒市后,他先被安排到县政府打杂半个月,随后就被分配到勐嘎的一所山区小学教书。山上条件差,人生地不熟,加之在坝区长大,后又在城里读书,直到半年后才习惯下来。四年以后,正值德宏州推广三台山耕读学校的经验,要在各乡镇普遍设立这一类型的学校。领导找到YHY老师,希望他到合心厂办出一个样板来。当时他心里想,要到山上工作十年,把学校办好。在此工作一段时间,领导询问YHY老师愿不愿到Z镇工作。他心想,那里是鱼米之乡,当然愿意。1967年3月15日,牲口驮着他的行李来到了Z镇。当时的耕读学校,用竹子搭建的草房,稻草铺地,条件仍然艰苦,不过这里田地宽广,YHY老师带领学生一边养猪养牛,一边开垦荒地,生活条件比山上改善很多。耕读学校的教学,都是比较实用的内容,主要是认汉字,教记账,打算盘,方便合作社分配活动的需要。耕读学校也没有教材,都是老师自己编的,如汉字“锄头”、“犁”、“镰刀”、“斧头”等。同时,为了与学生更好地沟通,YHY老师开始跟着学生学习傣文,直到能够熟练运用。1969年中学成立,州民族中学的两位老师下来,负责在耕读学校的基础上兴办一所中学,YHY老师也就在中学留用。1995年YHY老师退休。由于不是本地人,无法在附近安家,而常年在外工作,也不可能回老家居住了。幸好学校有住房可以长期租住。(2011年4月24日,5月3日,6月10日,对Z中学退休教师YHY的访谈)

乡土化教师虽不是本地人,却能熟悉村寨状况,愿意在乡村中生活,并能以贴近乡村儿童需要的方式展开教学。传统私塾是乡村的有机组成部分,教师是村寨中伦理、道德、责任的担当者,在村民中享有一定威望;傣族的奘房更是村寨生活的核心,佛爷和老人如同教师,延续着村寨的教化传统。而在学校教育中,教师成为一个专门的职业群体,他们来自外地,因掌握某一方面的专业技能而承担某一科目的教学活动。此时的乡土化教师,与私塾和奘房里的教师,已经产生很大的差异,但农村生活的经历,使他们仍能以乡土化的方式展开教学。

(二)候鸟式教师

在Z中学任教的老师中,对自己置身的群体有个大体的划分:年轻教师和老教师。老教师在学校任教多年,资格较高,加之教师流动非常之大,成为名副其实的老教师。老教师们多有在山区学校任教的经历,后调至坝区,他们多已成家立业,也想方设法在市区买了房子,工作日到学校上课,住在学校,周末回家,如同候鸟一样,可以称其为候鸟式教师。与乡土化教师相比,候鸟式教师与村寨相对疏离,个别老师虽能用傣语跟村民沟通,但对村寨却有一定程度的抵触情绪;而与我们后面将要论述的逃离型教师相比,候鸟式教师进城的愿望不是特别迫切,即使在这所学校退休,最后到城里养老也不失为一个很好的选择。学校校长YED老师就属于典型的候鸟式教师:

YED老师来自江东,1994年参加工作,5年前由山上的中学调下来任职。YED老师的工作方式,是典型的候鸟式。他已经在城区安家,妻子在市教育局工作,儿子在芒市小学读书。每周日下午,他就要开着车、带着一个旅行包来学校,每周五下午又返回城里。这给生活带来了诸多不便,子女的教育也主要交给妻子来承担。由于镇政府规定,校领导要在一个村寨任副村长,他就在邻近学校的寨子任职,与一些村民也熟悉起来,但是这种交往也仅限于工作上的关系,所熟悉的人主要是村干部和男性村民,他也无法用傣语与村民沟通。(2011年4月14日,对Z中学教师YED的访谈)

候鸟式教师的家庭与工作空间产生较大分离,生活轨迹游离于乡村和城市之间,乡村学校犹如其办公地点。他们既不像乡土化教师那样扎根于乡村,也没有逃离型教师那样急于摆脱乡村教师的身份,而是处于折中的状态。

(三)逃离型教师

进入学校工作的年轻教师,则有强烈的摆脱乡村教师身份的愿望。进入年轻教师的住处,常会看到公务员考试和进城考试辅导书。校领导也非常担忧教师队伍不稳对教学质量的影响,为鼓励教师认真工作,也只能是说:“没有人想在这呆一辈子,但考上去的都是那些平时认真对待教学工作的”,以此鼓舞教师干劲。每年公务员考试成绩下来时,成为所有教师津津乐道的话题,各人的成绩马上就会在全校老师中流传开来。大家又在琢磨着,谁又要离开学校了。考上的人员,就会在周围人羡慕的目光中离开。教师进城考试则提供了另一个机会。教育局规定,凡工作三年以上即可参加进城考试。但是,年轻教师在考试能力上比老教师更占优势,因而达到工作年限后,就会迅速投入这一考试中,争取到城里学校工作。公务员和进城考试,成了学校中公开的秘密,几乎所有年轻教师都在暗暗努力。

HWY老师出生于1982年,家住盈江偏远山区,父母都是农民。当时最大的愿望是读师范,因为出来可以直接参加工作,还可以节省家用。那时候村子里还没有考取大学的,只有两个中专毕业生,一个是学医的,在乡镇卫生所工作一段时间后,又考到了市药监局;另一个是师范的,毕业当了老师。他们成了村里的榜样式人物,“那个时候没有走出过村子一步,从小到大接触到的有正式工作的也就是老师了,自己也就想着当老师。因为老师可以闲着,吃不用愁。现在想起来真是幼稚的想法。”中考成绩496分,成绩不够,不想去读高中,只能继续补习了。成绩虽然提高了,但政策却发生了变化:补习生不能报考师范类。后来考上高中后,2003年参加高考。当时翻看了所有的招生计划和招生指南,学费最便宜的是云南民族大学,就报了这个。2007年毕业,没有赶上好时机,大学毕业就失业了。小学老师动员他到盈江的一所傈僳族的教学点代课,100户人家,3个老师,一个月500元工资。很多人说他是“高射炮打蚊子”。一年后,听同学说芒市招中学教师,就参加了考试,后被分到Z中学。“一开始到这个学校,实际情况和想象的差距太大了。我的性格一直很温和,也不发火,想以活泼的面貌出现,以幽默的、具有激情的方式吸引学生,以丰富的语言吸引他们。但是课堂纪律不行,有的学生老是捣乱。学生们相互打闹时说傣语,听也听不懂,有学生攥起拳头跟老师打架。但是对个别特别调皮的,还是狠狠地打了,虽然教育法规定不能打学生。”最让人丧气的,就是考试成绩,物理的平均分只有20多分,始终想象不到为什么只考了这一点,成绩是如此糟糕。他说自己的思维有外边的思维,没有好与不好,只有好与更好。而在这里工作,会变得颓废,才能会越来越少,失掉激情。未来的打算是,三年特岗结束后,就考公务员,要么看能不能调回盈江教书,或者在那边做生意。(2011年4月26日,5月8日,对Z中学教师HWY的访谈)

逃离型教师虽然接受了正规的大学教育,学历层次最高,但长期的学校教育训练,力图将他们隔离于原初的生活环境,形成了城市生活的习性,因而并不愿在乡村中工作。而在进入乡村学校工作时,更是遭遇了学生对教师权威的挑战。在无法获得工作成就感的时候,产生强烈的逃离倾向。

(四)三代教师的比较

乡村傣族中学的教师,在山区、坝区、城里的学校之间流动,山上条件艰苦,坝区改善很多,进城则是很多教师的理想。三代教师的生命历程有着明显的差异,这既是社会变迁在个人生命历程上的投射,也展现出不同类型教师在特定社会机制下的努力、选择、焦虑和适应。乡土化教师有着浓重的乡土情结,从生活背景到职业生涯都浸润在乡村环境中,形成亲近乡土的心态,这类教师有助于弥合学校教育与地方文化的鸿沟,拉近学校与村落的距离;候鸟式教师虽出生于乡村,但常年的受教育经历和职业生涯却使他们疏离于乡村环境,游离于乡村与城市成为他们的选择;逃离型教师是当前年轻教师的总体状况,他们已经隔绝于村落环境和文化,一心希望到城里工作和任教,而这种心态恰恰是学校教育长期灌输的结果。我们可以将学校教师区分为三种类型,不过,这是一种理想类型的划分,是从总体上区分出的教师类型。

在国家与地方的关系中,乡村教师处于矛盾的位置上。乡村教师属于“公家人”,拥有正式编制和国家身份,是国家力量向地方传递的中介;与此同时,他们又身处具体的地方,需要面对多样化的地方文化以及浸润其中的学生。当带着教育理想进入乡村,一心维持作为教师的尊严,但自身权威不断受到学生的挑战,甚至要为维持纪律而耗尽心力时,就会产生强烈的逃离倾向。很多教师成长于乡野环境,从小浸润在泥土之中,因读书而被从乡村环境中拉出来。如今又被重新导入乡村,在封闭的围墙内工作,同时又与村寨划定界限、保持距离。他们熟悉外部世界,具有广阔的眼界,精通课本知识,是乡村中的文化人,如今面对的却是特殊的文化形态,对村寨知之甚少,甚至持否定态度。他们要维持读书人的体面,传递读书有用的价值观念,但是生活却并不宽裕,不仅远逊于公务员,甚至与坝子里以农为生的人们相比也没有优势。教育空间中乡村与城市、汉族与少数民族、现代与地方之间的差异和矛盾,最后都汇集到他们身上。

表1 不同类型教师的比较

四、结论与讨论

围绕乡村教师,两种类型的话语形成鲜明对照。一是国家建构起的“红烛”形象,这是主流意识形态话语。教师被塑造成“天底下最光辉的事业”,“甘于清苦、默默奉献”的道德楷模。而作为“红烛”的教师,核心特征就是“燃烧了自己、照亮了别人”,从而建构起作为道德楷模的教师意象。二是乡村教师的不满情绪,这是底层教师的声音。乡村教师对自身处境充满了抱怨、愤懑和不满。调查中一个镇的党委书记在全镇教育大会上,不经意间道出了乡村教师的处境:“所有乡下老师,都有点怀才不遇。一旦到了乡下,都带着些怨气。我们哀叹老师的地位在降低”*2011年6月3日,Z镇党委书记在全镇教育大会上的讲话。。就前者而言,乡村教师身份上属于国家,但要到偏远的乡村工作,将国家知识的“火种”带到乡间,“红烛”话语有助于调动教师到乡间工作,是教师付出所获得的象征性回报。就后者而言,乡村教师不属于乡村,却必须在乡间工作,是教师对自身处境表达的不满。

教育下乡过程中,乡村教师遭遇文化困境是一个普遍现象,这源于现代教育与地方文化之间的矛盾与冲突。本研究讨论的个案,乡村教师以外来人员和汉族为主,其语言、价值观念、生活方式都与村落存在极大差异。正如涂尔干所说,教育是社会的[25]235,乡村教师身上展现的诸多矛盾和问题,也是社会结构与变迁的反应。传统社会中,教育与乡土社会并没有分离。乡村教育并非国家建制,而是乡村自主举办的事业,教师与村落在教育方式、教育内容、教育目标存在一致。教师作为有文化的阶层在村落中享有权威,维续着村落的教化传统。教育下乡斩断了教育与乡土社会的直接关联,乡土教育成为国家的事业。现代乡村教师身份由国家建构,在其身上形成一种新的习性,表现出很强的离土倾向。现代教育不仅在学生身上塑造起新的习性,在教师身上也塑造起新的习性。即使地方政府力图在学校与村落之间重新建立关联的纽带,也难以在乡村教师身上发挥作用。

不过,不同时期乡村教师与乡土社会的关系仍然存在一定差异。在教育下乡初期,由于语言差异与儿童不愿意读书的倾向表现的尤其强烈,加之教育体制不完善,乡村教师反而获得一定的自主空间,出现乡土化教师。教育资源不断丰富、教育管理渐趋完善、师资力量不断提升之后,乡村教师反而与乡村生活越来越隔膜,表现为从乡土化教师向候鸟式教师、逃离型教师的转变。学校教育的离土倾向与教师身份的国家建构,以越来越强烈的方式的表现出来。而在学校这个局部场景中,人们往往将乡村教师的困境解释为教师自身素质、工作积极性等,而遗忘了这一问题的社会文化起源。正如布迪厄所说,在事情向来如此的幻象中可以发现对起源的遗忘[26]9。透过教育社会学的分析,才有可能将这一问题置于更广阔和深远的社会文化背景中进行探究。Z中学一位班主任说,“即使不能改变现状,也希望外面能听到我们的声音”。

[参考文献]

[1]爱弥儿·涂尔干.教育思想的演进.李康,译.上海:上海人民出版社,2006

[2]安迪·格林.教育、全球化与民族国家.朱旭东,徐卫红,译.北京:教育科学出版社,2004

[3]皮埃尔·布尔迪厄.国家精英:名牌大学与群体精神.杨亚平,译.北京:商务印书馆,2004

[4]陈青之.中国教育史.上海:上海书店出版社,2013

[5]陶行知.陶行知文集.南京:江苏教育出版社,2008

[6]费孝通.乡土中国 生育制度.北京:北京大学出版社,1998

[7]王铭铭.教育空间的现代性与民间观念.社会学研究,1999(6):103-116

[8]李书磊.村落中的国家:文化变迁中的乡村学校.杭州:浙江人民出版社,1999

[9]曹诗弟.文化县:从山东邹平的乡村学校砍二十世纪的中国.泥安儒,译.济南:山东大学出版社,2005

[11]熊春文.“文字上移”:20世纪90年代末以来中国乡村教育的新趋向.社会学研究,2009(5):110-140

[10]刘铁芳.乡土的逃离与回归:乡村教育的人文重建.厦门:福建教育出版社,2008

[12]廖泰初.动变中的中国农村教育:山东汶上县教育研究.北京:燕京大学,1936

[13]李建东.政府、地方社区与乡村教师:靖远县及23县比较研究.北京大学社会学系博士论文,1996

[14]张济洲.“乡野”与“庙堂”之间:社会变迁中的乡村教师.北京:中国社会科学出版社,2013

[15]熊春文.“文字上移”的社会学解释.中国社会科学报,2011-01-26

[16]费孝通.中国绅士.北京:中国社会科学出版社,2006

[17]Ping-Ti Ho.TheLadderofSuccessinImperialChina:AspectsofSocialMobility, 1368—1911. New York: Columbia University Press, 1962

[18]翁乃群.城市导向的农村教育∥翁乃群,主编.村落视野下的农村教育:以西南四村为例.北京:社会科学文献出版社,2009

[19]潞西县教育局编.潞西县教育志.潞西:德宏民族出版社,1993

[20]罗大云.潞西县那目寨傣族知识分子(傣文)情况∥《民族问题五种丛书》云南省编辑委员会,编.德宏傣族社会历史调查(一).昆明:云南人民出版社,1984

[21]王珏,米云光.傣族教育史.昆明:云南教育出版社,1998

[22]罗志田.科举制废除在乡村中的社会后果.中国社会科学,2006(1):191-204

[23]德宏傣族景颇族自治州教育局编.德宏州教育志.昆明:云南教育出版社,1994

[24]李若建.荆棘大道:改革开放前社会流动视角下中小学教师研究.开放时代,2014(3):124-142

[25]爱弥儿·涂尔干.道德教育,陈光金,等译.上海:上海人民出版社,2006

[26]Bourdieu P. & Passeron J.ReproductioninEducation,SocietyandCulture. London: Sage Publication, 1990

(责任编辑:常英)

State Identity and Traditional Edification:The Historical Research on

Village Teachers of Dai Areas in Mangshi, Yunnan Province

Shen Hongcheng

AbstractTaking the village teachers of Dai Areas in Mangshi, Yunnan Province as a case, this paper explores the relationship between village teachers and rural society in different time periods, and interprets the cultural conflict of village teachers from the perspective of the state-locality relationship. Rooted in villages, the traditional teachers played an important role in the edification work. The modern education system offers teachers the state identity and let them become a member in the state systems. The realtionship between village teachers and local society is the changing from the “migratory” type to the “flee” ones. Being escape from the rural society gradually, the one-dimension of their state identity making it difficult to adapt the state-local relationship.

Key wordsRelationship between sate and locality; State identity;Traditional edification; Village teachers

[作者简介]沈洪成,河海大学社会学系讲师,邮编:210098。

[基金项目]本文得到教育部人文社会科学重点研究基地重大课题(项目编号:11JJD840013)的资助。

[收稿日期]2015-04-21