河南省人口与经济发展的协调度分析

◎ 单 良 耿艳培

河南省人口与经济发展的协调度分析

◎单良耿艳培

摘 要:从人口与经济互动关系着手,以河南省18市为研究对象,选取2004-2013年人口与经济两系统各7个指标,构建河南省人口与经济发展评价指标体系,运用熵权法测算出两系统综合发展指数,采用耦合协调度模型,并结合GIS空间分析技术,定量评判人口系统与经济系统交互作用的关联协调程度,把握河南省人口与经济的时序特征与空布局,深入剖析时空分异形成内在机理。研究结果表明:⑴十年间,河南省各市人口发展与经济发展指数可以分为稳定型、波动型、增长型和下降型四种类型;⑵空间布局上,无论是人口发展指数,还是经济发展状态,呈现出以郑州为核心,圈层状空间发展格局;⑶各市人口发展和经济发展耦合度以初级磨合性耦合和拮抗性耦合为主,高水平耦合城市缺乏。协调度表现为濒临失调和轻度失调,仍保持着郑州“一枝独秀”的局面。

关键词:耦合协调度 人口发展 经济发展 河南省

人口与经济作为社会发展的两大主题,二者是相互促进、相互影响的两大社会系统,对人口发展与经济发展的研究也一直是学者们关注的焦点:陈仲常,张翠姣等通过构建人口发展监测指标体系和评价模型,对我国31个省份的人口发展状况进行了实证分析[1];王军平,对我国的人口发展指数进行研究[2];陈仲常,杨琳通过构建人口发展熵值-模糊综合评判模型,对全国和四个直辖市的人口综合发展状况进行了评价检验[3];郭晗,任保平和杨光辉对人口红利与经济发展进行了相关研究[4-5];姚从容,李健民,包香玉,王向阳等对人口老龄化与经济发展进行了相关研究[6-7];何筠,方萌,黄鑫以鄱阳湖生态经济区为例研究人口结构对经济发展的影响[8];鲁奇,吴佩林,鲁立新等人通过整理分析官方网站和实地问卷调查数据,研究北京流动人口的特征并分析了其与经济发展关系的区域差异[9];杨亮,杨胜利以

上海市为例,对上海市外来流动人口的变化与上海经济社会发展的关系进行了研究[10];李昕,徐滇庆通过对人口分布理论折线与人口拟合线的分析,发现人口拟合线的正负斜率可作为“人口陷阱”的判断标准[11];封志明,刘晓娜分析了我国人口分布与经济发展空间的一致性[12];彭浩然,孟醒运用面板单位根和协整方法,考察了人口出生率、人口死亡率、城镇职工工资水平、农村居民收入水平之间的关系[13];史江涛,王丽萍等以山西省为例研究了人口素质与经济发展水平的相关性[14];张效莉,王成璋,何伦志运用水平VAR的Granger因果分析方法和协整技术,研究了人口增长与经济发展相互作用机制,并进行实证分析。以上研究的角度各有不同,研究的方法也多种多样。但多集中于经济增长和人口发展单方面的研究,或是以人口发展为切入点,来探讨人口增长、人口流动、人口老龄化等某一方面与经济发展的互动关系。而对人口发展和经济发展的相关研究较少[16-20]。本文从人口发展的视角,结合人口数量,人口结构和人口质量三个方面对河南省人口与经济发展耦合程度与协调状况进行定量判定与综合分析,把握其时空演变规律,为实现河南人口与经济协调、可持续发展提供理论依据与决策参考。

一、研究区概况及数据来源

(一)概况

河南省人口众多,省域经济总体规模虽然较大,但人均经济量较低,仅为全国平均水平的3/4。河南的产业发展水平总体不高,特别是第二产业尚以传统工业和一般技术、初级产品为主,经济效益不高。全省有18个地级市,由于自然地理条件和历史基础等因素的影响,人口和经济发展极不均衡,各市内部人口发展与经济发展之间的协调程度也存在较大差异。

(二)数据来源

数据来源于国家统计局网站、河南省统计网站、中国知网、《河南省统计年鉴2005-2014年》和《中国城市统计年鉴》。其中,各市文盲率指标采用初中适龄人口未入学率指标来替代。

二、研究方法

(一)指标体系

为研究人口发展的状况,从人口数量、人口结构和人口质量三个方面,选取各市的总人口数、人口自然增长率、15~64周岁人口比重、二三产业就业人员比重、科技活动人员占全省比重,初中适龄人口未入学率和高等教育在校学生占全省比重七个指标作为衡量人口发展的指标系统;对于经济发展的研究从经济总量、居民经济生活水平和各市城镇化水平选取地区生产总值、第三产业比重、城镇化水平、人均生产总值、城镇居民人均可支配收入、城镇失业率和居民消费水平七个指标。考虑人口与区域经济系统之间的复杂性与关联性,按照系统分析的思路,遵循完备性、科学性、可操作性原则,参考已有的研究成果,构建出人口与经济发展指标体系(表1):

(二)熵权法

主观赋权法虽然较为成熟,但是受人为主观因素影响较大,不能全面、准确反

映客观评价对象;客观赋权法相对来说,受人为主观影响较小,具有较强的客观性。本文运用IEW(信息熵赋权)法来确定各个指标的权重。具体步骤如下:

表1 人口发展与经济发展评价指标体系

1.指标标准化

由于各指标数据物理意义不同,因此具有不同的量纲,在实际运算中需要进行无量纲化处理,以排除各指标的量纲及数量级对结果的影响。本文选用极差标准化对原始数据进行无量纲化处理,不同属性的指标有不同的标准化公式,具体如下:

当Xij为正向指标时,

当Xij为逆向指标时,

其中Xij表示第i个市的第j个指标值。maxxij、minxij分别为各指标的最大值、最小值,Xij中的各元素取值为0≤X`ij≤1。

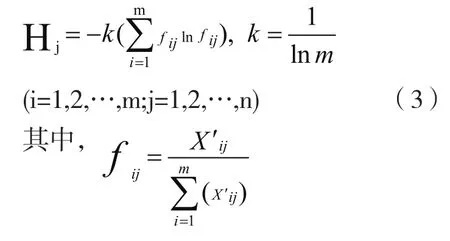

2.用信息熵(IEW)确定指标权重

为避免lnfij无意义,规定

再通过数据的变异程度,计算出指标j的差异性系数Gj:

Gj值越大,即Hj越小,某指标j的差异

度越大,即指标提供的信息量就越大,该指标的权重也越大;反之,该指标的权重亦越小[26]。因此,定义指标j的信息熵权重Wj为:

(3)根据权重计算第i个年份各市人口发展和经济发展的综合指数,公式如下:

其中,PD为人口发展综合指数,ED为经济发展综合指数,n为指标个数,j为第j项评价指标。

(三)耦合协调度模型

The teachersare proud of good students and hope every student has a good future. Therefore, I think as a student, it is most meaningful thing to study hard.

耦合度是用来测度两个或两个以上系统相互作用程度的强弱,协调度是指系统中各个组成部分在发展过程中协调程度的高低。本文将这两个测度模型结合起来,运用耦合协调度模型计算河南省各个省辖市人口发展与土地利用的协调程度。计算公式如下:

其中,C为耦合度,T为二者综合指数,D为协调度,α、β分别为权重,由于人口发展与经济发展在社会进步过程中同等重要,因此二者都取0.5。根据研究,将耦合状况划分为以下几个阶段:C∈(0,0.3]为低水平耦合,C∈(0.3,0.45]为拮抗阶段,C∈(0.45,0.6]为初级磨合阶段,C∈ (0.6,08]为良性耦合阶段,C∈(0.8,01]为高级耦合阶段,将协调度划分为以下十个等级[21-25]:

0.4-0.49等级标准协调度0-0.09 0.1-0.19 0.2-0.29 0.3-0.39极度失调严重失调中度失调轻度失调濒临失调

协调度0.5-0.59 0.6-0.69 0.7-0.79 0.8-0.89 0.9-1等级标准勉强协调初级协调中级协调良好协调优质协调

三、 数据处理与分析

(一)各市人口发展和经济发展时序演变

依据公式(7)、(8)计算出2004~2013年河南省各市人口发展和经济发展的综合指数(表2),可知各市人口发展的时序变化各有其特点,⑴波动型:省会郑州市人口发展综合指数2004年为0.8538,2007年为0.8895,从2008年到2013年人口发展综合指数有下降趋势,到2013年人口综合发展指数为0.7963;开封市的综合指数由2004年的0.2879上升到2007年的0.4008,从2008年到2013年又呈下降趋势;平顶山市2004年的综合指数为0.3905,到2007年上升到0.4969,从2008年到2013年呈下降趋势;安阳市、濮阳市、南阳市、周口市、驻马店市和济源市的综合指数在2004年到2010年波动起伏较大;⑵上升型:洛阳市、鹤壁市、焦作市、许昌市、漯河市和三门峡市的综合指数在整体上都呈上升趋势;⑶稳定型:新乡市和商丘市的人口发展较为稳定。

由表3可知,各市经济发展指数分为以下四种类型:⑴增长型:郑州市经济发展综合指数最高,从2004年到2013年十年间经济发展综合指数不断增长;开封市的综合指数由2004年的0.2160增加到2013年的0.3519,总体上也呈上升趋势;⑵稳定型:安阳市、三门峡市、南阳市,商丘市,信阳市、驻马店和济源市经济发展综合指数较为稳定,整体上处于上升状态;⑶波动型:洛阳市的综合指数由2004年的0.4353增加到2010年的0.5497,从2010年到2013年又有明显的下降趋势,到2013年经济发展综合指数为0.4963;平顶山市和许昌市的综合指数一直都在0.3以上,从2004年到2013年有小的波动;⑷下降型:焦作市、濮阳市和漯河市经济发展综合指数总体有下滑趋势。

(二)各市人口发展与经济发展空间差异

由图1可知,2013年河南省人口发展综合指数,郑州市最高为0.7963,洛阳市、新乡市、焦作市、许昌市、三门峡市、南阳市和周口市的人口发展综合指数都在0.4~0.5之间,与省会郑州市的差距较大;而开封市、平顶山市、安阳市、鹤壁市、驻马店市和济源市的综合指数在0.3~0.4之间;濮阳市、商丘市和信阳市人口发展综合指数最低,在0.2到0.3之间,与省会郑州市的差别最大。因此,全省18个市,郑州市的人口发展综合指数达到0.8左右,而其他17个市都在0.5以下。全省的人口发展综合指数以郑州为中心,呈环状发展,中心发展指数最高,越向外围人口发展的综合指数越低,大部分市人口发展综合指数在0.3~0.5之间,与省会郑州市相差较大。位于河南省最南部的信阳市和东部的商丘,东北部的濮阳市,处于省交界处,距省会郑州市较远,再加上经济基础比较落后,因此人口综合发展指数最低。

图1 河南省各市人口发展与经济发展综合指数的空间分布

表2 2004-2013年河南省各市人口发展综合指数

表3 2004-2013年河南省各市经济发展综合指数

2013年依然是省会郑州市的经济发展指数最高(图1),达到了1.0,其次是济源市的综合指数达到了0.5381,洛阳市和三门峡市的经济发展综合指数在0.4~0.5之间,而开封市、平顶山市、安阳市、鹤壁市、新乡市、焦作市、许昌市、漯河市、南阳市和信阳市的经济发展综合指数在0.3~0.4之间;濮阳市、商丘市和驻马店市综合指数均在0.3以下,与省会郑州市相差0.7左右,而周口市最低,综合指数仅为0.0892。经济发展的综合指数依然是以郑州为核心,其发展程度最高,周围相邻的开封市、洛阳市、平顶山市、焦作市、新乡市和济源市经济发展指数都在0.3~0.5之间,东北部的濮阳市、南部近山区的南阳市、信阳市、驻马店市和东部的周口市、商丘市经济发展程度最低,经济发展综合指数均在0.3以下,与省会郑州市相差最远,经济发展最为落后。

图2 河南省各市人口发展与经济发展协调度空间分布

(三)各市人口与经济发展耦合度和协调度的时空差异分析

运用公式(9)、(10)、(11)计算出河南省各市的耦合度和协调度,由表4可以看出,从2004年到2013年,各市人口发展与经济的耦合度发展较为稳定,郑州市、洛阳市、平顶山市、安阳市、新乡市、濮阳市、许昌市、漯河市、三门峡市和济源市的耦合度均在0.49左右,发展较为稳定,处于初级磨合阶段;开封市、鹤壁市和驻马店市的耦合度在十年间存在较小的波动,商丘市和周口市的耦合度虽然有上升的趋势,但耦合度水平依然较低,商丘市最低耦合度为2004年的0.4456,2013年耦合度增加到0.4823,由拮抗阶段进入初级磨合阶段;周口市的最低耦合度为2004年的0.3387,2013年耦合度达到0.4150,依据耦合度等级划分标准,依然处于拮抗阶段。

由表5可以看出,从2004年-2013年郑州市人口发展与经济发展的协调度一直在0.6515到0.6747之间,依据协调度等级划分标准,处于初级协调阶段;开封市、商丘市、濮阳市、信阳市、周口市和驻马店市协调度均在0.4以下,处于轻度失调阶段,其中周口市的协调度最低,2013年协调度为0.2893,处于中度失调阶段;平顶山市、安阳市、新乡市、许昌市、漯河市和南阳市的协调度大都在0.450以下,处于濒临失调的状态;洛阳市和济源市的协调度有较大的波动。

从空间上分析全省的耦合度和协调度,由表4可以看出,2004年和2013年全省的耦合度在空间上比较均衡,2004年除了周口市的耦合度低于0.4,其他市大都在0.49左右;2013年各市人口发展与经济发展的耦合度均在0.4以上,但依然是周口市最低。

表4 河南省各市人口发展与经济发展耦合度变化表

表5 河南省各市人口发展与经济发展协调度变化表

由图2可以看出全省只有省会郑州市的协调程度最高,2013年为0.6651,处于初级协调阶段,以郑州为核心,外围市区的协调度大都在0.5以下,开封市除外,其协调度在0.4以下,与省会差别较大。而距离省会较远的濮阳市、鹤壁市、南部的漯河市、平顶山市、驻马店市、信阳市和东部的周口市和商丘市协调度与省会郑州相比相差更远。

四、结论

(一)河南省人口发展在空间上呈现非均衡性

省会郑州市人口发展综合指数最高,达到0.8左右,而其他17个市都在0.5以下。由图1可以看出全省的人口发展综合指数以郑州为中心,呈环状发展,中心发展指数最高,越向外围人口发展的综合指数越低,位于河南省最南部的信阳市和东部的商丘市,东北部的濮阳市,处于省交界处,距省会郑州市较远,再加上经济基础比较落后,因此人口综合发展指数最低。在时间上,大多市人口发展的综合指数呈上升趋势,一部分市的综合指数有较小的波动。

(二)河南省各市经济发展综合指数存在较大差异

省会郑州市经济发展综合指数最高,周口市经济发展水平最低,与郑州市相差最远。经济发展的综合指数依然是以郑州为中心,发展程度最高,周围相邻的开封市、洛阳市、平顶山市、焦作市、新乡市和济源市经济发展指数都在0.3~0.5之间,东北部的濮阳市、南部近山区的南阳市、信阳市、驻马店市和东部的周口市、商丘市经济发展程度最低,经济发展综合指数均在0.3以下,与省会郑州市相差最远,经济发展最为落后。在时间上,各市经济发展比较稳定,在波动中有一定的增长。

(三)河南省各市人口发展与经济发展的耦合度呈现均衡状态

大部分市处于初级磨合阶段,小部分市处于拮抗阶段,在时间上各市耦合度发展比较稳定,变化较小。

(四)河南省各市人口发展与经济发展的协调程度具有非均衡性

全省只有省会郑州市的协调程度最高,2013年为0.6651,处于初级协调阶段,其他大部分市处于濒临失调和轻度失调阶段。全省基本上是以郑州为中心,协调度向周围递减,外围市区的协调度大都在0.5以下。而距离省会较远的濮阳市、鹤壁市、南部的漯河市、平顶山市、驻马店市、信阳市和东部的周口市和商丘市协调度与省会郑州相比相差更远,基本上是呈环状分布。

人口与经济是相互影响的两大系统,既互相促进,又互为制约。二者协调发展、循序渐进,才能真正推动社会的进步。基于前述分析,河南省宜从优化产业结构入手,改善全省的发展格局,加大对中小市和偏远市的发展支持,促进大中小城市协调发展。同时,促进各市人口和经济协调发展,使经济的发展带动人口质量的提高,人口的发展再为经济增长做贡献。

参考文献:

[1]陈仲常,张翠姣,章翔.中国人口发展监测评价模型研究——基于全国31个省份人口发展的实证分析[J].中国人口科学,2007,05:72-79+96.

[2]王军平.中国人口发展指数研究[J].人口学刊,2010,02:3-8.

[3]陈仲常,杨琳.人口发展熵值-模糊综合评判模型研究[J].中国人口.资源与环境,2009,05:93-99.

[4]郭晗,任保平.人口红利变化与中国经济发展方式转变[J].当代财经,2014,03:5-13.

[5]杨光辉.论深圳人口红利与经济发展[J].深圳大学学报(人文社会科学版),2008,02:20-25.

[6]姚从容,李建民.人口老龄化与经济发展水平:国际比较及其启示[J].人口与发展,2008,02:80-87.

[7]包玉香,王向阳.人口老龄化影响区域经济发展的作用机理与路径研究[J].西北人口,2012,02:108-113.

[8]何筠,方萌,黄鑫.鄱阳湖生态经济区人口结构对经济发展的影响及对策[J].企业经济,2012,01:128-131.

[9]鲁奇,吴佩林,鲁礼新,王国霞.北京流动人口特征与经济发展关系的区域差异[J].地理学报,2005,05:851-862.

[10]杨亮,杨胜利.上海市流动人口特征与区域经济发展关系研究[J].人口与社会,2014,01:22-26+48.

[11]李昕,徐滇庆.“人口陷阱”与经济发展——基于人口变化趋势的国际比较[J].中国人口科学, 2009,06:23-31+111.

[12]封志明,刘晓娜.中国人口分布与经济发展空间一致性研究[J].人口与经济,2013,02:3-11.

[13]彭浩然,孟醒.中国人口出生率下降与经济发展[J].统计研究,2014,09:44-50.

[14]史江涛,王丽萍,张爱国,焦丽英.山西省人口文化素质与经济发展水平的相关分析[J].山西师范大学学报(自然科学版),2009,01:102-105.

[15]张效莉,王成璋,何伦志.人口增长与经济发展相互作用机制及实证分析——基于水平VAR的Granger因果分析方法和协整技术[J].南方人口,2006,01:59-64.

[16]张景艳.山西省人口发展与经济的相关性分析[J].经济研究导刊,2011,04:114-116.

[17]陈仲常,章翔,欧阳文.经济增长与人口发展因素相关性研究——基于人口发展方程的构造[J].西北人口,2008,05:44-48.

[18]李丹霞.经济增长与人口发展的耦合机制分析——以陕西省为例[J].湖北文理学院学报,2014,08:52-57.

[19]胡志丁,骆华松,阳茂庆,李树梅.人口发展功能区格局下区域经济增长空间差异及其协调发展[J].热带地理,2010,03:248-254.

[20]陈宇学.影响转变经济发展方式的人口因素研究[J].理论学刊,2012,05:61-64.

[21]尹鹏,李诚固,陈才,段佩利.新型城镇化情境下人口城镇化与基本公共服务关系研究——以吉林省为例[J].经济地理,2015,01:61-67.

[22]廖重斌.环境与经济协调发展的定量评判及其分类体系——以珠江三角洲城市群为例[J].热带地理, 1999,02:76-82.

[23]李伯华,陈容,刘沛林,窦银娣.湖南省人居环境与经济耦合发展的时空演变研究[J].华中师范大学学报(自然科学版),2015,01:125-131.

[24]熊建新,陈端吕,彭保发,邓素婷,谢雪梅.洞庭湖区生态承载力系统耦合协调度时空分异[J].地理科学, 2014,09:1108-1116.

[25]李田.基于耦合协调视角的河北省旅游产业与区域经济一体化发展研究[J].地理与地理信息科学, 2015,02:87-90.

(责任编辑:陈丁力)

Analysis of the Coordination Degree of Population and Economic Development in Henan Province

Shan Liang, Geng Yanpei

Abstract:This paper commences with the interactions of population and economy, it takes 18 cities of Henan province as the research objects, separately selects 7 indexes from 2004-2013 population and economic systems, and constructs an evaluation index system of population and economic development of Henan province.The study estimates two comprehensive systematic development index by using the entropy method, applies the coupling and coordinating model combined with the technology of GIS spatial analysis, reaches a quantitative evaluation of the associate degree of coordination of the population and economy system interaction, grasps the timing characterisitics and spatial layout of the population and economy of Henan province, and dissects the internal mechanism of the formation of spatial differentiation.The results indicate that: (1) the population and economic development index of the cities in Henan province in the past decade can be divided into four types of stable, fluctuating, growing and declining; (2) when it comes to the population development index or economic development condition, a circleshaped spatial development pattern with Zhengzhou as its core is manifested in spatial layout; (3) the coupling degree of municipalities’ population and economic development is coupled to the primary running coupling and antagonistic coupling, lacking of high-level coupling cities.The coordination degree shows on the verge of disorders and mild imbalance with Zhengzhou being particularly thriving.

Keywords:Coupling coordination degree; Population development; Economic development; Henan province

作者简介:单良,理学博士,辽宁师范大学城市与环境学院副院长,副教授,硕士生导师,辽宁师范大学海洋经济与可持续发展研究中心,研究方向为人口与区域发展。耿艳培,辽宁师范大学城市与环境学院人文地理专业硕士研究生。

【基金项目】辽宁省社会科学规划基金项目 :辽宁省人力资源流动研究(L15BRK001)。

【中图分类号】F119.9 doi:10.3969/j.issn.1674-7178.2015.06.007