拉尔玛矿山环境地质问题的成因分析及防治方案

何伟民

(河南省地质矿产勘查开发局第二地质勘查院,许昌 461000)

矿业是甘南经济发展的主要产业支柱,矿产资源开发对促进当地社会发展和人们生活水平的提高,提供了重要的物质基础。但企业为了片面地追求地方和部门的经济效益,而淡漠对环境的保护,没有及时对随废弃物进行处置,致使矿山环境地质问题日趋加重,制约了资源与经济效益的协调发展,导致一些小、中型的矿山停业整顿。笔者2013年9月受甘肃省、碌曲县拉尔玛矿业有限责任公司的委托,对拉尔玛矿山进行了环境地质灾害调查,本文就矿山环境地质问题的成因进行了系统分析,并提出了矿山环境地质治理方案和预防措施。

1 地质环境背景

1.1 自然地理概况

矿区位于甘肃省碌曲县160°方位48 k m处的草原牧场,属甘南藏族自治州府——合作市管辖,东经102°41′10″~102°42′50″,北纬34°12′30″~34°13′10″,矿区东西长4.0 k m,西北宽1.0 k m,面积4.0 k m2。

矿区属大陆性高寒气候,寒冷潮湿,气温变化大,年平均气温-1.1℃,9月份开始降雪,10月至次年5月为冰冻期,年平均降水量为810 mm,降水集中在8~10月份[1]。

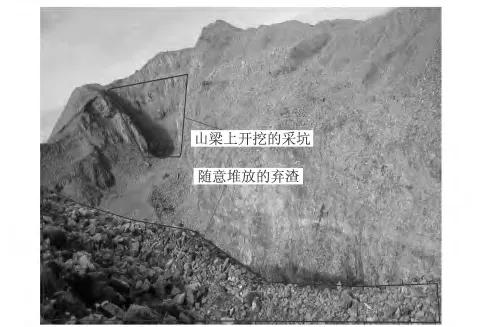

区内海拔多在3 600~3 900 m之间,拉尔玛主峰高4 059.40 m,矿区地形特点:北侧为山间平地,较为平坦开阔(图1),南及东南侧切割较深,沟谷狭窄。属高山侵蚀和剥蚀堆积地形。

1.2 地层岩性与地质构造

区内地层出露较齐全,自晚古界下震旦统至新生界第四系皆有分布。除石炭二叠系由碳酸盐岩组成外,其他地层均以碎屑岩为主,并夹少量钙镁碳酸盐岩。区内第四系覆盖占90%以上,晚远古界和古生界岩性主要为铁质条带硅质板岩、凝灰质板岩及泥质(铁质)条纹状硅质岩,炭质绢云母板岩。

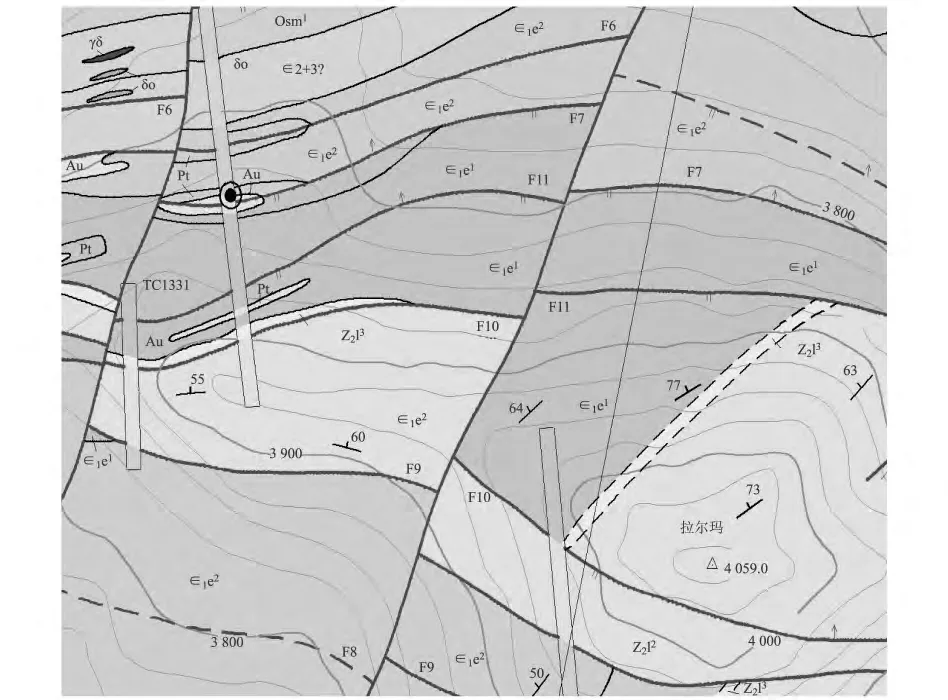

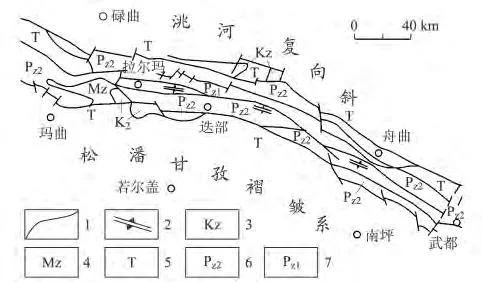

矿区褶皱断裂发育,主要有近东西向,北东-北东东向和南北向三组构造(图2)。由于受构造作用的影响,区内岩石多呈碎裂状、块状及角砾状。

图1 矿区北侧地貌

图2 矿区主要构造简图

1.3 矿体地质特征

该矿区主要为金矿床,矿体主要赋存在近地表100 m左右的下寒武统地层中,围岩主要是硅板岩、炭硅质板岩、绢云母粉砂质板岩为一典型炭硅灰泥岩建造,呈不规则大脉状、板状,形态较规则,产状变化简单,矿体长880 m,厚度108 m,控制延深320 m,矿体平均品位3.5×10-6,矿体规模属大型。

1.4 水文地质与工程地质条件

区内地下水类型较为齐全,松散岩类孔隙水、基岩裂隙水和碳酸岩盐类岩溶裂隙水皆有分布。松散岩类孔隙水多赋存于浅变质的板岩、千枚状板岩、碎屑岩、硅质岩及少量脉岩为主风化裂隙中的地下水,富水性在断裂带附近较为丰富,一般单泉流量0.2~1.3 l/s。基岩裂隙水主要赋存于板岩、千枚状板岩、碎屑岩、硅质岩风化裂隙及构造裂隙带中,在断裂附近裂隙发育程度较好,富水性较强,其余地段富水性较弱。

区内工程地质条件较复杂。岩土体种类、结构和物理力学性质均有较大差异。岩土体种类主要由松散岩组类、软岩组类及特殊岩组类组成,松散岩组类岩性多为构造破碎带、冲洪积层、残坡积层,该组岩石在矿床范围内分布较广,松散,强度差,透水性较好,饱和单轴抗压强度小于40 MPa,软化系数小于0.30,易产生软弱结构面,矿床开采时易发生崩落、塌方等不良工程地质现象,工程地质性质较差;软岩组类岩性主要为寒武系下统俄都组的板岩,饱和单轴抗压强度一般40~60 MPa,软化系数一般多大于0.65,由于受区域性大断裂及变质的影响,地表岩石破碎较强,易风化,风化后多呈碎块状和块状,局部地方呈松散状;特殊岩组类主要为泥炭层,出露于T1、T2级阶地、河漫滩、沼泽及各支沟脑处,岩性多为泥炭层夹冲积的砂砾石层,位于矿床的最低处,强度极差,吸水性强,遇水易软化,工程地质性质差。

2 环境地质问题主要类型

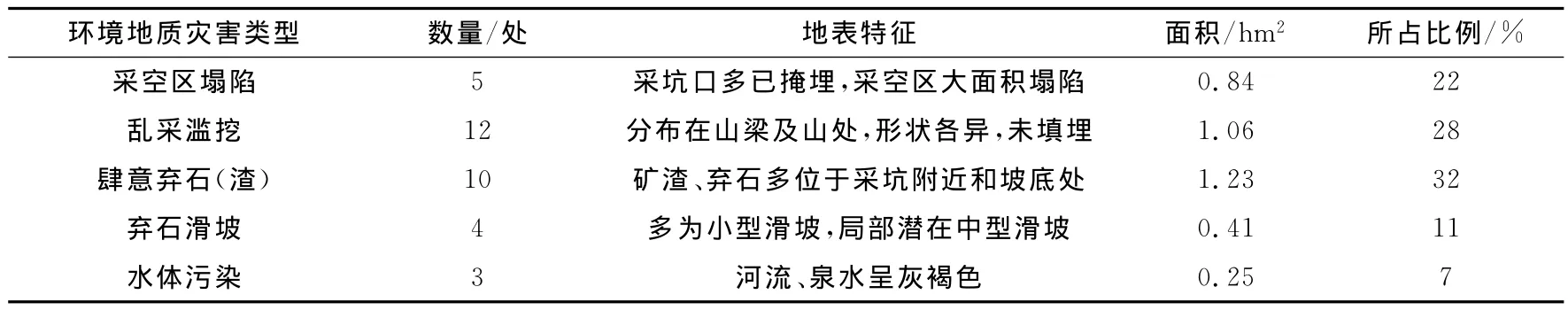

拉尔玛矿山环境地质问题主要类型为采空区塌陷、乱采滥挖、肆意弃石(渣)、弃石滑坡、水体污染等(表1)。

表1 环境地质灾害调查表

2.1 采空区塌陷

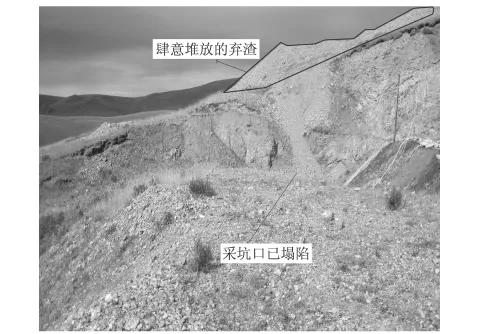

此次调查,矿区共发现塌陷点6处(图3、图4),总塌陷面积0.84 h m2,塌陷区最大直径达30 m左右,深度1.5~8.0 m,中心深度可达12 m[1]。2011年12月,因采空区塌方造成牧民的羊死亡8头,2011年9月,进入坑道硐采时,因没有进行坚固的支护,采空区塌陷造成一人死亡,多人受伤,造成经济损失数十万元。该矿区采空区塌陷多是由于没有按采矿规范进行,而且也没有采取有效的支护措施,导致顶板岩石在自身重力和人为活动(随意弃渣)的双重作用下塌方。

图3 采空区已塌陷

图4 弃渣导致采空区塌陷

2.2 乱采滥挖、肆意弃石

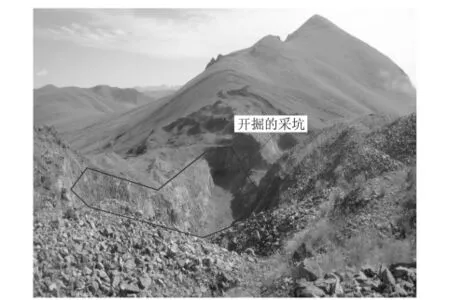

因矿体埋藏较浅,地表矿体贫、富不均,开采时没有按照采矿规程施工,而是“采富弃贫”的掠夺式随意采掘,采坑多呈椭圆形、筒状、长方形和不规则状,大小(6~20)×(3~5)m不等,半径3~5 m,深度6~10 m(图5、图6、图7)。而肆意开挖后又没有进行及时回填,导致矿山“千疮百孔”和“弃石遍地”的局面,长期下去,严重破坏了矿山的地貌景观和生态地质环境。

2.3 弃石滑坡

图5 半山坡处开挖的椭圆形采坑

图6 山脊处开挖的筒状采坑

图7 山梁处开挖的长方形采坑

地表剥采时产生大量的弃土、弃渣,大部分堆放于山脊、山坡和坡脚处(图8、图9),尽管堆积高度都不大,但覆盖面积较大。因堆积物松散,在雨季和一定外力作用下会有滚落(图10)、滑坡和失稳的隐患,同时矿体南坡还潜伏泥石流灾害的可能,一旦出现大的降雨,水动力条件满足时,便有可能发生大规模的泥石流,危及矿山设施、冲埋草场和下游牧民的生命、财产安全,造成严重灾害。

2.4 水体污染

图8 山脊弃石产生的小型滑坡

图9 山坡弃石潜在滑坡隐患

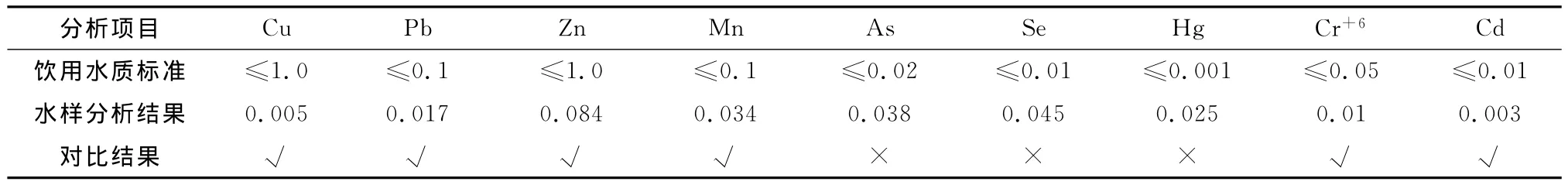

弃渣就近多堆积于河流的上部和上游部位,尾矿坝不应该建在拉安河的上游和泉水逸出地段(图11),这些固体废弃物长期暴露在空气中,经雨淋会发生氧化、分解、溶滤等作用,使其中的有毒、有害物质及重金素元素直接进入土壤,经过下渗,再进入水体中[2]。导致附近土壤酸化、草场枯黄、水质超标,为拉安河的直接污染源。本次调查对拉安河水质中的主要元素进行了分析(表2),其中As、Se、Hg三项元素超标,生活引用水已迫在眉睫。目前,矿区牧民生活水多取自贡巴镇。在调查中,已有两户牧民搬迁矿区30 k m处的其他牧场居住。

图10 滚落的弃石损毁取水设施

表2 生活饮用水标准与水样分析结果对比表

图11 废弃矿渣污染拉安河

尾矿坝由于没有设置防护措施,2010年10月的雨季,有两头牦牛和数头羊深陷泥渣中,终因窒息而死亡,造成经济损失8万多元。若不及时进行尾矿处理和水质改善,势必对牧区生态造成不可估量的后果。

3 环境地质问题的成因分析

3.1 构造、岩性条件

区域构造位置属于秦岭褶皱系,紧邻扬子地块和松潘-甘孜印支褶皱带,其西属柴达木构造带南侧的东昆仑华力西褶皱带(图12)。由于受区域构造的影响下,矿区内构造也较为发育,且相互交错。据2009年《甘肃省碌曲县拉尔玛金矿勘查报告》钻孔水文地质编录中岩石RQD多小于60%,岩体质量多属中等完整和完整性差的岩石。

矿区地层出露岩性为灰色千枚状绢云母板岩、绢云母粉砂质板岩、炭质板岩、粉砂质板岩、薄层状钙质粉砂岩、含铁千枚岩、含炭绢云母粉砂质板岩、千枚状绢云母泥质板岩、凝灰质板岩、紫红色含铁板岩及中厚层硅质岩等,岩石节理、裂隙发育。饱和单轴极限抗压强度多在8.63~25.30 MPa之间,岩石均属于软-半坚硬岩石类,岩(石)体的稳定性差。

3.2 气候、人为因素

图12 区域构造略图

该矿区位于青藏高原的东北部,属大陆性高寒气候,昼夜温差变化较大,且严寒潮湿,在自然条件的作用下,地表岩石风化、破碎较强,风化厚度20~30 m,地表岩石破碎较强,多呈碎块及块状。

在开发矿床时,为了力求最大的经济的效益化,没有制定统一的开采方案,地表随意进行采挖,采出的废石又没有及时进行处理;地下坑道采掘时又没有坚固的支护和保障措施,再加上上覆弃石和局部人工切坡的外力作用,势比会对生命和财产造成一定的损失。

4 治理原则与方案

4.1 治理原则

地质灾害的治理应从实际出发,因地制宜。做到地质灾害的防治与地方经济的发展和谐一致,处理好当前利益和长远利益、整体利益和局部利益的关系。以人为本,环境为基础,避让与治理和全面规划、统筹兼顾为原则。做到矿山的经济发展和环境保护两者的有机结合和互为赢利[5]。

4.2 治理方案

4.2.1 减覆削荷,护坡加固

将矿区内的废石、弃渣及时是清运和处置(比如填实坑洼、修筑路基等),清除采硐上覆荷载,减少人工活动压力。

在易产生滑坡地段,改变斜坡外形,提高滑坡的稳定性,必要时可采用锚杆、喷浆、护面等工程进行修复和防护[4]。

4.2.2 复坑平整、弃石回填

针对矿区内地表堆大坑多、高低不平的实际情况,首先将松散碎石层挖出,挖至新鲜基岩面,然后充填废弃的石块,将塌陷区和采坑碾压平实、固结,在上面覆盖一些土壤层,种植一些适宜当地气候的根深草、灌木(如草木犀、椒蒿、松柏等)[2]之类生物护坡物种。

4.2.3 合理选址、防止污染

首先将现在的尾矿坝清理干净,然后再回填较好的碎石料碾压,上面辅以优质土,种植一些固土草被植物。在选址时,要经济和安全双考虑,把尾矿坝布设在空旷处或距水体、汇水区域较远地带,对人文和景观有益而无害,坝底部要铺设防渗帷幕,设置完善的排水系统,周围修建防护工程。

4.2.4 联合开采、稳步实施

将已采过的和存在隐患的坑道用弃石回填和灌浆浇筑,将这些废弃的坑道固结。在未来的采矿设计坑道中可采用充填采矿、条带采矿和多工作面协调[6]等多种相结合的采矿方法,坑道顶板和围岩可采用锚固、加筋和喷浆[5]等方法,对构造破碎带附近的岩体可采用化学加固法等方案进行稳步实施。

4.3 预防措施

4.3.1 完善开采规划管理,切实保护矿山环境

在实施开发矿山之前,应根据矿床规模、矿石牲和矿床开采技术条件等因素,将机械设备、弃石处置、尾矿选址、废物排放等进行合理布局。对矿山开采后可能引起的生态环境的破坏程度进行评估、预测,并确定引起地质灾害后,采取的治理方法。审核开采者从事开采和生态重建的技术和经济能力等。

4.3.2 规范矿山工程活动,合理有效利用资源

严格按照矿山流程进行有次序、合理、分期作业,禁止在矿山上随意堆放矿渣和开挖切坡,减少矿床的后期荷载。要按照矿业标准进行合理运输和排污。充分利用先进的采矿选冶工艺和方法,全面提高矿产资源的开(回)采率、选矿回收率、综合利用率,提高污染物的无害化处理和综合利用程度。积极推广环保科技新成果,最大限度的使矿山废物资源化。

4.3.3 强化执法力度,发挥公众监督

矿山及环保部门严守《矿产资源法》和《环境保护法》规定的要求[3],以法执行,切忌顾“关系”,务必实行依法治矿,依法建矿,处罚公正、公开。通过各种渠道和媒体宣传环保的重要性,使人们群众参与环保行动中,充分发挥公众的监督作用,必要时还可以对预防和保护环境灾害做出贡献的人们给予一定的物质和精神奖励,从而加强人们环保意识的重要性和自觉性[6]。

5 结语

保护矿山环境是实现矿业经济发展的基础条件。因此,加强矿山的环境保护,既是一项长远的基本策略,又是当前必须重视和解决的难题。各级政府及相关管理部门一定要给予高度重视,防治因矿山开发而造成的环境污染与破坏。务必贯彻落实科学发展观,做到经济建设与地质环境的双嬴,使开发资源、优化环境、发展经济三者相互促进、和谐发展。

[1]何伟民,杨志强,等.甘肃省碌曲县拉尔玛金矿床水工环地质勘查报告[R].河南省地矿局第二地质勘查院.2014.2.

[2]陈剑平,付荣华,等.环境地质与工程[M].北京:地质出版社.2003.

[3]何伟民,宋丽娜,等.伊川高山煤矿区地质环境问题及治理措施[J].地质灾害与环境保护.2011.22(2):14-17.

[4]唐大雄,刘佑荣,等.工程岩土学[M].地质出版社.2005.

[5]韩晓雷.工程地质学原理[M].北京:机械工业出版社.2003.

[6]何伟民.矿山常见地质灾害类型与治理对策[J].地质灾害与环境保护.2014.25(3):30-34.