清江中上游景阳滑坡群成因及稳定性分析

胡海霞,薛永恒

(1.长江大学工程技术学院,荆州 434020;2.中国建筑西南勘察设计研究院有限公司,武汉 430205)

近年来随着人类工程活动以及全球极端气候等因素的影响,地质灾害频发,尤以滑坡灾害最为典型,而滑坡形成机制及稳定性研究又是滑坡灾害研究的核心难题和热点[1-4]。在清江流域地质灾害详细调查项目的支柱下,专门开展了清江重点岸段1∶1万工程地质测绘及典型灾害点勘察,本文以景阳段滑坡群为例,探讨其形成机制及稳定性趋势分析。景阳段滑坡群位于清江中上游,距水布垭大坝30 k m,滑坡群发育岸段全长约6 k m,是水布垭库区滑坡发育密度最高、规模最大、威胁人口最多的岸段,对其形成机制及稳定性分析非常必要。

1 滑坡群分布及基本地质特征

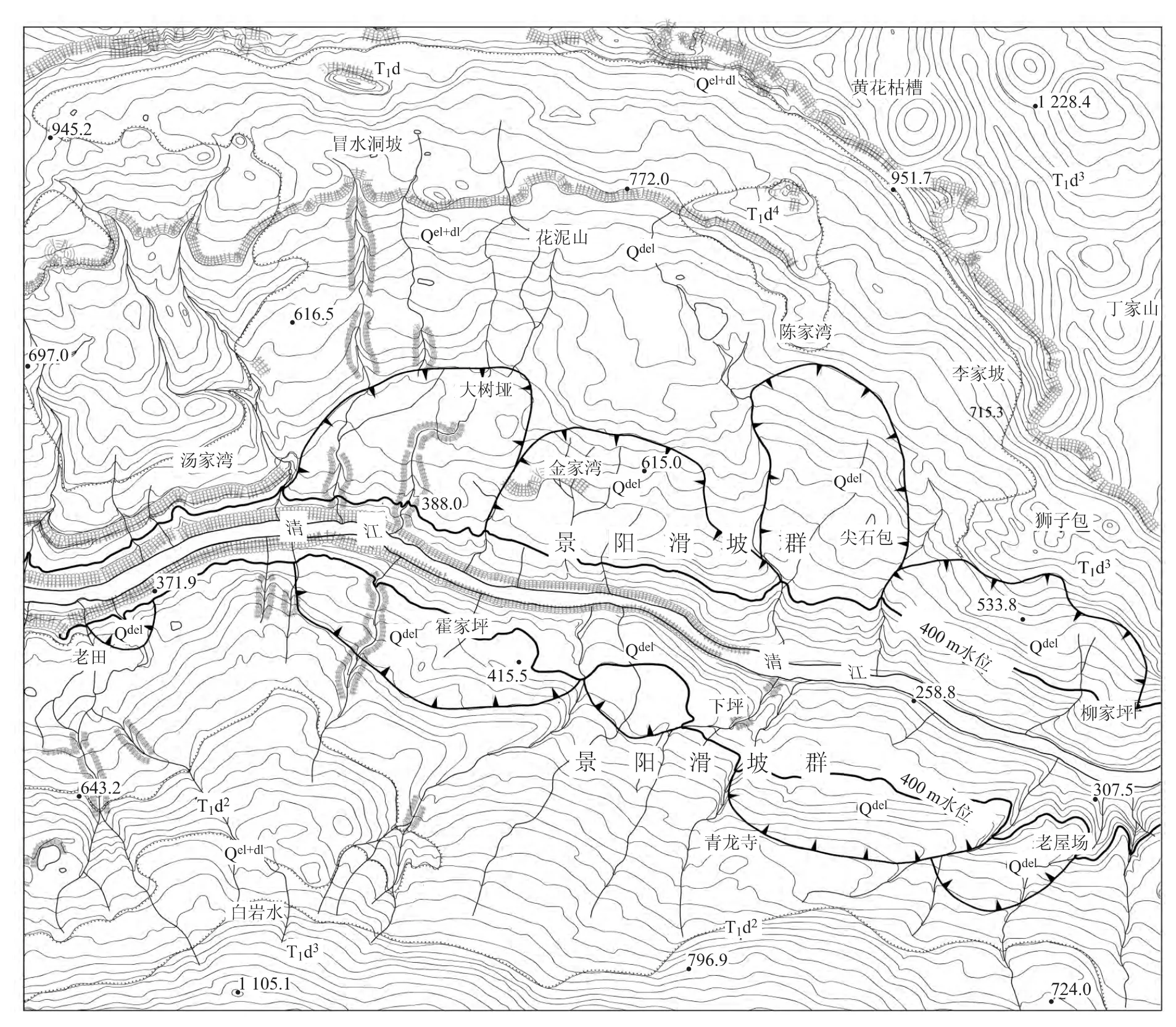

滑坡群沿清江河谷两岸斜坡发育,分布特征见图1,主滑方向均沿斜坡方向指向清江河谷中心,两岸基本上呈对称发育。滑坡界限多以南北向的冲沟、基岩山脊为界限,平面多为半圆或舌形,微地貌主要以台地为背景发育成圈椅状,滑坡群一般中部厚,前后缘薄,根据钻探勘察资料统计,滑坡中部厚度在69.1~99.1 m之间,平均厚度约63 m,滑坡体积以大于1 000×104m3为主。滑坡物质结构组成主要分为三层:第一层为滑坡松散堆积体层,物质组成为碎块石土,向下碎块石含量增加,架空结构明显,主要来源于崩塌堆积;第二层为滑带土,物质组成有黄色、深灰色的含砾石土组成,主要由大隆组泥岩或大冶组软弱层风化而成;第三层为基岩及扰动带,物质组成为碎块石及完整基岩组成,完整基岩为二叠系灰岩,为滑坡滑床。

图1 景阳滑坡群分布图

2 滑坡群形成的地质环境条件

滑坡形成的地质环境条件主要受控于地形地貌、地层岩性及地质构造,这三者决定了滑坡群形成的背景条件,对其滑坡群形成的贡献各有所不同。首先,地形地貌决定滑坡得以形成最基本条件,为其形成提供空间及动能。景阳滑坡群所在区域上位于新华夏系第三隆起带内,该地区挽近期以来地壳运动为间歇性抬升,清江不断下切,切割深度大于1 000 m,形成深谷,清江两岸为高陡的临空面,为滑坡发生提供了充分的运动空间和势能储备,在其他综合因素的影响下形成现今滑坡群。现滑坡群位于清江两岸的斜坡上,斜坡呈台阶状,为滑坡、崩塌等堆积体提供了堆积平台,储存了大量的滑坡、崩塌的物质基础,在清江的切割下再次形成临空面,为滑坡提供了释放能量的有利条件;其次是地层岩性,决定了滑坡物质组成及发生的难易程度。滑坡区地层岩性主要为三叠系下统大冶组(T1d)灰色薄-中厚层泥灰岩与灰黄色页岩及泥晶灰岩互层,泥灰岩单层厚10~40 cm,页岩单层厚20~25 cm,二叠系上统大隆组(P3d)深灰色-黑色的炭质泥岩、夹少量的硅质岩、吴家坪组(P3w)深灰色含燧石条带、燧石团块灰岩,由于大隆组地层中页岩、泥岩等软岩易风化,遇水软化,在河流切割或构造作用下易发生蠕变、滑动,是滑坡产生的重要条件之一。同时由于该区地层产状平缓,一般倾角在0°~15°之间,在释放能量时多沿节理裂隙发生崩塌,不易形成基岩滑坡,因此崩塌堆积体不断给斜坡加载,为堆积体滑坡提供了丰富的物质基础;第三是构成,构造最大动力源,改变岩体的结构及完整性。滑坡群在区域上位于新华夏系第三隆起带内,区内褶皱发育,以花坪向斜、景阳背斜为主要影响构造,在褶皱构造的影响下,造成岩体中构造裂隙十分发育,以北东及北西走向的两组共轭裂隙为主,清江河流正好沿景阳背斜轴部发育。密集的构造裂隙为岩质斜坡的变形破坏创造了良好的条件,一方面使岩体沿构造裂隙面呈折线状剪切追踪,另一方面为地下水的活动、运移提供了通道,为滑坡变形、危岩的崩塌发展创造了有利的条件。

3 滑坡群形成的诱发因素

滑坡区主要诱发因素为大气降雨及水库蓄水,二者对滑坡滑动起诱发作用,对其贡献分阶段各有侧重,在滑坡形成过程中,降雨应是在主导作用。滑坡区位于鄂西暴雨区,多年平均降雨量1 416.4 mm,大气降水沿表层松散堆积体下渗,加之大冶组一段与二叠系接触带出露一套软硬相间的地层,软层相对隔水,降水透过表层土沿基岩节理裂隙入渗,使软弱层软化或泥化,从而导致岩土体失稳,产生滑坡、崩塌事件。而滑坡群形成后的今天,滑坡再次滑动的主要诱发因素则为水库蓄水。水布垭水库蓄水后,滑坡受到库水浸泡,滑坡岩土体与水发生相互作用。一方面由于滑体受库水浸泡,岩体发生软化,特别是滑动带其物理力学性质变差,抗剪强度值急剧降低,导致抗滑力减小,且这种软化常常具有不可逆性;另一方面是滑坡浸水后产生悬浮减重效应,对库岸滑坡抗滑力起衰减作用,从而诱发滑坡的形成或复活。

4 滑坡群成因机制

景阳段滑坡群主要受清江河流切割、层间软弱夹层、斜坡结构、节理裂隙等诸多因素综合控制。据前人资料[5-8],在中更新世 Qp2晚期(距今约30~40×104a),清江河流不断下切 ,清江两岸形成高陡的临空面,在卸荷作用下产生崩塌体,进而储备大量的松散堆积体,失稳后形成滑坡,滑坡的成因主要经历两个阶段,形成过程见图2。

第一阶段随着清江下切,三叠系下统大冶组地层被切割,软弱夹层被切穿,前缘形成高陡的临空面,由于区内构造发育,岩体结构相对较破碎,节理裂隙发育,加之大冶组含钙质泥岩软层,该层易软化,岩体力学性质差,加剧上部岩体节理裂隙发育,最终贯通,节理裂隙、软弱夹层及临空面将岩体分割成独立的岩体,在重力卸荷作用下脱离母岩,发生崩塌事件,崩塌体物质组成为碎块石、似基岩状块体,崩塌体堆积于清江河谷或近岸地段。在清江不断切割下,崩塌事件多次发生,斜坡不断接受崩塌堆积,由于堆积超载,堆积体失稳而产生滑坡,即进入下一阶段演化;第二阶段在第一阶段基础上继续演进,河流不断下切,岸坡前缘临空面高度加大,当河流下切切穿三叠系大冶组地层直至二叠系上统大隆组炭质泥岩、页岩软地层时,滑坡又具备了崩塌条件,在重力作用下,三叠系大冶组灰岩沿大隆组软弱层与节理裂隙面再次产生崩塌事件,崩塌堆积体物质为三叠系下统大冶组灰岩碎块石、似基岩状块体,崩塌堆积给第一阶段的滑坡堆积体加载,在河流的切割下再次产生滑坡,滑体进入清江部分被河流带走,残留在斜坡上的部分成为现在的潜在滑坡堆积体。

综上所述,滑坡形成过程分为两个阶段演进,第一阶段,在河流的切割下,三叠系大冶组灰岩沿软弱夹层滑动,形成大规模的崩塌事件;第二阶段为崩塌堆积体或三叠系灰岩沿斜坡面继续释放能量,形成的滑坡事件,部分滑坡体入江后被河流冲刷带走,大部分留下堆积在清江两岸堆积形成现今的滑坡群地貌。

5 滑坡群稳定性现状及趋势分析

5.1 滑坡现状变形机制分析

水布垭库区于2007年蓄水以来,清江两岸涉水滑坡存在不同程度的变形,主要表现形式以房屋墙体及地面开裂,裂缝走向具有定向性,通过调查统计,裂缝方向与清江河流方向基本一致,与主滑方向垂直。2009年4月二期蓄水以来,变形有加剧趋势,部分裂缝宽度增加,出现下错现象,且在库水位变化时产生轰隆隆的响声[9-10],个别滑坡甚至产生地面塌陷,出现圆形塌陷坑。这些变形主要与水库水位升降有关,由于滑坡体多为碎块石组成,具有架空结构,水位变化时产生响声,部分土体被掏空而出现地面塌陷。

5.2 滑坡稳定性趋势分析

根据研究区典型滑坡的计算结果看[11-12],滑坡在自重+静水压力、自重+静水位+降雨、自重+库水水位升降、自重+库水位升降+降雨等工况条件下稳定系数为1.084~1.066之间,处于基本稳定状态,但从滑坡现状变形机制分析,滑坡在降雨及水库蓄水条件下,产生裂缝及地面塌陷,可能产生次一级及局部失稳的可能,稳定性相对较差。综合分析,滑坡群整体处于基本稳定状态,但在暴雨及库区水位骤降或骤涨的条件下稳定性变差,有局部或次一级滑坡的可能。

图2 景阳滑坡群形成过程图

6 讨论与结论

通过对景阳段滑坡群1∶1万工程地质测绘及典型滑坡勘察,在结合清江河谷地貌演化,探讨了景阳滑坡群形成的影响因素及形成过程,认为滑坡群形成的影响因素主要为地形地貌、地层岩性、地质构造、降雨、水库蓄水等五大因素控制。其形成过程分为二个阶段,第一阶段为河流斜切,沿着三叠系软弱夹层形成一级平台,上部坚硬岩体崩塌堆积;第二阶段河流再次下切,沿着二叠系软弱岩层形成二级平台,一级平台上堆积物及坚硬岩体崩滑堆积形成现今的滑坡群。分析了滑坡群的稳定性,认为滑坡群整体处于基本稳定,但在暴雨及库区水位骤降或骤涨的条件下稳定性变差,有局部或次一级滑坡的可能。

[1]黄润秋.20世纪以来中国的大型滑坡及其发生机制[J].岩石力学与工程学报,2007,26(03):433-454.

[2]殷坤龙,韩再生,李志中.国际滑坡研究的新进展[J].水文地质工程地质,2000,27(5):1-4.

[3]李天斌,陈明东,王兰生.滑坡实时跟踪预报[M].成都:成都科技大学出版社,1999.

[4]杨为民,徐瑞春,吴树仁,等.清江隔河岩库区天池口滑坡变形机制及稳定性分析[J].吉林大学学报(地球科学版),2007,37(5):378-384.

[5]王增银,姚长宏,周梓良.鄂西清江的形成与演化讨论[J].地质科技情报,1999,18(3):25-29.

[6]赵信文,金维群,彭柯,等.清江中游隔河岩库区偏山滑坡形成机制及稳定性分析[J].吉林大学学报(地球科学版),2009,39(5):874-881.

[7]金维群,肖尚斌,等.鄂西清江河流演化研究进展[J].海洋科学,2010,34(3):88-91.

[8]吴树仁,金逸民,石菊松,等.滑坡预警判据初步研究——以三峡库区为例[J].吉林大学学报(地球科学版),2004,34(4):596-600.

[9]杨为民,徐瑞春,吴树仁,等.鄂西清江隔河岩水库茅坪滑坡蠕滑变形及其稳定性[J].地质通报,2007,26(3):318-319.

[10]陈祖煜.土质边坡稳定分析——原理、方法、程序[M].北京:中国水利水电出版社,2003.

[11]Sar ma S K.Stability analysis of embankments and slopes[J].Geotechnique,1979,105(12):1511-1524.

[12]谭成轩,汪瑞江,吴树仁,等.滑坡稳定性三维数值模拟分析[J].长春科技大学学报,1999,29(3):267-271.