沿江公路泥石流与滑坡起动坡度分析

袁猛,丁静声

(重庆交通大学土木建筑学院;重庆 400074)

受地形、气候及人为活动影响,公路泥石流和滑坡两种严重地质灾害广泛分布于西部山区交通沿线,严重制约着西部公路建设和运营的可持续进行。西部山区地质构造活动强烈,地形复杂,夏季多暴雨,泥石流发育强烈,泥石流和滑坡常造成道路、桥涵及其构造设施的冲毁、磨蚀毁损甚至淤埋破坏。西南地区由滑坡和泥石流灾害引发交通阻断次数占至60%以上[1];在泥石流灾害严重地区,泥石流毁损公路构筑物导致交通中断的总时间,占公路可通行时间的30%~40%[2]。西部山区山高谷深,地形起伏较大,受水流下切和侧蚀共同作用,沟床坡度也会发生变化,公路布线多沿江河,不可避免地跨越沟谷泥石流区,探究公路沿线泥石流沟中泥石流动力机理,合理布置路线高程势必会有效减少泥石流和滑坡对公路及其构造物的危害。因此,研究泥石流沟特征和泥石流与滑坡起动临界坡度,为公路顺势选线和交通构造物合理设置提供科学依据,有利于交通沿线和农田区域泥石流滑坡灾害的预判及防治。

多年来,国内外学者不仅深入研究泥石流的形成、运动机理、静动力学特征和风险评估及防治技术;还研究了泥石流与滑坡的转化过程及起动特征,它们既存在密切联系又有很大差别。李天池(1980)[3]分析了滑坡型泥石流的运动特征,并提出滑坡型泥石流的形成条件。Johnson(1984)[4]认为滑坡是坡上土体局部剪切产生的整体运动,泥石流是颗粒流连续剪切运动;在一定条件下,滑坡可直接转化为泥石流。Takahashi(1991)[5]研究发现降雨作用产生的沟床上地表径流是泥石流能够起动的主要因素。崔鹏(1991)[6]通过大量水槽实验研究了泥石流起动机理,揭示了滑坡转化为泥石流运动过程的连续性,强调水分饱和度、细颗粒、坡度三者在转化过程中起到重要作用;Iverson(2001)[7]通过大型泥石流坡形槽反复试验提出一般由降雨、融雪或地下水等产生孔隙水压力的增加而促使滑坡转化为泥石流。Okura(2002)[8]考虑坡面形态因素,通过变坡水槽实验提出上部坡体下滑、饱和区的超静孔压及快速剪切过程是滑坡转化为泥石流的三个阶段。张惠惠(2013)[9]研究强震区震后泥石流起动的临界水力条件,提出泥石流起动的临界流速随沟床坡度的增加而减小。以往主要研究在于滑坡与泥石流起动形态,滑坡转化为泥石流的主要诱因是岩土体流态化、超静孔压及沟床坡度,但针对泥石流起动和滑坡转化为泥石流临界坡度的定量计算还很少。

为了能较为深入地了解沿江公路沿线泥石流起动特征,基于拜格诺液固两相流理论,依托于云南省交通科技项目“泥石流地区高速公路建设关键技术研究”,并将该理论应用到该区泥石流与滑坡起动坡度中进行定量计算验证分析,取得良好效果,为公路和桥涵建设、边坡防护及运营决策提供理论指导意义。

1 理论基础

1.1 拜格诺液固两相颗粒流理论

英国科学家拜格诺(1954)[10]从实验中发现,当固液两相流中泥沙含量很高时,由于固体颗粒间可以透过不断地碰撞来进行动量转换而形成沿着水流方向的动量交换会形成粒间离散剪应力τ和与水流垂直方向的动量交换则形成粒间离散应力Pd,同时,他提出了这两种应力之间的本构关系:τ=-Pdtanα,其 中 tanα 为 动 摩 擦 系 数。Takahashi(1980)[11]将拜格诺理论应用于泥石流研究中提出了泥石流拜格诺膨胀流模型,其解释了泥石流大颗粒支撑结构形成的物理力学机理和流体紊动对流体阻力的影响,建立了求解泥石流平均速度和流体深度的泥石流运动方程,计算出典型泥石流临界坡度范围为14.9°~22.9°[12]。近年来,随着对泥石流特征值、流变特征及静动力学的深入研究,发现泥石流拜格诺模型在特殊区域对泥石流的研究有其适用性,在国际泥石流起动机理研究方面产生深远影响,为制订泥石流综合防治规划方案提供理论基础。

1.2 泥石流起动机理分析

沟道内处于一定坡度的松散固体物质只要在一定强度的降水条件下,其结构和力学强度的就会发生改变,形成泥石流。实际地形对泥石流运动的影响是非常大的,在沟道的跌坎、岸壁、沟床坡度及堆积扇的洼地处往往会出现奇异流速或堆积深度值。颗粒间流体和颗粒分散体的运动过程遵守能量守恒定律。一定坡度条件下,暴雨骤然暴发,在强烈的地表径流作用下产生顺向运动,这是一个固体与固体、固体与液体和液体与液体的相互碰撞过程,它们都遵守动量守恒定律;颗粒层间的剪切运动产生紊流时,产生正交及切线方向分量的扩散形成颗粒间正交离散应力和剪切应力(剪切应力看作由颗粒相互碰撞产生的的分散相剪切力和颗粒间流体变形所产生的连续相剪切应力)严重不平衡,使颗粒起动部分出现高速运动;处于悬浮状态下的粗颗粒间流体被细粒隔断,细粒的空间增大,细粒连接作用得到增强,结构强度急剧增加,饱和时达到最大,此时形成泥石流。受剪状态下细颗粒相互碰撞,产生新的聚合力,随着粗颗粒间孔隙压力变化,粗粒之间的摩擦力减小,颗粒间塑性增强,发生粘性堆积层与层的破坏过程,这是起动阶段分离机理过程;若临界坡度处于典型泥石流坡度范围,则易发生泥石流。若起动坡度大于发生滑坡时的临界坡度,则会发生垮塌滑坡;在液固两相作用下,滑坡体会转化成泥石流,形成滑坡性泥石流,这说明泥石流和滑坡的形成、起动和转化与液体、固体颗粒大小、泥石流的容重和沟床比降及固体源所处坡度有紧密关系。

2 泥石流与滑坡起动临界坡度分析

2.1 泥石流与滑坡起动力学机理分析

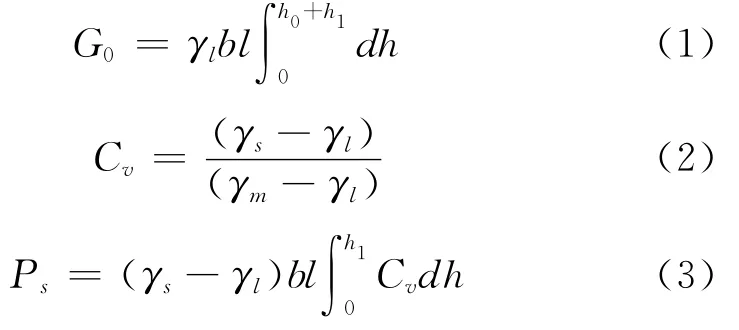

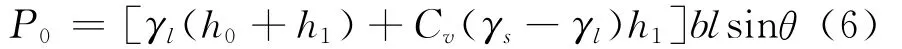

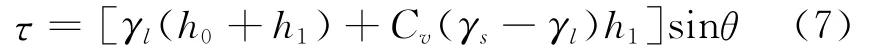

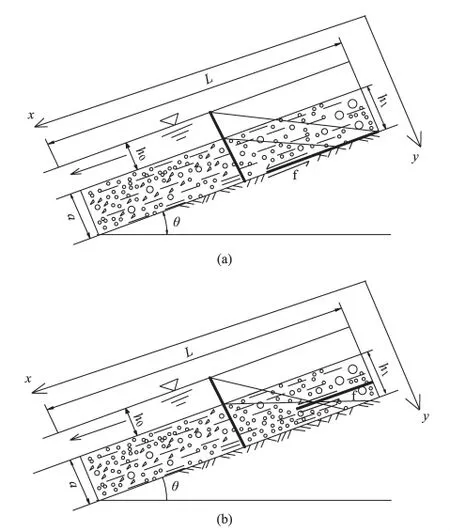

西部地区泥石流发生的时间和规模与降雨的峰值存在紧密关系,沟面径流和水流渗流是爆发暴雨型泥石流的根本原因。假设如图1所示有一厚度为a均匀的泥石颗粒层,其沟床坡度为ϑ,当表面径流水高度为h0时,在渗流作用下颗粒间的空隙处于饱和状态。取一长为l、宽为b的单元体并对其进行受力分析,从静力平衡方面考虑:

式中,水深h1处清水的重力G0;Cv为颗粒体积浓度;Ps为饱和时颗粒层h1处的孔隙压力;γs为泥石流天然容重,g/cm3;γm为固体颗粒重度,g/cm3;γl为水的重度,γl=1 g·cm-3。

由式(1)和(3)得土体达到饱和状态下h1处的饱和土层浮容重G为:

稳定状态下,平行沟床坡面的孔隙水力P0由单位面积平行沟床坡面水柱的重力确定:

典型的切应力分布如图1(a)和(b),图中τ为作用于颗粒间的剪切力,τ1为颗粒内部的剪切力,σN为正应力;将要起动饱和固体颗粒的重量可暂时由液相通过浮力来支撑,则平行于沟床坡面颗粒间的剪切应力τ可表示为:

当图1中土层刚开始起动时,打破颗粒层平衡状态,短时间内忽略颗粒层间粘聚力和孔隙水变形的剪切力,在颗粒运动强烈的惯性范围内泥石流的离散应力P′为:

式中,γs为颗粒容重;K为常数;λ为线性浓度;d为颗粒粒径;du/dy为剪切速率。

图1 沿X方向沟床颗粒层切应力分布示意图

考虑颗粒层刚刚起动时,运用拜格诺提出颗粒间本构关系,那么垂直沟床坡面的有效正应力σ'等于颗粒间碰撞产生垂直沟床坡面的正交离散应力P'等于垂直沟床坡面的颗粒内抗剪强度τf,运用Mohr-Coulomb准则,力σ'和τf分别表示为:

2.2 滑坡起动临界坡度分析

在dτ/da≥dτf/da的条件下,出现图1(a)的情况,由式(7)和式(10)得:

当土体的坡度满足式(11)时,即有τ大于τf,发生整体剪切下滑,即发生滑坡现象。

2.3 泥石流起动临界坡度分析

当dτ/da <dτf/da和h1≥d(d为颗粒直径)时,出现图1(b)的情况,tanθ满足:

当dτ/da<dτf/da和h1≤d时,颗粒仅仅受到静力作用而堆积层不会发生移动。

基于上述讨论,当h1≤kh0,令h1/h0=k,从

式(13)可看出颗粒发生大面积移动临界坡度θ1为:

从式(15)看出,k值愈大,颗粒层发生大体积移动的临界坡度θ1愈小。即泥石流起动的临界坡度θ1为:

3 公路工程实例验证分析

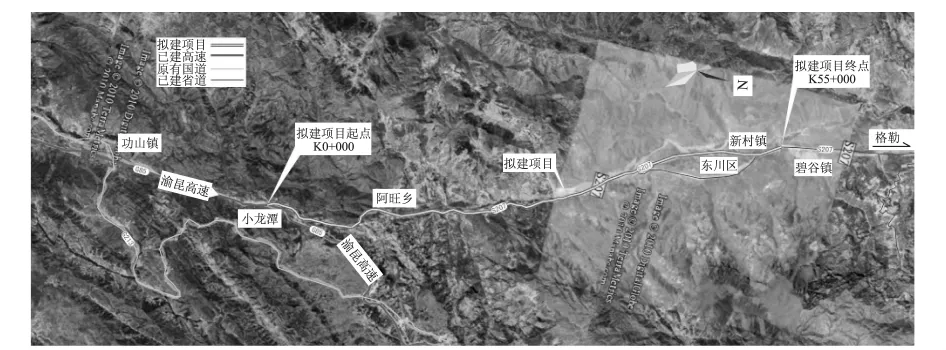

小江流域主要以云岩、砂岩、玄武岩为主,表层受地震活动、风化后多呈碎石,地层受侵蚀强烈。小江大白河段是东川和小江流域与省内外连接的咽喉地带,东川已建多条交通干线及其构造物均沿江分布,直接受大白河段多条泥石流危害。在建公路昆明功山-东川高速公路如卫星影象图2,起于G85嵩明-待补高速段功山收费站、经阿旺、姑海,止于东川,全长约50.41 k m,整条公路处于滇东北部小江流域小江大断裂带、强地震带上,暴雨过程中泥石流沟床易发生垮塌滑坡,沟内堆积物及沟床滑坡溃决后形成丰富固体松散物,使区内发生大规模的灾害性泥石流。沿线泥石流发育强烈,分布广泛、暴发频繁;对交通的危害主要集中于大白河路段,分布有以大白泥沟为代表的26条灾害性泥石流沟,该区域夏季夜间多暴雨,多年来区内多条灾害性泥石流的频发掏蚀及冲淤等严重阻碍了区内交通干线的正常建设和运营。

图2 研究区处卫星影象图

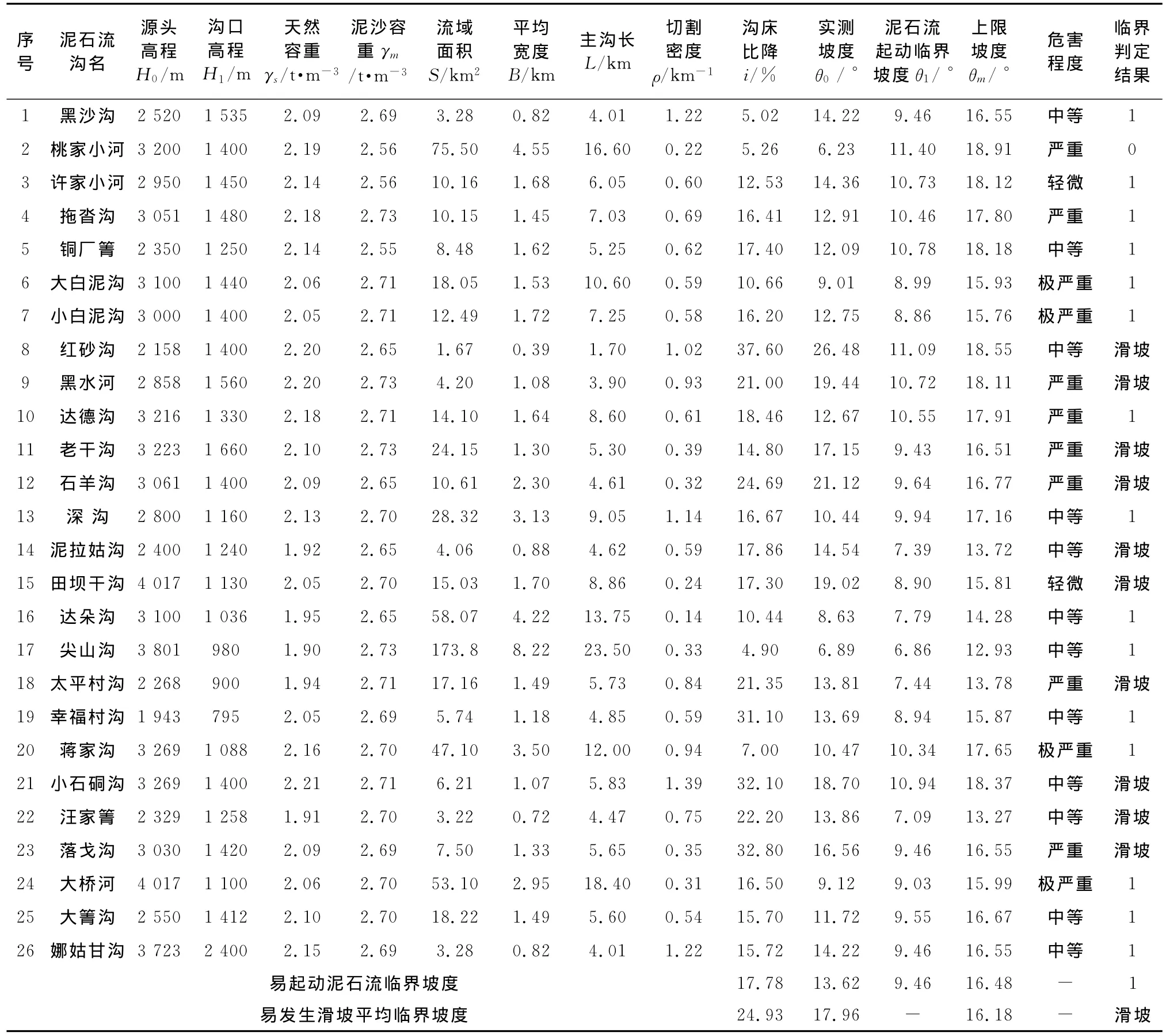

小江流域26条典型泥石流沟部分特征参数如表1。由式(13)、(14)和(15)得易发生泥石流的临界坡度范围为(θ1,θm),临界坡度大于θm时发生滑坡性泥石流,判定结果如表1(泥石流起动频率较低取“0”,起动泥石流取“1”,超过上限坡度θm取“产生滑坡”)。

小江流域泥石流因泥石流起动和发育强烈而比较难于预测和治理,泥石流沟的主沟长、流域面积、沟域宽度等是流域形态的重要特征值,认识其特征值对泥石流起动坡度研究具有十分重要理论指导意义,由表1得,该区内26条典型泥石流主要由区域内暴雨引起,泥石流沟主沟长主要集中于1~10 k m,占77%;绝大部分沟域流域面积集中于1~20 k m2内,占73.1%;绝大部分沟域宽度集中于1~5 k m,占77%;泥石流沟平均沟床比降主要介于5%~25%之间,占88.5%;切割密度集中于0.2~1之间,占80.8%。由此可见,小江泥石流因特殊的沟道地貌条件影响泥石流起动坡度,形成特殊的泥石流滑坡类型、规模及灾害特征。

4 计算结果分析

从表1可以看出,26条泥石流沟典型泥石流平均泥石流临界坡度范围为9.46°~16.48°,发生滑坡性泥石流的平均临界坡度16.18°;与文献[13]提出贵州省喀斯特地区泥石流起动沟床坡度介于11.8°~21°之间相比,偏小;这是由于小江流域所处特殊地质地貌、自然气候条件和强地震带及人类活动客观的历史造成的。蒋家沟泥石流起动坡度范围为10.34°~17.65°,与文献[14]提出的蒋家沟典型泥石流临界坡度范围9.6°~17°相比,偏大。在实勘中发现东川泥石流沟存在典型的形成区、流通区和堆积区,还发现蒋家沟、大白泥沟、大桥河等多条沟上游有数条支沟;蒋家沟泥石流固体物质主要源于上游主支沟,沟床主要集中10°~20°,据文献[15]门前沟沟床平均纵坡为12.4°,多照沟为11.3°。红砂沟、老干沟等9条泥石流沟域内滑坡、垮塌等不良地质现象较发育,沟内堆积物丰富,暴雨条件下易暴发大规模泥石流,这与所求结果相吻合。处于暴雨条件下小江流域泥石流沟不仅容易起动泥石流,大部分还会伴随强烈的滑坡现象。经实地考察,小江流域存在典型的 “砂石化”现象。东川泥石流起动坡度范围与暴雨、泥石流浓度紧密相关,起动坡度较低是区域内泥石流常阻塞桥涵、淤毁路基和形成大规模堆积扇的重要原因。

表1 小江流域典型泥石流沟部分特征参数及临界坡度判定表

5 结语

基于拜格诺液固两相流理论,探究沟床泥石流起动力学机理分析,讨论了典型泥石流起动的临界坡度范围(θ1,θm)和发生滑坡时的临界坡度θm的表达式;通过分析小江流域26条典型泥石流沟的形态特征,计算得出泥石流临界坡度范围为9.46°~16.48°,发生滑坡性泥石流临界坡度16.18°,说明沟床坡度是小江区域容易起动泥石流和产生滑坡性泥石流的主要影响因素之一,能很好解释基于固液两相力学机理分析对于泥石流起动和发生滑坡的临界坡度在小江流域的适用性和合理性。说明拜格诺液固两相流理论在小江流域泥石流和滑坡起动临界坡度适用性。结果为东川区域交通建设、公路运营维护和沟道整治提供参考。

[1]田强春,朱洪洲,高玲然,等.西南山区干线公路阻断状况研究[J].重庆交通大学学报(自然科学版),2014,33(3):41-44.

[2]陈洪凯.公路泥石流研究及治理[M].北京:人民交通出版社,2004.

[3]李天池,章书成,康志成.滑坡型泥石流[A].全国泥石流学术会议论文集[C].中国科学院成都地理研究所,1980:110-116.

[4]Johnson A M.Debris flow[A].Bmmden D,Prior D B.Slope instability[M].Awiley-inter nation Publication,1984:257-361.

[5]Takahashi T.Mechanics and the existence criteria of various types of flows during massive sedi ment transport[J].Earth and Environment Science,1991,(37):267-278.

[6]崔鹏.泥石流起动条件及机理的实验研究[J].科学通报,1991,36(21):1650-1652.

[7]Iver n R M,et a1.New views of granular mass f ows[J].Geology,2001,29(2):115-118.

[8]Okura Y,KITAHARA H,OCHIAI H,et a1.Landslides fluid-ization process by flume experiments[J].Engineering Geology,2002,66(1):65-78.

[9]张惠惠,余斌,张健楠.洪水起动泥石流沟床物质形成泥石流的试验[J].桂林理工大学学报,2013,33(3):443-448.

[10]Bagnold.R.A.Experiments on a gravity-free dispersion of large solid spheres in a Newtonian fluid under shear[A].Proceedings of Royal Society of London[C].London,England,1954.225 A:49-63.

[11]Takahashi T.Mechanical characteristics of debris flow[J].J.of Hydraulic Div.ASCE,1978.104,(HY8):1153-1169.

[12]Takahashi T.Debris flow on prismatic open channel[J].J.of Hydraulic Div.ASCE,1980,106,(HY3):381-396.

[13]程磊.贵州省喀斯特地区典型泥石流沟床起动机理研究[D].成都:成都理工大学,硕士学位论文,2012.

[14]魏厚振.蒋家沟泥石流砾石土力学性状与起动过程分析研究[D].北京:中国科学院研究生院,博士学位论文,2008.

[15]杨仁文.云南蒋家沟泥石流固体物质补给量[J].山地研究,1997,15(4):305-307.