徐州市地质灾害分布特征及成因分析

花修权,黄敬军,缪世贤,张丽,武鑫

(1.徐州市国土资源局,徐州 221006;2.国土资源部地裂缝地质灾害重点实验室,南京 210018;3.江苏省地质调查研究院,南京 210018)

1 引言

徐州市位于江苏省西北部,苏鲁豫皖四省接壤处,是重要的综合性交通枢纽和淮海经济区的中心城市,全市辖丰、沛、邳州、睢宁、新沂五县(市)及铜山、贾汪、泉山、云龙、鼓楼五区,总面积11 258 k m2,地貌属鲁中南剥蚀低山丘陵的南延部分,平原洼地占90%,气候属暖温带半湿润季风气候,年平均降水量832 mm。水系属淮河流域,以故黄河为界形成三个独立的水系:北侧为沂泗运水系,南侧为濉安河水系,故黄河滩地由于河床淤高为“悬河”而单独成一个水系。受黄河夺泗入淮的影响,明清时期徐州地区洪涝灾害频发,但地质灾害并不多见。建国以来,随着岩溶地下水的强烈开采及煤炭资源的开发利用,相继出现了一系列的地质灾害,造成了极大的经济损失和危害,影响了人民群众正常的生产生活。因此,全面总结分析徐州市主要地质灾害的分布特征及形成地质条件,研究防灾减灾对策对保障和促进徐州社会经济的可持续发展,提高地质灾害防灾能力具有重要的意义。

2 主要地质灾害分布特征及危害

据调查,徐州市地质灾害类型可分为滑坡、崩塌、地裂缝、地面沉降、岩溶塌陷、采空塌陷和特殊类岩土(砂土、软土、膨胀土)等几类。

2.1 岩溶塌陷

徐州岩溶塌陷主要分布在城市中心区,塌陷始发于1986年5月27日的徐州市溶剂厂,此后,在新生里、民安巷、五交化商场、开明市场、朝阳路和下洪村等地先后发生岩溶塌陷14起,共20个塌陷坑(表1、图1)。

徐州岩溶塌陷主要发生在20世纪90年代,共14起,占塌陷总数的70%,塌陷虽属小型,但由于塌陷分布在城市中心区,人口、建筑物密度大,不但给人民的生命和财产造成很大的经济损失,而且加剧了人民群众的灾害性心理。如1986年的市溶剂厂岩溶塌陷,造成铁路路基下沉7.5 cm,迫使东陇海行车中断22 h,险些酿成列车颠覆的重大事故;1992年新生街塌陷,共出现大小8个塌坑,最大的塌陷坑直径达25 m,深4.5 m,塌陷面积达375 m2,直接倒塌民房96户,房屋224间,其余民房及地面严重开裂、变形,自来水管道、下水道等生活设施全部损坏,造成直接经济损失达4 000万元。

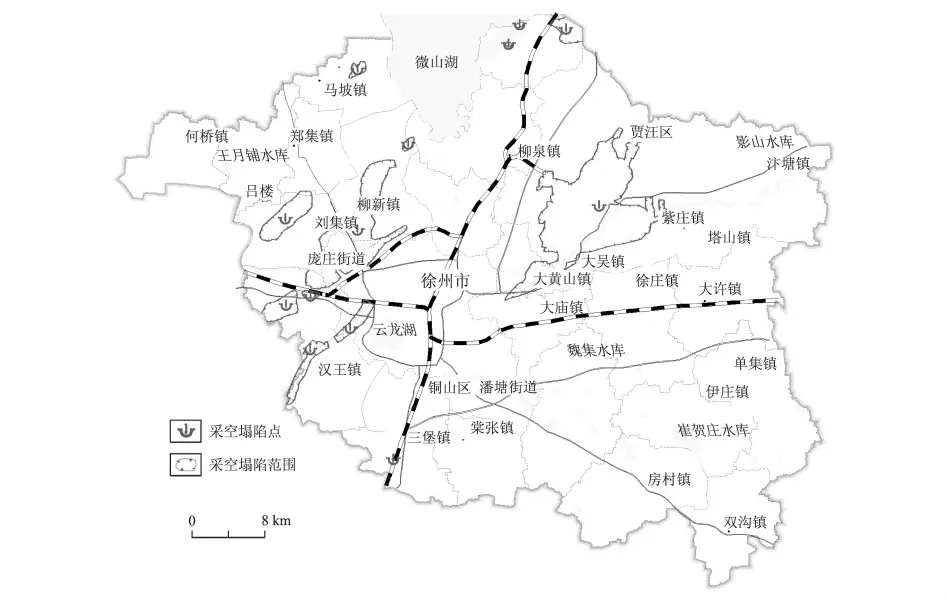

2.2 采空塌陷

徐州采空塌陷是伴随着地下采矿而产生的,主要分布在贾汪、九里、闸河、利国和丰沛五大煤田的20个煤矿区及利国铁矿区和四户石膏矿区,塌陷面积达23 354 h m2。

图1 徐州市岩溶塌陷分布图

表1 徐州市岩溶塌陷地质灾害一览表

利国铁矿区1963年转入地下开采以来,先后发生2次采空塌陷,塌陷面积达8.24 h m2;四户石膏矿虽为矿房式开采,但由于矿床深度浅、地质构造复杂,也已陆续诱发多起采空塌陷。2012年9月18日的富达矿塌陷坑直径70 m,塌陷坑可见深度7 m;徐州煤田经过130 a的开采,地表形成规模巨大的塌陷地,在平面上可分为丰沛、利国、张集、夹河—垞城、卧牛-马庄、贾汪等6大片,涉及沛县及铜山、泉山、贾汪和经济开发区,塌陷面积达22 530 h m2[1](表2)。其中城市规划区内塌陷地面积达17 222 h m2(图2)。

(1)对土地资源的破坏。徐州煤矿塌陷最直接的影响是土地塌陷区积水。全市21 958 h m2塌陷地中,下沉较深且地势低洼造成长年积水或季节性积水的约5 000 h m2,积水深度达7 m,平均积水3~3.5 m,连水稻之类的农作物也无法耕作;下沉较小或成为坡地的面积为8 000 h m2。

(2)对地表设施的破坏。徐州煤矿塌陷毁损中沟级以上建筑物1 516座,干渠及大沟以下水利工程已基本损毁,水利设施的破坏使农田旱时不能灌,涝时不能排,有渍降不下。塌陷区或汪洋一片,或旱涝频繁,或杂草丛生,农业生产受到严重影响。地面塌陷也引起房屋裂缝、变形、倒塌。采煤塌陷引起106个村庄迁移,迁移人口10.18万人,一些桥梁断裂,路基沉陷变形,道路网破坏严重,供电、通讯系统基本遭到破坏[2]。

(3)对水资源的破坏。地下采矿的矿坑疏干排水使一些地下水水源相继断流,大批深井干涸,造成水资源的枯竭,使原本地下水良好的富水区变为缺水区。如贾汪煤田疏干排水,使青山泉水源地岩溶水水位降至地表下80多米深,造成多眼水井出现出水量减少或吊泵停采现象,贾汪城区20万居民吃水困难。

2.3 地面沉降

地面沉降主要发生在丰沛地区。据地面沉降监测资料及地下水降落漏斗的分布范围推测,地面沉降主要发生在沛县大屯及丰沛两县城市规划区的地下水强烈开采区,形成沛县城区-大屯及丰县城区两沉降漏斗,累计沉降量大于200 mm的区域200 k m2,累计 沉降 量 大 于100 mm 的 区 域600 k m2[3](图3)。其中,沛县大屯地面沉降发生时间较早,1988年已形成与开采区一致的沉降漏斗,最大累计沉降量达到329 mm,至2006年,最大累计沉降量达到821 mm,平均沉降速率为27 mm/a,2006年累计沉降量大于700 mm的区域面积达到1.09 k m2,累计沉降量大于100 mm的区域达到11.57 k m2[4]。

与江苏苏锡常及沿海地区相比,丰沛地区地面沉降不仅发生时间晚,而且严重程度低,但近年来发展较快。随着丰沛地区地面沉降趋势的加剧必将使城镇防洪抗洪能力降低,造成地下基础设施破坏等危害,影响河道输水,城市内涝严重。

表2 徐州市采煤塌陷地一览表

图2 徐州城市规划区采煤塌陷分布图

3 地质灾害形成的地质条件与成因分析

3.1 岩溶塌陷

3.1.1 岩溶塌陷形成的地质条件

徐州岩溶塌陷发生在山前冲积平原及山间盆地的隐伏岩溶区内。上覆土体为第四系全新统及上更新统松散沉积物,岩性以粘土、粉质粘土为主,古河道内为粉细砂、粉土;下伏岩体为早古生界以碳酸盐岩为主的沉积建造,其中寒武系张夏组鲕粒灰岩奥陶系马家沟灰岩岩溶发育,是徐州市主要的岩溶含水层。区内主要构造形迹徐州弧形构造带由一系列复式褶皱及大致与之平行的纵向压性-压扭性断裂为主组成,复式背斜核部主要由新元古界地层组成,复式向斜核部则多由二叠系地层组成。断裂构造都是与徐州弧形构造带伴生的,北北东向的压、压扭性纵向断裂与弧形褶皱近于平行,断裂面紧闭不富水;北西向张、张扭性断裂横切北北东向褶皱与断裂构造,断裂带内岩石破碎,岩溶十分发育,尤其是废黄河断裂带切穿了多个含水层,是徐州市主要富水带,作为城市供水的七里沟和丁楼水源地均位于该强富水带上,单井涌水量可达1 000~5 000 m3/d。

图3 丰沛地区地面沉降分布图

3.1.2 岩溶塌陷成因分析

岩溶塌陷是土洞或岩溶洞顶板失稳造成的,是致塌力超过抗塌力的结果。分析徐州岩溶塌陷点地质条件、岩溶发育特征及岩溶水开采等因素,导致塌陷的原因主要有:

(1)特定的地质条件——塌陷受废黄河断裂带及古河道控制。塌陷区为废黄河断裂带与古河道(古泗水和古汴水)的重叠地带,古河道的砂砾、粉砂层直接覆盖在寒武-奥陶系碳酸盐岩上。砂砾、粉砂层呈松散-稍密状态,饱水振动易液化,易于流失而产生塌陷;下伏碳酸盐岩属全型连续状灰岩,有利于岩溶发育,尤其是废黄河断裂带附近基岩面存在岩溶强烈发育的基岩破碎带。大量水文地质和工程地质勘探以及专门进行的塌陷勘探均表明,基岩面以下50 m以浅岩溶洞穴较为发育,岩溶地下水和土颗粒提供了良好的运移通道和贮存空间,因此,塌陷的产生与浅部岩溶强烈发育并存在开口洞隙密切相关。

(2)超量开采地下水——塌陷分布在岩溶水降落漏斗内。徐州市岩溶水开采于1941年,至1980年开采井数达235眼,开采量超过3 000×104m3,此后水位呈逐年下降趋势,开始出现超采现象[5],1996年开采量达8 518×104m3,超采3 122×104m3。同时随季节的不同,受降水、开采量变化等随机性干扰,因而岩溶水水位表现为多年趋势性下降、季节性频繁波动,导致孔隙水与岩溶水水位相差加大,加速孔隙水对岩溶水渗透,形成土洞并发展,最终导致塌陷。

(3)地面震动及降雨——火车震动触发塌陷多发生雨后。已发生的岩溶塌陷中有4处位于铁路附近,火车的频繁震动并复合其他因素,极易触发洞顶失稳。市区内京沪铁路几乎平行通过废黄河断裂岩溶发育带,这一影响因素不容忽视;统计表明塌陷多发生在降雨期间或大雨量降水后较短时间内,说明降雨的影响是主要的触发因素之一。

3.2 采空塌陷

3.2.1 采空塌陷形成的地质条件

(1)煤矿塌陷

徐州市是江苏省唯一的煤炭基地,煤田赋存面积达1 400 k m2,分徐州矿区(贾汪、九里、闸河、利国煤田)和丰沛矿区,主要含煤地层为石炭-二叠系,包括上石炭统本溪组(C2b)、太原组(C2t),下二叠统山西组(P1s),中二叠统下石盒子组(P1x),中上二叠统上石盒子组(P2-3s),煤系地层的总厚度超过400 m,煤层数多达22层,可采煤层6~9层,厚层或透镜体状分布,气煤、肥煤为主。上覆岩体为二叠系上统上石盒子组泥岩,徐州矿区第四系厚度30~100 m,丰沛矿区第四系厚度180~220 m。

(2)铁矿塌陷

徐州利国铁矿为接触交代-热液充填型磁铁矿矿床,成矿受地层、构造、岩浆岩及蚀变交代作用的综合控制,铁矿主要为磁铁矿,矿体呈透镜状、似层状、囊状,赋存于燕山早期(石英)闪长斑岩和下奥陶统肖县组、马家沟组碳酸盐岩的接触带及其附近,前者提供物质来源为铁矿成矿母岩,后者地层是成矿的有利条件是其成矿围岩。矿区可分为墓山、峒山、西马山、利国镇4个矿段,除利国镇矿段仍在开采外,其余3个矿段均已闭坑。

(3)石膏矿塌陷

邳州石膏矿是华东地区最大的石膏矿,为湖相蒸发沉积矿床,成膏的断陷湖盆为第三纪内陆沉积盆地(韩庄-四户盆地),盆地沉积具明显规律性,自下而上为碎屑岩-泥岩建造→膏盐岩-泥岩建造→泥岩-碎屑岩建造,每一建造代表不同的沉积条件。矿床控制面积180 k m2,地表为第四系松散沉积物,厚20~40 m,下伏第三系官庄群卞桥组泥岩、粗砂泥岩,石膏矿体主要分布于第三系官庄群卞桥组中段,3层矿层总厚度400 m,浅层膏埋藏深度50 m,具矿层厚、埋藏浅、品种全、品位高、储量丰富等特点。

3.2.2 采空塌陷成因分析

煤矿区、铁矿区的采矿方式主要是走向长壁式,采空区的顶板管理大多为全部垮落法,矿层采出后,在岩体内部形成一定空间,其周围原有的应力平衡状态受到破坏,采空区顶板覆岩失去支撑,通过矿层顶、底板岩层变形破坏来达到应力平衡。石膏矿虽采用矿房式开采,采空区留有矿柱用以支撑顶板岩层,可随着石膏矿层顶板及矿柱在地下水和空气的作用下风化、变形,强度降低,在上覆岩层的重力和构造应力的共同作用下,顶板和矿柱通过变形达到应力平衡。

顶板岩层的变形破坏一般自下而上出现“冒落(垮落)、裂缝和整体移动(弯曲)”三个破坏带,当这三个带达到地表时,使地表产生移动和变形,即形成采空塌陷。

3.3 地面沉降

3.3.1 地面沉降形成的地质条件

丰沛地区自新生代以来,长期处于沉降阶段,沉积了巨厚的松散堆积物,第四纪松散层沉积厚度达180~220 m,总的趋势是自东向西逐渐增厚,基底局部起伏明显,其间分布发育有多层含水砂层,厚度累计40~80 m。

据地下水赋存介质及水动力条件,丰沛地区第四系松散岩类孔隙含水层划分为4个含水层组。潜水近地表分布发育,含水层由全新世亚粘土、亚砂土、粉砂组成,厚10~20 m;第Ⅰ承压含水层由晚更新世沉积的粉细砂组成,厚3~10 m,单井涌水量100~200 m3/d,为该地区农田灌溉井开采层;第Ⅱ承压含水层由中更新世堆积的3~5层粉细砂组成,顶板埋深50~70 m,厚15~25 m,该含水层开采主要集中于沛县县城;第Ⅲ承压含水层由早更新世期堆积的中细砂、中粗砂层组成,含水层顶板埋深120~150 m,砂层厚达20~35 m,为区内地下水的主要开采层位,已形成丰沛两县城的水位降落漏斗区,中心水位埋深已达35~40 m。

3.3.2 地面沉降成因分析

形成地面沉降的因素很多,针对丰沛地区而言,主要是长期过量开采地下水(主要为第Ⅱ、Ⅲ承压水)引起区域性深层地下水位不断下降是导致地面沉降的主要原因。丰沛地区地面沉降漏斗分布在地下水强烈开采区、水位下降幅度较大城区(累计降幅达30 m)区域,且与区内第Ⅱ或Ⅲ承压水水位降落漏斗的单一漏斗或叠加漏斗相吻合。

丰沛地区大面积分布巨厚的未固结的松散地层,颗粒较细,可压缩性强,在天然状态下,土层中各点的静水压力均已达到平衡,土体的固结压缩作用很小。当大量开采深层地下水,土体的天然应力失去平衡,使砂层中的孔隙水压力降低,土层的有效应力增大,致使含水层被压缩而变形,形成永久性的地面沉降。

4 防灾对策

(1)科学合理利用地下水资源,加强调配管理

徐州是全国40座严重缺水的城市之一,地表水源不足导致地下水成为徐州市的重要水源。因此,徐州不能和苏锡常一样全面实行地下水禁采管理,但仍需控制地下水开采,按水文地质单元统一规划管理地下水资源,实行地下水限采或禁采。一是在水资源调查评价的基础上,加强用水管理,划定地下水超采区及水位红线,调整开采井布局和用水结构,避免“三集中”开采,确保各类地下水水位不超过水位红线[6],即岩溶水水位保持在土层底板之上,孔隙水水位埋深不低于40 m;二是实现水资源的科学调度,优化水资源开发结构,利用现有的地面水厂,特别是“南水北调”工程,利用行政或经济手段强制实施地下水和地表水联合调度,减少对地下水的长期开采,把地下水开采量控制在合理范围之内。实施分质供水,将有限的优质地下水用于生活用水,这是保护该地区地下水的最有效、最根本的措施。

(2)建立完善地下水动态及地面沉降监测网络

徐州市地质环境监测是江苏省最薄弱的地区之一,地下水监测井仅29眼,不足0.03眼/k m2,地面沉降监测几乎是空白。因此,一是建立地下水(松散孔隙水)监测及GPS监测网络与分层标相结合的地面沉降监测网络体系,建设沛县基岩标、丰县分层标及15个GPS监测点,实现监测网覆盖地面沉降易发区,及时掌握地下水、地面沉降动态情况,适时调整地下水开采计划,实现地下水资源的动态管理;二是加强地面沉降预测预警系统研究。研究地面沉降与地下水开采、水位动态与地质结构的相互关系及其演化规律,深入分析地面沉降对城市建设、经济发展的危害。提出地面沉降防治和地下水资源合理开发利用的切实有效对策,为政府制定区域可持续发展规划提供科学依据。

(3)划定岩溶塌陷易发区,进行岩溶塌陷危险性评价

据有关资料,徐州城市规划区隐伏岩溶区分布面积达1 800 k m2,仅在老城区270 k m2范围内进行岩溶塌陷勘查,已有的成果难以为徐州城市规划建设提供系统的岩溶地质信息。因此,一是进行岩溶塌陷易发区划分,依据岩溶塌陷形成的地质条件(岩溶发育特征、地质构造条件、上覆土层厚度及岩性结构),岩溶塌陷发育特征、岩溶地下水开发利用强度(开采量及水位)划定岩溶塌陷易发区。同时,在岩溶塌陷易发区内开展大比例尺的专门性地质勘查,查明易发区的地层结构,岩溶发育特征,分布规律,有针对性提出防治措施;二是选择岩溶塌陷发育地段,开展岩溶塌陷监测,建立岩溶塌陷地质灾害的信息管理系统及相应的数据库和图库[7]。在此基础上,考虑岩溶塌陷的诱发因素,建立岩溶塌陷危险性评价模型,进行岩溶塌陷危险性评价。

(4)查明采空区空间展布特征,进行采空塌陷建设用地适宜性评价

徐州煤田经过130多年的开采,地表已形成了170 k m2的采煤塌陷地,城市化使过去处在郊野的采煤塌陷地已进入城市区域,越来越多的工程建设不得不选择在老采空区上方建设,有可能使原本处于平衡状态的冒落裂缝带岩体重新“活化”,使岩体再次被压密,残留空洞再次冒落,导致地表产生残余移动和变形[8]。因此,一是要加强采空塌陷区地质工程勘察和资料收集分析工作,在查明采空区的埋深、空间展布特征、采空塌陷发育分布特征及形成的地质条件等基础上,圈定采空塌陷的影响范围,研究冒落带、裂缝带和弯曲带的空间分布特征;二是通过对采空塌陷形成的地质及人为影响因素研究分析,对采空区的稳定性进行分析,分区评价采空塌陷易发性和危险性。针对城市未来建设发展重点区域,在采空区稳定性分析的基础上进行采空塌陷风险性评价,建立采空区及采空塌陷信息管理系统和监测网,为矿区灾害综合治理、土地综合利用等提供对策依据。

[1]徐州市国土资源局.徐州地质环境保护规划(2013-2020年)[R].2014.

[2]崔文静,黄敬军,韩涛,等.徐州市矿山环境问题及防治对策[J].中国地质灾害与防治学报,2007.18(4):93-97.

[3]江苏省国土资源厅.江苏省地质灾害防治规划(2011-2020年)[R].2011.

[4]孟磊,冯启言,张海荣,等.徐州大屯中心区地面沉降机理分析与危险性评价[J].中国地质灾害与防治学报,2008,19(3):60-63.

[5]王滨,程彦培,陈立,等.城市高速发展对徐州地下水环境演化的驱动作用[J].地球与环境,2009,37(4):405-410.

[6]黄敬军,张丽,缪世贤.江苏省地下水开发利用中的环境地质问题及对策[J].中国地质灾害与防治学报,2014,25(4):101-107.

[7]杨涛,涂婧,殷美,等.武汉市岩溶塌陷分类及防治对策[J].资源环境与工程,2013,27(5):661-664.

[8]李斌,邓喀中,牛海鹏.老采空区上方地基稳定性评价[J].煤炭工程,2007,(7):64-67.