工程地质分区与岩土工程问题

孙毅力

(北京市勘察设计研究院有限公司,北京 100038)

1 概述

工程地质分区是在研究建设区内,依据工程地质条件相似或相近的基本原则进行的区域划分,每一个工程地质区还可划分为亚区或次亚区。分区的目的是结合工程类型和分布进行工程地质分区评价,是岩土工程勘察、设计的一项最基本数据。

许多学者对工程地质分区进行了有益的探索和研究,在分析工程地质分区受控因子的基础上可以进行定性-半定量的分区和评价。如丁继新等[1]根据区域工程地质分区,并进行半定量的工程地质评价;徐兵等[2]根据工程地质特性和工程地质条件的异同建立了一种分区方法;张倬元[3]提出了一种综合考虑相关工程地质条件的组合分区法。

工程地质分区客观反映各区自然工程地质条件及其不同岩土体的工程地质特性,以便宏观上指导各类工程的工程地质勘察和岩土试验研究工作。因此,研究区域地质特征对工程建设及城市发展具有重要的现实意义,为充分合理利用岩土地基提供依据。

2 工程地质分区

2.1 工程地质分区原则

工程地质分区既是工程地质制图的重要内容,也是制图综合的一种高级形式,基本方法是根据制图区域内将工程地质条件与特性大体相同的地段,归类区划为一些独立的场地单元或系统,为城市规划、工程设计提供所需的基本参数与评价根据。工程地质分区一般应在以下3个方面展开[4]:

(1)特性分区。对各种制约工程建设的工程地质要素的特性应作出一般性的评估。通常可在正确区划指标体系的基础上,运用类聚分析的方法,来提高分区的定量化水平。

(2)适宜性分区。从突出土地开发及利用能力、岩土体的工程可建设性出发,对制图区域的工程地质条件和特点及场地的宏观质量等级作出评价。特别是对于城市,应区划出各种土地利用类型的适宜地段及适宜性等级。并宜运用系统工程方法,将土地能力等工程地质环境与工程作用当作一个系统进行系统分析。

(3)稳定性(或危险性)分区。一般在上述分区的基础上进行。从突出原生和次生地质灾害对工程建设影响的程度与耗费的大小出发,对制图区域的工程建设稳定性状态作出区划与评价。评价中,应评估各种地质灾害的相对危险概率及其对工程建设的稳定性影响,以及因稳定性可能造成的损失与耗费。并宜运用风险分析原理等方法,来提高分析评价的精确性与实用性。

2.2 场地稳定性和工程建设适宜性评价

场地稳定性评价可以从活动断裂、抗震地段类别、不良地质作用和地质灾害三个方面进行定性评价。工程建设适宜性定性评价主要从工程地质与水文地质条件、场地治理难易程度等方面进行评价。在定性评判工程建设适宜性时应充分考虑场地治理难易程度,即补救性工程措施、经济可承载能力对工程建设适宜性的影响。场地治理难易程度主要从场地平整难易、地基及施工条件、工程建设诱发次生环境地质灾害的可能性、地质灾害治理难度等方面进行评价。当前国家对地质灾害的防治高度重视,规定对地质灾害易发区必须配套建设地质灾害治理工程,地质灾害治理工程的设计、施工和验收应当与主体工程的设计、施工、验收同时进行。因此,地质灾害治理难度应是场地治理难易程度的重要方面,并对场地的工程建设适宜性具有重要影响。

场地稳定性作为工程建设适宜性评价的前提,地形坡度、岩土特征、地下水影响都制约工程建设适宜性,而地表水条件、洪水也对工程建设适宜性有重要影响,2010年夏季我国东北、西南及西北地区洪水肆虐,许多地区的日降雨量突破了建国以来的最高值,原来地势低洼的建筑物及居民受到洪水及泥石流地质灾害的严重影响,对于受洪水影响的地段其灾后重建的建设适宜性需要科学地进行评价[5]。

3 某综合服务区项目工程地质分区与岩土工程问题

3.1 项目概况

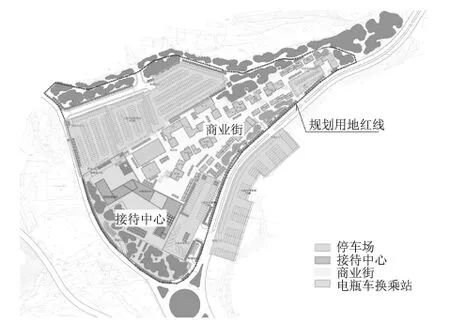

规划项目用地主要包括建设用地和非建设用地两大类,建设用地由接待中心、商业街、停车场、电瓶车换乘站等用地组成,拟建物主要为低层建筑,总建筑面积约3.35×104m2,其中接待中心设1层地下车库;非建设用地由生态绿地组成。项目用地工程布局图及地形现状高程参见图1、图2。

图1 某综合服务区项目用地功能布局图

图2 规划项目用地内地形现状高程

3.2 场地稳定性和工程建设适宜性评价

《城市规划工程地质勘察规范》(CJJ 57-94)对我国城市规划管理、设计及建设发挥了重要作用,随着城市化进程快速发展,勘察设计行业技术水平已得到不断发展,关于场地稳定性和场地适宜性评价标准、方法也需要修改,以提高评价工作的科学性、适用性和可操作性。本文以《城市规划工程地质勘察规范》(CJJ 57-94)为基础,并参考《城乡规划工程地质勘察规范》(CJJ 57-2012)中有关内容,进行场地稳定性和工程建设适宜性评价。根据《城乡规划工程地质勘察规范》(CJJ 57-2012),场地稳定性可分为不稳定、稳定性差、基本稳定和稳定等四级。

3.2.1 场地稳定性评价

(1)规划项目用地东约700 m发育有推测韧性断裂,其形成于燕山期,非全新活动断裂,可不考虑其对工程建设的影响。

(2)在接待中心、商业街与停车场的地块交界附近,停车场整平标高200 m地块与北侧生态绿地交界附近,未来工程建设将形成高为7~8 m的边坡,在商业街地块与停车场整平标高192 m地块交界附近,未来工程建设将形成高达11~12 m边坡,工程建设引发、加剧或可能遭受地质灾害的危险性中等-大。根据《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010)有关内容评价,上述建筑场地属于对建筑抗震不利地段。因此判定上述部位属稳定性差场地。

(3)除(2)稳定性差以外的场地,地形高差相对不大,各地块内形成的台阶高度不会超过4 m,当采取必要的支挡措施(如修建重力式挡墙)一般不会发生因边坡失稳而影响场地稳定性。同时,现状和工程建设引发、加剧或可能遭受崩塌、泥石流和砂土液化的地质灾害危险性均为小。综合考虑该部分建筑场地属对建筑抗震一般地段,属基本稳定场地。

3.2.2 建设用地地基条件与施工条件评价

规划建设用地受地形地貌、地质成因、地质构造等影响,浅部第四系地层厚度、下伏基岩埋深起伏变化及第四系地层岩性变化很大,第四系地层厚度由2.0~15.0 m不等,地层岩性由粘性土、粉土、砂类土、碎石及碎石混粘性土组成,碎石及碎石混粘性土土层中不均匀混有砂状碎屑和块石。在目前的自然地面标高条件下进行建设,建筑物地基可能为土、岩混合地基或粘性土、碎石土、砂类土的组合地基,地基均匀性较差。因此,建设用地内建(构)筑物设计时,应重视地基基础的设计及处理措施,保证地基承载力、变形及稳定性均满足工程建设安全性要求。

规划用地将涉及较大规模的挖方、填方整平工作,总体上场地平整较困难。第四系地层中不均匀混合的块石、局部强风化-中等风化花岗岩埋深较浅部位,土石开挖难度大,对施工工艺和机械选择提出较高要求;局部场地局部填方量较大,填方厚度可达7~8 m左右,在回填土料来源供给和回填质量方面都对施工提出了较高要求。

3.2.3 工程建设适宜性分区

根据建设用地的工程地质与水文地质条件以及场地治理的难易程度,将工程场地工程建设适宜性进行了定性分级。

(1)建设用地划分为Ⅰ区为工程建设较适宜的区域(占总建设用地面积的81.9%);Ⅱ区为工程建设适宜性差的区域(占总建设用地面积18.1%)。

(2)Ⅰ区用地功能为商业街、电瓶车换乘站、接待中心和停车场,该部分场地基本稳定,主要位于山间沟谷及斜坡地带,岩土种类较多,分布较不均匀,工程性质较差,地下水埋深较深,对工程建设影响较小;场地以填方为主,填方厚度不大,场地平整相对简单;填方区域当换填质量较好可以满足多层建筑的承载力、变形要求,综合评价该区域地基条件和施工条件一般,地基处理工程费用较低,地块之间形成的2~4 m边坡在采取相应的边坡支(防)护措施情况下,能够有效保证边坡的稳定性,不存在技术上的难度,地质灾害治理措施相对简单。

Ⅱ区用地功能为不同功能地块的分区边界带,该部分场地稳定性差,位于山前斜坡地带,地形陡变明显,第四系地层组成复杂,下伏基岩起伏较大,岩土分布较不均匀,地下水对工程建设影响较小;按照规划设计条件,靠近陡坡上方为商业街建筑物用地,陡坡下方为停车场用地,靠近边坡部分需要考虑地基处理问题,该区工程建设诱发次生地质灾害的几率较大,须采取可靠的工程防护措施,如桩板墙、扶壁式挡墙、锚杆、锚定板式挡墙等保证永久建筑边坡的稳定性及建(构)筑物的安全,边坡治理费用相对较高、治理难度较大。

3.2.4 工程地质分区与岩土工程问题

(1)建设区域地质环境条件较复杂,地形起伏较大,受场地空间限制,在工程建设中不可避免地涉及到不同程度的挖、填方整平工作。建议在满足规划控制指标基础上,应结合建设用地内地形地貌、地质条件及场地稳定性、适宜性评价结果,按照相关规范要求合理进行建设用地范围内各功能地块边界划分及各地块内建(构)筑物平面布局的合理调整,设计适宜的地坪高程、台阶;尽量减少大挖坡脚、大填工程施工,对弃渣堆合理消纳;对填方区域有效压实,外侧设置适宜的挡墙结构;对挖方切坡区域设计合理的边坡坡率,并设置必要的、安全可靠的边坡支挡和防护工程措施,保证边坡及邻近建筑场地的稳定性,防止对建筑物地基基础造成不利影响。

(2)在基本适宜的Ⅰ区,建筑物的布局进一步进行优化后应基本可以满足设计要求。不建议在适宜差的II区内布置建(构)筑物。

(3)规划建设用地涉及较大规模填方工程,建议选择合适土料、分层碾压至整平设计标高,压实系数应满足设计要求。对于以人工换填材料(厚度一般不宜超过3 m)作为地基直接持力层的建筑物,压实系数应不小于0.95;对于换填厚度超过3 m区域,可考虑采用复合地基方案,结合场地环境条件、地层土质、设计对地基及变形控制要求,选择适宜的复合地基方案及施工方法。

(4)场地地形、地质、环境条件较复杂,建筑物宜选用简洁的平面形状,应根据地基的不均匀程度适当加强建筑物的整体刚度和结构强度,在地基压缩性相差较大的部位,宜结合建筑物的平面形状和荷载条件设置沉降缝,或合理调整建筑物的平面布局,减少不均匀地基对建筑物变形(差异变形)的影响。在不同建筑部分设计地基基础型式、埋深时,应充分考虑现状地形、整平标高及地层土质条件等因素影响,在地基承载力、变形(尤其差异变形)控制均满足设计要求的同时,尚应注意地基基础稳定性问题。各拟建物埋深不同的相邻的部位应考虑踏步连接或考虑相邻基础的稳定性并结合地基条件适当调整埋深。

4 结论

(1)对规划区场地稳定性和工程建设适宜性分区评价是总体规划勘察的最基本要求,影响到规划区空间布局合理、建设资金投入及环境安全等问题。

(2)场地稳定性和工程建设适宜性分区图将从地质角度直接引导规划区空间布局、功能区的选取,是与规划编制、规划选址和规划管理等相互联系的桥梁和纽带。通过对建设场地稳定性和工程建设适宜性分区、绘制对应的分区图,可以有针对性地开展对各分区进行岩土工程设计、施工工作。

(3)规划勘察的工作区域范围较大,因此各规划阶段的勘察应尽可能地掌握已有资料,使勘察工作具有针对性,以减少不必要的现场工作量,成果资料可供项目规划设计和初步设计参考。

[1]丁继新,周圣华,杨志法,等.川藏公路南线然乌-鲁朗段工程地质分区[J].自然灾害报,2005,14(5):154-161.

[2]徐兵,李裗瑞,张汝源.金川露天矿边坡稳定性的岩土工程地质力学研究[M].中国科学院地质研究所.岩体工程地质力学问题(六).北京:科学出版社,1985:1-106.

[3]张倬元.工程地质条件的形成[M].中国工程地质学[M].北京:科学出版社,2000:14-33.

[4]方鸿琪,杨闽中.工程场地的特征与工程地质分区[J].工程地质学报,2002,(10):244-247.

[5]中华人民共和国住房和城乡建设部.《城乡规划工程地质勘察规范》(CJJ57-2012)[S].中国建筑工业出版社,2012.