整体道床60 kg/m钢轨12号5 m间距交叉渡线道岔刚度均匀化探讨

孙宏友,王 平,张东风,徐井芒,李 悦

(1.西南交通大学高速铁路线路工程教育部重点实验室,成都 610031;

2.中铁工程设计咨询集团有限公司,北京 100055)

整体道床60 kg/m钢轨12号5 m间距交叉渡线道岔刚度均匀化探讨

孙宏友1,王平1,张东风2,徐井芒1,李悦1

(1.西南交通大学高速铁路线路工程教育部重点实验室,成都610031;

2.中铁工程设计咨询集团有限公司,北京100055)

摘要:介绍整体道床交叉渡线道岔刚度均匀化的研究意义。交叉渡线道岔和单开道岔相比结构更为复杂,为了研究其轨道刚度分布规律,以整体道床60 kg/m钢轨12号5 m间距交叉渡线道岔为例,建立交叉渡线道岔的轨道刚度有限元计算模型。通过计算分析得到刚度均匀化之前轨道刚度分布规律,表明道岔横向和纵向均存在较大的刚度不平顺。探讨刚度均匀化的原则和措施,提出交叉渡线道岔刚度均匀化的实现方法。刚度均匀化之后,直向和侧向过岔的轨道整体刚度沿线路纵向基本呈均匀分布,可以满足高速铁路和城际铁路在站线或折返线的运输组织需要。

关键词:交叉渡线道岔;刚度;均匀化;板下胶垫

轨道刚度是影响列车运行平稳性和轨道结构工作性能的重要参数之一[1]。如果道岔区轨道整体刚度分布不均匀,当列车通过道岔时轨道竖向位移也会不均匀,这将恶化轮轨相互作用,影响到列车过岔时的平稳性、平顺性、舒适性[2]。国内外对轨道刚度问题都非常重视,对轨道刚度合理取值及部件刚度合理匹配进行了大量研究[3-9]。近年来,伴随我国高速铁路快速发展,高速道岔区轨道刚度合理设置及刚度均匀化的研究也取得了突出进展[10-12]。部分高速铁路和城际铁路,在尽头站或一般中间大站,由于折返等运输组织需要,一般要设置60 kg/m钢轨12号无砟道岔。该道岔处于尽头站或站线,道岔直向容许通过速度160 km/h,侧向50 km/h,轨下基础为无砟轨道,且要有配套的交叉渡线,以便于动车折返,提高运输效率。但目前尚无该道岔产品,给站场和轨道设计造成了很大不便。目前所进行的道岔区刚度均匀化研究大多是针对单开道岔进行的,较少涉及到交叉渡线道岔,由于交叉渡线道岔和单开道岔相比结构更为复杂,其轨道整体刚度的分布规律必然与单开道岔不同,此交叉渡线道岔直向通过速度较高,所以有必要研究其轨道刚度均匀化问题。采用有限元软件建立了整体道床60 kg/m钢轨12号5 m间距交叉渡线道岔轨道刚度的计算模型,通过计算分析得出了刚度均匀化之前的轨道刚度分布规律。探讨了刚度均匀化的原则和措施,刚度均匀化之后取得了较好的效果。

1交叉渡线道岔轨道刚度计算模型与参数

1.1计算模型

区间线路轨道系统由标准钢轨、扣件、轨枕等部件组成,并且这些部件在线路纵向保持不变,使得区间线路轨道的刚度沿线路纵向呈均匀分布。目前区间线路轨道刚度的计算模型和方法已经比较成熟。道岔区轨道系统相对区间线路轨道系统而言,其结构要复杂得多。在道岔区段内,轨道整体刚度分布要受到很多因素的影响,由于道岔本身的结构特性其刚度沿线路纵向分布必然呈现不均匀的现象。

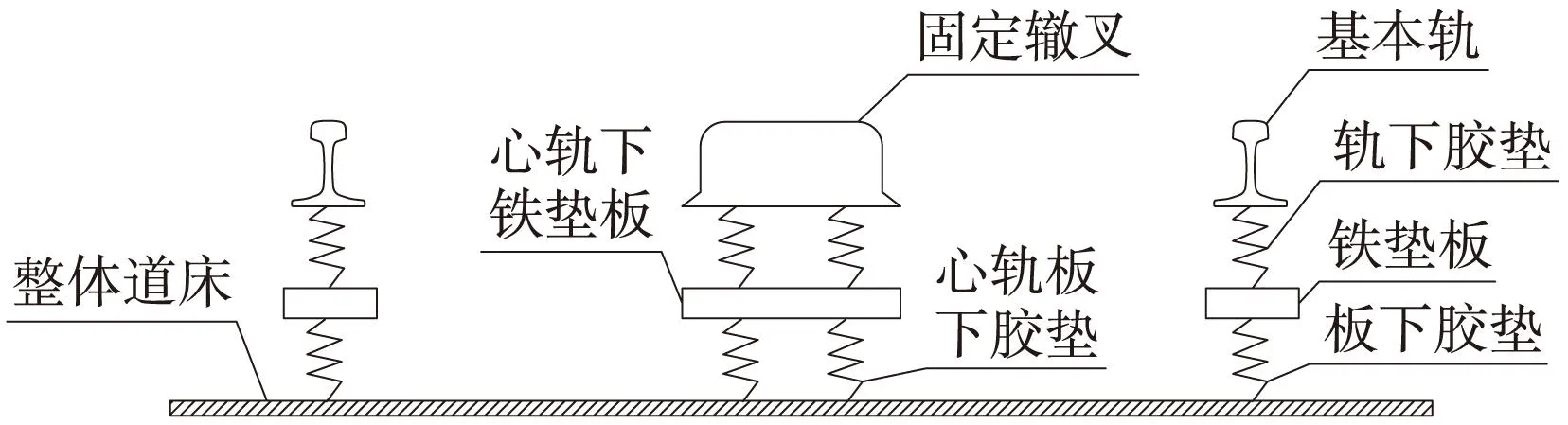

在考虑了扣压件、铁垫板、滑床台板、轨下胶垫、板下胶垫,基本轨、尖轨、心轨、护轨等不同钢轨类型的影响基础上,采用有限单元法建立整体道床60 kg/m钢轨12号5 m间距交叉渡线道岔轨道整体刚度计算模型。模型中将基本轨用等截面梁来模拟;尖轨用变截面梁模拟;此交叉渡线道岔辙跟为限位器结构,对轨道竖向刚度影响不大,故建模时未考虑。由于无砟道岔的轨道弹性主要由扣件系统来提供,整体道床基本不提供弹性,故在建立计算模型时将扣件系统简化成线性弹簧来模拟支点刚度,铁垫板和滑床台板未建立具体模型,其对轨道刚度的影响在板下胶垫的刚度中体现,扣件系统线性弹簧的刚度由板下胶垫和轨下胶垫的刚度串联计算而得;本文用梁单元来模拟固定辙叉,考虑了固定辙叉的空间实际结构,并模拟了固定辙叉每个截面的实际参数变化。辙叉部分力学模型如图1所示。

图1 辙叉部分模型

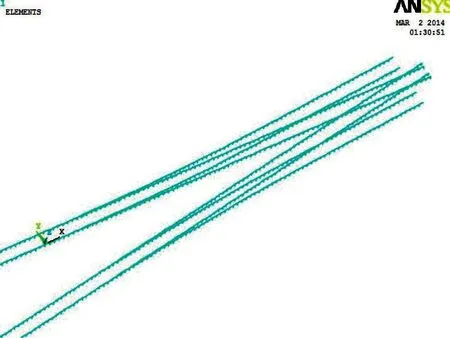

由于此交叉渡线道岔具有高度的上下左右对称性质,所以在建立有限元计算模型时只建立了左半部分的计算模型,在进行计算结果分析时只画出了1/4部分的整体刚度图,其余部分的计算模型和计算结果均可通过上下左右对称得到。本文采用的轨道刚度有限元计算模型如图2所示。

图2 岔区轨道刚度计算模型(1/2部分)

1.2计算参数

本文所讨论的道岔基本轨为60 kg/m钢轨,尖轨为60D40钢轨,护轨为UIC33钢轨。道岔中各种类型钢轨的弹性模量均取为206 GPa,泊松比为0.3。Ⅱ型弹条扣压力取为10 kN,弹程为10 mm,则其刚度取为1 kN/mm。轨下胶垫的刚度均取为300 kN/mm。标准长度(指非共用铁垫板)板下胶垫的刚度为40 kN/mm,共用铁垫板的板下胶垫刚度与标准长度板下胶垫的刚度为线性比例关系,通过长度的比例关系计算即可得到。

2岔区轨道刚度分布规律

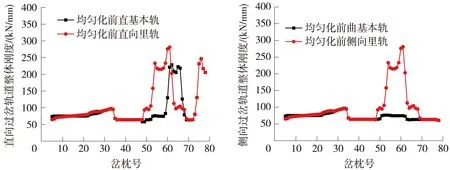

通过计算可得到均匀化前直向、侧向过岔轨道整体刚度,其分布规律如图3所示。

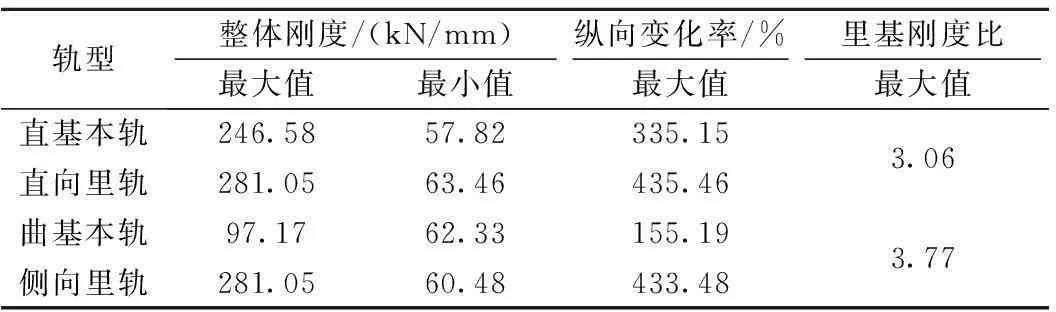

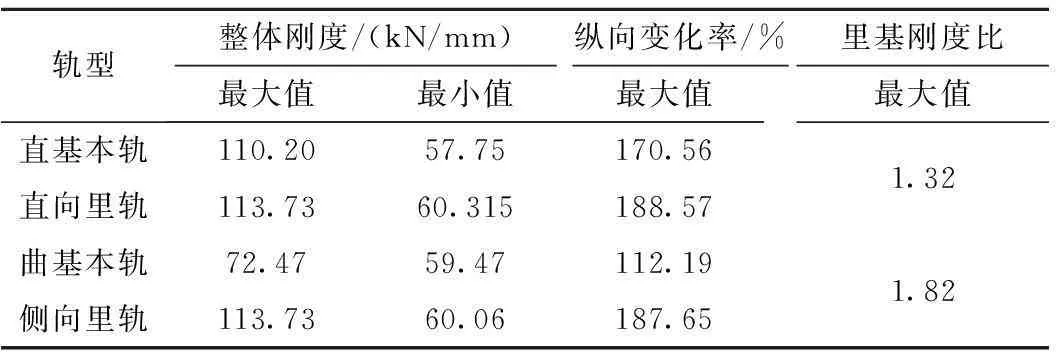

表1中列出了刚度均匀化前岔区轨道整体刚度的最大值和最小值,并列出了支点刚度、纵向变化率、里基刚度比的最大值和最小值。

表1 刚度均匀化前计算结果

图3 均匀化前轨道整体刚度分布规律(1/4部分)

通过对以上计算结果的分析可以得到如下规律。

(1)直基本轨的轨道整体刚度在6号锐角辙叉和6号钝角辙叉部分最大,这是由于辙叉部分共用铁垫板长度长,板下胶垫刚度大,并且辙叉部分钢轨整体性强、抗弯刚度大;在转辙器部分刚度次之,这是由于转辙器部分基本轨和尖轨共用铁垫板,板下胶垫的刚度较大;在非共用垫板区段刚度最小。

(2)曲基本轨并不通过辙叉区段,其轨道整体刚度在转辙器部分平均值最大,这是由于转辙器部分基本轨和尖轨共用铁垫板,板下胶垫的刚度较大;在12号辙叉护轨区段较非共用垫板部分刚度稍大,这是由于基本轨和护轨共用铁垫板,并且板下胶垫的刚度稍大所致;在非共用垫板区段刚度最小。

(3)直向里轨的轨道整体刚度在12号辙叉和6号钝角辙叉部分最大,转辙器部分稍大,非共用垫板区段最小。在辙叉部分刚度最大的原因和直基本轨基本相同,在转辙器部分刚度稍大是由于尖轨和基本轨共用铁垫板,板下胶垫刚度较大,并且基本轨有一定的帮轨作用。

(4)侧向里轨和直向里轨的刚度变化规律基本相同:辙叉部分刚度最大,转辙器部分次之,连接部分最小,侧向里轨和直向里轨不同的地方就是,直向里轨要通过12号辙叉和6号钝角辙叉2个辙叉,而侧向里轨只通过12号辙叉1个辙叉,所以侧向里轨只有一个刚度最大的部分。

(5)直向、侧向通过此交叉渡线道岔时,轨道整体刚度分布均存在较大的不平顺,这以辙叉区段最为明显。

3岔区轨道刚度均匀化

3.1刚度均匀化原则

(1)合理的刚度设计:合理的轨道刚度能提高列车运行舒适性、安全性,改善轮轨关系。线路条件不同、运营条件不同,轨道的合理刚度值也必然不同。本文所讨论的整体道床60 kg/m钢轨12号5 m间距交叉渡线道岔整体刚度均匀化目标为(70±5) kN/mm。

(2)刚度均匀化标准:刚度均匀化的目标是使道岔各个区段的轨道整体刚度趋于一致[2]。影响道岔轨道刚度的因素有很多,由于结构和功能上的需要某些影响因素是不能消除的,就是说对道岔采取刚度均匀化措施不可能使其刚度完全在一个水平线上。经过大量运营实践和检测数据分析表明:由轨道整体刚度差引起的轨道挠曲变化率应控制在0.3 mm/m范围内[2]。

(3)刚度均匀化实现方法:道岔结构设计时,钢轨类型选定了,其抗弯刚度就确定了,刚度优化时是不能改变的;本文讨论的是整体道床交叉渡线道岔,其道床刚度很大,改变其刚度需要在道床板下设置橡胶垫层,造价高,损坏后难以修复,所以岔区刚度均匀化不通过改变道床刚度来实现;轨下胶垫保证了扣件系统的抗扭刚度,不能采用低刚度;扣件铁垫板下的橡胶垫板,是扣件系统的弹性主体,由于改变其刚度较容易实现,所以本文采用合理设置板下胶垫的刚度来实现道岔刚度均匀化。

3.2刚度均匀化措施

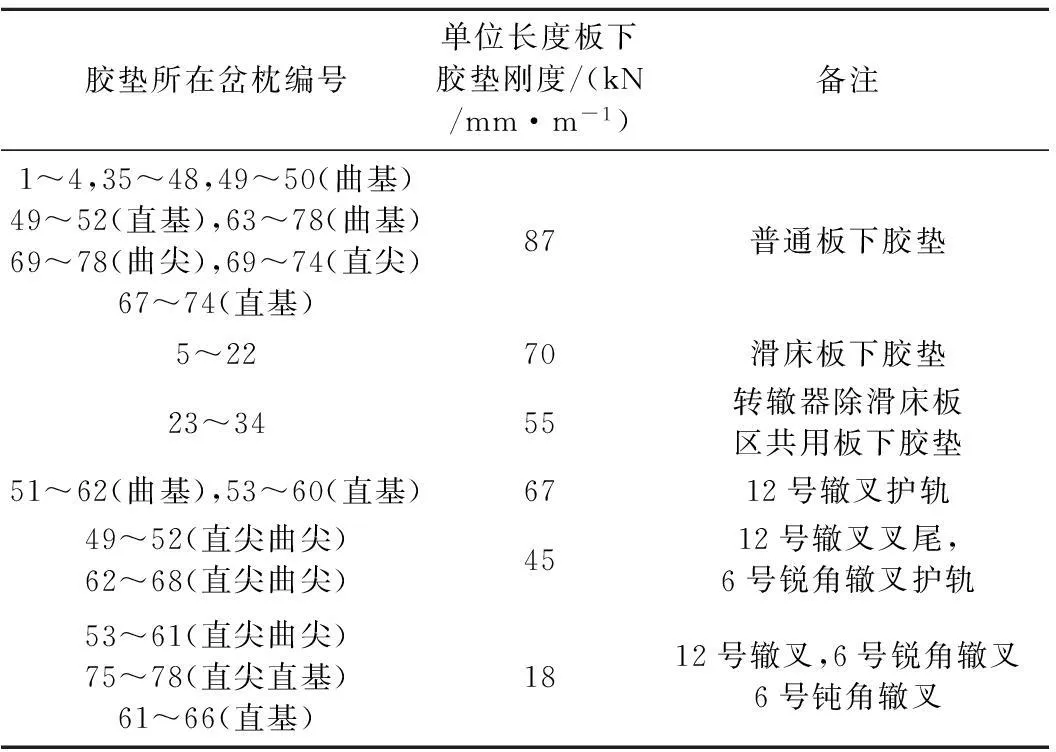

根据上述原则,采用如下的刚度均匀化措施:将轨下胶垫的刚度保持300 kN/mm不变,将单位长度非共用铁垫板的板下胶垫刚度设为87 kN/mm。以刚度均匀化目标值为导向设置共用铁垫板的板下胶垫刚度,先提出刚度均匀化方案,然后用所建立的交叉渡线道岔轨道刚度计算模型计算分析并修改完善,确定最终的刚度均匀化方案。表2和图4为最终优化结果,其中岔枕编号为道岔设计图中1/4部分的岔枕编号,其余部分对称可得。

表2 均匀化后板下胶垫刚度

图4 均匀化后板下胶垫刚度划分

3.3刚度均匀化效果

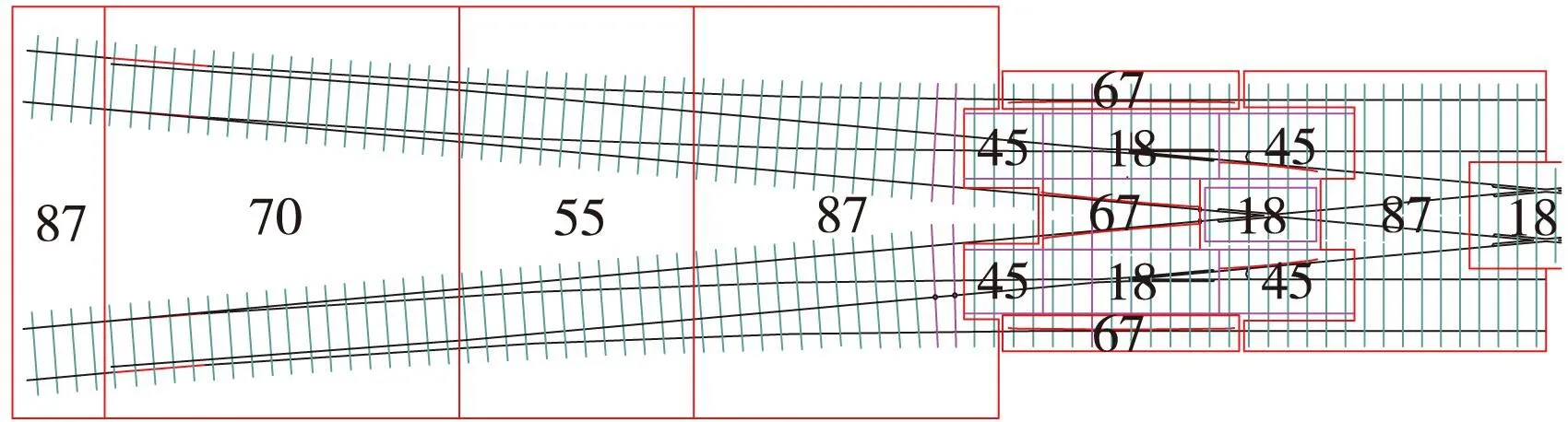

图5 均匀化前后轨道整体刚度分布规律对比(1/4部分)

如图5所示,对比了均匀化之后直向、侧向过岔轨道整体刚度和均匀化之前相应的轨道整体刚度。由图5可以看出,采取刚度均匀化措施之后,刚度不平顺有明显改善。表3中列出了刚度均匀化后岔区轨道整体刚度的最大值和最小值,并列出了支点刚度、纵向变化率、里基刚度比的最大值和最小值。

表3 刚度均匀化后计算结果

整体道床60 kg/m钢轨12号5 m间距交叉渡线道岔通过改变板下胶垫刚度的方式进行刚度均匀化之后,其轨道整体刚度分布规律如下。

(1)直基本轨在转辙器部分有微小波动,在6号锐角辙叉和6号钝角辙叉中心区域有较小波动,其余部分基本呈均匀分布。最大纵向变化率从均匀化之前的335.15%降至均匀化之后的170.56%。

(2)曲基本轨仅在转辙器部分有微小波动,其余部分基本呈均匀分布。最大纵向变化率从均匀化之前的155.19%降至均匀化之后的112.19%。

(3)直向里轨在转辙器部分有微小波动,在12号辙叉和6号钝角辙叉中心区域有较小波动,其余部分基本呈均匀分布。最大纵向变化率从均匀化之前的435.46%降至均匀化之后的188.57%。

(4)侧向里轨在转辙器部分有微小波动,在12号辙叉中心区域有较小波动,其余部分基本呈均匀分布。最大纵向变化率从均匀化之前的433.48%降至均匀化之后的187.65%。

(5)直向过岔最大里基刚度比从均匀化之前的3.06降至均匀化之后的1.32,侧向过岔最大里基刚度比从均匀化之前的3.77降至均匀化之后的1.82。

4结论及建议

(1)整体道床60 kg/m钢轨12号5 m间距交叉渡线道岔在采取相应的刚度均匀化措施之前,直向、侧向过岔均存在较大的刚度不平顺,其中以12号辙叉、6号锐角辙叉和6号钝角辙叉区段最为明显。

(2)在采用了本文的刚度均匀化措施之后基本能使整体道床60kg/m钢轨12号5 m间距交叉渡线道岔的轨道整体刚度呈均匀分布,提高列车通过此交叉渡线道岔时的安全性和舒适性,可以满足高速铁路和城际铁路在站线或折返线的运输组织需要。

参考文献:

[1]LOPEZ P A. The vertical stiffness of the track and the deterioration of high speed lines[J]. Revista de Obras Publicas, 2001(11):7-22.

[2]费维周.道岔区刚度均匀化方法的研究[J].铁道工程学报,2013(7):28-33.

[3]赵国堂.铁路轨道刚度的确定方法[J].中国铁道科学,2005,26(1):1-6.

[4]候文英.道岔区刚度及其合理匹配[J].铁道标准设计,2007(3):7-11.

[5]陈嵘,王平.75 kg/m钢轨12号高锰钢固定辙叉单开道岔刚度均匀化设计研究[J].铁道标准设计,2012(8):1-4.

[6]陈小平,王平,陈嵘.一种确定弹性支承块式无碴轨道刚度的新方法[J].铁道标准设计,2008(2):1-4.

[7]徐志胜,翟婉明,王其昌.轨道刚度对高速轮轨系统振动噪声的影响[J].噪声与振动控制,2004(1):15-18.

[8]张格明.轨道刚度合理评价指标的研究[J].中国铁道科学,2002,23(1):51-57.

[9]刘学毅.轨道刚度影响分析及动力学优化[J].西南交通大学学报,2004,39(1):1-5.

[10]陈小平,王平.无砟道岔轨道刚度分布规律及均匀化[J].西南交通大学学报,2006,41(4):447-451.

[11]陈小平,王平.时速350 km客运专线无砟道岔的合理轨道刚度研究[J].铁道标准设计,2010(3):1-3.

[12]王平,陈嵘,陈小平.高速铁路道岔设计关键技术[J].西南交通大学学报,2010,45(1):28-33.

Approach to Stiffness Homogenization of No.12 Crossover Turnout with Integrated Bed and 5m Spacing Used in 60 kg/m RailSUN Hong-you1, WANG Ping1, ZHANG Dong-feng2, XU Jing-mang1, LI Yue1

(1.MOE Key Laboratory of High speed Railway Engineering, Southwest Jiaotong University,

Chengdu 610031, China; 2.China Railway Engineering Consulting Group Co., Ltd., Beijing 100055, China)

Abstract:This paper introduces the significance of stiffness homogenization for crossover turnout with integrated bed. Compared with single turnout, the structure of crossover turnout is more complicated. To identify the distribution rules of track rigidity of crossover turnout, a FEM calculation model for track rigidity of No. 12 crossover turnout with integrated bed and 5m Spacing Used in 60 kg /m Rail is established. Analytical results of distribution rules of track stiffness before stiffness homogenization show that stiffness irregularities exist laterally and longitudinally in the turnout. This paper addresses the principles and measures of crossover turnout stiffness homogenization, and puts forward the method to achieve it. After using relevant homogenization measurements, the integral stiffness beneath the straight and curve stock rails along track’s longitudinal direction demonstrate linear relationship, which can meet the transport organization needs for station track and return track on high-speed lines and intercity lines.

Key words:Crossover turnout; Stiffness; Homogenization; Rubber pad

中图分类号:U213.6

文献标识码:A

DOI:10.13238/j.issn.1004-2954.2015.01.006

文章编号:1004-2954(2015)01-0025-04

作者简介:孙宏友(1988—),男,硕士研究生,E-mail:563471355@qq.com。

基金项目:中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(2682013CX043)

收稿日期:2014-03-20; 修回日期:2014-05-11