山东省海水灌溉农业的战略定位及其发展措施

□张 振 韩立民 王金环

山东省海水灌溉农业的战略定位及其发展措施

□张 振1韩立民1王金环2

海水灌溉农业是集约型、高效型、生态型和高技术型农业的典型代表,集节约土地资源和淡水资源、保障粮食安全、提高经济效益和生态效益的功效于一身,是农业未来的重要发展方向之一,在农业经济乃至国民经济中发挥着日益重要的作用。作为全国农业领军大省,山东省大力发展海水灌溉农业是培育新的农业经济增长点、拓展农业发展空间、促进农业可持续发展的重要战略。本文在阐述海水灌溉农业概念内涵,分析山东省海水灌溉农业发展历程和趋势的基础上,明确山东省海水灌溉农业的战略定位和指导思想,合理规划空间结构布局,并提出具体可行的措施与建议,是山东省发展海水灌溉农业的关键步骤,同时可以为打造山东海水灌溉农业产业基地奠定基础,也为全国其他地区规划发展海水灌溉农业提供借鉴。

海水灌溉农业;战略定位;空间布局;发展措施

一、海水灌溉农业的概念内涵

海水灌溉农业有狭义和广义之分。狭义的海水灌溉农业是指以滨海盐碱地资源为载体,以生物技术为依托,对先天具有较强耐盐能力以及后天选育驯化的耐盐植物进行全海水灌溉或者海水与淡水混合灌溉的农业生产经济活动。[1]1982年我国著名经济学家于光远提出“十字形大农业”的概念,把农林牧副渔称为“一字形农业”,即大农业中的“产中”部分;把为农业提供生产资料的服务性行业称为农业的“产前”部分;把农产品运输、储藏、保鲜、加工、销售称为农业的“产后”部分;由农业的产前、产后组成纵向的“1字形农业”,两者结合起来便形成了“十字形大农业”的概念。[2]广义的海水灌溉农业综合“十字形大农业”的概念,拓宽了涵义的外延,认为按照生物学和经济学原理,运用现代管理手段,在生物科技、土壤改良和引水灌溉等技术的支撑下,在滨海盐碱地或者少数内陆盐碱荒地上对适合的耐盐植物

进行地下咸水、全海水或者部分海水的灌溉以获取较高经济效益的农业生产活动,包括与之相关的产前(选种、育种、改良驯化等)、产中(灌溉、施肥等)、产后(加工、储藏、运输、销售、服务等)一系列农业经济活动,都可以称为海水灌溉农业。本文的研究对象是广义的海水灌溉农业,不仅涵盖在滨海盐碱地对耐盐植物尤其是耐盐经济作物进行全海水或者混合海水灌溉的种植业,还包括育种驯化的科研过程、海水灌溉初级农产品到最终消费产品的精深加工过程以及销售、社会化服务等整个产业化过程,以实现对海水、耐盐物种、滨海盐碱地等边际资源的合理开发和充分利用,争取效用的最大化,形成系统的海水灌溉农业产业。总之,海水灌溉农业是一项集海水等咸水、滨海盐碱地、耐盐植物资源综合开发利用的系统生态工程和特殊产业,是生态农业和可持续发展农业的典范,是现代农业的杰出代表之一。作为现代农业的一个重要分支,海水灌溉农业在节约资源,提高效益,保障粮食安全等方面做出了巨大贡献,其战略意义和发展潜力已经得到了国内外的广泛关注。山东省作为我国重要的农业大省,农业生产模式和产业化途径都有较强的引领和示范作用,因此,紧抓时代契机,抢占现代农业的制高点,发展海水灌溉农业是山东省农业发展的未来方向。明确山东省海水灌溉农业的战略定位,提出合理措施,是山东省发展海水灌溉农业的关键步骤,也是推进山东省农业现代化和农业经济优化的重要课题。

二、山东省海水灌溉农业的发展基础

(一)山东省海水灌溉农业发展历程

1996年山东省东营农业学校和山东师范大学在东营市合作建成我国第一家盐生植物园,占地50余亩,收集保存耐盐植物150多种,成功培育和引进耐盐经济作物80多种。[3]20世纪九十年代,盐生植物研究专家冯立田博士带领的研究团队率先成功完成了海水灌溉作物毕氏海蓬子在山东东营、寿光、滨州等地的引种栽培,其后成立的山东海水蔬菜科技开发有限公司,从事海水蔬菜育种、种植、深加工、销售、技术研发与推广,致力于海水灌溉农业产业化发展。山东师范大学赵可夫教授等获得国家“863计划”和省科委“九五”十大重点项目计划支持,在东营市进行大面积耐盐植物种植试验。[4]2008年中国科学院海洋研究所邢军武研究员成功筛选出可用全海水直接灌溉的优良碱蓬品种,在青岛市试验种植数百亩,平均亩产120kg。[5]国家海洋局第一海洋研究所李光友研究员利用碱蓬种子提取的物质生产高效药物和保健品,已经完成中试。[3]2011年,山东寿光投资2.16亿元建设了国内首家海水蔬菜高科技产业园,主要以种植黑枸杞、海虫草(西洋海笋)、海芹等品种为主,同时,海滨甘蓝等新品种正在进行试种。2013年,山东寿光海水蔬菜产品通过了中绿华夏“有机蔬菜”认证,成为我国海水蔬菜规模化发展的领军者。

山东省对海水灌溉农业进行了大量科学研究和生产实践,积累了宝贵的发展经验。但是就目前而言,整个行业仍处在初期阶段,具有优良经济性状的耐盐品种仍是制约海水灌溉农业发展的瓶颈因素,仅有为数不多的品种(如海蓬子、黑枸杞等)进入产业化生产阶段,其他传统淡土粮食和蔬菜作物的海水灌溉尚未进入大范围生产,距离产业化仍有较大距离。[1]紧扣海水灌溉农业的发展需求,明确山东省海水灌溉农业的战略定位,树立可行的发展目标,提出合理的发展措施,是山东省海水灌溉农业摆脱瓶颈,健康发展逐步壮大的重要保证。

(二)山东省海水灌溉农业的发展趋势

总体而言,海水灌溉农业发展趋势侧重于两个方面:一是继续深入对耐盐植物的选育驯化。首先,挖掘经济价值潜力较大的野生耐盐碱植物,经过人工培育筛选驯化,使之产生较高的经济价值并能适应产业化经营的要求。同时,通过生物基因技术,逐渐提高陆地淡土植物的耐盐碱能力,力求培育出更多耐盐植物品种适应生产和消费的需要。二是注重海水灌溉农业的产业化发展。专业类企业的数量逐渐增加,规模化种植生产消费潜力大的海水灌溉农业产品,将生产和消费紧密结合,开发此类产品的空白市场。同时,对海水灌溉农业的初级产品进行精深加工,延长产业链,提高附加价值,推进市场化运作。[6]海水灌溉农业逐步向产业化发展,朝生产专业化、企业规模化、经营一体化、服务社会化的方向迈进。

三、山东省发展海水灌溉农业的指导思想和战略定位

山东省发展海水灌溉农业应该贯彻的指导思想:以科学发展观为指导,以持续向国民提供优质、高效、高产、安全、丰富的海水灌溉农业产品为目标,以海洋生物科技突破和农业企业体制机制创新为动力,遵循“科学规划、生态保护、科技带动、集约发展、高效安全和可持续发展”的理念,贯彻“主动转变传统农业发展方式,有效利用海水等咸水资源,适度开发沿海滩涂和盐碱地资源,合理优化海水灌溉种植布局和耐盐植物品种结构,科学养护沿海滩涂及盐碱地资源环境,着力培养海水灌溉科研机构和农业企业,积极发展海水灌溉产品的精深加工,全面挖掘海水灌溉产品潜在消费市场,重点打造品牌产品”的方针,充分发掘利用现有海洋资源和陆地资源潜力,加快推进传统农业产业结构调整,突出发展海水灌溉农业,不断增强海水灌溉新产品的培育研发能力,努力延伸海水灌溉产品关联高端产业链条,切实加强海水灌溉产品综合生产能力,为山东省乃至全国构建优质、高效、健康、安全和可持续的“海水灌溉农业产业基地”。

纵观全局,山东省海水灌溉农业的战略定位是:充分依托山东省资源环境优势和海洋生物科技优势,在因地制宜、突出重点、合理开发的原则下,积极构建“一个中心,两个集群,三个站点,四个基地”的海水灌溉空间结构,采用分期推进战略模式,精心打造代表国家水平具有典型示范作用的海水灌溉现代农业,使之成为引领全国现代农业发展的重要引擎。

四、山东省海水灌溉农业的空间布局

山东省位于我国华北和华东的交界处,东临渤海和黄海,是我国黄河入海口省份,优越的地理位置和丰厚的资源环境使得山东成为我国重要的农业大省之一。规划山东省海水灌溉农业空间布局,对于改进我国第一农业大省的农业生产情况,优化产业空间布局具有重要意义。山东省海水灌溉农业空间布局应按照“一个中心,两个集群,三个站点,四个基地”的模式进行规划,因地制宜,有序推进,合理高效地打造山东省海水灌溉农业产业基地。

表1 山东省海水灌溉农业空间布局总体规划

(一)“一个中心”:设立山东省海水灌溉农业技术研发中心

海水灌溉农业具有生物科技含量高、遗传改良驯化技术要求高、盐碱环境改良作用突出的特点,雄厚的生物遗传科技和耐盐植物筛选改良驯化培育技术以及盐碱环境研究能力是保障山东省海水灌溉农业产业基地建设的关键环节。基于此,山东省海水灌溉农业核心区应以适宜的耐盐作物的开发和盐碱地改良为主要功能定位,在合理利用盐碱环境的前提下,提供面向市场需求、面向环境需求的耐盐作物种质资源。鉴于山东省海水灌溉农业科技发展现状,应在济南进行技术研发中心的建设,围绕山东省农科院和济南高新技术开发区划定技术开发核心区,依托山东省科学院生物研究所、山东省环境保护科学研究设计院、京鲁生物技术研发中心等科研机构设立海水灌溉技术研发中心。加强研发中心区内科技成果转化平台及公共科技设施建设,积极引进国内外知名海水灌溉技术产业研发机构及工程中心,形成海水灌溉的技术研发创新平台。

以现有海水灌溉科研机构和相关大专院校为基础,发挥山东省农科院、山东大学、山东师范大学等科研机构各自的科研优势,加强与山东农业大学、中国科学院海洋研究所、中国海洋大学等国内一流科研机构以及山东蔬菜科技开发有限公司、山东寿光鼎力农业科技发展有限公司等取得并应用一系列相关研究成果的企业联系,在高新技术开发区内筹建海水灌溉生物技术工程中心。同时,由政府出资,积极吸引国内资本,整合国内外相关海水灌溉技术研发机构,在研发中心内筹建公共实验室,推动对海水灌溉耐盐作物及其相关的生物遗传工程的研发工作。

(二)“两个集群”:建立鲁北、潍北两大海水灌溉农业产业集群

技术研发的最终目的是应用推广,农业生产流程的最终端是消费。科研开发环节中政府为主导,生产消费环节中企业做主导。海水灌溉农业生产达到一定规模后,要实现产供销结合,必须与企业建立密切联系,企业可以以市场为导向直接参与海水灌溉农业生产甚至科研的过程。鉴于海水灌溉农产品运输量大、易腐变质、贮藏保鲜要求高等特点以及综合考虑山东省整体经济发展规划,宜在靠近生产基地的鲁北、潍北两地建立产业集群。鲁北、潍北两地在农业企业数量、交通运输、政策扶持和消费市场等方面都有着较为突出优势,以这两地区为中心规划海水灌溉农业产业集群,形成产业功能区,加强产品生产各阶段企业间的纵向链接,实现初级农产品到精深加工产品的转换,重点生产特色产品,着力打造知名品牌,增强产业集群效应,利用便利的交通运输条件,将产品销往全国各地和东亚、东南亚乃至全球市场,同时加强与周边省市和全国以及国际知名的海水灌溉农业企业的交流合作和业务往来,打造山东省海水灌溉农业特色产业集群。

以山东省海水灌溉农业技术研发中心提供科技为支撑,分别以滨州市西王集团有限公司和山东寿光鼎力农业科技发展有限公司为龙头,辅以其他生物科技和农产品加工企业,在滨州市滨州区与东营利津县交界处建立鲁北产业园区,在寿光市羊口镇建立淮北产业园区。拟规划150万m2建筑用地,吸收500名以上的高层次人才,新增加就业岗位5万个,年产值120亿元。通过制定优惠政策、金融扶持计划等方式吸引相关企业转移至产业园区内,鼓励创办新的海水灌溉农业企业,给予一定的政府补贴、技术支持和税收减免等优惠。

(三)“三个站点”:在潍坊寿光、东营垦利、滨州无棣建立海水灌溉农业的三个示范推广站点

海水灌溉农业是以滨海盐碱荒地为载体的集约农业,对盐碱荒地和海水、耐盐植物等边际资源的综合利用是其特点之一。潍坊、滨州、东营三个地区都有广阔的盐碱地分布,据统计,截至2013年潍坊盐碱地面积为178384.65亩,东营为1854691.2亩,滨州342233.1亩。在技术研发中心在实验室开发培育出适宜耐盐品种后,在潍坊寿光、滨州无棣、东营垦利选址10000亩滨海盐碱荒地进行大田种植,建立示范推广站点。示范推广站点每个独立地块面积不小于1000亩,在进一步筛选耐盐作物的同时,对最终选取的耐盐作物进行规范化种植,设定平均亩产指标,形成稳定的生产模式,对周边区域以至全省产生示范带动作用。

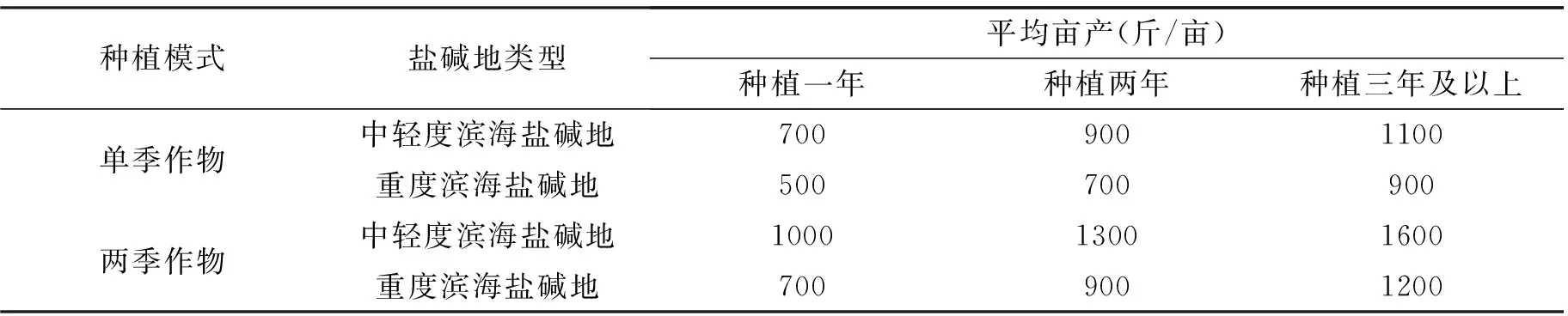

表2 示范推广站点平均亩产指标

每个示范推广站点配备5人以上的科研小组,详细记录作物盐碱度变化、亩产量等培养数据,积累总结种植经验,将生产的各个阶段具体责任到人,推广站点的站长负总责。每个示范推广站点吸纳30人左右的劳动作业人员,机械化作业与人力精细化作业相结合,提高单位亩产量。示范推广站点的主要职责是对海水灌溉农业的辐射推广。每个示范推广站点配备10名左右的海水灌溉技术推广员,推广员义务提供技术咨询服务,对有意愿参与海水灌溉农业的农户进行免费技术培训,帮助农户解决海水灌溉农业技术应用中的各种问题;对有需要的相关企业进行技术指导和种质提供,技术人员可以到企业生产现场进行指导;对前来调研的企业和科研单位热情接待,技术可进行无偿转让。总之,在政府强力支持下,不断完善应用体系建设,在保证应用安全的同时,加快已有的海水灌溉技术成果的应用推广。

(四)“四个基地”:在烟台、潍坊、东营、滨州建立海水灌溉农业的四个大规模生产基地

在烟台莱州地区、潍坊寿光地区、东营东营区垦利广饶地区、滨州滨城区无棣沾化范围内等沿海地区的滨海盐碱地初期各划定3万亩生产田,再逐年稳定扩大生产规模,实现海水灌溉初级农产品年产量超过90000吨。四大生产基地四地一体,相互扶持,相互支撑,共同铸成整体的山东省海水灌溉农业生产主体区。生产基地采取政府支持,科研机构指导,企业主导,农户为主的模式进行生产,烟台和潍坊生产基地与潍北海水灌溉农业产业集群密切联系,东营和滨州生产基地与鲁北海水灌溉农业产业集群密切联系,保证供应、生产、加工、销售等各个环节协调发展,确保产品的有效供给和优质安全,使海水灌溉农业产业化经营健康发展。

生产基地的建设应遵循因地制宜的原则,依据不同区域的地理位置、土质状态、盐碱强度、气候条件、水资源状况、开发程度、经济实力等具体情况确定不同的发展方向和技术路线,引种不同的耐盐种植品种,有侧重点地发展海水灌溉农业。在烟台地区,依托莱州“盐生植物”中试基地,重点发展特种耐盐植物,大面积种植鲁梅克斯、菊芋、油葵等,提供果糖、饲料和药用材料等;在潍坊地区,集中在寿光范围内,依托海水蔬菜高科技产业园和山东寿光鼎力农业科技发展有限公司,重点发展海水蔬菜产业,选取西洋海笋、海滨甘蓝、海茴香、黑枸杞等为主要发展对象大面积种植培育,丰富蔬菜品种;在东营地区,依托东营盐生植物园和山东省林科院东营分院的就近指导以及“东营市耐盐碱绿化树种项目”的支持,重点发展适生耐盐树种,以美国竹柳、园蜡一号、二号、火炬等树种为主,并且广泛培育柽柳、冬枣、枸杞等,形成耐盐树种种苗基地;在滨州地区,依托滨州国家农业科技园区和“渤海粮仓”科技示范工程的支撑,重点发展耐盐粮食作物,兼顾耐盐经济作物和耐盐饲草作物,主要种植对象是耐盐小麦和棉花以及大米草、狐米草等,形成海水灌溉产粮基地和棉花、饲草重要产区。

图1 山东省海水灌溉农业空间布局设计图

表3 山东省海水灌溉主要种植业

山东省海水灌溉农业技术研发中心、三大示范推广站点、四大生产基地和两大海水灌溉产业集群在时空上相互支撑,紧密结合,将科技研发推广、育种(苗)、种植、精深加工、销售、生态观光、服务等功能相融合,旨在通过合理规划实现山东省沿海滩涂、盐碱荒地的连片开发,带动周边省市乃至全国海水灌溉农业的发展,推进海水灌溉农业的产业化进程,打造具有地域特色的山东省海水灌溉农业产业基地。

五、措施与建议

海水灌溉农业在我国已有30余年的发展历程,但由于缺乏科学合理的规划和强有力的措施,同时受制于多重因素,海水灌溉农业总体上在我国还处在萌芽状态,迄今尚未形成真正意义上的产业。因此,山东省在发展海水灌溉农业时,对于制约其发展的各种主客观因素,例如政府扶持力度不强、科研创新和服务能力不足、市场开发投入过少、生产成本过高、国际交流与合作匮乏等等,在兼顾考虑海水灌溉农业发展趋势的同时,要提出针对性的对策措施,确保产业健康高效发展。

(一)提高政府重视度,制定战略规划,增加财政扶持

政府对新兴产业的支持是其发展壮大的必要条件,可以营造出适宜的宏观发展环境。为适应海水灌溉农业开发的现实需要,应该推动山东省行政管理体制改革,强化政府的引导、推动和服务作用。在对海水灌溉农业资源禀赋、区域社会经济基础、市场需求等科学评估的基础上,山东省农业主管部门应尽快制定海水灌溉农业发展的中长期战略规划,围绕海水灌溉农业的重点发展领域,综合区域比较优势,对海水灌溉农业进行整体布局、统一部署,以规划为引领推动海水灌溉农业高效、可持续发展。制定税收减免政策,完善财政资金持续投入机制,在享有国家、地方对农业补贴与扶持基础上,一些支农、扶农资金、物资向海水灌溉农业倾斜。拓宽投融资渠道,充分利用国家、集体、民营、外资、社会资本等,引导国内外有实力的企业通过投资、合作经营等方式参与海水灌溉农业的开发,逐步形成“以政府投入为引导、企业投入为主体、社会资金广泛参与”的多元化投资体制。

(二)加大研发力度,提高科技创新和服务能力

科研开发是海水灌溉农业发展中至关重要的环节,配套的社会化服务体系是海水灌溉农业壮大完善的必要支撑。应该充分发挥山东省的农业科技和人才优势,以强化科技支撑为主抓手,加强优势资源整合,重点依托山东省农业高校、重点实验室、研究中心等科研机构,培育海水灌溉农业科技创新团队,推动关键技术的研发、孵化、转化和产业化。建立和完善包括核心技术和配套技术在内的海水灌溉农业技术体系,以海水灌溉作物的品种选育技术为主线,以培育高耐盐植物为目标,集成与之配套的作物高产栽培技术、土壤改良和生物修复技术、农产品储运和精深加工等技术,逐渐形成以全海水灌溉和作物综合开发利用为鲜明特征的综合技术体系。着力培植一批专业从事海水灌溉农业新品种选育、新技术研发、产品销售等产前、产后服务的海水灌溉农业服务实体,探索和建立以企业化为主体,以科研院所、各类专业性服务实体为补充的新型海水灌溉农业服务体系。

(三)加强海水灌溉农产品市场建设,优化生产与交易模式

海水灌溉农业发展的主要瓶颈是市场开发力度不足,生产交易成本过高。因此,要着重培育海水灌溉农业产业化经营主体,大力培育龙头组织,带动农民专业合作社发展;鼓励民营、股份制企业等多种经营主体参与海水灌溉农产品市场培育,形成规模效应,挖掘潜在消费市场,扩大产品辐射范围。在以农户、经销商、批发市场、集贸市场、农产品企业等为主体的农产品流通格局基础上,优化海水灌溉农产品的生产与交易模式,完善产销一体化组织利益协调机制,建立市场信息畅通、规范高效的流通模式。在产品流通途径方面,依托海水灌溉农业集中地区,建设集储存、加工、交易、集散、物流配送等功能于一体的市场平台,形成产品集散、信息发布、价格形成中心,减少流通环节,降低流通成本,并为海水灌溉农业生产提供及时准确的市场反馈信息;在生产和经营模式方面,鼓励“公司+农户”、“公司+合作组织+农户”、“专业批发市场+农户”等多种海水灌溉农业产业化组织形式,搭建农户与市场之间的桥梁,解决分散生产与集中市场之间的矛盾。

(四)加强国际合作与交流

开展国家交流与合作,是进一步提升山东省海水灌溉农业水平的有效途径之一。要以国际化视野开发海水灌溉农业,充分利用山东省区位优势,将海水灌溉农业自然资源优势、劳动力资源优势转变为产业优势。瞄准国际市场的同时,加强对外交流与合作,吸纳、借鉴国际先进的规划设计理念和成功实践经验,尝试建立双边或多边的海水灌溉农业科技与产业合作互助机制。在人才和技术方面,加强与境外海水灌溉农业相关学术和公益组织机构之间的人才交流合作,实现技术对接和联合创新,重点引进市场前景广阔的海水灌溉农业新品种,加快突破我省海水灌溉农业现阶段发展面临的的技术瓶颈。在规划管理方面,加强与墨西哥、美国等较早进行海水灌溉农业研究国家的经验交流,引入现代化的管理模式和运行机制,提高海水灌溉农业的管理水平和实施效果。在项目开发方面,加强与韩国、荷兰等国家的合作交流,重点引进一批高层次农产品加工和流通的企业,走品牌化道路,开发特色优势的海水灌溉深加工产品,例如脱水海水蔬菜,以产品深加工带动海水灌溉农业产业链的形成和发展。

[1]韩立民,张振.海水灌溉农业的属性特征及其发展[J].海洋开发与管理,2014,(09):1-6.

[2]钟甫宁等.农业经济学[M]第五版.北京:中国农业出版社,2011:137.

[3]徐宪斌,夏文荣,蔡家宾,张振兴,吕金岭.海水农业研究进展[J].河北农业科学,2007,(05):79-80+87.

[4]徐质斌.山东海水灌溉农业的发展前景[J].发展论坛,2000,(01):24-25.

[5]王霞,王金满.海水灌溉农业发展状况及其前景[J].新疆农垦经济.2003(06):48-51.

[6]赵嘉,李嘉晓. “蓝色粮仓”的内涵阐析及其建设设想——以青岛市为例[J].海洋科学,2012,08:70-74.

2015-08-10

山东省2013年度农业重大应用技术创新课题“山东省海水灌溉农业空间结构布局与政策框架设计”(鲁财农指[2013]136号)。

1.中国海洋大学管理学院,山东 青岛,266100;2.中国海洋大学水产学院,山东 青岛,266003

张 振(1989- ),男,山东济宁人,中国海洋大学管理学院硕士研究生,研究方向:农业经济与海洋经济;通讯作者:韩立民(1960- ),男,山东东营人,博士,中国海洋大学管理学院教授、博士生导师,主要研究领域:农业经济、海洋经济与区域经济。

F323.1

A

1008-8091(2015)03-0038-07

——山东省济宁市老年大学之歌