资源一号02C卫星数据在河流塌岸调查中的应用—以中俄界河抚远县段为例

初 禹,张贵达,王少华

(1.中国地质大学 环境学院,湖北 武汉430074;2.黑龙江省地质调查研究总院,黑龙江 哈尔滨 150036;3.黑龙江省齐齐哈尔矿产勘查开发总院,黑龙江 齐齐哈尔161006)

塌岸是指江河、湖泊岸坡在地表水流冲蚀、地下水潜蚀及冻融等因素造成岸坡坍塌变形的现象。该地质现象几乎存在于我国所有的江河沿岸。据统计,我国长江中下游干流河道发生崩岸险情330处[1],江西省段典型岸段平均崩塌速率7~10m/a,最 严 重 处 达 数 十 米[2]。长 江 三 峡 库 区2008年库岸塌岸程度强烈的库段长117.047km,占库岸总长25.3%(干支流库岸总长5 311km)。黄河三门峡库区潼关值三门峡河段1960—1996年塌岸长210km,严重塌岸长145km,平均年塌岸量1 872万 m3[3]。黄河宁蒙段1958—2008年河岸后退总面积为518.38km2[4]。1997年松花江流域的嫩江、二松及松花江干流的塌岸共计125处,长119.06km[5]。黑龙江和乌苏里江是中国和俄罗斯的界河,其中黑龙江岸段长1 887km,塌岸约有219处,总长434.41km,每处长0.5~5km,塌岸速率一般为2~15m/a,最大为30~37m/a;乌苏里江在黑龙江省岸段长771km,塌岸28处,总长83km,塌岸速率一般2~3m/a,严重地段达6~15m/a[6]。呼伦贝尔盟境内的中俄、中蒙(中国和蒙古国)界河-额尔古纳河和哈拉哈河1995—1996年勘察50处冲刷较严重的地段,其中严重河段14处,每年流失国土3.2~3.5万m2,年均塌岸大于10m的河段33处,总长达26.8km[7]。发生在上述界河的塌岸现象造成岸线持续后退和失稳,严重危及河岸附近分布的大量城镇、乡村及重要的道路、桥梁、港口等建筑[8],成为影响国土资源安全、人民群众生命财产安全的重要地质灾害问题之一。

在上述背景下,本文以中俄界河抚远县段为例,以资源一号02C数据、SPOT-5数据为遥感数据源,从遥感技术调查的技术手段出发,辅以必要的野外实地验证,开展研究区我国一侧塌岸地质灾害的现状调查与动态变化监测工作,以期为塌岸调查提供新的技术手段和数据源支撑,为当地的塌岸次生灾害的防治工作提供基础数据和建议[9-11]。同时,充分挖掘资源一号02C卫星遥感数据的潜力,拓展其应用领域,发挥更大的社会效益和经济效益。

1 研究区概况

黑龙江省抚远县位于三江平原末端,是黑龙江、松花江、乌苏里江三大河流交汇之处。该县有209.7km河岸线,沿江分布着抚远县县城、3个乡镇、7个自然村等大量的居民地、港口、公路等重要的交通设施及大面积的耕地等国土资源。由于其所处的特殊地理位置及地质条件,造成抚远县沿江存在不同程度的塌岸等次生地质灾害。

1.1 地形地貌

研究区地势整体低平辽阔,地形由西向东倾斜,沿岸地貌可分为冲积、湖积低平原及冲积泥砂质河谷平原。冲积河谷平原主要分布于乌苏里江河谷,标高40~70m,最低海拨34m。抚远三角洲是两面临江,沟河密布的广阔平原。河曲较发育,多见心滩、边滩、汊流、天然堤、牛轭湖、古河道、水泡等微地貌。

1.2 地层岩性

研究区地层单元相对简单,沿江地层单元主要为第四系上全新统(Qh2)冲积层、湖沼沉积层。其中冲积层上部为黄土状粉质砂土,呈黄色—灰黄色,厚1~2m,下部为灰黄色砂砾石、砾卵石层,厚5~10m。湖沼沉积层分布于闭流洼地与古河道中,沼泽、湖泡广布,河网密集,喜水植物繁茂。岩性由淤泥质粉质粘土、粉质砂土、灰黑色腐泥及泥炭堆积层组成,厚1~2m,此层孢粉化石较丰富。

1.3 地表水特征

乌苏里江是黑龙江右岸的一大支流,并于抚远三角洲处汇入黑龙江。抚远县范围内水域属乌苏里江下游,典型的平原性河流,河曲发育,比降小,水流平稳,洪水没有猛涨猛落现象。河宽1 000~2 000m,正常水位平均水深2~5m,洪水期比降1/20 000。这一江段河床摆动频繁,河道不稳定,江岸土质疏松,冲淤作用强烈。

1.4 塌岸状况

研究区内塌岸现象较为严重[12]。由于乌苏里江干流河床增宽、增深,流量增大,侧蚀作用明显具有由上游至下游逐渐增强的趋势。随着支流汇合,河道裁弯取直,导致河床摆动加大,水量增大,侧蚀作用也变得越强烈。在这一江段出现三个大弯,其中以向东凸的转弯-亮子里转弯最大,也是塌岸现象较为严重的地段之一。据1999~2002年黑龙江中俄界河塌岸地质灾害调查成果报告数据显示,在塌岸较严重地段,塌岸速率1~5m/a,局部地段塌岸速率达5~10m/a。每逢特大洪水一次塌岸达30m,河流侧蚀作用强烈,河床随之发生变化[12]。

塌岸发生时间多处于每年的春季和夏季。由于研究区沿江地区多为季节性冻土,由于冻融作用改变了土体结构,在重力作用下冻土融化后塌岸现象比较普遍,幅度一般小于0.5m。在春夏洪水期,由于江水长时间的浸泡作用,江水回落时的卸荷作用使江岸前缘容易造成塌岸。该类型塌岸多发生在地势较低的低漫滩段,汛期江水极易出槽,长期处于江水的浸泡,水深达1~2m。

2 遥感数据源及数据处理

由于乌苏里江抚远段位于乌苏里江的下游,较短时间间隔很难监测,岸线变化不明显,因此,本文采用2012-05-11资源一号02C卫星数据(全色波段(hr)空间分辨率为2.36m、多光谱波段(pms)空间分辨率10m)、2005-05-14SPOT-5数据(全色波段空间分辨率为2.5m、多光谱波段空间分辨率10m),使用PCI 9.0软件进行正射校正。

控制点来源于1∶50 000比例尺的地形图和从地形图提取的等高线生成的DEM数据。正射校正模型采用PCI软件的有理多项式校正模型,该模型通过采集控制点来计算RPC模型参数,其实质是利用RPC模型拟合严格几何模型。分别对资源一号02C卫星数据多光谱波段(pms)和全色波段(hr)进行正射校正后,采用主成分分析法进行波段融合,完成数据的正射处理工作;SPOT-5数据采用与资源一号02C数据正射校正相同的方法完成图像的处理工作。

影像正射校正精度评定主要是以野外实测GPS控制点作为检查点,分别在正射校正后的资源一号02C数据和SPOT-5数据读取检查点坐标值,计算其中误差。中误差计算公式

式中:RMS为检查点中误差,n为检查点个数,xi,yi为检查点在正射影像上的坐标值,Xi,Yi为实测GPS控制点坐标。

本次工作选取15个GPS实测点作为控制点,评价正射数据的校正精度。其中,SPOT-5数据的中误差为2.28m,资源一号02C数据的中误差为2.55m,两种数据之间的中误差为0.27m。根据国家1∶10 000数字正射影像数据生产精度要求,在平原、丘陵地区DOM地物点相对于实地同名地物点的点位中误差不大于5m。

3 塌岸地质灾害遥感调查方法

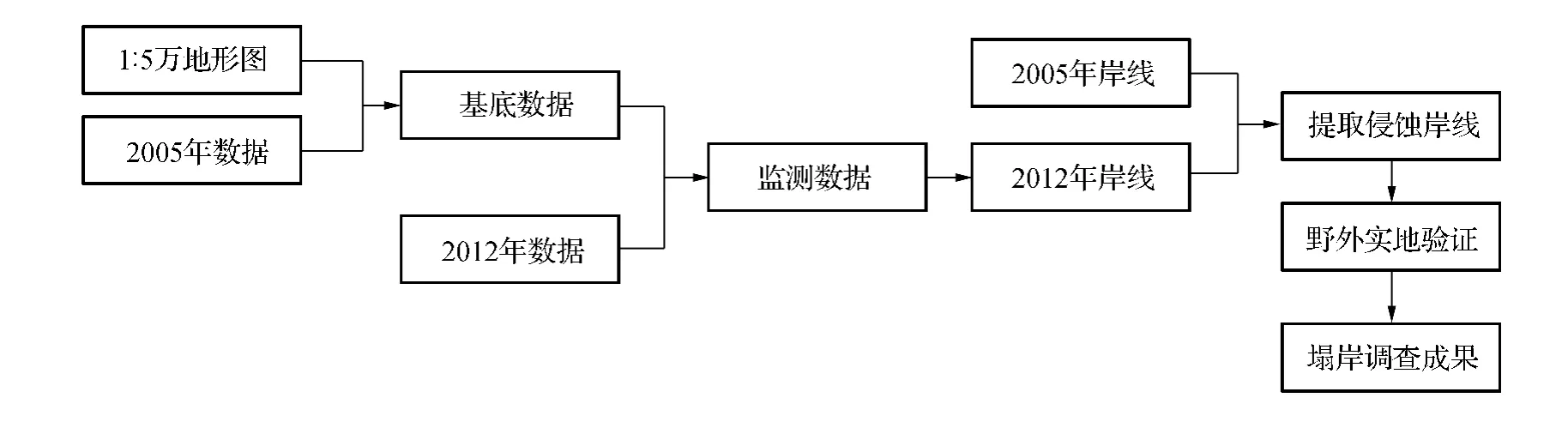

由于塌岸具有不易观测的特性,传统的依靠单一空间尺度、时相的遥感数据建立解译标志进行遥感提取的方式很难准确、全面地判定塌岸位置,以及获取塌岸随时间变化的特征数据,如塌岸的长度、塌宽、侵蚀的速率等演变情况。因此,对两个不同时相的研究区界河岸线进行遥感监测,能够有效地提取塌岸信息,进而分析塌岸发育、发展的规律(见图1)。本次塌岸地质灾害信息的提取方式主要是采用对遥感影像进行人机交互解译与野外实地验证相结合的方法,以2005年提取的乌苏里江岸线为基准,通过对2012年江河岸线进行监测的方式提取侵蚀地段,然后采取野外实地验证的方式最终确定塌岸地质灾害发生地段。

图1 塌岸提取技术流程

4 研究结果

4.1 研究区塌岸分布现状

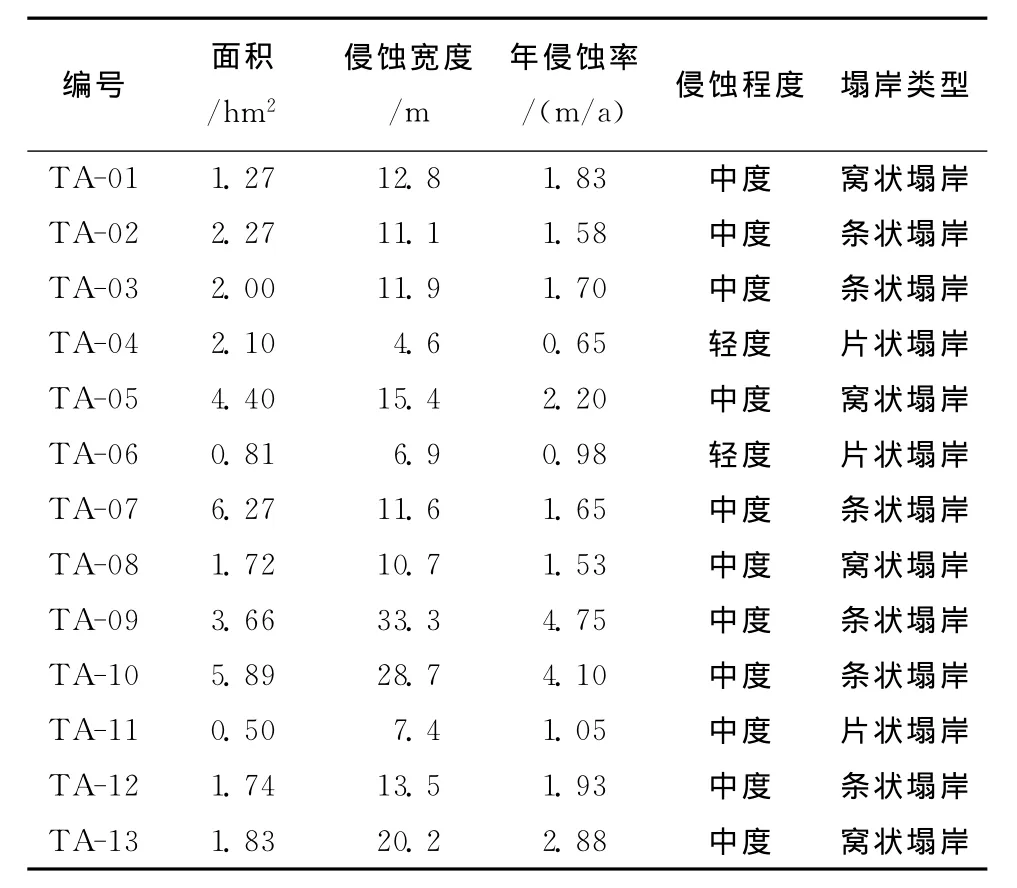

抚远县范围内沿乌苏里江岸线塌岸地质灾害共存在13段。如表1所示,2005—2012年,研究区侵蚀面积共34.47hm2,年侵蚀率4.92hm2/a。其中,最大侵蚀面积为6.27hm2,最小侵蚀面积为0.5hm2;最大侵蚀宽度为33.3m,最小侵蚀宽度为4.6m;宽度最大侵蚀率为4.75m/a,宽度最小侵蚀率为0.65m/a。其中,中度侵蚀岸段11处(塌岸侵蚀速率1~5m/a),塌岸长度176.6m;轻度侵蚀岸段2处(塌岸侵蚀速率小于1m/a),塌岸长度11.5m。按区域位置由南向北划分,塌岸地质灾害地段分布在四合村、海青乡、抓吉镇和通乡江附近。

表1 研究区塌岸地段侵蚀程度统计

4.2 塌岸类型及资源一号02C数据影像特征

结合塌岸在资源一号02C数据影像特征与野外实地验证结果,对研究区内塌岸类型及相应的资源一号02C数据影像特征进行梳理总结。按塌岸的发育特征分为:片状塌岸、条状塌岸、窝状塌岸3类。研究区内共调查塌岸13处,其中片状塌岸3处,条状塌岸6处,窝状塌岸4处。由于塌岸形成过程不同,影像特征也各具特点。结合资源一号02C数据分别阐述3种塌岸影像特征。

1)片状塌岸。资源一号02C数据影像特征主要表现为色调呈灰白色,江岸边缘存在狭窄、裙状的滩涂(见图2)。主要发生在地势较低、土体较为松软的低漫滩地段以及江岸的表层;形成过程简单,塌岸产生的时间较短,长度仅有数十米。

2)条状塌岸。由于条状塌岸多呈斜直立状,在资源一号02C数据特征上主要表现为沿江分布、长条型,亮白色调,无明显的滩涂(见图3)。在研究区较为普遍,多发生在沿岸河流流速较快,岸体较为顺直的一级阶地、高漫滩地段。塌岸长度可达十多米至几十米。

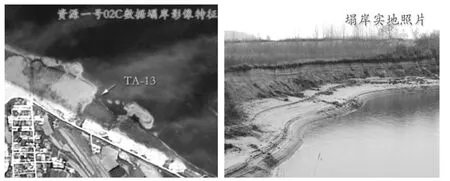

3)窝状塌岸。如图4所示,窝状塌岸影像特征呈半圆形凹陷于江岸当中,具有明显的弧线型特征,色调呈亮白色,底部存在狭窄的裙状滩涂。该类型塌岸规模较大,长度可达数十米甚至上百米,多发生于岸体较高、岸坡较陡峭的凹岸段,发生时间一般出现在枯水期,少数在洪水期。岸体为一元结构的圆砾层,且分布不均匀。

图2 片条状塌岸

图3 海青乡附近条状塌岸

5 结 论

本次研究采用资源一号02C卫星数据和SPOT-5数据,对抚远县乌苏里江沿岸塌岸地质灾害开展了调查与监测工作,获取了该地区塌岸地段分布位置、塌岸的分布类型等现状情况。根据该地区地质结构和岸坡的物质组成等特点,结合本地区乌苏里江河道的特点,分析本地区塌岸地质灾害产生的因素。岸坡的物质组成和地层地质构造结构等内在因素与江河的侵蚀、水位的涨落、冻融作用和人为活动等外部因素相互作用,是产生江河塌岸的主要原因。

1)与岸线的物质组成和地层结构相关。研究区界河我国一侧沿岸岸体土质较为疏松,分布较不均匀,抗河流冲击能力较差。在汛后枯水期,该类型土质结构较易被冲刷形成塌岸。从坡体形态上讲,产生塌岸现象的地段多属于高陡边坡,极易形成土体江岸的坍塌现象。

图4 团结村附近窝状塌岸

2)江水侵蚀作用。洪水冲刷、侵蚀对塌岸的速率、幅度影响最大,即塌岸的速率取决于洪水发生的幅度与频率。洪水越大,塌岸越严重。下游低漫滩段地势较低,汛期江水对江岸产生浸泡作用,使堤岸土体浸泡,极易造成塌岸。

3)冻融作用。土体江岸在反复冻结、融化作用下,原土体结构发生变化,在重力作用下产生崩解塌岸。

4)植被影响。研究区沿河谷分布较多的草本沼泽草甸,且地势低洼、常年积水或季节性积水,造成岸体抗侵蚀能力较低,极易形成塌岸。

5)人为活动。研究区沿江分布众多的居民地,人类活动频繁,破坏沿岸岸体的土体结构和应力状态,导致江岸侵蚀程度加剧,形成新的塌岸。

[1] 欧阳履泰,王强.长江中下游干流河道崩岸治理[J].人民长江,2000,31(8):1-3.

[2] 马逸麟,梅丽辉.江西省长江岸带崩塌及影响因素分析[J].中国地质灾害与防治学报,2003,14(3):61-65.

[3] 卢多敏,刘红宾.黄河潼关至三门峡河段塌岸治理分析[J].人民黄河,1999,21(2):1-3.

[4] 戴海伦,代加兵,舒安平,等.河岸侵蚀研究进展综述[J].地球科学进展,2013,28(9):988-996.

[5] 卢全满.松花江流域干流塌岸险工浅谈[J].水利管理技术,1997,17(6):39-42.

[6] 尹喜霖,单广杰,杨向东,等.黑龙江省的界河坍塌地质灾害及其防治对策[J].工程地质学报,2003,11(3):230-238.

[7] 严登华,何岩,邓伟,等.界河塌岸及其流域水土流失综合治理措施-以额尔古纳河和哈拉哈河为例[J].水土保持学报,2001,15(3):107-111.

[8] 王广德,葛华,刘汉超,等.重庆市万州区塌岸模式及影响因素分析[J].中国地质灾害与防治学报,2008,19(3):148-151.

[9] 刘建辉,姜挺,李延杰.天绘一号卫星三线阵影像RPC模型定位精度验证与分析[J].测绘工程,2014,23(11):25-29.

[10]梁子亮,岳建平,吕志才,等.联合多代卫星测高数据建立高分辨率浙江近海垂线偏差模型[J].测绘工程,2014,23(10):27-30.

[11]王野.基于资源三号卫星影像的城市绿地信息提取方法探讨[J].测绘工程,2014,23(7):65-67.

[12]王逊,倪长海.黑龙江中俄界河塌岸地质灾害调查成果报告[R].哈尔滨:黑龙江省地质调查研究总院,2004.