中华四维手法正脊浅叙

庞象青 庞振玺

中华四维手法正脊浅叙

庞象青 庞振玺

中华四维手法的核心理论来源于我国的传统文化。在文中阐述了中华四维手法正脊文化的源流,分析了中华四维手法正脊要意,并在最后就中华四维手法正脊进行了阐述。

中华四维手法;正脊;历史文化

1 中华四维手法正脊文化源流

轩辕黄帝开启了中华五千年文明史的国家之治,建立和制定了一系列的各类典章,诸如:天文、历法、文字、农耕、桑蚕、医药、舟车、音律等,史称中华文明之始。

黄帝是建立世界唯物辩证哲学时间最早,体系最完善的代表之一,古代将此称之为道。故曰,阴阳谓之道。现代哲学的对立统一论也由此而来 。古代将天体运行称天道,地球的万物变化称地道,人类的生存演化称人道。天、地、人三道在时空中互为交感,构成四维辩证的基础。天道、地道、人道的时空转换,谓之“四维一絷”是完整的,初始的唯物辩证体系[1]。历史发展到现代,应用几何学的线、面、体构成三维立体,结合立体的空间变动,中华四维正脊学依此而立论。

2 中华四维手法正脊要意。

由黄帝“四维一絷”唯物辩证理论体系,发展到现代线、面、体三维立体结构结合物体空间变动构成的四维理论,指导了中华四维正脊手法的研究和临床实践,加速中华手法正脊的发展及其相应的治疗效果。

线、面、体构成的三维立体与物体的空间移动组合成四维概念,是中华传统手法正脊的核心理念,“中华四维手法正脊浅叙”一文依此论展开论叙。脊柱的三维立体,又分为脊柱整体的大三维立体及单个锥体的小三维立体,本文重点叙述脊柱大三维体的四维体系论述。

人体的标准是对称平衡,其中骨架的地位尤为重要,脊柱是人体的主心骨,俗称大梁骨,说文解字一书的吕字,正是脊梁骨的表述,民间谚语“大梁不正二梁歪,三梁不正倒下来”这一点在中华民族文化的传承中意义深远,家喻户晓。

线:对脊柱整体而言,就是人体对称平衡的中心线,是构成脊柱三维立体的重要组成部分,这条线是鉴别脊柱病变的主线。对脊柱的单个锥体,线就是锥体的一个边。面:脊柱整体的面,称为脊柱面,也可称为脊柱大面,各锥体的相互连接点,包括锥体小关节的连接称为锥体小面。体:整个脊柱称为脊柱体,单个锥体称为小锥体,脊柱体在人体空间移动、旋转,可形成脊柱体病变,小锥体的错位,滑脱称为小锥体病变。空间移动:脊柱体的空间移动、旋转是中华四维手法正脊的核心部分。脊柱体的空间移动、旋转,造成脊柱整体的空间移位,牵连到上至肩胛 、胸肋,中至腰骶、骨盆,下至双髋、双膝、双踝关节,产生次生病变。因此,脊柱体的空间移位、旋转是全身骨关节病的主要因素之一。依此区别于三维正脊论。

3 中华四维手法正脊简叙

中华传统骨伤科包括接骨、正骨、推拿按摩、方药四大要素,其中手法脊柱矫正只是正骨科中的一项组成部分。中华骨伤历史传承悠久,自古代岐伯、扁鹊、华佗、李时珍至近代清宫上驷院绰班处对人体骨伤的研究都有着卓越的理论贡献和丰富的医治效果。中华四维手法脊柱矫正,依“四维一絷”理论为基础,传承历代医家手法,遵从中医整体辩证的原则,结合中医四诊、八纲在骨科中的运用贯通,恰是中华医学宝库中的一个分支脉胳。四维手法正脊,应用中医四诊法则,一看、二摸成中医骨伤科诸法之首要理念,结合推拿、按摩、摇滚、提拉、旋胯,搬摇等手法,正是“法从手出,手随心转”的具体应用。一看、二摸在影像学未应用在医学之前,是中医骨伤科的重中之重,现代结合影像学可以精确判定,但是一看是对骨病的认识,二摸是对骨病的确认,还是有着不可替代的作用[2]。下面简要述之。

3.1 脊柱与骨盆移位

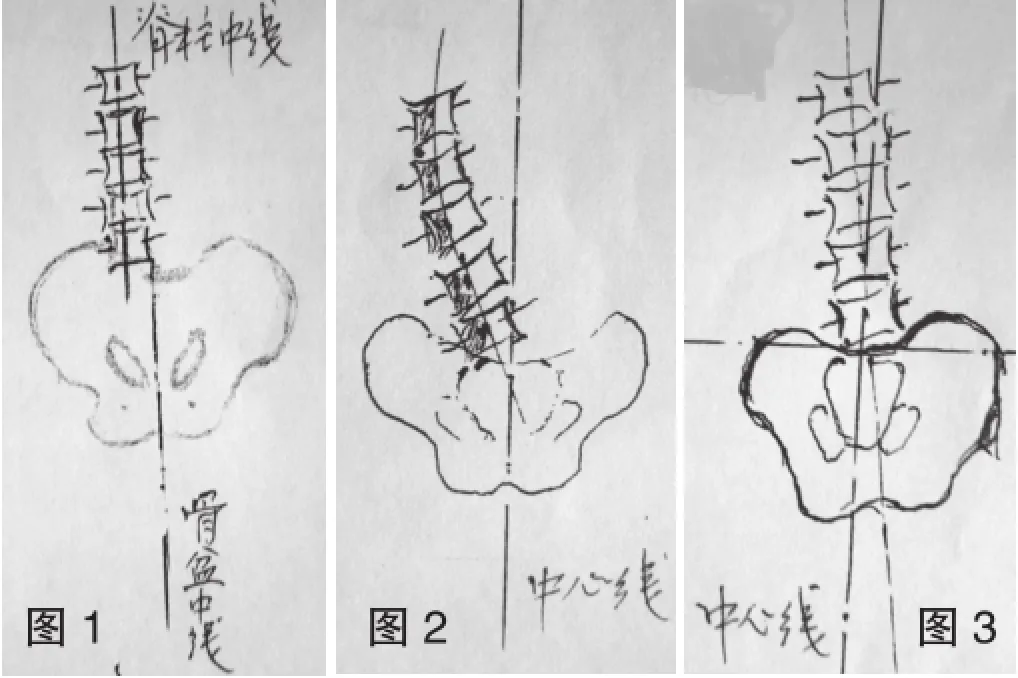

此首要判定是脊柱体移位,还是骨盆移位至关重要,多数发生在腰骶椎体结合处,致使脊柱体与骨盆整体空间移动,牵动全身,手法宜采用先摇骨盆,配合推、按脊柱,然后多种手法互用,达以正确矫正。(见图1)。

3.2 脊柱的侧弯与旋转

X光片平面投影,即可明确诊断。脊柱体中线,左右两侧投影不对称可确诊脊柱体侧弯、旋转,查体可见脊柱体两侧一高一低,肌肉松紧也不一致。手法矫正,可用推、按、提拉互替变换,一般是先推按后提拉,效果较明显。(见图2)。

3.3 骨盆上下倾斜,前后扭转

骨盆X光片平面投影显示,左右髂棘不在一条水平线上,可视为骨盆上下扭转,直接牵连椎体空间移动、倾斜,比如骨盆右侧偏高,脊柱体必然向左侧倾斜。手法:首先用摇法松解骨盆,然后用推、搬,按法矫正。骨盆X光片平面投影,表现左右两侧不对称时,可确认为骨盆前后扭转。(手法同上)(见图3)。

图1 脊柱与骨盆移位;图2 脊柱的侧弯与旋转;图3 骨盆上下倾斜,前后扭转

3.4 骨盆空间移位

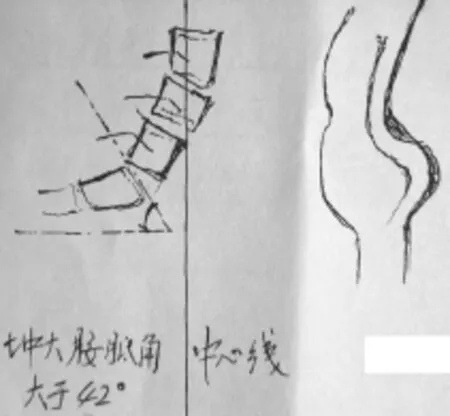

腰、骶锥体与骨盆紧密相连,当腰骶角变大或变小时,造成整个脊柱体与骨盆空间变位,或前倾,或后斜,致使脊柱体失移。如果脊柱体前后倾斜并伴有侧弯和旋转时,往往骨盆也随着上下倾斜,或前后扭转,此种情况一般是骨盆变化在先,脊柱体变化是从属,此种情况结合询问病史便知。大多数患者都有不同程度的外伤史。手法:首先用摇法松解骨盆,结合推按、提拉手法进行联合矫正。(见图4,5)。

图4 骨盆空间移位

图5 骨盆空间移位

4 中华四维手法正脊心得体会

中华四维正脊理论实质,是传统中医学的四诊(望、闻、问、切),八纲(阴阳、寒热、里表、虚实)与现代科学结合的理念与认识,这里着重于八纲中的里表结合应用在骨科实践中。人体脊柱的四维手法整复,不但能达到人的形体疾病的康复,更主要是人体内部系统疾病的预防治疗和康复。实现运用中华四维手法整脊补充传统中医学内病外治的骨科篇章,最终使患者获得身体的阴阳平衡,健康长寿。比如:颈椎病的四维手法矫正,不但使肢体疼痛、麻木、运动功能障碍等症状有改善;而且脑部供血的平衡,血压的变化,免疫力的增强,眼、耳、鼻、喉的感觉,甚至于精神状态,性格也有变化。胸椎四维手法矫正,诸如肺络、胃肠、肝胆等系统的功能及症状也有改善,是由于错位的椎体经四维手法矫正后,促使神经(含植物神经)的紊乱传导波趋于稳定,器官功能运作恢复正常[3]。腰骶及骨盆联合四维手法矫正,诸如对男科泌尿系统功能的改善,妇科的月经不调、习惯性流产、卵巢囊肿、子宫肌瘤的控制也初见成效。

作者于2004年发表的“功能性疾病探源”(刊登在《世界中医骨科杂志》)一文,提出了人体脊柱与相关的脊髓、血管、神经(含植物神经)软组织的不同步退变理论学说,对人体功能性疾病在骨科领域尝试提出新见解。2008年发表的“人体骨关节疾病挤压学说”(发表在2012|20期《中国医药指南》,一文试图说明人体各关节受力挤压不均衡的关节发病机理。其它诸如未曾发展的“脊柱免疫学”、“脊柱物理医学框架”等等,皆属中华四维正脊范畴。

粗浅认识与同道共勉,应用中华四维手法正脊理论,结合现代科学技术包括数理学、生物学、影像学、运动医学等多学科研讨实验,有望使中华四维正脊论发展成为专门独立的“人体脊柱物理医学”体系,必将对人类内外妇儿以及老年学科疾患的预防、治疗起到重要作用。

[1] 沈春开. 四维牵引及手法治疗椎间盘突出症[J]. 世界中医骨科杂志,2010,11(2):124.

[2] 林远方,朱其广,佘瑞涛,等. 定点微调整脊手法配合“以宗”四维牵引治疗腰椎间盘突出症临床研究[J]. 按摩与康复医学,2011,2(28):14-17.

[3] 赵冬梅,阮海军. 三维正脊复位治疗腰椎间盘突出症的预见性护理[J]. 中医正骨,2014,26(7):72-73.

Analysis of Chinese Dimensional Approach Shallow Ridge

PANG Xiangqing PANG Zhenxi Gymnastics Management Center in Shanxi Province,Taiyuan 030012,China

To annalyzed theory of four-dimensional technique of Chinese traditional culture from our country. Set forth in the text of the main ridge of the Chinese cultural origins dimensional approach to analyze the main ridge of the Chinese four-dimensional approach,and in the last ridge on the Chinese four-dimensional approach are described.

Chinese four-dimensional approach,Ridge,History and culture

R22

A

1674-9316(2015)30-0133-02

10.3969/j.issn.1674-9316.2015.30.100

030012太原,山西省体操运动管理中心

庞振玺,E-mail:13503516123@163.com