甘肃城镇化跨越发展的战略路径研究

陶天森

内容提要:甘肃城镇化进程的跨越发展是经济、社会发展的必然选择。通过对甘肃城镇化发展的现状及阶段性特征描述,对当前甘肃城镇化跨越发展的机遇与挑战进行分析,进而对未来甘肃城镇化进程的战略路径进行阐释,并给出相关的政策建议。

关键词:甘肃省;城镇化;战略路径

中图分类号: F291 文献标识码:A 文章编号:1003-4161(2015)02-0064-06

DOI:10. 13483/j.cnki.kfyj.2015.02. 015

一、研究背景

当前,我国正处于全面建成小康社会的决定性阶段和加快推进社会主义现代化建设的重要时期,城镇化是我国实现现代化的必由之路。党的十八大提出,要坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路,推动信息化和工业化深度融合、工业化和城镇化良性互动、城镇化和农业现代化相互协调,促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展。

甘肃城镇化进程始于新中国成立之后,伴随着经济起落、政府行为和政策导向的变化,经过了长时期曲折徘徊、甚至人口逆城市化回流的过程。。改革开放以后,甘肃城镇化得到了较快发展。目前,甘肃城镇化已经进入了一个新的发展阶段。截至2013年,甘肃城镇化率达到40.13%,按照世界城镇化发展规律判断,正处于加速发展的新阶段,面临着十分难得的发展机遇。

二、甘肃城镇化发展的现状及特征

2011年,甘肃常住总人口为2 564.19万人,其中城镇常住人口952.60万人,城镇化率为37.15%;户籍总人口为2728.88万人,非农业户籍人口为714.58万人,城镇化率为26.18%。利用加权城镇化率修正,在现行城镇化率指标的基础上,从“公共服务”的维度,为不同群体赋予不同的权重,计算得出“加权城镇化率”。计算获得的甘肃加权城镇化率为30.85%,比常住人口城镇化率低6.3%,但比户籍人口城镇化率高4.66%。

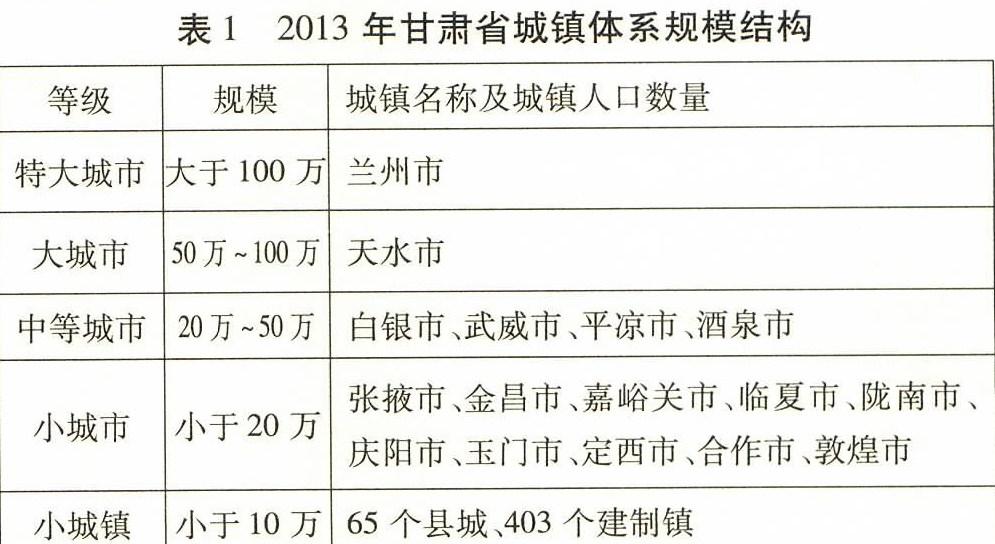

从区域分布看,甘肃建制镇以上的城镇主要分布在人口较为密集的甘肃中部及陇东南地区,集中了全省65 010以上的城镇;从城市等级规模看,甘肃现有16个设市城市,规模、等级分布如表1所示;从城市首位度看,甘肃的两城市(兰州、天水)首位指数(S2=P1/P2)为2.86,大于该指数的理论临界值(S2=2);4城市首位指数(S4=P1/[P2

三、甘肃城镇化跨越发展的机遇与挑战

(一)甘肃城镇化跨越发展的机遇

1.内生动力。2011年,甘肃人均生产总值已经突破3 000美元,工业增加值占生产总值的比重接近44%,城镇化率达到37. 150/0,预计2015年底,非公有制经济占经济总量的比重将突破500/0。根据工业化、城镇化发展的国际经验及相关理论,甘肃已进入经济高速增长和城镇化快速推进的阶段。同时,全省在城镇就业的农民工总数达到了230万人随着打工经验的积累与视野的拓展,许多农民工及其二代已不甘于两栖打工,他们渴望在城市定居生活,改变被边缘化的生存现状受地缘、亲缘关系影响,也有很多的农民工希望回乡就业或创业发展,就近进城落户实现城镇化,从而构成了推进城镇化快速发展的强大经济及群体基础。

2.政策机遇。国家为甘肃发展量身定做的一系列政策措施,正在释放出持续的叠加效应,助推甘肃基础设施、特色产业、市场环境等发生重大的变化,也转化为城镇化加快发展的强大推动力。主要有:国家建设“丝绸之路经济带”和实施向西开放战略;优化区域产业分工,支持西部地区承接劳动密集型、环境友好型产业转移和资源就地加工;支持甘肃加快建设兰州新区,循环经济示范区、华夏文明传承创新区,建设国家生态安全屏障综合试验区等。

(二)甘肃城镇化跨越发展的挑战

1.自然生态环境脆弱

在甘肃,高原、山地、沙漠等不适宜人类居住的土地面积占70.46%,海拔1000米以下的土地面积仅占7.68%,可开发利用的土地面积小且分布不平衡,可供城镇建设和发展的后备土地资源十分有限;自产水资源量居全国第29位,人均水资源占有量仅为全国平均水平的1/2,耕地亩均水资源占有量仅为全国平均水平的1/4,水资源总体短缺且空间分布不平衡,对城镇布局和发展面临的水资源供需矛盾比较突出。干旱少雨、水资源匮乏、水土流失和土地沙漠化等一系列自然因素制约着城镇化发展。

2.市场支撑要素不足

甘肃地处内陆,国有经济比重大,对外开放程度不高,市场成熟度低且功能不完善、机制不灵活,各类社会力量和民间资本还没有真正参与进来,劳动力、土地、人才、资本、科技等要素市场在城镇发展相对缓慢;大专以上人口占总人口的比重低于全国平均水平,文盲率高于全国平均水平,城镇化发展的科技、智力、人才支撑不足。同时,受经济发展水平不高的制约,市场深度与广度不够、范围有限、组织形式单一,城镇建设和经济繁荣必需的商品流通组织、外贸组织、金融组织、技术网络、信息网络、服务网络等还不够完备。

3.产业基础薄弱,资金保障能力不足

(1)发达国家工业化和城市化的相关系数高达0.997,甘肃这一系数仅为0. 797,工业化刚进人中期的初级阶段,城镇化赖以发展的基础设施和产业体系不完备,除兰州市外,大多数中小城市和城镇产业还处于培育阶段,城镇化促进农业现代化的良性互动格局尚未形成。

(2)各级地方政府财力不足,投入能力有限,且各级政府拥有的存量资产和资源未能有效盘活,资产资本化利用的水平较低。同时,城镇基础设施、公共服务设施的投融资主体单一,城镇化资金来源中银行信贷等间接融资占比过高,债券、股票等直接融资占比较低,保险资金融资还处于起步阶段,信托、租赁、资产证券化及BT、BOT、TOT、BOO等融资方式尚未广泛应用。

四、甘肃城镇化跨越发展的战略路径

根据甘肃省的中长期目标,到2020年,全省按照常住人口计算的城镇化率达到55 010以上,基本达到全国平均水平,城镇人口数量超过农村人口数量;按照户籍人口计算的城镇化率达到48%,年均增长速度快于常住人口城镇化率增长速度;全省100万人以上的特大城市达到2个,50万人以上的大城市达到4个,20万—50万人的中等城市达到8个,10万一20万人的小城市达到30个,3万一10万人的建制镇达到20个,建制镇总数达到600个以上。总体上要求:以人口城镇化为导向加快城镇化发展、因地制宜优化城市空间布局、积极构建多层次多类型城镇发展形态、促进城镇可持续发展、推进城乡发展一体化。

从空间上看,未来甘肃必须充分发挥西北中心的区位优势,依托连接欧亚大陆桥的战略通道及沟通西南、西北的交通枢纽,着力打造“一横三纵、六圈三群”的城镇化发展空间战略布局,进一步增强人口和产业集聚能力,促进人口有序转移。具体的来看必须在以下几个方面做好战略部署。

(一)做大做强兰州都市圈

依托兰州和白银主城区基础设施、产业基础和科技人才综合优势,科学规划功能分区,合理调整城市布局,优化空间开发结构,不断改善并增强城市功能,建成西部重要的石油化工、有色冶金、先进制造业和生物产业基地,西北地区重要的综合交通枢纽、商贸物流中心和区域性金融中心,建成“丝绸之路经济带”重要的经济聚团区和甘肃最具活力的核心增长极,辐射带动定西、临夏、甘南等地的中小城市整合发展,拓展形成中部城市群雏形,成为带动全省城镇化、工业化和信息化发展的龙头地区。

1.优化都市圈空间结构。推动兰州、白银中心城区由单一产业功能向综合服务功能转变,进一步强化总部聚集、信息集散、高端服务、创意创新等职能。统筹地上地下开发,推动商业、办公、居住空间的合理分布,优化中心城区功能分区。健全旧城改造机制,加快推进棚户区和城中村改造,全面改善老城区人居环境;加快兰州新区、白银工业集中区和国家级开发区建设,提升中心城市发展优势,构建兰白经济区一体化发展格局。

2.打造综合交通运输枢纽。着力构建连接内地沿海、沟通西北西南、支持西藏发展、面向中亚开放的我国西部交通枢纽和商贸物流中心,形成“南客北货”、“内客外货”的铁路枢纽格局。

3.促进周边城市融合发展。把安定区建成兰州都市圈的重要城市,打造定西市为“中国薯都”、“中国药都”和甘肃畜草产业大市,把临洮县建设成兰州“卫星城”、陇西建成甘肃中部商贸和物流集散中心、临夏州、甘南州建成特色民族风情、生态旅游及相关旅游产品产销文明示范州、岷县建成甘肃南部重要的商贸集散地,带动通渭、渭源、漳县和一批重点小城市发展,形成功能完善、结构合理的区域城镇发展格局。

(二)提升区域中心城市综合竞争力

以天水、酒泉一嘉峪关、张掖、金昌一武威、平凉一庆阳等组团式发展区域为重点,推进城市一体化发展和分工协作,发挥对周边区域的服务和辐射作用,成为引领区域经济社会发展的重要增长极。

1.天水区域中心城市。加强与关中城市群、成渝城市群和平庆城市圈的联合与协作,形成参与区域合作、承接人口转移、支撑和带动区域经济发展的重要增长极。以机械制造、电工电器、电子信息、风力发电设备为重点,整合资源,优化结构,形成与周边地区相互配套的产业结构,打造西部重要的装备制造业基地;提高锌等矿产资源综合利用水平,大力发展农产品深加工,促进天水国家循环产业集聚区的形成和现代物流业的发展:以“丝绸之路”为主线,以“羲皇故里”华夏始祖文化根脉为主体,以陇南绿色文化旅游为重点,培育发展人文旅游、生态旅游,连接西安、九寨沟、平凉崆峒山等周边旅游线路,促进文化旅游产业的发展。

2.酒一嘉区域中心城市。以酒泉市肃州区和嘉峪关市为重点,加快城市资源和各类要素整合,统一规划和优化城市空间布局,提升城市功能,促进人口和产业集聚,推进同城化、一体化发展。以酒嘉煤电基地建设和“陆上三峡”风电基地建设为契机,积极推进能源和资源加工产业融合,培育新能源、资源综合利用、农产品加工等特色产业。借助丰富的旅游资源,依托敦煌莫高窟、嘉峪关关城、酒泉航天城等国际级旅游品牌,促进旅游业发展。利用地缘和交通优势,承接中东部地区产业转移和处来资源落地加工。同时,构建面向新疆、内蒙古、青海、西藏及中亚的陆路口岸。

3.张掖区域中心城市。利用丰富的农畜产品资源,推进各类现代农业示范区建设和特色优势产业带发展,建设优质保健品生产加工基地;以能源、矿产资源优势为依托,加大勘探开发力度,抓好钨钼等矿产资源开采、冶炼及精深加工;以区域内旅游资源为依托,大力发展生态、历史文化等特色旅游业;稳步推进祁连山自然保护区和生态补偿试验区、黑河湿地自然保护区的建设,进一步提升张掖在西部生态安全中的战略地位;加强与内蒙古阿右旗、青海西宁等城市的交流与协作,辐射带动周边城市联动发展,逐步构建甘肃城镇化空间布局中的第三条纵向轴线。

4.金一武区域中心城市。发挥区域中心城市和大中型企业的带动作用,着力实施以工促农、以城带乡,统筹城乡发展。强化镍钴生产和稀贵金属提炼加工基地的基础地位,不断延伸产业链条,大力发展后续产业,形成镍钴铜精深加工、粉体材料、金属盐化工和稀贵金属新材料等产业链,打造国家重要的新材料基地;以循环经济发展为主线,依托资源优势和大型企业,做大做强化工产业,积极发展新能源产业;充分发挥绿色农产品生产优势,发展壮大酿造、食品等特色加工业。

5.平一庆区域中心城市。加快南北交通通道建没,加强与天水经济联系,推进形成以天水、平凉、庆阳为核心、其他城市为节点的东部城市群发展。利用资源、区位优势和现有发展基础,建设国家重要的能源化工基地、区域性交通枢纽与物流集散地、特色农产品加工和出口基地、文化(民俗)产业示范基地、历史文化和红色旅游基地,甘肃区域经济发展和参与区域竞争的新兴工业化地区。

(三)推进县级市和建制镇发展

1.发展壮大特色小城市。依托玉门、敦煌、临夏、合作等城市现有基础,发挥县级市在集聚经济和人口、带动县乡发展的核心作用,统筹资源配置,加大产业政策、生产力布局、重大项目和资金等方面的支持力度,形成具有区域竞争力的主导产业或若干特色产业集群。推动各县级市进一步完善城市功能,优化承载能力,成为集聚周边地区人口的高地。

2.支持县城提质扩容。鼓励和支持陇西、永靖、华亭、夏河、成县、庆城等有条件的县城,按照城市架构规划建设,打造一批县级市,强化基础设施和公共服务设施建设,改善人居环境,全面推进县城规划建设。同时,进一步培育优势特色产业,壮大县域经济,增强产业集聚能力和对农村经济的带动能力。

3.加快建制镇发展。坚持专业化分工和社会化协作相结合,鼓励小城镇根据自身特点,因地制宜发展工业、旅游休闲、农副产品加工、物流商贸等特色产业,形成产业集聚优势,发展成为资源开发型、加工制造型、商贸流通型、交通节点型、文化旅游型等各具特色的新型城镇(表5)。

(四)增强城镇综合承载能力

1.加快城镇基础设施建设,完善城市群综合交通网络

按照适度超前、新建与改扩建相结合的要求,加快完善综合交通通道,构建以中心城市为主要枢纽、沿线主要城市为重要节点、辐射广大区域的综合运输大通道,基本形成连接省会城市及大中城市的立体快速客运网络(图2)。加强中、东、西三大城市群之间骨干网络薄弱环节建设,实现城市群之间的高效连接,争取国家支持跨省区重大基础设施项目建设,适度超前建设中部城市群与青海、宁夏城市之间,西部城市群与新疆、内蒙古、青海城市之间,东部城市群与陕西、宁夏、四川城市之间综合运输通道建设。此外,还要加大城市管网建设和改造力度、加快污水和垃圾处理设施建设、加强城镇综合防灾体系,为城镇综合承载力提升保驾护航。

2.健全城镇科技、教育、文化、卫生等公共服务机制

围绕甘肃省重点产业创新发展,依托重大产业和科研项目、重点科研基地、企业技术中心,以产业化应用为目标,发展各类科技服务机构和平台,建立以技术转移与成果转化为核心的科技成果产业化基地,形成以应用为导向的科技服务和激励机制;统筹中等职业教育和高等职业教育发展,建设一批示范性职业院校和公共实训基地;加大特殊教育投入,建成一批标准化的特殊教育学校,基本实现每个市州有一所特殊教育学校;改善高校办学条件与环境,支持人才引进,支持发展我省急需的学科和专业,培养战略性新兴产业和我省重点产业发展急需的专业人才;加大财政对文化事业的投入力度,鼓励社会力量积极参与文化建设,进一步放宽文化市场的准人,鼓励社会多元化资本投资;积极发展社区、乡村卫生服务,进一步整合城市公共医疗资源,鼓励城市卫生资源向农村辐射,继续提高农村和基层公共卫生资源的比重。

3.强化城镇产业支撑

按照甘肃省城市群(圈)产业发展方向(表6)。加快现代产业体系发展及产业聚集区建设。每个设区市城区周边要重点规划2个左右产业聚集区,县级市和县城周边至少建设1个产业聚集区。整合乡(镇)工业小区,加快农村工业企业向城市工业聚集区集中。同时大力发展城市第三产业,设立服务聚集区,创造更多就业机会与岗位。

(五)创新城镇化管理的体制机制,加快城乡一体化发展

1.推动城镇综合管理创新。加快城镇详细规划和专项规划编制步伐,设市城市控制性详细规划覆盖率达到90%以上,县城达到80%以上,其他城镇达到70%以上;同时,要深入推进城乡环境综合治理,加强历史文化保护与城镇风貌塑造。

2.城乡协调发展。统筹基础设施和公共设施建设,加强城乡生态环境建设;加快现代农业发展,推进社会主义新农村建设。

五、甘肃城镇化跨越发展的政策建议

(一)深化户籍管理制度改革

合理确定大城市落户条件,有序放开中等城市落户限制,调整和优化户籍管理政策,分步实施,逐步放宽,有序迁移,稳步改革,促进农村劳动力转移,使在城镇稳定就业和居住的农业转移人员有序转变为城镇居民,为全面实施户籍一元改革奠定基础。

(二)促进城镇基本公共服务共享

积极推进体制机制创新,加大投入力度,消除资源环境、城镇就业、社会保障等各方面的约束,稳步推进城镇基本公共服务向常住人口全覆盖,逐步满足加快推进新型城镇化建设的需要。

(三)推进土地管理制度改革

甘肃有效土地资源紧缺、供需矛盾突出,应加快转变粗放的土地利用方式,管住总量,严控增量,盘活存量,以有限的土地资源统筹推进工业化、城镇化和农业现代化,使土地利用从外延扩张扩大增量为主向结构调整优化存量为主转变,走节约集约发展的城镇化道路,实现土地城镇化与人口城镇化协调发展。同时,需进一步推进征地制度改革,建立城乡统一的建设用地市场,并坚持最严格的耕地保护制度。

(四)建立多元化的投融资体制机制

按照国内学者的测算,我国每增加一个城市户籍人口的平均成本约为8万元。甘肃经济实力居全国较低水平,大部分县级财政“入不敷出”,在城镇化过程中支付如此高昂的城镇化成本,困难非常大。因此,加大投融资体制机制创新,积极推进投融资主体多元化,不断拓展投融资渠道,对于增强甘肃城镇化建设的资金保障能力具有重要意义。这必然要求各级政府在加大财政投入的同时,充分发挥投融资主体作用,创新土地开发融资模式,积极扩大信贷融资总量,提升资本市场直接融资比重,并着力启动民间投资。

(五)强化省际交流合作

依托我省与周边地区联系紧密的有利条件,抓住国家支持新疆、西藏加快发展的机遇,突出区位、交通等优势,加强与陕西、四川、宁夏,新疆、青海等省区城市群、大中城市的经济交流与协作,创新区域联动发展机制,推进资源互补、产业合作、生态共建、信息共享,走东中西合作之路,促进区域共同发展。