政府行为选择与市场逆淘汰

内容提要 污染型产业为什么会在欠发达地区形成聚集,或者说在招商引资过程中欠发达地区政府为什么更为偏好污染型企业?研究发现,除却欠发达地区先天性的发展禀赋原因外,还有着更为重要的人为因素。企业的环境污染行为客观上为政府提供了充足的寻租空间,这恰是政府满足自利性的基本条件,同时,高污染产业的高产值特征也促使企业有能力在接受寻租的同时继续盈利经营。但之于非污染企业,一方面合法经营特性使得政府满足额外寻租的空间受到限制,而且相对较低的利润总量也弱化了被寻租的潜力,长此以往,该对比态势会在该地市场中形成污染产业逆淘汰非污染产业的现象。与由于市场主体间信息非对称形成的“阿克洛夫逆淘汰”不同,本文中所讲的污染产业逆淘汰的形成主要源于地方政府出于自身偏好而进行的不当干预,它致使各个市场主体间的交易地位出现失衡。所以破解污染产业逆淘汰现象的关键在于规范政府的市场干预行为,恢复市场机制的基础性作用。

关键词 欠发达地区 污染企业 政府偏好 市场逆淘汰 治理对策

〔中图分类号〕D035 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕0447-662X(2015)11-0102-09

就目前而言,地方政府的基本职能即在于促进地方经济的发展,这一点在欠发达地区政府的日常运作中表现得更为明显。客观上,较差的经济发展禀赋迫使欠发达地区政府不得不花费更多的精力来招商引资以促进本地区的经济发展,但是欠发达地区在招商引资过程中一般很难引进优质的企业投资,所以只能退而求其次引进一些发达地区因产业结构升级而转移出来的污染企业,这在一定程度上导致了污染产业在欠发达地区的聚集。但是大量的欠发达区域与污染产业之间的地域重合是否都是源于区域发展禀赋较差的非人为因素呢?事实上,不完全如此。分析发现,欠发达地区政府部门出于包括财政在内的多方面因素考量,在同等条件下有着对引进污染企业而非非污染企业的明显偏好,①这使欠发达地区的环境污染在客观的发展禀赋原因之外又增加了一层人为因素,甚至人为因素在欠发达地区污染聚集的过程中发挥着较先天因素更大的作用。就欠发达地区的环境治理而言,发展禀赋上的困境在短时间内难以有效缓解,但欠发达区域对污染产业的明显偏好之原因却值得探讨。

一、产值空间与法律管制:污染产业发展的社会环境

经过30余年的区域优先发展,我国东部地区开始追求产业的转型升级,一方面在引进投资的过程中日益变得“挑剔”起来,对优质高科技产业表现出了越来越浓的兴趣,另一方面也开始加大力度对产业结构进行调整,在这一过程中,一些高污染低产值产业将会逐步被排挤出发达地区。在越发达的地区这种趋势表现得越明显,经济发达的苏州在2000年以来仅向苏北宿迁一市就转移了500万以上项目共484家,涉及金额481.3亿元,但这主要是熔体纺、化纤、镁合金等高污染产业。《苏宿共谋转型升级 24家企业投奔宿迁》,参见http://news.2500sz.com/news/szxw/mcbd/zjxw/2011/8/24/1093198.shtml.事实上,随着不断推进的全国范围内的工业化,可以想象在不久的将来将会有越来越多的发达区域追求不同程度的产业升级,而愿意接受污染产业的区域客观上也将会越来越少。但当污染产业逐步萎缩的同时,污染产业产品(例如电力、油料以及其他多种类型的化工产品)对于经济发展乃至整个社会运转的重要性并未随之下降,而产品用途的广泛性与生产区域不断缩小之间的叠加必然会推动污染产业产品价格的上涨,并最终不同程度地提高污染产业的产值空间,这方面较明显的例子就是在生产过程中有严重污染但工业用途广泛的化工产品,如环己酮在我国的消费量从2004年的28万吨上升到了2010年的71万吨,但与此同时生产该产品的企业却下降到了6家,而产品价格也由2000年的6000元/吨上涨到2010年的17000元/吨,《2009-2013年中国环己酮行业市场调查与发展前景预测报告》,2009年5月。产值空间明显扩大。

但与此同时,改革开放在引进外资的同时也在思想意识中注入了来源于发达国家的后现代理念,比如环保意识、宜居概念等。这些后现代理念的吸引力使其迅速在社会中传播开来甚至成为国民衡量生存状况的一个重要标准,同时,这些理念也成为了政府部门设置以及行政决策的重要考量因素。在这些理念的影响下,“环保”逐步演变成了社会主流话语,各级政府设立了专职的环保机构,并根据实际状况制定了针对性的地方性环保法规。具体的条款虽然不尽一致,但都包含了一个基本内容,即对污染环境的企业进行不同程度的具体处罚,如江苏省2011年通过的《环保监督管理办法》就针对不同的情节要做出1万到3万元不等的罚款及其他配套处罚,山西省和西部地区的新疆(主要是在石油开采方面)都做出了类似的处罚规定。虽然多年来我国环境质量并未因为环保法律法规的存在而得到有效保证,但它的存在却客观上为污染产业的运行设置了一个合法性标准,标准的作用在于界分企业在污染方面的合法经营和非法经营,并对企业的污染行为设定具体的处罚措施及幅度。处罚标准在不同区域之间虽然有一定差异,但每个省区均制定了类似的一部或多部法规,这就使转移到欠发达地区的污染企业的生产经营事实上常常处于环保违法的灰色状态,也恰恰是该灰色状态客观上为政府创造了一个幅度相当大的正常税费缴纳之外的“额外”管制空间,而这一空间的存在将是政府诸多理性行为选择的基础。

二、地方政府、企业和公民:污染产业发展的关涉主体

污染产业的区域迁徙对接受地区而言显然不是一个孤立事件,对于社会环境中的各个关涉方均会产生不同程度的冲击,而针对这一事件,关涉主体自然也会基于不同的利益立场而在三方博弈中采取相应的行动策略,因此分析三方互动前有必要首先分析关涉主体的立场。

1.财政动机、环境保护与社会稳定:地方政府的治理纠结

对于政府而言,非直接生产部门的属性决定了其组织生存及正常运行必须依赖于对组织外资源的提取,这种提取以财税为主要表现形式。除却组织存在所必须的资源以外,政府作为主要的公共产品供给者同样也需要大量的财政资源来提供包括社会保障、基础设施建设及社会安全等在内的公共服务,而就目前中国而言,政府财税收入绝大部分源于工业和制造业经济,尤其是2006年废除农业税之后,情况更是如此。但对于欠发达地区而言,一方面由于缺乏基本的发展禀赋,所以在投资尤其是优质工业投资引进上面临很大的困难,另一方面农业税的废除,使欠发达地区财政紧张的情况更为严重,赵少钦:《农业税减免后乡镇财政状况调研报告》,《洪范评论》第3卷第2辑,2006年。双重压力下的地方政府为了保证基本的财政收入,不得不引进发达地区淘汰下来的污染性产业。

但是引进污染产业的同时,不可避免地会造成污染甚至社会冲突,近年来因为重大环境事故而丢官的现象也屡屡发生,但对于地方政府而言,提高环保标准、严格执行环保法规就意味着增加企业的经营成本,在此基础上该区域在招商引资上的竞争力也会受到影响。所以地方政府在这个问题上面临两难选择,但综合考虑,环保虽然重要,但比之于紧迫财政而言,则要逊色一些,故而在两难面前,地方政府会更倾向于模糊执行环保法律法规。但问题在于环境污染显然不仅是政府事务,其负面影响会更多地被社会底层承担,[德]乌尔里希·贝克:《风险社会》,何博闻译,译林出版社,2004年,第36页。达到一定程度后很难不引起公民不满,甚至可能引发抗议行动,这就引发另外一个关乎地方治理的关键问题——社会稳定,因为一旦群体性事件发生,官员政治前途将受到很大影响,甚至面临丢官风险。综合以上因素,可以看出政府立场可以化约为三个因素:财政动机、环境保护和社会维稳,当然政府在与公民和企业互动过程中的理性选择也是这三个因素相互作用的结果。

2.盈利经营与双重应对:污染企业的生存之道

对于企业而言,经济效益是组织存在的基础,当然也是经营活动的目标所在,在市场规律的引导下,越来越多的高污染企业出于规避发达地区日益高昂的环保成本考虑,逐步迁往经济发展和环保水平较低的欠发达地区,借助于自身本已较高的产值空间,该类型产业在亟需创造GDP的欠发达地区将可以获得更大的盈利。但问题是环境污染远远不仅仅是企业的事情,其负外部效应的特质决定了污染不可避免地会外溢至整个社会中去,这一点至少会引起至少两个方面的不满,其一是政府部门,因为就当下而言,我国已经建立了从中央到地方的较为完善的环保法律体系,客观上已经为地方惩治污染行为提供了法律依据,而且环保已经愈来愈得到社会认同,并因此逐步成为评估政府行为甚至官员政绩的一项指标,所以出于舆论考量,地方政府不可能对企业的污染行为完全放任,必然会对污染行为采取措施并将其控制在各方可接受的范围之内;其二是本地居民群体,企业生产的直接受益方主要是追求财政收入的政府部门,而其社会经济效益很难也很少直接惠及本地公民,但以环境污染为主要表现形式的负外部效应却主要由本地公民承担,长此以往,本地的群体性抗议活动是难免的,王军洋:《权变抗争:农民维权行动的一个解释框架》,《社会科学》2013年第11期。而此类事件一旦发生,企业经营就势必受到影响。因此,针对来自于地方政府和本地公民两方的不满,污染企业为了继续正常经营,就不得不采取措施“摆平”来自两方面的压力。

3.维权与谋利:公民的双重诉求

公民在社会公共参与中究竟追求什么?这涉及到公民心理的属性问题,斯科特和波普金曾针对农民心理进行过一场“道义小农还是理性小农”的争论,前者认为农民理解问题的起点在于生存安全,行动的目的在于恢复既有社会状态,[美]詹姆斯·斯科特:《农民的道义经济学:东南亚的反叛与生存》,译林出版社,2001年,第41页。但波普金则认为小农是非常理性的行动者,他们行动的目的在于追求最大利益,Samuel Popkin, The Rational Peasant: The Political Economy of Rural Society in Vietnam, Berkeley: University of California Press, 1979, p.31.其实在公民语境下,情况也比较类似,但是笔者并不认为“道义”与“理性”二者在欠发达地区的公民身上会出现互斥的情况。在面临企业所带来的环境污染时,公民行动的发生往往带有维持生存与健康权利的道义性质,比如抗争中对社会舆论之“正义”的呼吁,诉苦等情感牌的运用等等,但是一旦村民的行动受到社会尤其是上级政府的重视,在很多情况下,村民的利益诉求会迅速扩张甚至变得没有边界,“能多要就多要”的实用主义心理会变得十分普遍,唐山甘雨沟村村民在因为粉煤灰场污染引发的长期维权中,经过数年上访、谈判以向地方政府、非政府组织及有影响力的个人求助等努力后,终于在各方压力下,引发污染的电厂投保单位中保唐山公司陆续向甘雨沟村民赔偿31万元,虽然受影响的村民们全都签了协议也领了钱,但村民并不满意,仍继续上访。参见《灰场侵害案:漫长的博弈》,《南风窗》2013年第6期。可以看出在事件受到关注后,公民行动目的很容易发生异化,从基于生存道义的“正义维权”向“作为一种谋利方式的行动”的方向转化,也正因此,公民采取行动的目的也并非始终如一,而是会基于社会政治情境不断地权变在维权与谋利之中。

三、污染产业的欠发达区域聚集:权力主导下的市场逆淘汰

基于上述对各方行动立场的分析,下文即是针对污染产业入驻这一事件,分析三方的反应及其可能的行动选择,并最终论证污染产业在欠发达地区的聚集是政府行为选择主导下区域市场逆淘汰的必然结果。

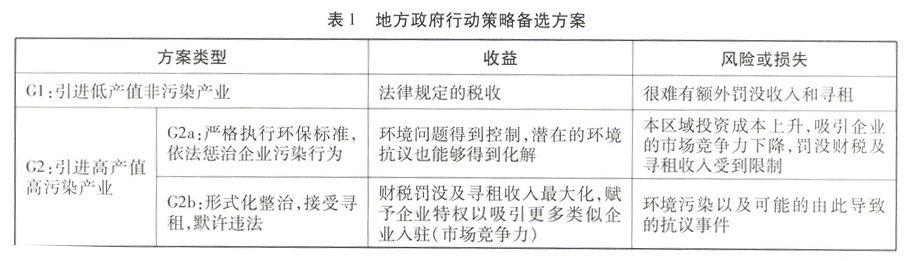

就地方政府而言,出于财税收入的最大化考虑,主观上在招商引资过程中当然更期望引进高产值行业,但考虑到欠发达地区的发展禀赋问题,引进无污染的高新技术产业的可能性很小,所以客观上这并不是一个选项。除却这个选项之外,较有可能性的选项主要有两个:客观来讲,还存在“引进低产值污染”选项,但前文分析认为由于污染产业产品的市场紧缺性和生产地域的减少,所以污染产业产值趋向于不断增大,因此客观上排除了这一选项。(G1)引进低产值非污染产业;(G2)引进高产值污染产业。而在G2选择中,可以进一步细分为:(G2a)严格污染整治,约束企业违法行为;(G2b)环保形式化和默许污染(见表1)。

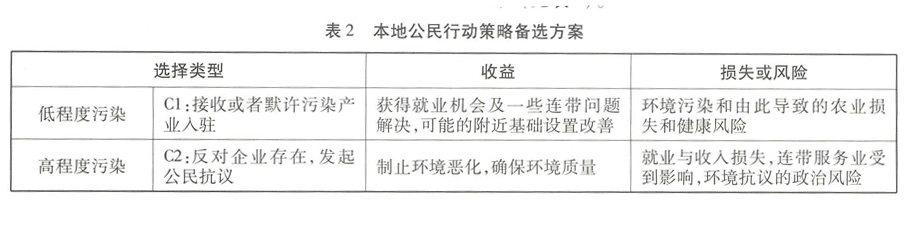

对于欠发达地区的公民而言,对于污染产业入驻一事的态度也并非固定,而是在两个向度上发生着分化,第一是程度向度,即公民态度会随着污染程度的变化而发生变化,毕竟污染企业入驻也会带给本地公民一些经济机遇,如就业机会、房屋租赁收入和拉动消费等,但是随着程度的加重,逐渐趋于抗议污染企业的公民数量会增加,甚至发生剧烈的社会事件;另一个是群体向度,即对于污染产业入驻事件不同的群体持有不同的态度,以2012年的四川什邡事件为例,城市居民与什邡农村居民对钼铜项目的态度差异就很明显,钼铜项目可以直接为当地带来就业岗位3000个,辅助岗位1.5万余个,《什邡百亿钼铜项目夭折真相调查》,《中国经营报》2012年7月7日。但是因为项目建在城市周边的镇上,附近的农民群体将更多地得到这些就业岗位,由此,附近严重的留守老人、儿童和妇女问题将可以得到很大程度上缓解,因此农民群体趋向于支持或者至少不会走上街头抗议,但是对于本来就有稳定工作的市民群体而言,受污染影响程度类似,但是直接受益却小于农民群体,所以走上街头发起抗议的基本上都是市民,出于对市场竞争的担忧,本地的食品和小化工企业也竞相加入到抗议之中。严定非:《什邡后遗症:“这是整个国家的困惑”》,《南方周末》2014年10月30日。当然,实际上两个向度之间并没有十分明显的区隔,因为欠发达区域任何一个群体对待污染产业的态度都会有一个变化的区间,毕竟客观上产业的发展最终会让每一个群体不同程度地或直接或间接地受益,所以公民的态度也随着受益-受损比例的变化而发生变化。所以概括而言,本地公民对待污染产业入驻也存在两个行为选项:(C1)接收或者默许产业入驻;(C2)发起各种形式的公民抗议,干扰企业生产(见表2)。

事件的发生是以污染产业入驻为起点,企业的选择方案对于事件的发展会有更为重要的影响,当然企业以获得利润为天职,所以行动策略的选择也是基于理性算计基础之上的,但因为在一个公共环境中,企业行为不可能完全循自己意志进行,当然也要受到其他行动方的影响,所以从这个意义上说,企业的最后选择方案实际上也是各方博弈的结果。但为了充分探讨三方博弈的多种可能性,也同样需要讨论企业可能的选择方案:(E1)切实采取措施改进技术消除污染或降低至最低限度;(E2)敷衍技术升级,继续污染环境。但是继续污染环境原则上会引起来自本地公民和地方政府两方面的不满,面对此情境,E2方案中可以继续细化为两个方案:(E2a)补偿公民环境损失并缴纳罚款;(E2b)缴纳罚款与权力租借。其各个选择方案的收益与风险如表3:

表3 污染产业行为策略备选方案

方案类型收益风险或损失

E1:采取措施改进技术消除污染环境达标,消解公民抗议,无需支付污染费用高昂的技术升级风险与成本,或者迁徙

E2:敷衍环境保护,继续污染环境E2a:补偿公民环境损失并缴纳污染罚款缓解公民抗议和来自政府的压力对于本地公民的补偿往往包含长期医疗、生活以及子女教育等,成本过高E2b:利益输送与寻求权力庇护得到地方公共权力庇护,借助权力有效弹压地方公民抗议,有效削减公民补偿法律规定的财税罚没支出以外的“灰色进贡”

在对行动三方各自可能的行为选择方案分析的基础上,下面将继续论述可能的三方不同策略组合及其环境后果。就区域环境状况而言,一般而言主要存在两种不同的可能性,一是污染得到控制,环境质量得到改善;另一种相反,环境质量不仅没有改善,反而在不断地恶化。除却二者以外,客观上在特定的技术水平条件下很难存在一个“维持现状”的情况,因为如果需要将环境质量“维持现状”不再恶化同时也并没有改善,则需要企业排出相等于环境自净能力的污染量,这一点在科学理论上成立,但在现实中,尤其是在缺乏科学有效的污染许可证制度的情况下几乎不可能实现,首先多个污染企业之间存在搭便车困境,没有一个单独企业会为公共环境而对自己环境污染量设限;其次是资本的扩张属性决定,企业在盈利的情境下必然不断地扩大再生产,这样一来的结果必然是环境不断恶化而非“维持现状” ,除非存在强力的外在干预情况下(比如强制推广治污技术,或者关停企业等),否则企业自身难以有改进技术消除污染的动力。

因此,客观上欠发达区域的环境质量主要存在两种可能:第一,环境污染得到遏制,质量不断提高;第二,环境污染几近失控,不断恶化。每一种可能均是行动三方各自可能的行动策略组合叠加的结果,笔者下面即按此逻辑倒推每一种环境演化趋势所需要的行动方策略组合。

第一,促成环境污染得到遏制,质量不断提高趋势的三方行为策略组合。

实际上在三方中根本意义上决定环境污染水平的主要是地方政府和企业,政府的主导权在于可以决定引进何种类型的企业,而企业的影响力主要通过决定污染的程度来体现,所以如果想要促使环境得到改善,首先需从政府和企业两个方面来分析适宜的策略组合,下文用F来代表环境改善。

策略组合一:F1(G…C…E) = G1

策略组合二:F2(G…C…E) = G2a + C2 + E1

对于策略组合一而言,对区域环境保护的推动作用是至为根本的,政府拒绝污染型产业的入驻可以说是从源头上保护本地环境的最直接的措施,没有该类型产业的入驻,自然也不会产生后续的企业选择和公民抗议事件。但从可行性上而言,该策略组合是最难以实现的策略组合状态,对于亟需产业入驻拉动经济增长的地方政府而言,更为关注的如何引进外资而不是顾及生态环境,发达地区产业升级淘汰下来的污染产业纵然会引发本地区的环境问题,但是出于发展经济的考虑也不得不视之为“机遇”,并给予各种优惠政策吸引入驻,因此策略组合一在既定的经济水平情况下是很难实现的。

对于策略组合二而言,前提条件是地方政府已经引进了污染型产业,所以促成环境改善的三方进一步的策略选择均是在这一基础之上的,政府作为公共利益的代表当然发挥施动者角色,采取措施严格执行环保法律法规,惩治企业的环境污染行为。在政府高压之下,已经入驻并投产的企业也不得不增加技术投资来治理污染,在此过程中日益严重的污染招致的环境抗议也将是企业改进技术的一个重要动力源,最后在三方的共同作用下,区域环境污染状况得到控制并不断改善。理论上成立的该策略组合,但在面对理性的利益算计时,实际上很难成立:一,政府缺乏足够的动力整治污染,污染整治在改进环境质量的同时也伴随有很大的利益损失,例如投资成本上升,对外资的吸引力下降,因为在欠缺发展禀赋的区域,很大程度上政府招商引资依靠的是对环境污染的容忍度,而容忍度的下降意味着市场竞争力的下降,在激烈市场竞争中入驻企业也存在被“挖墙脚”的可能,另一方面,如果辖区内企业完全消除了污染,政府及官员两个层次的寻租收入也将受到很大限制,因为污染本身是最好的罚没寻租的“正当借口”;《偷排污泥罚款成个别地方政府财源》,《南方都市报》2013年7月23日。二,企业方面,技术升级成本高昂,且防污技术的升级很难为企业带来直接收益,同时相当数量的防污技术是世界性难题,单就个别企业而言很难突破,再者,污染产业在入驻欠发达地区过程中始终处于买方地位,拥有在不同地区的选择权,即使在既定污染水平的情况下,仍有大量地区竞相要求企业入驻,所以就企业方而言,缺乏防污技术改进动力,一旦所在地政府要求大力治污,企业也完全可能“用脚投票”迁徙他地来规避政策;第三,虽然公民方面有持续抗议的动力,但在三方博弈中,公民始终处于劣势地位,其抗议的力量完全可以被政府力量压制,这也是大量污染企业虽然受到本地公民抗议但依然可以继续生产的原因。

可以看出,以上两个策略组合在缺乏强大外力干预的情况下都很难实现,这说明在特定区域短时间内试图通过辖区内力量控制污染状况的可能性很低,环境质量得到提升的期望并不乐观。

第二,导致环境污染失控,不断恶化趋势的三方行为策略组合。

对于环境不断恶化选项,可以倒推出三方策略选择组合如下:

策略组合三:F3(G…C…E) = G2b+C2+E2b

在这个策略组合中,政府通过降低环保标准来提高本区域的市场竞争力,通过政策优惠给予入驻企业污染特权,借此政府既可获得GDP增长,也可以取得最大化的财税罚没收入,笔者调研的鲁西南D县,来自三家主要化工厂的财税占该县财政的90%以上,所以对于此类化工厂的保护几乎等同于对自身财政的保护。再者在官员层面,企业的违法污染行为也为地方领导提供了借以寻租的绝佳缘由。对于企业而言,包括财税罚没以及其他“灰色进贡”在内的利益输送可以达到两个目的,一是可以避免防止污染带来的巨大成本,增加收入;二则是生产经营可以得到公共权力的庇护,取得“合法的权力保护伞”,在此基础上保护企业免受社会抗议、媒体监督或者上级检查的影响。最后,纵然企业会带给本地公民就业和消费等好处,但随着生存环境的不断恶化,公民难免走上抗议的道路,但付诸行动之后,抗议的对象往往不仅限于企业污染,而是基于相互需要之上的企业和政府的利益共同体,这也是为何抗议发生时,即使在抗议并没有威胁到社会秩序的情况下,政府均会第一时间以企业保护者身份出现的原因,在政府权力的弹压之下,大部分抗议行动并不足以威胁到企业的正常运营。在笔者调研的发生于2009年的D县环境抗议事件中,当D县民众收集签名并派出代表抗议县内化工厂污染时,县政府部门就全权“包办”了此事,派出政府人员而非企业代表与之谈判,而被抗议污染环境的多个化工厂的生产经营几乎未受任何影响。

从对策略三组合的分析可以看出,企业在少许付出之后可以形成与权力的共同体,政府也能够得到收入以及寻租的最大化,之于公民抗议,因为公民抗议缺乏实质性影响政策的渠道,加之公共权力的弹压,除非演变为极端的公共事件,抗议很难成为政府决心治污的一大动力。甚至相反,公民对企业污染的抗议有增加经营成本的潜在可能,而企业为了规避此风险,则不得不更多地依附于政府权力,期望政府出面应对公民抗议,从这个意义上讲,公民抗议实际上起到了强化企业依赖性的作用,进一步而言,当然也起到了强化政府+企业共同体的客观作用。因此,在该策略组合中可以看到,三方行动策略可以实现某种形式的均衡,但该均衡显然不是指一种利益均衡,而更多地是带有强制性的力量均衡,政府在收到利益输送之后为企业运行提供庇护,应对可能的针对污染的公民抗议,企业在付出小于环境治理和公民补偿成本的权力租借费用之后,无需关注环境状况而可以继续正常经营,公民当然会有不满,但因为企业有政府保护,除非少数行动规模化之后,可以得到少许补偿以作安抚,多数情况下面对生存环境的恶化也无可奈何。

长此以往,政府对于企业的庇护和对环境的漠视也会逐步固化为辖区在招商引资过程中竞争力的基本体现,所以理论上政府的污染容忍度越高,越会引进更多的污染性产业。另一方面,任何类型的产业发展均会遵循规模经济效应规律,污染产业在某一区域的集中布局也将会自动带动辅助产业的发展,造成的结果即是该区域的污染产业会越来越多,与政府的利益关联越来越强大,公民抗议的力量也会逐步趋于相对弱化,而污染的状况也会日趋恶化甚至变得不可治理,与此同时一些非污染产业因为附近污染状况的日益加重而难以维持,而对于此类产业,地方政府会更乐意置换为产值更高的污染产业,前文述及的D县在多年前的经济结构也是以食品、棉纺等产业为主,但在多家化工厂家迁入并发展到一定规模之后,陆续有更多的同类型厂家入驻,以至于区内三家化工厂缴税额占县财政90%以上,甚至政府也提出“鲁西南化工基地”的口号,而与此形成鲜明对比的是,境内原有的食品厂和棉纺厂等无污染或低污染产业却纷纷倒闭或者迁离(如图1)。

从上文可以看出,欠发达地方的政府囿于发展禀赋的先天不足,在很难引进优质高产值企业的情况下,对于引进无污染低产值和高污染高产值企业之间的权衡上更偏好于后者,这是建立在政府财政及其官员自利基础之上的“理性选择”,也正是在这样的理性选择逻辑之下,欠发达区域形成了人为的“市场逆淘汰”(adverse selection),②George A. Akerlof, “The Market for ‘Lemons: Quality Uncertainty and the Market Mechanism,” The Quarterly Journal of Economics, vol.84, no.3, 1970, pp.488~500.合法经营的非污染企业逐步被排挤出了区域市场,而存活下来的却多是污染型产业,并由此造成恶性循环最终导致了类似于D县县城集中了30余家化工厂的污染聚集现象。

四、结语与讨论

信息经济学者阿克洛夫认为,在二手商品市场中买卖双方之间所掌握的信息是非对称的(asymmetric information),卖方往往掌握着比买方更多的信息,在这种情况下,卖方为了更快地以尽可能高的价格将商品出售出去,往往会夸大商品的优点而隐瞒其负面信息,同样作为理性人的买方当然不会相信卖方的话,但是自身在短时间内又无法有效对商品进行甄别,这使买者唯一的办法就是尽可能压低价格以避免信息不对称带来的风险损失。但对于劣质商品的卖方而言,即使是以压低后的价格出售依然是获利的,但是过低的价格却会让市场上的优质商品因亏损而难以维持,长此以往,低质品充斥市场,逆向淘汰了优质品,最后导致二手车市场萎缩,即形成所谓“柠檬市场”(The Market for Lemons)。②

不难看出,“柠檬市场”形成的关键在于买卖双方之间的信息非对称基础上形成的道德风险,相互之间的不信任最终导致优质商品被逐出市场,从根本上来讲这是市场本身的缺陷所致。但是本文中所讲的污染产业在欠发达地区的聚集并淘汰非污染产业的现象显然不仅仅是市场自发机制的结果,而是有着深刻的权力干预的渊源,柠檬市场中的市场主体是平等的,问题在于主体之间的信息非对称,但是在本文所讲的“污染市场”中,市场主体之间主要问题不是在于信息的非对称,而是在于与公共权力的距离以及基于此而形成的市场地位的非对称,污染产业由于自身更高的寻租空间而受到公共权力的青睐,并因此而享有政策上的各种特权,进而形成对非污染产业的市场竞争优势并最终扭曲市场自身的调节机制。除此以外,受到公共权力保护的污染产业的优势地位还体现在与本地公民的互动中,公民因遭受环境污染而必然产生对企业的抗议,但在这种情况下出面应对公民抗议的往往不是企业本身,而是地方政府,因为存在权力的阻拦,公民行动也很难形成对企业污染行为的制约,当然这势必会变相增强污染企业的市场生存能力。这一点在理论上说明,形成市场逆向选择的可能性并不仅仅源于买卖双方之间信息非对称的市场逻辑,也完全可能源于公共权力出于自身偏好而干预市场的政治逻辑,而且政治逻辑主导下的逆向选择更容易驱使市场进入劣质产业或者产品的锁定状态。这实际上也印证了公共选择理论所阐述的“政府失灵”理论,政府的市场干预并不必然是有效的或基于公共利益的,政府基于自利而实施的干预行为完全可能违逆市场运转的基本规律,劣化市场的基于竞争而进行的资源配置,而且“政府失灵”所造成的经济损失和社会危害并不比“市场失灵”的影响小。[美]查尔斯·沃尔夫:《市场或政府:权衡两种不完善的选择》,谢旭译,中国发展出版社,1994年,第10页。

那么如何才可以打破这种市场逆淘汰困境呢?在完全市场机制的框架中,一般可以通过两种途径来尽最大限度缓解这种困境,其一是有效的信号传递,其二是根据价格判断质量的机制。[美]斯蒂格利茨:《经济学》(第2版),梁小民译,中国人民大学出版社,2000年,第402页。诺贝尔经济学奖得主迈克尔·斯宾塞设计出两种信号模型以破解逆向选择的困境,一是信号传递模型,即信息优势方为了信誉而首先披露自己的信息,证明自己的产品是优质的;二是信号甄别模型,即信息劣势方发出信号以诱使优势方披露真实信息,Michael Spence, “Job Market Signaling,” Quarterly Journal of Economics, vol.87,no.3, 1973,pp.355~374.而价格判断质量的机制也是假设买方经过反复的市场交易之后,会倾向于认定低价带来低质的情况,因此为了保证所购产品的质量,也会选择更可能是优质的高价产品。从本质上来讲,其实两种破解机制的原理是一致的,关键在于通过有效的信号传递克服信息非对称,在此基础上促使市场主体可以甄别产品的质量。但反观权力干预下的逆向选择情况,无论是作为市场主体的非污染企业和本地公民,还是作为市场监管者的地方政府都不存在任何识别污染企业的困境,关键在于市场主体并没有自由选择区域产业的权利,公民理应有权通过多种方式(比如抗议行动)对区域产业的类型产生影响,但是在政府的干预之下,公民的选择权受到了很大的抑制,非污染产业也是类似。所以从根本上讲,本文所讲的逆向选择的症结在于权力不适当干预造成的不同市场主体间选择权的失衡,从另一方面来讲,这当然也是破解此类逆向选择情况的思路所在,即规范政府权力的干预行为,克服“政府失灵”,借此平衡市场主体间的互动地位并恢复市场机制的基础性作用。James Buchanan, The Limits of Liberty, University of Chicago Press, 1977; David L. Weimer and Aidam R. Vining, Policy Analysis: Concepts and Practice, New Jersey: Englewood Cilffs, 1992, pp.145~195.要实现这一点,依靠市场显然是不可能的,关键在于权力结构的调整和对政府权力的制衡。

对于如何规范政府干预行为而言,如下三种路径是较为可行的。第一,在项目引进上推动决策的公开化和科学化,客观上就欠发达地区发展禀赋而言,在特定时期很难避免引进污染型产业,但实际上该产业类型的引进并不必然引发严重的环境甚至社会冲突,毕竟在发达国家也存在类似产业,关键在于产业的运转是否符合法定的环境标准,是否经过了科学的环评以及公民是否有效参与到了该评估过程,此过程将很大程度上决定该产业在当地公民中的可接受程度,根据什邡官方说法,钼铜项目投产之前也通过了环境评估,但由于没有决策公开和公民参与,最终依然受到了强烈抵制乃至酿成严重群体性事件。严定非:《什邡后遗症:“这是整个国家的困惑”》,《南方周末》2014年10月30日。第二,通过了环境评估并不意味着企业会在运行中总是自觉遵守环保标准,违法排污事件并不少见,在这种情况下作为监督者的公民和新闻舆论的监督渠道的有效性就显得格外重要,竺乾威:《地方政府决策与公众参与——以怒江大坝建设为例》,《江苏行政学院学报》2007年第4期。在这一方面具有权威性的司法部门和能够“独立进行环境监管和行政执法”参见中共中央十八届三中全会公报《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中的“加强生态文明制度建设”部分。的环保部门应该发挥更大作用,通过这些渠道促使公民的环境监督确实能够对企业形成制约力量。第三,欠发达区域污染聚集过程中,基于GDP增长和财政需求的绩效考核体系发挥了决定性作用,那么从根本上对考核体系进行调整也是比较可取的治理手段,增加环境质量在考核中的分量,甚至引入民意调查的方法等,《中组部:干部考核不唯GDP不是不要GDP》,《人民日报》2013年12月11日。但个人以为在欠发达地区进行绿色GDP考核的潜力并不大,因为此类区域面临的最大问题仍是经济发展,公共服务供给和社会问题的化解均依赖于此,在难以引进优质投资的情况下,笔者并不反对引入污染型产业发展经济,但是科学的保证公民参与的环评以及事后监督需要得到保证,而绿色GDP导向的考核要求在此类地区更多的是一种方向,而未必适合作为刚性的制度要求。

作者单位:复旦大学国际关系与公共事务学院、多伦多大学政治学系

责任编辑:秦开凤