不同子女数量农户的生计资本对养老意愿的影响——基于甘肃省5县区调查

赵 锋

(兰州商学院 经济学院,甘肃 兰州730020)

一、引言

随着我国计划生育政策在人口结构层面长期效应的显现,老龄化已经是当前我国不可避免的人口结构态势。根据第六次全国人口普查数据公报,甘肃省常住人口中,65岁及以上人口占全省总人口的8.23%,基本与全国水平(8.87%)持平,同第五次全国人口普查相比,65岁及以上人口的比重上升3.23%。在甘肃农村,社会养老保障体系尚不完善,农村经济结构和家庭结构的变化正对农村养老形成巨大的冲击和挑战。甘肃农村居民养老问题已逐渐成为不可忽视的社会问题。

关于养老意愿问题,现有的研究多是对养老风险、养老现状、养老地区、代际差异、养老影响因素及养老意愿的形成机制等进行探讨[1-2]。在养老风险方面,随着人口流动的加剧、人口老龄化的发展以及家庭规模的小型化和核心化趋势,养老问题已经成为人们难以回避的生活风险[3],而且我国面临的养老风险将会越来越大,而这一压力和风险又主要集中在农村[4]。在养老现状方面,目前农村老人的物质生活水平总体偏低,家庭养老仅限于生存,老人身体普遍较差,健康状况令人担忧[5];老人精神方面孤独寂寞,交际范围狭窄,缺乏交流对象[6]。在养老区际和代际差异方面,相对于平原地区的农民来说,山区或丘陵地区的农民将可能更倾向于“养儿防老”的家庭养老模式。所在区位、乡村经济发展情况、乡村地理环境以及是否试行了新农保,共同构成了农民的地区养老资源特征[7]。传统的“和子女过”的养老意愿依旧处于主导地位,“自己单独过”的养老意愿有不断增长的趋势[8]。在养老影响因素方面,养老方式选择受到性别、年龄、文化程度、家庭收入、居住情况、子女就业地方和是否有养老保障等因素的显著影响[9]。穆光宗指出,养老就是度过老年生活。养老是一个多维度、多层面的概念,包含了经济保障、生活照料、精神慰藉和心理关怀等多个方面。狭义的养老指经济保障、生活保障、医疗保障和精神保障[10]。从这个意义上讲,家庭资源禀赋的好坏决定了家庭能够给老年人提供何种程度的养老保障。因此,本文基于农户生计资本视角,试图对以下几个问题进行探讨:(1)不同子女农户的生计资本特征;(2)不同子女农户间的养老意愿差异;(3)生计资本对农村居民养老意愿的影响效果及政策响应。

二、研究假设和数据来源

(一)研究假设和指标选取

本文提出以下假设:(1)假定被调查者的养老意愿能够代表自己和配偶的养老意愿(大多数被调查者与配偶在经济开支、精神慰藉、生活照料上都是相互依赖和依存的)。(2)假定家庭资源禀赋的大小可以用生计资本的大小来衡量,各类生计资本代表不同层面的家庭资源禀赋。(3)假定在既定养老资源条件下,农村老年人选择何种养老方式是一种养老意愿、养老观念和主观期待[11],因而,养老意愿可划分为社会养老、家庭养老和自我养老三种类型。

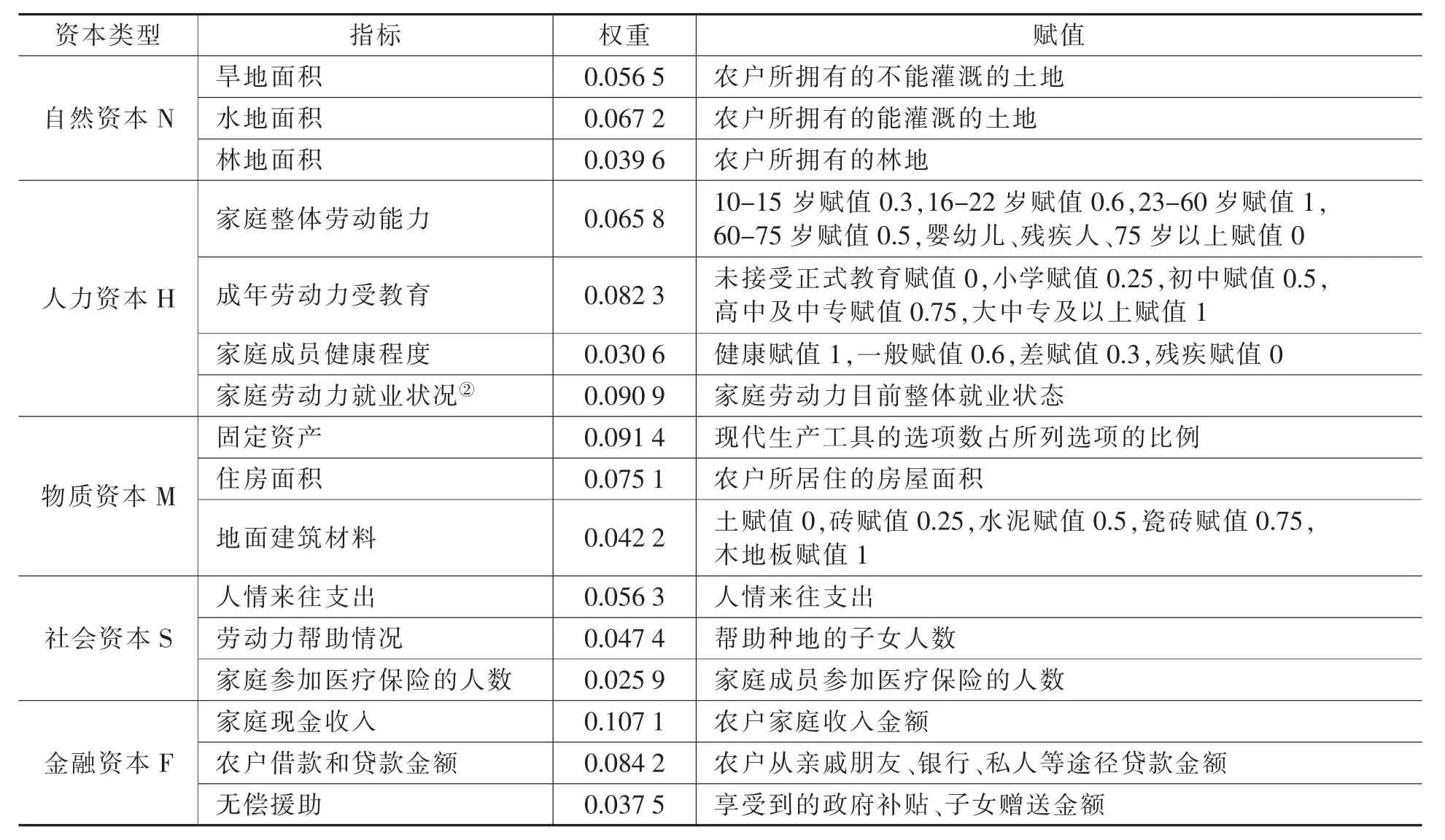

为了研究农户生计资本对农村居民养老意愿的影响,本文参考了Sharp、李小云、杨云彦、赵锋等关于生计资本量化研究方法[12-13],并根据调研区域农户生计的特殊性对上述学者的指标体系进行了调整,设计了适用于调研区域农户生计资本的16个指标,通过层次分析并赋予其相应的权重(见表1)。

表1 各类指标权重及赋值① 本文调查数据全部由课题组成员通过对抽样农户的实地入户调查获得。 ②注:依据家庭成员目前就业或就学状况,将政府、管理、技术人员及个体户赋值1,商业、服务业人员、个体养殖户及工人赋值0.75,半工半农、村干部赋值0.5,纯农业劳动者、料理家务者、退休人员、上学人员赋值0.25,丧失劳动者、婴幼儿等赋值0。外来劳动力帮助这一指标是用调查问卷中帮助种地的子女人数多少来衡量的。

自然资本是人们能够利用和用来维持生计的土地、水和生物资源。随着农户家庭规模小型化、生计资源社会化、就业渠道多样化等新变化的不断涌现,土地在抵御养老风险时已显得“软弱无力”,但对于甘肃农村来说,土地依然是保障家庭基本生活的关键资产,在农村居民养老方面有着无可替代的作用。人力资本在一定程度上影响着农村居民对养老方式选择的认知和偏好。家庭成员的健康程度越好、家庭成年劳动力文化程度越高、家庭成年劳动力数越多、家庭成员就业状况越好、农户经济收入越高,而且养老资源供给也就越多,农村居民越不担心养老问题,特别是经济保障问题。物质资本在应对家庭生计风险上起到了一定作用,而在养老方面,物质资本更多地解决了老年人“住”和“基本生活”问题。居住条件的好坏以及有无居所都对农村居民养老意愿有一定的影响。社会资本是指农户为了实施生计策略而利用的社会网络,包括加入的社区组织以及个人构建的社会网络。在一个互相熟识的社会中人们之间保持着频繁的互动,体现在日常生活互助、生产互助和急重大事情互助等行为,因此社会资本越活络的农户越不担心养老问题[14]。从金融资本来看,家庭收入和储蓄越多的农民不仅意味着保障老年基本生活的能力越强,也意味着农村居民身心越健康。家庭收入高、储蓄能力强的农村老年人越不担心养老问题。

(二)数据来源

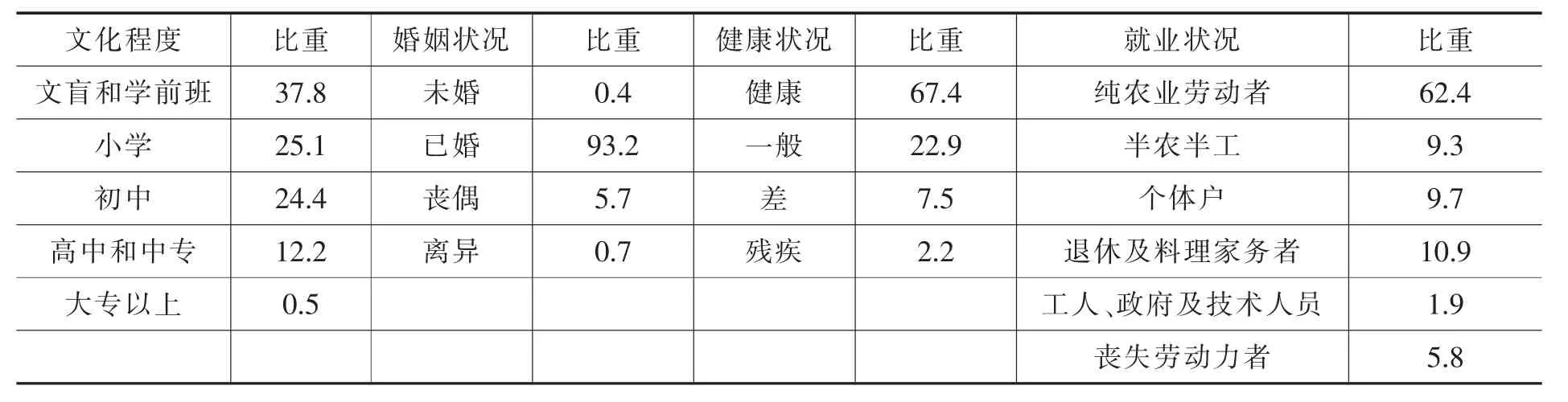

课题组采用整群抽样的方式,选择了甘肃省白银区、渭源县、会宁县、西和县、皋兰县等5县(区)9个乡镇12个行政村520户农民进行入户调查。收集整理有效问卷503份,回收率为96.5%。从年龄来看,被调查对象平均年龄为53岁。40岁以下占9.1%,40~49岁占35.4%,50~59岁占24.7%,60~69岁占20.9%,70岁以上占9.9%。从文化程度来看,绝大部分被调查对象的文化程度在初中以下,其中文盲和学前班的占37.8%,小学占25.1%,初中占24.4%;从婚姻状况来看,超过90%的被调查对象处于已婚状态。从健康状况来看,超过70%的被调查对象认为自己的身体健康,20%左右的被调查对象认为自己的健康状况一般,7.5%的被调查对象认为自己的健康状况差;从就业状况来看,62.4%的被调查对象是纯农业劳动者,半工半农和个体户分别占9.3%和9.7%,退休及料理家务者占10.9%,工人、政府及技术人员占1.9%,丧失劳动力者占5.8%。从上述五个方面反映的情况来看,调查样本具有较好的代表性。

表2 被调查对象的个体特征描述(%)

(三)生计资本的测算

由于调查获取的原始数据具有不同量纲、数量级和变化幅度,需对每一指标的量化值进行标准化处理。而且本文选取的指标数量较多,许多指标的量化值变化幅度较大,为了尽可能保留原始数据在标准化处理之后的准确性和可比性,故采用折线型标准化方法。根据上述指标的标准化值和相应权重就可以确定该指标的综合得分,从而求出不同子女农户所拥有的各项生计资本指数和生计资本总指数。

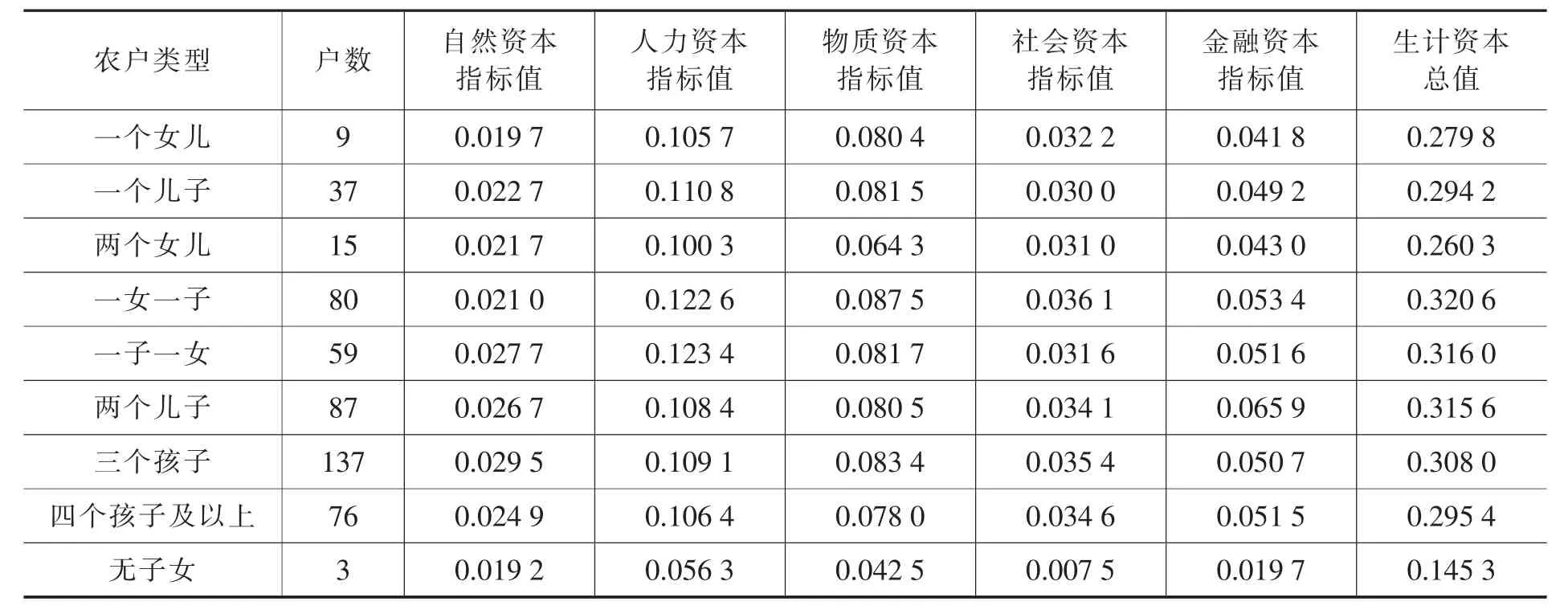

由表3可以看出:(1)各类农户的生计资本总值差异较大,一女一子农户最高,一子一女和两子农户次之,其次为三个孩子农户,但四个孩子及四个孩子以上农户要低于两个和三个孩子的农户。这说明,子女数量与农户生计资本的大小呈倒U型关系。一方面,子女数越多的农户,成年子女数也往往越多,子女的“成家”会导致农户生计资本的分散和转移。另一方面,在农户经济能力有限的条件下,子女越少,子女越能获得较高的学历,带来的收入也越高;相反,子女越多,农户无法满足子女完成较高学历,甚至辍学,带来的收益也相应较低。(2)无子女农户的生计资本总值和各项生计资本都是最低,尤其社会资本和金融资本严重匮乏,也就是说经济支持和精神慰藉是这一群体最大的养老问题。(3)对于独女农户和两女农户来说,失去了“养儿防老”的机会,再加上自然资本、金融资本及物质资本都相对缺乏,也就意味着其所面临的养老风险较大。(4)独女和两女农户的人力资本、金融资本和生计总资本都低于“有子”农户的,也就是说拥有儿子对农户生计资本的提升效果很明显,这从生计资本视角解释了为何“养儿防老”在农村依旧根深蒂固的原因。

表3 不同子女农户的生计资本状况① 表中“一女一子”和“一子一女”往往体现了农村家庭不同的生育意愿,因而本文进行了区分。

三、不同子女农户养老意愿的差异

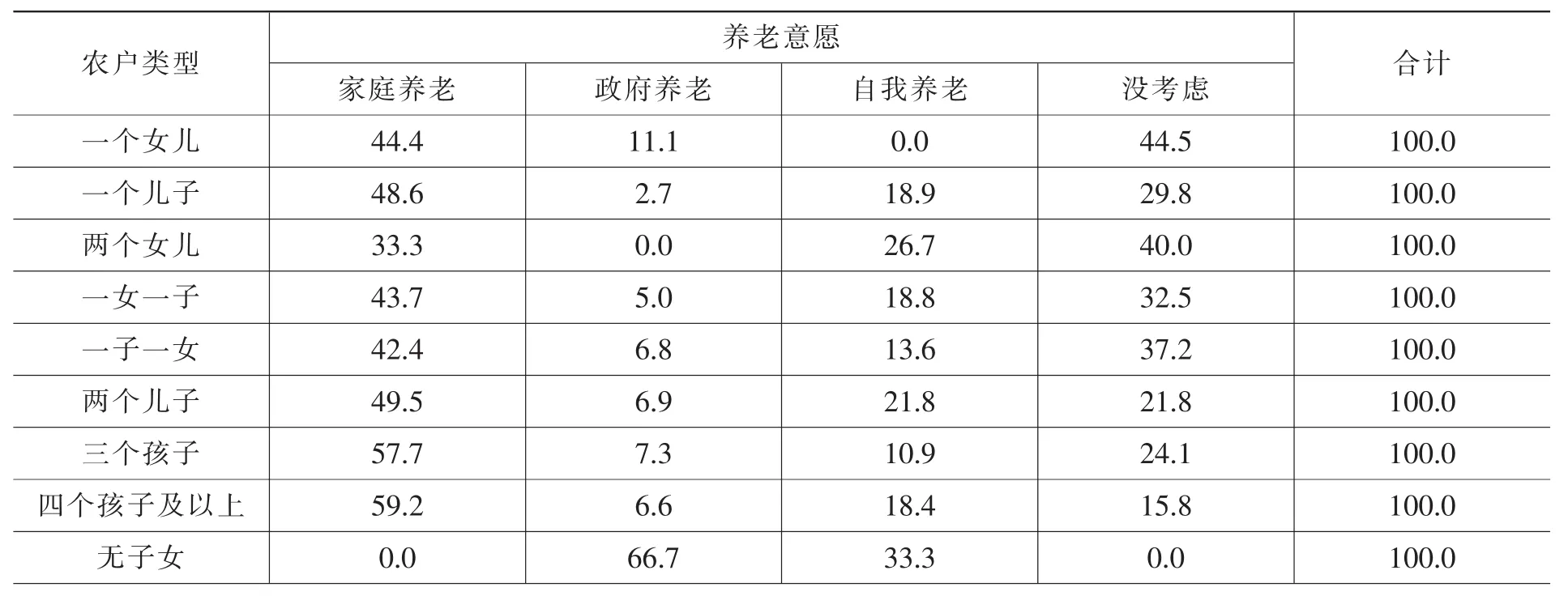

通过spss19.0对农户类型和养老意愿这两项指标进行了交叉描述处理,从而得到相应的交叉表。表4更清楚、更直接地反映出不同子女农户在养老意愿上的具体特征和差异。

表4 各农户类型中不同养老意愿选择所占的百分比(%)②表中养老意愿数值具体指选择某种养老方式的农户在该类型农户中所占的比例。例如,选择家庭养老的独女农户在所有独女农户中占到44.4%。

(1)在养老风险意识上,笔者采用“没考虑”来界定,被调查者选择“没考虑”说明对自己养老还没有慎重的考虑,对自身养老并不担心。因此,由表4可知独女和二女农户养老风险意识最弱,无子女农户表现最强,由弱到强依次是一子一女、一女一子、独子、三个孩子、两个儿子和四个孩子及以上农户。随着子女数量的增多,农户养老风险意识有增强的趋势,而且“有儿子”农户比“无儿子”农户更担心养老。可能原因:其一,一般而言,生育子女数越多,户主年龄较大,越容易担心养老。调查显示,生育一个孩子的被调查者平均年龄为46.9岁,生育两个孩子的为49.1岁,生育三个孩子的为56.2岁,生育四个孩子及以上的为62.3岁。其二,在不富裕的农村地区,家庭子女数越多,越易出现子女互相推诿不负责任的现象,越容易出现“三个和尚没水吃”的局面[14]。至于“有儿子”农户要比“无儿子”农户更担心养老,说明“有儿子”农户相比“无儿子”农户选择家庭养老的意愿较强。

(2)除无子女农户外,两女农户选择家庭养老的意愿最弱(两女农户中选择家庭养老的农户比例为33.3%),其次是一子一女、一女一子和独女农户(相应农户比例分别为42.4%、43.7%和44.4%),再次是独子、两子、三孩子农户(相应农户比例分别为48.6%、49.5%、57.7%)。四个孩子及多于四个孩子的农户选择家庭养老的意愿最强(相应农户比例为59.2%)。这说明,家庭养老依然处于主导地位,而且子女越多,农户越倾向于家庭养老。尽管改革开放后的经济发展对传统中国的养老方式带来了很大的冲击,但对中西部地区影响却很有限[7]。正是由于经济发展和家庭结构变化的冲击,导致子女数越多的农户越不倾向于自我养老或家庭养老。

(3)从农户对政府养老选择意愿上来看,只有无子女农户意愿较为强烈,其次为独女农户,究其原因,可能是这一群体由于家庭养老资源匮乏和基础缺失引起的。虽然新农保在甘肃农村已全面覆盖,但农户所纳档次很低。据调查,4.4%的被调查者没有参加新农保,63.1%的参加了100元档次的新农保,所纳新农保在200元以上的只占4.3%,参加其他类型养老保险的比例仅为2.6%,“年龄到了,直接领钱”的占25.6%,但是在“年龄到了,直接领钱”的被调查者中选择政府养老的仅仅占6.2%。这说明,一是农村居民对新农保的信心不足,表现在农村居民对于新农保能否实现养老持怀疑态度以及被调查者都有宁可少缴纳、多领钱的心理;二是农户在缴纳新农保时多是“目光短浅”者,即在农户收入有限性的条件下,农户宁愿将这一笔支出花费在现期用途上。

(4)相对于社会养老,农户对自我养老的意愿较为强烈,这主要表现在两女农户和两子农户,其次为独子、一女一子和四个孩子及以上农户。调查显示,在被问到“您和您配偶是否存有养老金?”时,全部被调查者中只有18.3%的回答“有”,而在选择“自我养老”的被调查者中,28.9%的回答“有”。可见,即使是选择“自我养老”的农户很少会存款用以养老,这不是说他们不愿意去“未雨绸缪”,而是没有充裕的经济能力。

四、生计资本对农村居民养老意愿影响的模型

(一)模型构建

本文选取农户所拥有的各类生计资本作为影响农村居民养老意愿的自变量,养老意愿作为多因变量,进而建立多元Logistic回归模型,以期对生计资本视角下的农村居民养老意愿有更为准确、全面的认识。

设农村居民的养老意愿为j(j=0,表示没考虑;j=1,表示社会养老;j=2,表示自我养老;j=3,表示家庭养老),x1,x2,x3,x4,x5表示农户拥有的五种生计资本,共有n组观测数据,即xi1,xi2,…,xi5,(i=1,2,3,…,n)。假定x1是自变量,pj=p(j≥k)是事件j≥k发生的概率,相应的回归模型如下:

式中,β0为常数,β1,β2,…,βm为回归系数,表示诸因素xim对事件j≥k发生概率的贡献量。回归系数为正值,表示解释变量每增加一个单位值,发生比会相应增加;相反,回归系数为负值,则表示解释变量每增加一个单位值,发生比会相应减少。

(二)对模型变量的描述与分析

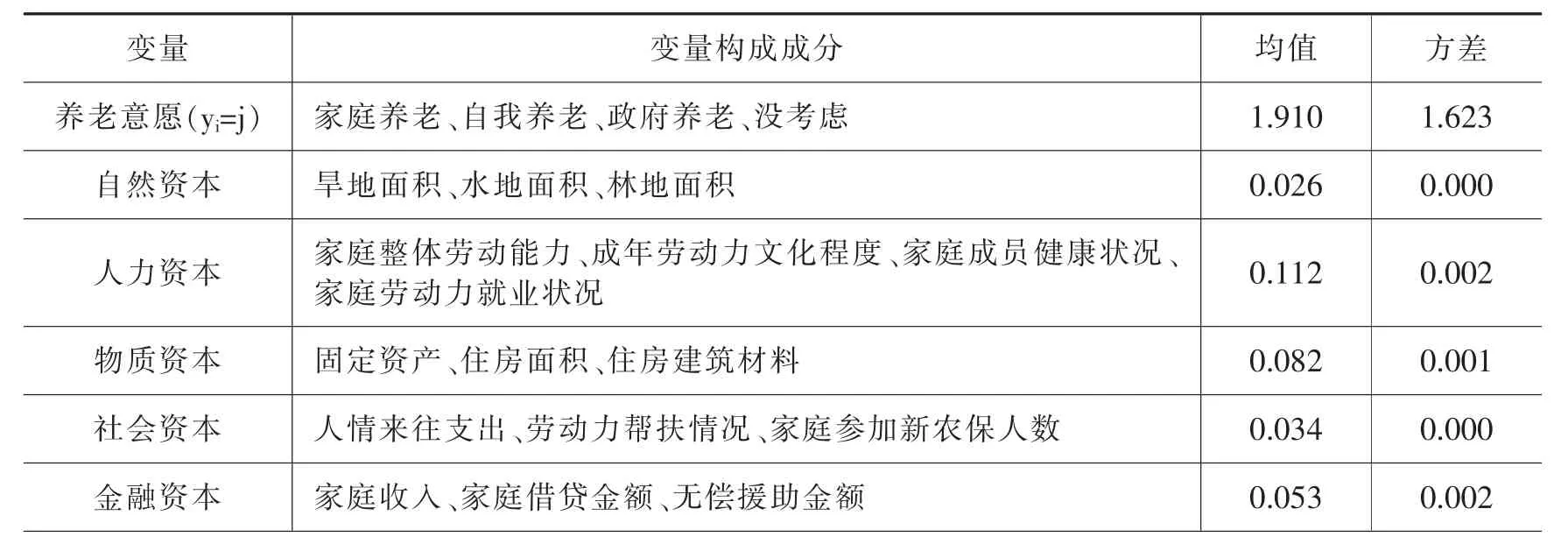

本文所采用的多元logistic回归模型中的自变量和因变量的构成、总均值和方差如表5所示。

表5 多元logistic回归模型变量描述统计

(三)回归结果

农村居民养老意愿是一个多元无序型变量,本文把农村居民养老意愿的取值限定在[0,3],并把j=0即“没考虑”作为模型的参照水平。将503份有效样本农户的相关变量数据输入spss19.0统计软件中,然后进行多元logistic模型回归估计。为观察多元logistic模型中是否所有自变量的偏回归系数都为0,本文研究对该模型进行了似然比检验。-2倍对数似然值为1130.66,卡方值为49.154,检验结果的显著性水平为0.000,说明该模型有意义。

表6 回归参数估计结果

回归结果表明:

(1)金融资本对政府养老、自我养老和家庭养老的影响分别通过了0.05、0.01和0.05水平的显著性检验,相应的回归系数分别为-13.673、14.677和8.445。说明金融资本是影响社会养老、自我养老、家庭养老显著性因素,但对三种养老意愿的影响差别较大。金融资本对自我养老和家庭养老的影响是正向的,且对自我养老最为显著和敏感(回归系数为14.677,显著水平为0.01);对社会养老的影响是负向的。也就是说金融资本越大的农户越倾向于自我养老和家庭养老,越不倾向于社会养老,而且对自我养老的倾向要甚于家庭养老。

(2)物质资本对这三种养老意愿的影响都不显著。就物质资本而言,农户不会将其转化为其他形式的生计资本以应对养老风险,仅仅满足了农村居民对“居住”和“基本生活”的需求。从这个意义上讲,影响农村居民养老意愿的更多是有无居所,而居住条件的好坏对其养老意愿的影响十分有限。

(3)自然资本对政府养老和家庭养老的影响都通过了0.05的显著性水平检验,相应的回归系数分别为26.107和14.368,而对自我养老的影响则不显著。可知,自然资本越大,农户越倾向于政府养老,家庭养老次之。一方面,土地越多获得政府的实际补贴越多,获得补贴的预期收入也越大,使得农户对养老政策给予较高依赖和期望;另一方面,土地越多农村居民的养老安全感越强。自然资本对自我养老的影响不显著则说明农村居民偏好非农方式来实现自我养老。

(4)人力资本对社会养老的影响是负向的(回归系数是-8.644),在0.1水平上显著;对自我养老(回归系数为8.839)和家庭养老(回归系数为5.052)的影响是正向的,分别通过了0.05和0.1水平上的显著检验。可见,人力资本越大,农户越不偏好社会养老,而是越偏好自我养老,其次偏好家庭养老。

(5)只有社会资本对政府养老的影响通过了0.1水平上的显著性检验,回归系数为-23.137。说明社会资本越低,农户越倾向于政府养老。在一定程度上,农户社会资本越低,其经济状况往往越不好,享受的政府帮扶也越多,致使这一群体对政府产生了很强的依赖性,这也是影响养老意愿的一个重要因素。

五、本文结论与对策建议

以上分析表明:第一,不同子女农户的生计资本差异较大,子女数量与农户生计资本的大小呈倒U型关系;无子女农户的生计资本的严重匮乏,是这一群体最大的养老威胁;拥有儿子对农户生计资本的提升效果十分明显。第二,随着子女数量的增多,农户养老风险意识有增强的趋势,而且“有儿子”农户比“无儿子”农户更担心养老;家庭养老在农村依然处于主导地位,而且子女越多,农户养老意愿越倾向于家庭养老。第三,农村居民对新农保多是风险规避者。金融资本越大的农户越倾向于自我养老和家庭养老,越不倾向于社会养老,而且对自我养老的倾向要甚于家庭养老;物质资本对家庭养老、自我养老及社会养老的影响都不显著;自然资本越大,农户越倾向于社会养老,家庭养老次之,而对自我养老的影响不显著;人力资本越大,农户越不偏好社会养老,越偏好自我养老;社会资本越低,农户越倾向于社会养老。

结合本文的分析结果,在加强农村居民养老保障问题上应采取如下措施:

(1)实现农户生计资本积累,增强农村居民养老风险抵御能力。要提高农户抵御养老风险的能力,最为有效的方式为增加金融资本和人力资本。即对农户给予资金方面和技术方面的支持,在一定程度上可以有效地缓解外部环境的脆弱性程度,使农户实现生计策略多样化,进而增强农户抵御风险的能力。

(2)在实现经济保障的基础上,更注重对农村老年人的生活照料和精神慰藉。农村老年人的养老需求不仅包括基本的经济生活保障,而且包括充分的生活照料和体贴的情感慰藉。要倡导子女为老年人提供经济保障时还要考虑到周到的照料和更多的精神关注,让家中老人实现“老有所养”并“老有所乐”。

(3)建立完善新农保制度并进行养老保障层面的措施配套。要着力多种渠道宣传新农保政策,提高农户参加档次。要消除农民的参保顾虑,增强其信任度和满意感,提高农民参保的积极性和参保档次。

(4)在家庭功能不断外化和社会化的趋势下,要加强家庭功能培育以及家庭代际传承能力与意识的培养铸造。大力弘扬中华民族敬老、养老的传统美德,营造良好的尊老、助老、养老的家庭氛围。从道德上加强子女对老人的赡养,让农村老人“老无所忧”。

[1][11]李建新,于学军.中国农村养老意愿和养老方式的研究[J].人口与经济,2004,(5).

[2][4]孔祥智,涂圣伟.我国现阶段农民养老意愿探讨——基于福建省永安、邵武、光泽三县(市)抽样调查的实证研究[J].中国人民大学学报,2007,(3).

[3]乐章,于长永.农民的养老风险[J].中南财经政法大学研究生学报,2010,(1).

[5]崔燕改.农村养老状况与方式选择的实证分析[J].南京人口管理干部学院学报,2006,(3).

[6]刘发跃.我国农村老年人生存状态实证分析[J].内蒙古财经学院学报,2008,(3).

[7]郭继.农村发达地区中青年女性的养老意愿与养老方式——以浙江省为例[J].人口与经济,2002,(6).

[8]刘华,沈蕾.农村老年人养老意愿及影响因素的分析——基于苏南苏北的调查[J].甘肃农业,2010,(10).

[9]宋宝安.老年人口养老意愿的社会学分析[J].吉林大学社会科学学报,2006,(4).

[10]穆光宗.独生子女非经济养老风险及其保障[J].浙江学刊,2007,(3).

[12]李小云,董强,饶小龙.农户脆弱性分析方法及其本土化应用[J].中国农村经济,2007,(4).

[13]杨云彦,赵锋.可持续生计分析框架下农户生计资本的调查与分析——以南水北调(中线)工程库区为例[J].农业经济问题,2009,(3).

[14]于长久.人口老龄化背景下农民的养老风险及其制度需求——基于全国十个省份千户农民的调查数据[J].农业经济问题,2011,(10).