教师行为实验室的建构

施长君, 马 林, 白 永

(哈尔滨师范大学 高等教育研究室, 黑龙江 哈尔滨 150025)

实验室建设与管理

教师行为实验室的建构

施长君, 马 林, 白 永

(哈尔滨师范大学 高等教育研究室, 黑龙江 哈尔滨 150025)

教师行为是一种专业化的行为,是教师在教育观念指导下,在完成教育活动中所表现出来的一系列外显和内隐行为。这些行为是可分解、可训练的。教师行为必须通过长期的、系统的专业训练才能习得。教师行为实验室的构建及教师行为训练是科学、合理、有效并可移植的。

教师专业化; 教师行为训练; 教师行为实验室

1 专业化的教师

1.1 “专业”的定义

“专业”(profession)一词最早是从拉丁语演化而来,原意是指公开地表达自己的观点或信仰。与之相对应的是行业(trade)。德语中的专业一词是beruf,其含义是指具备学术的、自由的、文明的特征的社会职业[1]。1933年,社会学家卡尔•桑德斯和威尔逊在《专业》一书中首次为“专业”下的定义为:“所谓专业,是指一群人在从事一种需要专门技术的职业,是一种需要特殊智力来培养和完成的职业,其目的在于提供专门性的服务。”[2]近代西方哲学家A.N.怀特海认为,专业是一种行业,其活动有理论的根据、有科学的研究,可以验证,并且能从理论分析与科学验证中积累知识来促进这个行业的活动[3]。

1.2 教师是专业化职业之一

自上世纪未以来,随着教育改革的深入和发展,“提高教师专业地位”、“促进教师专业发展”成为世界教育的共同呼声和关注热点。教师是与医生、律师、警察一样的专业化职业。1966年联合国教科文组织(UNESCO)和世界劳工组织(ILO)发表的《关于教师地位的建议》中指出:“教育工作应被视为一种专业。这种专业要求教师经过严格且持续不断地研究才能获得并维持专业知识和专门技能,从而提供公共服务;教育工作还要求教师对其教导的学生的教育和福祉具有个人的和共同的责任感。”[1]1993年我国颁布的《中华人民共和国教师法》明确规定:“教师是履行教育教学职责的专业人员。”这是我国第一次从法律角度确认了教师的专业地位。1995年国务院颁布《教师资格条例》,2000年教育部颁布《教师资格条例实施办法》,标志着教师资格制度在我国正式全面实施。1999年,我国出版的第一部职业分类文件《中华人民共和国职业分类大典》首次将教师列为“专业技术人员”。

1.3 “专业”的特质

作为一种专业,它须具备3个特质:一套“专业知识”;一种“专业自主权”;一个“服务理想”或一种为服务或为集体的取向。其中,专业知识是核心特质。专业知识是通过职前职后学习和训练获得的。

专业知识由理论知识和实践知识构成,是指具有以下特点的一套知识系统:

(1) 一套有系统、具有普遍性、可记录及传递,甚至具有一定学术地位的理论系统。

(2) 这套理论系统能落实为可实践的原则——专业技能,并且可应用于解决人类生活上的实际问题。

(3) 这套专业知识(包括理论与实践)须获得证实或获得社会大众信任,相信它确实能够解决有关的生活问题。

(4) 由于这套专业知识确实能解决社会及个人生活上的具体问题,因此它对社会具有一种不可缺少的功能,即掌握及运用这套专业知识不仅只对社会有贡献,而且这种贡献是社会存在及运动的不可缺少者。

1.4 “专业”的特征

从专业知识角度出发,可以推演出“专业”的特征:

(1) 由于专业知识包括理论系统与实践原则,所以专业训练较其他职业需要更长时间的理论知识学习及专业训练。

(2) 由于专业知识享有一定学术地位,因此能成为现代大学内的一门独立学科。

(3) 由于专业知识包括复杂的理论系统及实践原则,因此它可自成一个封闭系统,形成“围内知识”,非一般人或门外汉所能轻易获得,只有接受了专业训练者才有能力获得这些知识[4]。

2 专业化的教师行为

2.1 教师行为

教师行为是指教师在职业活动中,在其观念指导下所表现出来的有意义的活动单元[5-6],具有一般行为的特质:

(1) 行为都是适应性的。适应性要求教师行为要合乎环境要求并满足本身的需要。

(2) 行为是繁多而变化的。虽然教师行为繁多,但它也具有基本的活动方式且是可观察的。

(3) 行为是可训练可控制的。

(4) 行为是生理、心理与社会性的有机组织表现。教师行为同时也是教师在实践中外化的组织行为、技术活动和教育教学行为的基本方式。

2.2 教师行为的结构或内容

对于教师行为的结构或内容,不同学者有不同的视角和关注点。

以心理学相关研究为基础,注重个体心理特征和环境之间的相互关系取向研究,例如施志毅、廖可珍从行为科学的定义出发,认为行为是个体心理特征和环境的函数,只有在个体心理特征和环境相互作用时才能产生。教师行为不仅包括“体态”、“动作”等外显行为,还包括“思维”、“情感”等内隐行为[7]。以教师素质取向研究,研究教师素质与教师行为相关的问题。如叶澜教授提到,教师具有的素质应包括与时代精神相通的教育理念,并以此作为自己专业行为的基本理性支点等。

顾明远教授从职业意识、业务能力、心理素质3个层面对这一问题进行了论述,而邓志伟教授对教师行为则提出了更为细致的要求[8]:

(1) 教学素质:专业素质,个人素质,管理素质;

(2) 个性和经验:经验,意识,技能,智慧,意图;

(3) 操作模式。

综合取向研究,唐松林教授在以往研究的基础上,对什么是教师行为结构给出了新的解释。他认为教师的任务(教学生求知、教学生为人、形成有效的教学过程)和活动目标(经师、人师、审美与操作能力)决定了教师行为的结构应该包括3种价值尺度:真的尺度——教师行为的基础系统,它包括教师的知识结构与教育理念;善的尺度——教师行为的动力系统,他主要指教师的专业精神,即教师的职业道德和个性心理品质;美的尺度——教师行为的效率系统,包括教师的审美活动和能力特征,教师能顺利实施各项教育活动并保证其有效性的心理特征。这3个维度构成的教师行为结构是一个开放的、发展的、动态的系统[9]。

教师行为结构取向研究,主要研究教师行为的构成,如傅道春、施长君教授在吸收外域教师行为最新研究成果的基础上将之本土化,提出教师行为结构应该分为3个模块,即教学基础行为(体态语、口头语、书面语等)、教学技术行为(教学设计、讲解、课堂管理、试卷编制、教学诊断等)和教师组织行为(人格适应、环境适应、师生关系等)[10]。

综合上述研究,可定义教师行为:教师在教育观念指导下,在完成教育活动中所表现出来的一系列外显和内隐行为。这些行为需要长期的专业训练才能获得。

3 教师行为训练的理论依据

(1) 布卢姆的教育目标分类理论。布卢姆的教育目标分类理论揭示出教育研究可以将外显行为作为研究对象,教学行为能够进行分解训练并能进行测量和评价。布卢姆认为,虽然内隐心理活动与外显行为有区别,但内隐的心理活动可以通过外显的行为表现出来,从认知领域的教学结果来看,知识的获得可以通过再认、再现等外显行为显示出来,各种智慧技能的获得也都可以通过相应的行为表现出来,因而一般来说,以外显行为作为分类的统一基点有其合理性。布卢姆的教育目标分类理论为教师行为训练提供了理论依据,并为教师行为训练操作与测量提供了新思路。

(2) 斯金纳的操作条件学习原理。斯金纳的操作条件学习原理尤其强调行为的分解训练可以更好地达到行为学习的目的。他认为“教育就是塑造行为”。他把“塑造”作为发展新行为的一种方法,即可以通过小步反馈帮助学生达到目标。斯金纳采用的具体方法是连续接近及链式塑造、消退与维持、先前刺激(线索分解、概括化)等。要求对教师的技术行为进行分解训练,加强小步反馈,进而提高训练效率。

(3) 班杜拉的社会学习理论。班杜拉的社会认知原理认为,儿童通过观察他们生活中重要人物的行为,以心理表象或其他符号的形式储存在大脑中而学得社会行为。观察学习要经过4个过程:注意过程、保持过程、复制过程、动机过程。榜样和观察者的几个特征决定了观察学习的程度,观察者比较容易观察那些与他们自身相似的或者被认为是优秀的和有力的榜样。有依赖性的自身概念低的或焦虑的观察者更容易产生模仿行为。班杜拉的社会学习理论为教师行为训练提供了理论支持及观摩、示范、模仿的程序性指导。

4 教师职业化教育的命题

长期以来,我国教师教育的基本内容是学历教育,教师职业化教育所占比重过小,师范院校的毕业生教师职业特征不显著,与非师范院校毕业后直接当教师的学生相比,优势不突出。这是因为,一方面教师教育过程中,围绕做“教师”的职业培养,尚未形成一个技术化的教学程序,另一方面很多优秀教师的有效教育行为(或典型案例)还没有被高师院校的教育者充分使用。因此,解决师范院校职业培养标准不明确、技术化程度不高、内容空泛、方式方法单一等问题应是教师教育改革的重要内容。带着这种思考,我们提出了3个具有建设性的命题:

(1) 教师教育是不可替代的,教师教育培养出的学生在从事教育工作上应有明显的工效。

(2) 优秀的中小学教师的典型案例是教师教育可利用又亟待开发的重要资源。

(3) 师范生要获得的“教师行为”,是可分解、可训练的,通过训练可以实现教师职业的专门化和技术化。

5 教师行为训练的过程

根据以上假设,我们构建了教师行为训练综合实验室,并对教师教育专业的学生进行了系统的训练。

教师行为训练分3个模块,即教学基础行为训练、教学技术行为训练、教师组织行为训练。

5.1 训练原则

(1) 全过程训练,以实验室训练为主。教师专业成长是全方位、长时限的。高校只解决职前专业训练。

(2) 分层次训练,以行为训练为主。教师专业行为是系统多维的,分别是基础行为、技术行为、组织行为。教师行为实验室在兼顾多维度训练的前提下,以教师技术行为训练为主体。

(3) 多样化训练,以个体训练为主。教师专业行为训练既有基础素质、基本素养、基本技能训练,也有专业行为、创新行为训练;既有实验室训练,也有日常训练;既有集体训练,也有个体训练。教师行为实验室兼顾集体训练的同时,以个体训练为主。

5.2 训练方法

(1) 个别训练。学生自我研习及教师指导下的个别行为矫正和个体整合训练。行为矫正是针对学生的具体问题进行的障碍解除或指导训练,如紧张感的消除、语病矫治、习惯动作矫正等。个体整合训练则是阶段性的对个体整体性的指导与训练,如体态语与口语的配合练习、讲解中问题的设计、完整的课堂教学练习等。行为矫正注重具体行为问题的解决,整合训练注重个性特点、特长发挥和风格塑造。

(2) 观摩教学。通过对典型教育教学案例进行剖析,从而使学生掌握行为规律,学习领会教育教学思想、方法的一种训练方法。主要运用于理论性强、可操作性差的训练内容,如理论学习、教学设计、人际关系、教育诊断等。

(3) 角色扮演训练法。使学生置身于一定的教育情境之中,有准备或无准备地扮演某一角色的训练。有准备训练是先规定所扮演的角色,由学生依据情境与对角色的理解进行的演练。无准备训练是在一定情境中使某个学生被动地扮演某一角色,待演练结束后进行各角色行为分析,谈角色感受的训练。有准备训练注重行为的规范性,无准备训练注重角色的感受,通过角色的互换与演练来实现神形的统一[11]。

(4) 模拟教学。在模拟实际教学的情境下,按照教学应有的要求而组织的课堂教学形式,它是一种接近“实践”的综合训练,受训者把自己在前期所有的训练成果加以综合运用,从而更快地提高师范生综合运用技术行为的能力。模拟教学的组织形式可以灵活多样,关键在于创设接近真实情境的教学过程。

(5) 微格教学。美国斯坦福大学爱伦博士创立的微格教学,是一种建立在现代教育学理论基础之上,运用现代化视听设备,对师范生或在职教师进行技术行为培训的方法。微格教学的教学过程一般是:①确定培训技能,提出学习目标;②培训前的理论学习;③提供示范;④微格教学实践;⑤反馈评价;⑥修改教案。它的主要特点是:①微观性。微格教学的课堂规模小,学生仅5~8人,一堂课的时间一般5~10 min。②针对性。微格教学在一堂课中,总是针对分解的一两种技术行为,集中精力,反复练习。③反馈的时效性。受训者通过重放录像,可以及时准确地观察自己的教学行为,收到“旁观者清”的客观效果。④效果的显著性。微格教学法是目前教师技术行为训练的核心方法。

(6) 介入教学。“介入教学”指教师针对特定的教材和学生,根据自己的教学计划进行教学,旁人可从旁边插嘴。这种方法有着严格的前提:其一,必须有优秀的介入者;其二,有积极接受旁人介入的意愿和态势的教师和学生存在。在介入教学中,执教者是主体,介入者要根据执教者的教材、教学计划及教学过程进行介入,以帮助执教者尽可能地提高技术行为,创造优秀的教学。介入教学所进行的情境大体可以分为4类:①当教学处于僵局状态时,用什么方法打破这种局面。②当教学流程、问题模棱两可时,如何调整教学步伐,进一步明确课题。③当教学陷入歧途时,如何拨正它的轨道。④思考比执教者更好的方法。传统的教学研究以“课后研究” 为中心,钻研教材、制定教案是“课前研究”,“介入教学”是“课中研究”[11]。

6 教师行为实验室的架构

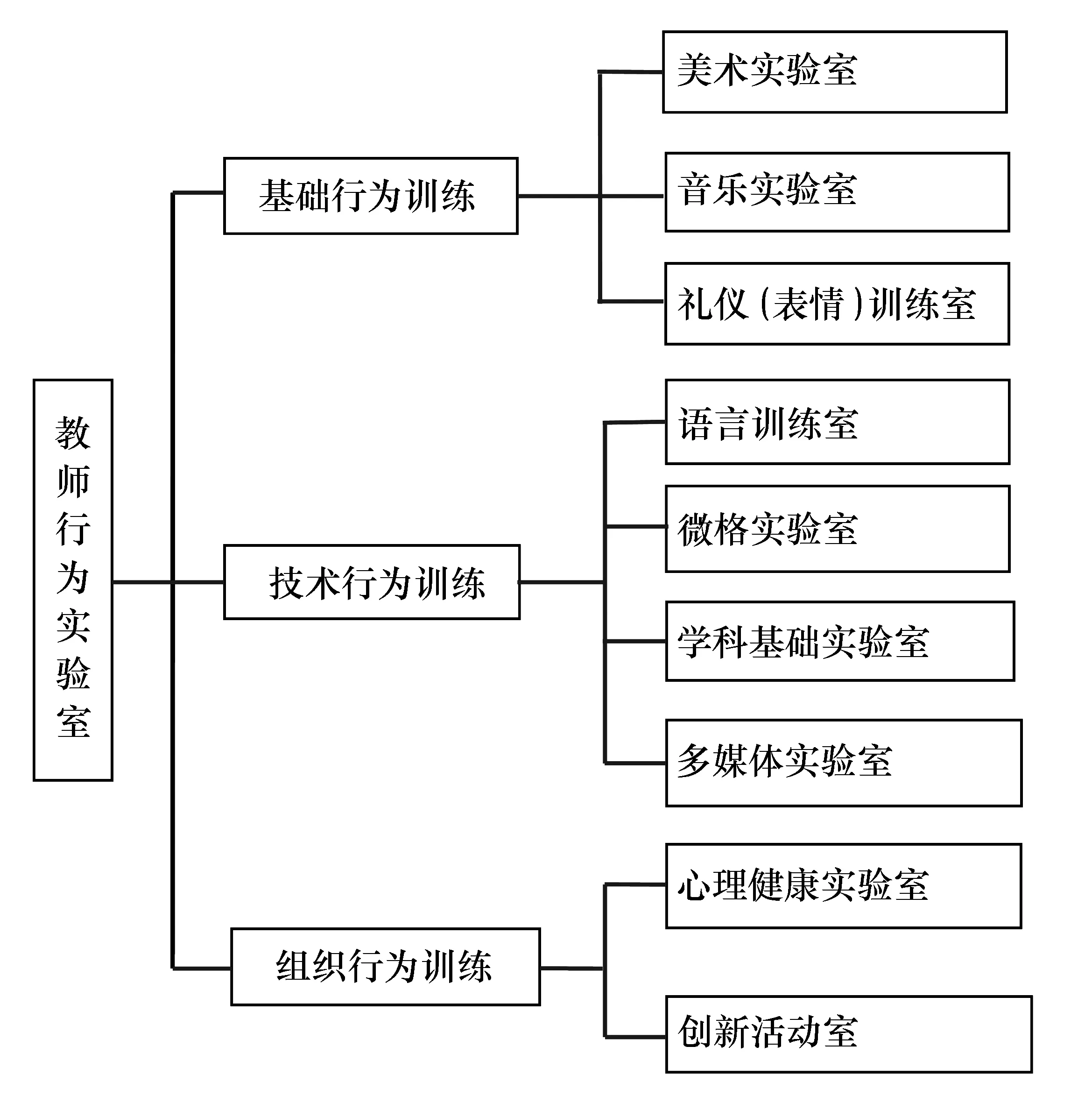

根据教师教育专业的培养目标及教师行为实验室构建项目、内容和体系的要求,我们以教师专业化训练为目的,基于实践与理论的结合,以教师基础行为、技术行为、组织行为训练为核心,构建了层次分明、结构合理的教师行为综合训练实验室,具体见图1。

图1 教师行为实验室架构

6.1 教师基础行为训练模块

(1) 美术实验室。承担绘画基础、版图(绘)、课件加工训练。

(2) 音乐实验室。承担运气、发声、音乐基础训练。

(3) 礼仪(表情)实验室。承担表情、体态、教师礼仪训练。

6.2 教师技术行为训练模块

(1) 语言实验室。承担基础口语(独白、对话)、教育性语言、教学性语言训练,课程语(知识编码行为)、书面语(基础字形、板书字、批改字、打字与印字、媒体字)训练。

(2) 微格实验室。承担教学设计、导课、讲解、提问、课堂管理、时空与媒体使用、练习、试卷编制训练。

(3) 学科基础实验室。承担与中学相对应的理科各学科基础性实验。

(4) 现代教育实验室。承担课件制作,微课、慕课、翻转课堂、精品课程的设计与制作,多媒体、流媒体等各种平台及设备的使用训练。

6.3 教师组织行为训练模块

(1) 心理健康实验室。承担情感表达、人际合作、冲突调节、组建集体、心理疏导、教育诊断、个体心理健康、心理咨询训练。

(2) 创新活动室。承担各种创新性实验、创新性教学、创新性技术、创新性观念的培育和开发。

References)

[1] 唐悦.教师发展:学生成功的基石[M].北京:中国轻工业出版社,2005.

[2] 台湾师范教育学会.教师专业[M].台湾:台湾省师大书苑,1992:序.

[3] 陈永明,钟启泉.现代教师论[M]上海:上海教育出版社,1999.

[4] 施长君,马林.教师素质与行为[M].哈尔滨:黑龙江教育出版社,2011.

[5] 林正范,贾群生.教师行为研究:课程与教学论的重要研究方向[J].教育研究,2006(10):36-39.

[6] 傅春道.教师组织行为[M].上海:教育出版社,1993:10-11.

[7] 石欧.教学别论[M].长沙:湖南教育出版社,1998.

[8] 邓志伟.再论教师的教育素质[J].外国教育资料,1998(5):71-76.

[9] 唐松林.教师行为研究[M].长沙:湖南师范大学出版社,2002:32-37.

[10] 施长君.培训教师的新思维新模式:教师行为研究成果简介[J].黑龙江农垦师专学报,1999(1):3-5.

[11] 钟启泉.现代教学论发展[M].北京:教育科学出版社, 1992:517-519.

Construction of teachers’ behavior laboratory

Shi Changjun, Ma Lin, Bai Yong

(Higher Education Research Institute, Harbin Normal University, Harbin 150025, China)

Teachers’ behavior is one kind of professional behavior, which includes all the teachers’explicit and implicit performances under the guidance of education beliefs during the educational activities. These behaviors can be decomposed and trained. Teachers’behavior must be acquired through long-term and systematic professional training. The construction of teachers’ behavior laboratory and the behavior training of teachers are scientific, reasonable, effective and portable.

teacher professionalization; teachers’ behavior training; teachers’ behavior laboratory

2015- 06- 01 修改日期:2015- 06- 22

教育部人文社会科学研究项目(09YJA88002);哈尔滨师范大学深化教育教学改革项目(X2015-3-014)

施长君(1964—),男,黑龙江哈尔滨,硕士,教授,主要从事教师心理与行为研究

马林(1978—),男,黑龙江哈尔滨,硕士研究生,研究方向为心理咨询.

E-mail:hsd.scj@126.com

G482

A

1002-4956(2015)12- 0241- 04