配送血液运输过程中冷链温度监控观察

盛男

广州血液中心,广东广州 440100

随着我国血站管理制度的不断完善,对血液运输过程的要求也不断提高,迫切需要规范运输过程。由于血液运输属于冷链运输,必须保证血液质量稳定,因而对储存温度要求较高,故我国于2012年12月3日由原卫生部正式颁布《血液运输要求》:应在血液运输中对储存温度进行监控,并建立和保存血液运输记录,并于2013年6月1日起正式实施[1],而血液运输作为输血安全的关键环节,在保证血液质量上发挥着举足轻重的作用,广州血液中心基于《血液运输要求》标准内容,并总结长期的工作经验,重新制定了配送医疗用血单位血液运输冷链温度监控模式,并于2014年1月开始实施。该研究统计了本中心2014年1月—12月期间的不良事件发生次数,并与2013年同期进行比较,探讨配送医疗用血单位血液运输冷链温度监控的应用价值。

1 资料与方法

1.1 一般资料

该中心自2014年1月开始实施新版配送医疗用血单位血液运输冷链温度监控模式,血液运输冷链中监控并记录血液温度。收集2014年1—12月和2013年同期血液运输冷链温度监控资料,作为研究资料,具体分析集中化检测的应用价值。

1.2 方法

1.2.1 供血及用血情况调查 我市实行网络采供血模式,由广州市血液中心负责调查及统筹全市用血情况,下派至分中心进行血液采集工作,并贮存于血库,以便于附近医院用血时及时供应,血液采集后由专车运送回质检中心进行检验,合格的血液即可分配至供血点进行储存。

1.2.2 规范不同成分血的保存要求 不同血液成分对存储环境要求不同,温度不合理将直接导致成分失活或变质,因而要为不同成分血选择不同的温度[2]。当前采用专车运输模式,应明确标明不同运输途径、不同气候条件下、不同血液成分的存储温度、运输包装、监控方式等,以保证不同成分血到达医疗用血单位后,符合临床输血要求。

1.2.3 血液运输包装标准操作规程制定 根据实际条件和血液冷链运输要求制定血液运输包装标准操作规程,符合温度控制需求。然后,对整个冷链环境控制进行规范,及时淘汰不合格、报废的器械、设备,选择先进的、合格的运输工具和设备,班车直接到达供血点,并定时滚动发车,确保最快速度完成配送,保证血液质量[3]。

1.2.4 强化运输相关员工血液冷链意识 中心工作人员总结血液冷链及血液质量相关知识,对血液运输员工进行血液冷链知识培训,要求每个员工具备一定的血液冷链意识。同时,血站要与医疗用血单位加强交流,除观察血液运输行程,监控运输温度外,还要注意控制运输时间,使以满足医疗用血单位的需求。各血液成分运输中,均要求保持恒定的有效温度,不可过分超过既定运输时间。医疗用血单位工作人员接收血液后,要按正确方法打开包装,检测运输箱内温度,用肉眼观察血液状态,并查看运输过程中温度记录,确定血液是否合理[4]。

1.2.5 集中监测血液配送设备及人员情况 目前,我市对于血液的配送,以专车为主,且随车人员均为血液中心的专业人员,对于血液的保存、监控等均充分了解,发生意外的可能性较小,但各县等基层地区的血液运输往往通过客运公司托运,运输公司工作人员对血液运输过程中的温度调节、保存等了解较少,同时也可能发生误车或时间延误现象,针对此现象,中心应下派专业人员随车,对运输过程严密把关。

1.3 调查方法

期间严密监测血液运输中途误点或误车、血液包装不正确、监控仪探头放置不正确、送达血液质量不合格等不良事件的发生情况,统计2014年1—12月期间监测运输中途误点或误车、送达血液质量不合格等不良事件发生次数,并与2013年同期进行比较,作统计学分析。

1.4 统计方法

采用SPSS 20.0统计学软件包进行统计学分析、处理,计量资料用(±s)表示,计数资料用百分率(%)表示,组间计量资料比较采用两样本t检验,组间计数资料的比较采用χ2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

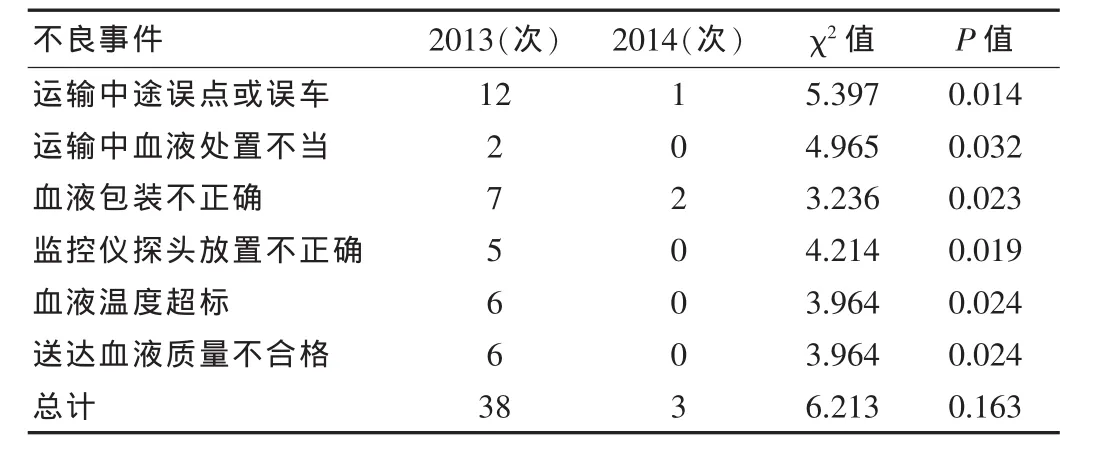

2014年实施新版配送医疗用血单位血液运输冷链温度监控模式后,运输中途误点或误车、运输中血液处置不当、血液包装不正确、监控仪探头放置不正确、血液温度超标、送达血液质量不合格等不良事件发生次数较2013年,均显著降低,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1血液运输冷链不良事件发生情况比较

3 讨论

血液从无偿供血者到达临床用血患者之间,要经历较多的步骤,常规采血到用血同时要较长时间的运输,而温度控制是整个采供血链条的关键部分。冷链运输是临床用血过程中的重要环节,冷链温度控制效果直接影响血液质量,并决定临床输血的安全性。本中心实施新版配送医疗用血单位血液运输冷链温度监控模式后,强化了血液运输过程中的全程温度监控,针对血液质量保障形成了完善的屏障,从而保证了临床用血的安全性[5]。本中心总结以往配送医疗用血单位血液运输冷链温度监控的经验,对温度监控设备使用、血液运输设备配置、血液运输路线设计等注意事项进行了改进和优化。该研究对新版配送医疗用血单位血液运输冷链温度监控模式的应用效果进行分析,研究结果显示,在运输中途误点或误车、运输中血液处置不当、血液包装不正确、监控仪探头放置不正确、血液温度超标、送达血液质量不合格等不良事件发生次数方面,2014年显著低于2013年,由此可推知,新版配送医疗用血单位血液运输冷链温度监控模式提升了血液冷链运输水平,控制了血液运输的不良因素,进而提高临床输血安全性。

“冷链”是我国现今血液运输过程中应用的较为先进的储存于运输系统,其正常运行依赖于对人力资源、存储及运输设备的严密控制,就国内血液运输现状分析,温度对贮存的血液质量是否存在影响研究较少,而如何对运输过程中的温度进行合理有效监控成为血液中心重点研究的课题之一,以确保血液运输质量。在血液运输过程中,多采用保温箱或保温瓶作为存放血液的容器,现如今有关部门尚未作出对于血液存放及运输的明确规定,标准模棱两可,因此在运输途中可能由于路程较长、存放不当等原因发生质量问题,因此,有关部门面临的首要问题是对不同的血液成分在正常运输条件下,如何进行温度调节以适应运输时间。

血液冷链运输中,硬件设备对血液质量保证的实现具有重要作用,因而需要选择先进的血液运输保存设备,同时定期维修,维护,保证设备的稳定运行[6]。同时,先进的血液监测设备更能提升检测准确性,保证冷链温度准确性,有利于监控和区分不同成分血所需要的准确温度。此外,要求按照成分血冷链运输规范,明确规定不同成分血的温度界,并采用不同颜色标示进行标注。例如,血小板需要在20~24℃条件下,振荡运输;红细胞和全血需要在2~10℃下保存;冰冻血浆运输温度要求更高,需低于-10℃,保持血浆冰冻状态运输。血浆运输过程中,温度控制合理,并不能一定保证血液质量合格,运输中途误点或误车、运输中血液处置不当、血液包装不正确、监控仪探头放置不正确、血液温度超标等因素仍然可能导致血液变质、失活,因而要对运输人员、设备等因素实施集中化管理,规范整个冷链运输过程。除此之外,血液运输中的冷链控制也包括对血液采集过程的监管,现如今,国内绝大多数血站均通过流动献血车进行血液采集,其过程受到献血人员、采集人员、周围环境、车辆等诸多因素干扰,导致血液质量受到影响,若不能对温度进行严格控制,很有可能造成资源浪费。因此,各血站应从自身条件出发,严密监控采血、包装、运输等各个环节,寻找合理的温度及保存方式,完善冷链系统,杜绝血液质量隐患。

综上所述,加强配送医疗用血单位血液运输冷链温度监控提升了血液冷链运输水平,同时保证了血液质量,避免了资源浪费,应推广使用。

[1]林俊杰,钱开诚.规范血液运输保障血液冷链—《血液运输要求》标准解读[J].中国卫生标准管理,2013,5(1):36-39.

[2]杨振宇,谭萍,张福,等.血液运输过程的冷链控制分析[J].云南医药,2013,7(4):324-326.

[3]谢映明.血液采集过程中“冷链”的现状分析及优化[J].吉林医学,2013,11(28):5838-5839.

[4]李浩孺,王海红,傅海军,等.无线射频识别技术在血液冷链监控中的应用探索[J].中国输血杂志,2014,12(3):330-331.

[5]覃朝锋,赵文荣.加强集中化检测的血液运输冷链温度监控[J].中国输血杂志,2008,8(12):968-969.

[6]彭达明,简峻,余学飞.血液冷链分布式无线多点温度监测系统设计[J].中国组织工程研究,2012,11(45):8514-8519.