余甘子野生种质资源果实数量性状评价指标探讨

瞿文林,沙毓沧,马开华,赵琼玲,刘海刚,代健菊,罗会英,段曰汤

(云南省农业科学院 热区生态农业研究所,云南 元谋 651300)

对作物种质资源进行全面、客观的评价,是种质资源合理利用的中心环节和前提,也是种质资源共享体系建立的基础,同时也对资源的起源、演化及分类研究有重要参考价值。国际植物遗传资源研究所(IPGRI)1974年以来已经组织编制了80多种植物的种质资源描述符(Descriptors),其中已经有10多种果树建立了资源描述符,方便了国际间资源的研究与利用。余甘子(Phyllanthus emblica)是大戟科(Euphorbiaceae)叶下珠属(Phyllanthus)落叶小乔木,俗名橄榄、滇橄榄、油甘子等[1],既是一种普通食用果树,同时也是一种极具开发潜力的传统药用植物,兼具食药两用功能[2-4]。余甘子在全世界分布范围较广,涵盖了70°~122°E,1°~29°N的广大地域,从喜马拉雅山到斯里兰卡、马六甲海峡,以及中国南部大部分地区都有分布[5]。我国余甘子资源远远超过世界其他国家,自然分布于我国的滇、川、黔、粤、闽、海南等省(区),资源十分丰富,但缺乏全面的整理和发掘,90%以上处于野生或半野生状态[6-7]。云南省的野生余甘子资源量居全国之首[8],与全国其他生长地区相比,具有分布海拔相对较高,分布面积大,主要以野生方式存在等特点[1,8-10]。余甘子目前暂时没有统一的分级标准,急需建立统一的评价标准对其进行深入研究。

系统描述余甘子植物学性状对其起源、演化、分类研究以及对于资源的多样性展示均具有重要意义,是余甘子种质资源共享体系建立的基础。云南省作为野生余甘子资源富集区,具有丰富的种质资源数量及遗传多样性,是制定高标准余甘子种质资源描述和控制规范的基础。云南省农业科学院热区生态农业研究所常年从事余甘子的收集保存工作,拥有丰富的余甘子资源,对云南省野生余甘子种质资源的收集保存较为完整。无论是国际标准还是国内标准对植物学性状的描述都较为笼统,没有确切的标准。为此,本研究参照国际国内标准,结合国内实际情况,通过对云南省农业科学院热区生态农业研究所收集保存的80份野生余甘子种质资源的果实性状进行统计分析,探讨野生余甘子种质资源重要果实数量性状数值分级标准并提出参照种质,为余甘子资源描述的规范化、标准化提供依据。

1 材料与方法

1.1 材料

试验于2011—2012年在云南省农业科学院热区生态农业研究所余甘子种质资源圃进行,供试材料为种质圃内收集保存的80份大戟科叶下珠属植物中的余甘子野生种质资源,主要采集于云南省内金沙江、澜沧江、红河等水系的中低海拔干热河谷地区。

1.2 方法

果实成熟期进行性状测定;果实的单果质量、外果皮质量及种核质量用电子天平(精确到0.001 g)测定,余甘子果实的纵径、横径、外果皮厚度以及果核的长、宽用分别用游标卡尺(精确到0.01 cm)测定。

1.3 评价指标的确立原则

性状分级标准依据所测性状数据的频率分布,参照王力荣[11],马蔚红[12],朱敏[13]等采用的等组距离法1~5级分类系统进行分组,1级为最低级,5级为最高级。在相应的数值级别内,选择2份异地种质作为参照;对于极短类型级别由于受资源限制,采用一个参照种质;尽量少用参照种质,明确种质来源地,使标准更具有实际参考价值。

2 结果与分析

2.1 性状变异情况

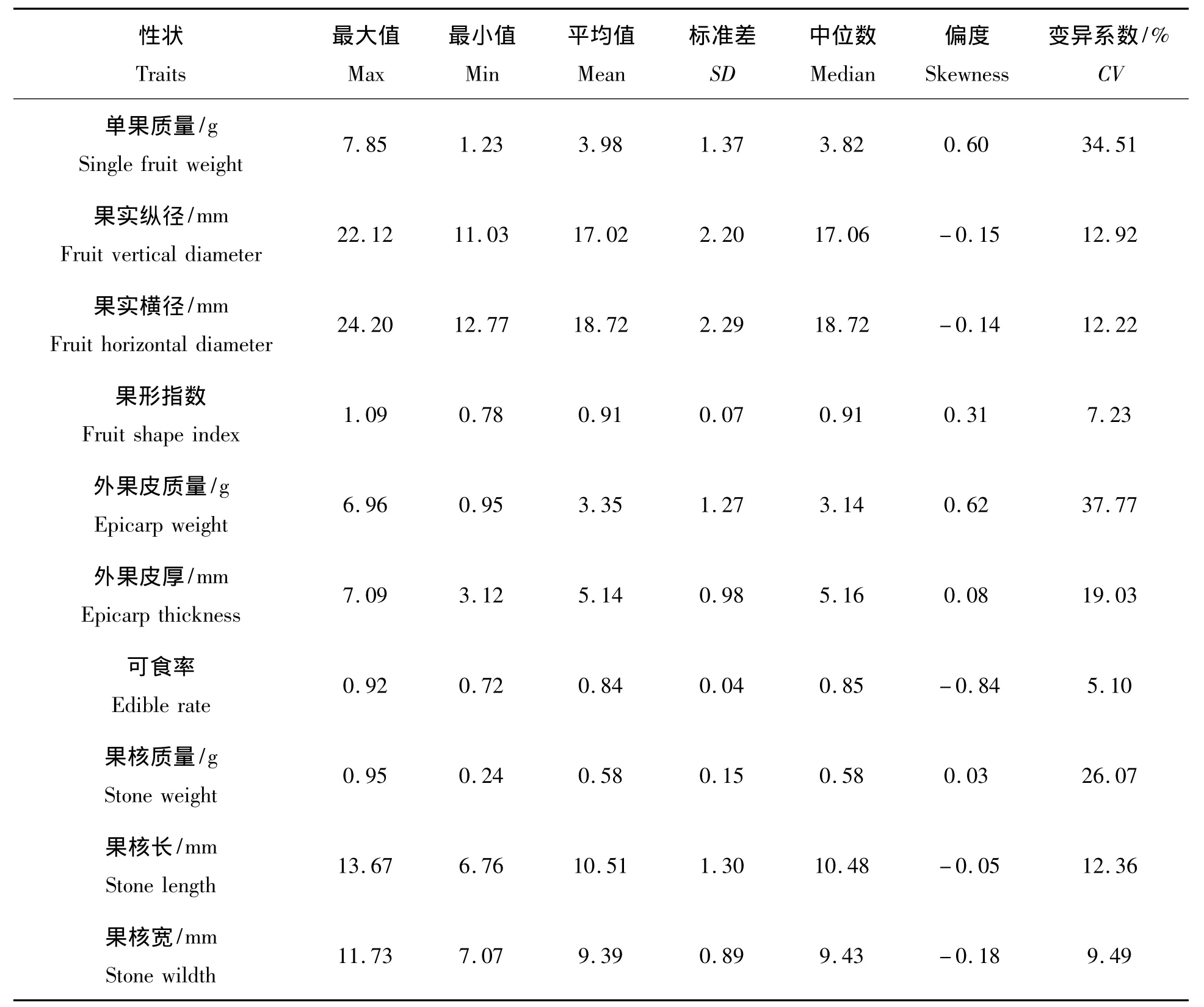

余甘子果实的单果质量、果实纵径、果实横径、果形指数、外果皮厚、外果皮质量、果核质量、可食率、果核长、果核宽等10个数量性状的变异情况见表1。变异系数的大小反映了不同种质资源固有的生物学特征及所测定果实的个体差异情况,变异系数越大,说明该性状的变异幅度越大。所测定的10个性状中,变异系数最小的是可食率,为5.10%,向上依次为果形指数、果核宽、果实横径、果核长、果实纵径、外果皮厚、果核质量、单果质量、外果皮质量。平均值和中位数的差异反映了性状数据的集散性,外果皮质量、单果质量的平均值与中位数差异分别为0.208、0.167,其余各性状的差异均不足0.1。偏度大小可以反映出偏正态分布数据峰值偏离正态分布数据的程度,其绝对值越大,表明偏斜程度越大,结果表明各果实性状均为偏正态分布,所观测性状中单果质量、果形指数、外果皮质量、外国皮厚、果核质量为正偏移;果实纵径、果实横径、可食率、果核长、果核宽为负偏移;偏度绝对值最大的是可食率,为0.84(负偏移),其次为外果皮质量,为0.62;果核质量的偏度最小,为0.03。

表1 余甘子果实10个数量性状的变异情况Tab.1 Variation of ten botanical quantitative characters in Phyllanthus emblica

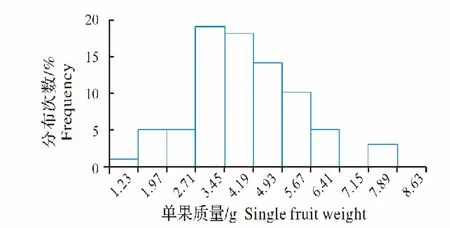

图1 单果质量频率分布Fig.1 Freuency distribution of single fruit weight

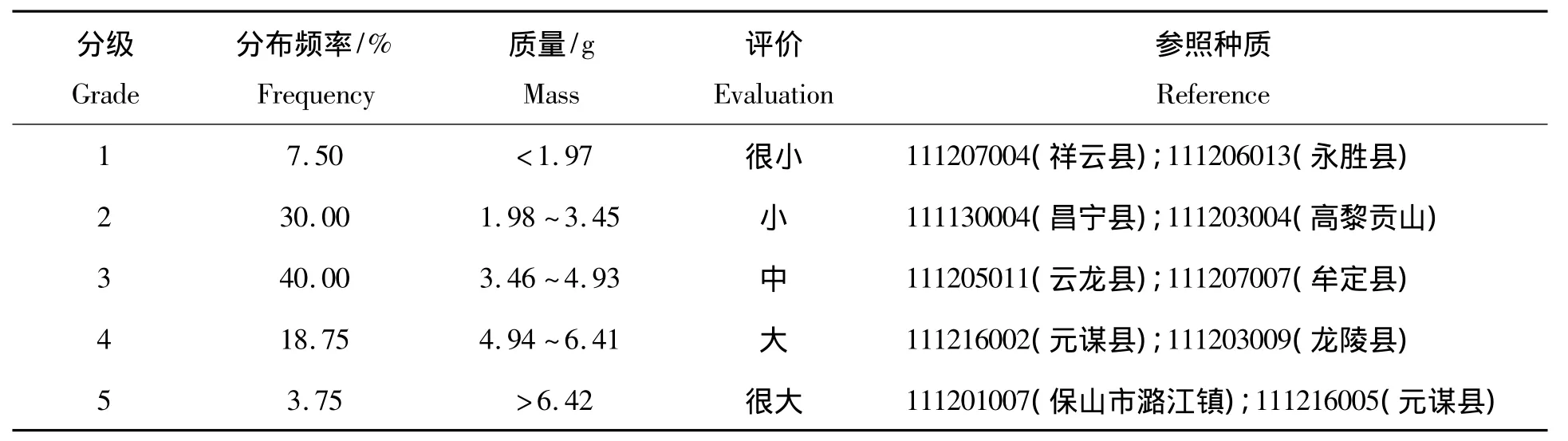

2.2 余甘子主要果实性状分级标准及参照种质建议

2.2.1 单果质量 单果质量是衡量果实质量大小的重要指标,长期以来,在鲜果的选果、质量测定以及产业化分级中有重要作用。通过对云南野生余甘子果实的单果质量进行统计分析,平均单果质量为3.98 g,变异系数为34.51%,在10个测定指标中居第2位。野生余甘子单果质量偏度较大(表1),没有呈现出很好的正态分布规律,其单果质量频率分布见图1。从图1可看出云南野生余甘子单果质量在群体以中、小果型居多,在3.46~4.93 g处频率分布最大,为40.00%,根据频次分布,可将云南野生余甘子单果质量分级标准定为表2。

2.2.2 果实纵径、横径及果形指数 果实的纵、横径是除了单果质量之外衡量果实大小的重要指数;果形指数为果实纵径与横径之比,可反映果实的基本形态。通过对云南野生余甘子果实纵径、横径和果形指数进行统计分析,变异系数分别为 12.92%、12.22%、7.23%,偏度分别为 -0.15、-0.14、0.31,接近正态分布(表1),但有一定偏移,其频率分布见图2。果实纵径、横经的变异系数在10个指标中位于第5、7位,果形指数居第9位。果实纵径平均值为17.02 mm,在14.76~17.23 mm频率分布最大为43.75%;果实横径平均值为18.72 mm,在16.61~19.16 mm处频率分布最大为43.75%;果形指数平均值为0.91,在0.89~0.95频率分布最大为38.75%。通过频率分布图可以看出,云南省野生余甘子果形指数接近1,近圆形及圆形果实居多,占资源总数的一半以上,分级指标及参考种质见表3。

表2 单果质量分级指标及参照种质Tab.2 Scale index and reference germplasm of single fruit weight

图2 果实纵径、横径(mm)及果形指数频次分布图Fig.2 Frequency distribution of fruit vertical diameter,fruit horizontal diameter,fruit shape index

2.2.3 外果皮质量、外果皮厚及可食率 余甘子果肉主要为外果皮部,外果皮的质量、厚度是衡量余甘子果实可食用部分多少的重要参数,可食率(果肉质量/单果质量)总体反映了整个果实可食用部分所占的质量比例。通过对云南野生余甘子外果皮厚、外果皮质量和果实可食率进行统计分析,变异系数分别为 37.77%、19.03%、5.10%,以上 3 个性状其偏度分布为 0.62、0.08、-0.84,接近正态分布(表 1),其频率分布分别见图3。外果皮质量的变异系数在所测定的10个指标中居首位,这可能和不同果实细胞含水量差异较大有关;外果皮厚度的变异系数居于第4位。可食率的变异系数在10个测试性状中最低。外果皮质量平均值为3.35 g,在1.63~2.96 g频率分布最大为36.25%;外果皮厚平均值为5.14 mm,在4.46 ~5.34 mm处频率分布最大,均为35.00%;可食率平均值为 0.84,在0.84 ~0.87 频率分布最大为40.74%。通过频率分布图可以看出,云南野生余甘子外果皮质量偏少,厚度偏薄,但是综合来看可食率较大,分级指标及参考种质见表4。

表3 果实纵径、横径和果形指数分级指标及参照种质Tab.3 Scale index and reference germplasm of fruit vertical diameter,fruit horizontal diameter,fruit shape index

图3 外果皮质量、外果皮厚及可食率频次分布Fig.3 Frequency distribution of epicarp thickness,epicarp weight,edible rate

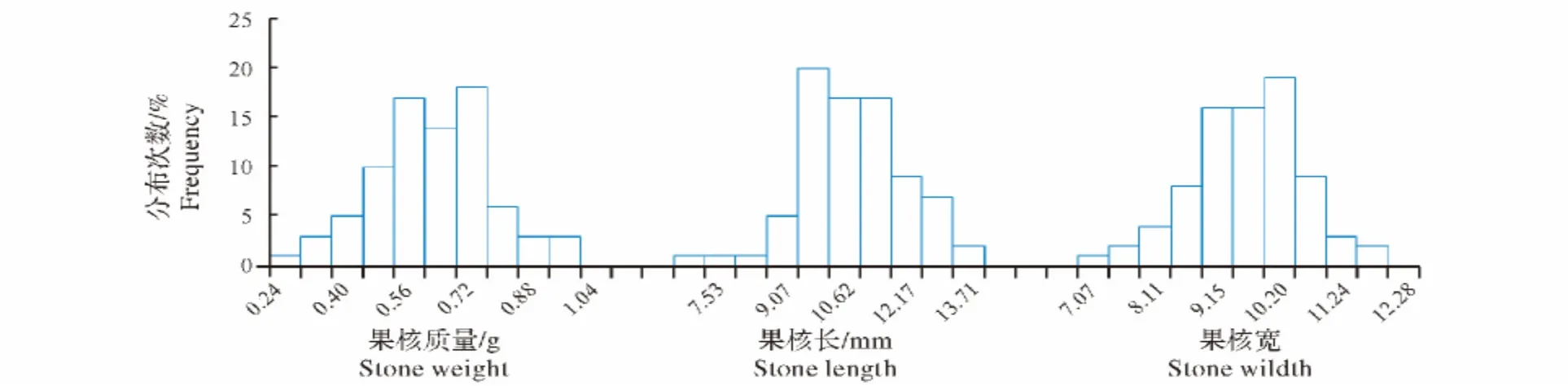

2.2.4 果核质量、果核长和果核宽 通过对80份余甘种质资源的果核质量、果核长、果核宽进行了统计分析,其变异系数分别为 26.07%、12.36%、9.49%,偏度分别为 0.03、-0.05、-0.18,接近正态分布,但还是有一定正(负)偏移(表1),频次分布分别见图4。余甘子果实的横切面近圆形,故测量果核形态的时候仅取果核长和宽(即高度和宽度)。果核质量的平均值为0.58 g,在0.49~0.64 g频率分布最大为38.75%;果核长的平均值为10.51 mm,在9.08~10.62 mm频率分布最大为46.25%;果核宽的平均值为9.39 mm,在8.64~9.68 mm频率分布最大为40.00%;根据频次分布图特将3项指标均分为1~5级,分级指标及参考种质见表5。

表4 外果皮质量、外果皮厚和可食率分级指标及参照种质Tab.4 Scale index and reference germplasm of Epicarp thickness,Epicarp weight,Edible rate

图4 果核质量、果核长和果核宽频次分布Fig.4 Frequency distribution of stone weight,stone length,stone wildth

表5 果核质量、果核长和果核宽分级指标及参照种质Tab.5 Scale index and reference germplasm of stone weight,stone length,stone wildth

3 结论与讨论

本研究首次以野生余甘子果实的单果质量、果实纵径、果实横径、果形指数、外果皮厚、外果皮质量、果核质量、可食率、果核长、果核宽等10个数量性状指标进行标准分析,探讨了余甘子果实主要数量性状的评价标准。野生余甘子资源分布地域广阔,是自然界广泛存在的原生种质资源,其数量性状变异很大程度上要受到环境条件和立地条件影响,同一地理居群间存在很大的性状差异[14],具有丰富的遗传多样性和良好的自然适应性[15]。根据余甘子种质资源类型丰富且多样性较高的特点,通过对资源数量性状的统一分级,使性状评价标准化,能够了解我国野生余甘子种质资源的组成结构,对今后种质资源的收集、保存、共享及开发利用有参考作用。

余甘子资源描述评价是一项复杂而系统的工作,本文仅对余甘子果实部分性状做了描述评价,系统评价有待于在大量收集资源的基础上,对植物学、农艺学、相关生理特性、遗传特异性等方面做深入地研究,更好的做好余甘子种质资源描述工作。目前中国野生资源的研究还不够深入,其收集、保存、鉴定、评价和利用等工作有待进一步加强[16],本研究首次对野生余甘子果实数量性状评价标准进行了探讨,在性状描述符和统计上借鉴了过往的果树资源评价描述的报道[11-13,17-19],但人工选育品种和野生资源存在很大异质性,野生种质资源评价在用作通行标准时也许并不能很好地描述现有选育品种的性状。不过当野生资源群体足够大时,仍然能够反映出群体变异情况和遗传多样性,在野生余甘子种质资源的评价、筛选、基因发掘方面具备其他标准所不具备的优势。因此,野生余甘子果实性状评价的研究不仅仅是余甘子果实在传统植物学的鉴定品种和分类的重要手段,也对今后余甘子种质创新研究具有重要意义。

针对果实评价标准的特异性,采样时对余甘子果实成熟时期、采果部位等进行严格控制,如选取年龄相近的余甘子单株,在所选植株的树冠中部及中上部外围东、南、西、北4个方向上每个方向随机采收成熟、健康余甘子果实;不同余甘子成熟期存在差异,需要在完熟期采摘成熟果实进行性状测定。此次探讨的余甘子果实分级标准主要针对野生资源进行,采用了1~5级分级方法,大部分性状分布接近正态分布,且基本呈现连续分布,但是单果质量和外果皮厚偏度较大,而且等距分组下出现断档,这种现象的出现可能和野生余甘子群体分布规律和样本容量大小有很大关系,今后唯有加大采样量,增加采样范围才可以避免。

探讨种质资源评价描述指标主要是为了便于国内外进行资源的描述、评价以及种质资源发掘和创新利用。余甘子作为一种泛亚热带果树资源,无论食用、药用均大部分取材于果实[2-4],故此,果实性状是与资源利用价值关系最为密切的经济性状[20]。随着当代生活水平提高,人群消费观念转变,人们对日常食用的果实品质提出了更高的要求,如何获取健康、优质、丰富的果品资源是未来此类研究的重要发展方向,因此,余甘子果实数量性状评价研究可作为余甘子资源评价、利用、创新的有力依据。

[1]王开良,姚小华,熊仪俊,等.余甘子培育与利用现状分析及发展前景[J].江西农业大学学报,2003,25(3):397-401.

[2]夏泉,孔杰.传统药物余甘子的民族药学研究[J].中国中药杂志,1997,22(9):515-518.

[3]刘延泽,李海霞.药食兼用余甘子的现代研究概述及应用前景分析[J].中草药,2013,44(12):1700-1706.

[4]刘凤书,侯开卫,李绍家,等.余甘子的保健价值及开发利用前景[J].自然资源学报,1993,8(4):299-306.

[5]Morton J F,Dowling C F.Fruits of warm climates[M].Echo Point Books & Media,1987,213-217.

[6]郭林榕,金光,熊月明.福建野生余甘子种质资源利用现状[C].中国山东:中国园艺学会第七届青年学术讨论会,2006,732-735.

[7]方嘉兴.野生余甘子的初步研究[J].经济林研究,1996,14(S1):16-20.

[8]李昆,陈玉德,谷勇,等.云南野生余甘子果实类群及其分布特点研究[J].林业科学研究,1994,7(6):606-611.

[9]熊仪俊,姚小华,王开良,等.我国余甘子地理气候分类及其特征分析[J].江西农业大学学报,2003,25(2):215-221.

[10]陈玉德,李昆,杨成源,等.余甘子在云南的自然分布及野生类型[J].西部林业科学,1990,4:42-48.

[11]王力荣,朱更瑞.桃(Prunus persica L.)种质资源果实数量性状评价指标探讨[J].园艺学报,2005,32(1):1-5.

[12]马蔚红,谢江辉,武红霞,等.杧果种质资源果实数量性状评价指标探讨[J].果树学报,2006,23(2):218-222.

[13]朱敏,高爱平,邓穗生,等.杧果种质资源果实主要数量性状评价指标探讨[J].植物遗传资源学报,2010,11(4):418-423.

[14]瞿文林,段曰汤,马开华,等.余甘子天然居群果实形态变异研究[J].西北植物学报,2012,32(12):2444-2449.

[15]吴裕,毛常丽,倪书邦.浅谈热带作物野生种质资源的保护[J].热带农业科技,2013,36(1):43-46.

[16]王述民,张宗文.世界粮食和农业植物遗传资源保护与利用现状[J].植物遗传资源学报,2011,12(3):325-338.

[17]安巍,赵建华,石志刚,等.枸杞种质资源果实数量性状评价指标探讨[J].果树学报,2007,24(2):172-175.

[18]王昆,刘凤之,肖艳宏,等.苹果种质资源果实数量性状评价分析[J].中国果树,2007(5):14-17.

[19]尚建立,王吉明,郭琳琳,等.甜瓜种质资源果实若干数量性状评价指标探讨[J].果树学报,2013,30(2):222-229.

[20]景士西.关于编制我国果树种质资源评价系统若干问题的商榷[J].园艺学报,1993,20(4):353-357.