“物之怪”的孤独

黄亚纪

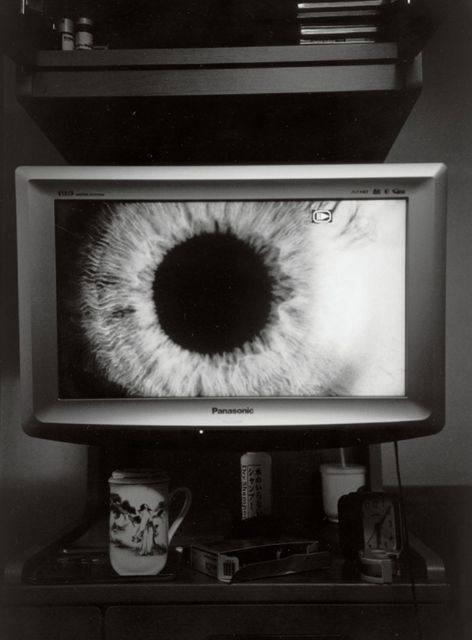

植田正治形容须田一政的摄影:“他对着被摄体,一边抛开视觉的断论,一边将它们收进那小小的6×6箱内,他的妖术,让人产生跨入彼方世界的错觉,微斜的光线,或由正面打出一发闪光,无论如何,他的背景必是阴暗的。然后,他只烧印出光线下的图像,其他人物几乎被他隐藏进漆黑当中,他们像受他双眼所胁迫,步步倒退,消逝在暗黑的空间深处。他的摄影中栖息着妖怪变化,他的摄影妖术将魂魄完全拔除了。”

摄影的魔法,将事物由现实切除,或将世界定影为可保存的标本─记忆与记录,两个在摄影对话中反复讨论的名词,却当我们真正面对摄影时被意识化、言语化,最后轻薄地成为摄影表面的一层光泽。那些真正吸引我们的摄影反而远离它们,与我们产生一种距离,就像咒术般的感性,像电影戏剧出现的侏儒、巨人,在我们的日常物语中,代替起真实的世界。须田一政的摄影,正是如此。

神田之子

须田一政成长于东京神田,年过古稀的他至今任何邀约仍约在距出生地不远的神田高架下的咖啡厅。过去,神田是东京电影院最密集之地,亦是最大的古书街,须田自小观看不少国内外电影,也看了不少摄影集,包括Irving Penn、Richard Avedon、Robert Frank的《美国人》到William Klein的《纽约》。而他最初拍摄的照片,就是在江东剧场拍下了美空云雀的身影。

每日流连古书街的年轻须田一政,后来被一家照相馆中陈列的摄影集所吸引,经常到店里闲晃,竟被老板招呼说,你就坐下来好好看吧,还问他是否喜欢摄影。最后,须田一政被邀请参观店铺二楼举行的摄影聚会,从此加入。那时,聚集的摄影爱好者们立志拍摄像滨谷浩摄影集《里日本》那样的摄影,并把《里日本》奉为圣经─这也造成即使时至今日,须田一政对于北方仍有极大的向往,还是喜欢往日本北方旅行。当时成员们为了拍摄北方雪国而一起旅行,旅程中大伙在雪中生火、煮咖啡等经历让须田一政印象深刻。他提到,虽然他是在专门学校学习摄影的技术,但是这个聚会,却教会了他何谓“旅者之心”─须田一政从此被摄影的愉悦,旅行的愉悦,摄影的魅力,所牢牢捕获。

一次,俱乐部邀请评论家田中雅夫演讲,须田一政在他的建议下投稿了《日本相机》杂志并获入选,开启他与摄影杂志间的合作,且展开他与田中雅夫长久的友谊。1967年,须田一政见寺山修司剧团“天井栈敷”招聘摄影,应征后成为其专属摄影师,至1970年的三年间,须田一政与剧团南征北讨,这段经验影响须田最深远的,莫过于他因而结识横尾忠则、三岛由纪夫等文化人,理解无论何种艺术形态,“艺术家与表演者之间都存在着一决胜负的紧张关系”。

经常有人问须田一政是否受寺山修司影响,须田总答,在年轻无此体认,但现今回想起来却真是这样。1970年代,当日本所有文化都面向西方,摄影也以都市论模仿欧美时,寺山修司与须田一政反而强调日本文化的本质,追求以现有媒介传达抽象的日本性与本土性。

离开天井栈敷,须田一政独自旅行,相机由原本惯用的135厘米改为6×6相机,与当时徕卡摄影家们做出区隔。事实上,须田一政是经常变换相机的摄影家,他也使用超小型间谍相机,也曾拍摄4×5的大尺寸作品。1972年,须田一政将《天城峠》系列投稿至《相机每日》杂志,获知名编辑者山岸章二青睐,便开始持续于杂志发表作品,包括《绣球花之时》、《梅袭》、《越中风的夏天》等系列,1978年累积出版为代表作《风姿花传》,获日本写真协会新人奖。

风姿花传

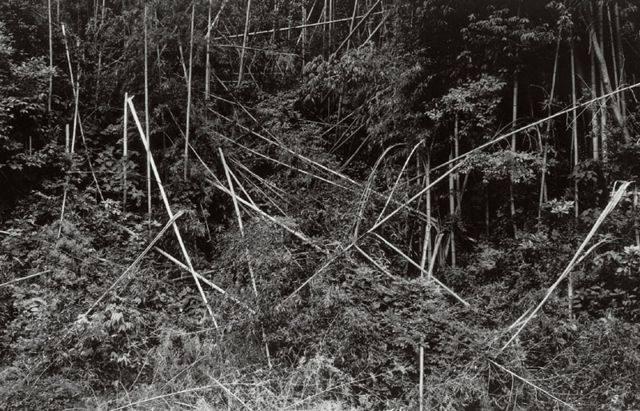

《风姿花传》以拍摄日本地方的祭典为主。日本祭典之目的为迎接先祖灵魂与神明、供养肉眼所不可见之物,祭典时,人们言行打扮异于日常且慎重,尤其祭典多举行于季节交接之际,人们在无意之间也体认自己灵魂的衰落转变,加上季节光线的微妙变化,都成为须田一政摄影的独特背景。由《风姿花传》亦可理解须田一政的旅途,并不是一趟认识他者之旅,更不是一趟自我追寻之旅,而是对不可见事物的洞察与实践,所以这些摄影既不是记录,也不是记忆,而是意识着影像的物理性界线,透过捕捉可见的世界,感受可见世界以外广大的彼方。

须田一政阴暗不安的作品,并不是超现实主义的切断、重复,也不是瞬间美学的实践。摄影家大辻清司曾评析须田一政摄影的关键,其实出自于“偏差”:“这可以拿摄影的瞬间来举例,须田从不在‘最像那个人应有的模样的那刻按下快门,而在有一些些偏差的时刻拍摄,因此,我们会在与我们习以为常的影像之间,产生唯小的阴影,这种偏差,不单单只是时间的偏差,同时也是空间的偏差,心理的偏差。”那个偏差,那份微小,是非常重要的─须田一政所拍摄的不仅是形体、不仅是现实断片,他彷佛将栖息形体深处、埋藏在视网膜后的内在真实拉扯出来,他将可见世界暂时用阴影遮蔽,那漆黑中被摄体的外形不再是我们熟识的男人、女孩、猫、蛇、兔子,他们出现的舞台也彷佛不再是等身大的现实,他们被关注的是背后的另一个“物”。

诗人富冈多惠也子曾如此评论道,须田作品中出现与祭典相关的人们,也出现那些乍看之下与祭典毫无关系的人们,但是事实上,须田都把他们作为祭典的人们拍着。不过,祭典的人们“花姿招展的明亮形象,其实只是个谎言,因为在那风光的日子,那祭典的日子,人们装扮成‘花一般,全身涂满了白粉──所以,祭典才是人类隐藏起什么的日子呢。在须田一政的《风姿花传》中,被人类隐藏起的日常的黑暗,又以风风光光的姿态跳了出来,非常有趣”。

如富冈多惠也子所论,《风姿花传》的名言为“唯神秘而为花”─花不单指绽放的花朵,同时暗喻演出者(被摄体)神秘的姿态与声音,短时间内盛开后枯萎的花,也象征生命每一瞬间都同等重要。须田一政说道:“当我看见由祭典那灵魂的时间回归日常世界的人的表情,便体认到每张脸都是可爱的,每场人生都不将是苦痛的。人们在祭典的那晚,飞向了非此方的彼方,理解如何成为不是自己的自己。”而《风姿花传》中世阿弥提倡的“幽玄美”,认为艺术的本质是“幽玄”,并加入“闲寂”的禅文化精神,才能达到肉眼不可见的深层意涵─这或许也能诠释须田一政如何透过西方的摄影,传达出、捕捉到的一种日本的独特价值观。

近年活动

须田一政从未停止发表作品,50余年来,他一直以杂志作为发表主要平台,但并不常出版摄影集,过去只有《风姿花传》、《我的东京》、《犬之鼻》、《人间的记忆》、《红花》、《民谣山河》等数本,直到近年获得迟来的肯定,才逐渐将为集结的作品整理出版,包括《往恐山》、《东京景》、《至街角烟草屋之旅》、《早期作品1970-1975》等等。同时,须田一政也不断发表新作、制作新摄影集,例如《松之物语》、《RUBBER》。

2012年,北京亦安画廊为须田一政举办了首次中国个展“风姿花传”,接着,数家日本画廊─成山画廊、禅摄影画廊、BLD画廊等,也开始积极邀请须田一政展览,须田一政才正式受到亚洲肯定。事实上,须田一政的作品在西方学术圈已有评价,2003年休斯敦美术馆展出“日本摄影史(The History of Japanese Photography)”时,策展人Anne Tucker认为须田一政是她心中最日本的摄影家,而伦敦摄影家画廊的策展人,也将须田一政评为最被低估的日本摄影大师。近几年,柏林、纽约的摄影画廊,也多次举办须田一政个展。

物的状态

2013年,东京都摄影美术馆举办须田一政的大型回顾展“无风的片刻”,展示了《风姿花传》、《物草拾遗》、最初期的彩色作品《浮云》、拍摄被日本视为三大灵气之场的《恐山》,以及近两年拍摄的“无风的片刻”。尽管须田一政的这些作品,记录的大多是昭和的日本,祭典的日本,灵场的日本,但他的照片却从不是一种乡愁。乡愁是温暖的、怀念的,但须田一政的视线却是果断的,带点残忍─他在迅速、直接以闪光灯照亮被摄体的同时,也运用闪光造成的硬式的停顿,让被摄体像被逼迫到死角,那种感觉就像突然暂停的音乐、或突然被停哽的语句,在我们心中留下难受,却又让我们好奇。

他与被摄体绝对不是亲近的,他的作品让人想起戴安?阿勃丝(Diane Arbus)的老师Lisette Model,不带任何多余、装饰的风格,而是直接关系着自己所观看的世界。比起一般摄影家企图去捕捉什么,或企图去表现什么,须田一政说,“摄影这个行为乍看像是捕捉什么,但同时也进行着从自己身上切离着什么的作业”,这就和Lisette Model所说“经常有人问我我的照片是否想证明什么,我的答案是,我并不想证明什么,其实反而是对象物向我证明了,我是那唯一受到教训的人”,几乎是一样的。

那摄影与须田一政究竟是什么关系?不停止地拍照,“无法离开摄影”这些摄影家钟爱的理由,或许并不存于须田一政的思考里。他就是看着东西,或许是看着我们没有看到、看不到的东西,然后按下快门、闪光。这个行为,他持续了一辈子。所以,摄影时时刻刻所承受的压力,就是他的压力,他偏执地用闪光灯拍摄,即使在白天,在大马路上。试想当我们被闪光灯闪烁时,是否会回头寻找那个无礼的拍摄者呢?甚至带点愤怒。须田一政却从未因此惧怕、放弃,他偏执,承受,拍着,活着。

这种状态,既无不幸、也无幸福。一如须田一政所拍摄下来的人、景、街,拨开视觉力道之后,就是拔除魂魄的“物的状态”。也许须田一政的内心,栖息着返回物的状态的冲动,他自己曾谈到:“日本古语中有‘物之怪如此诡异的名词,无论指生灵或死灵,都是于人间纠缠、纷扰其所嫉妒之人的幽灵,它们经常被视为一种类似精神性的东西,但事实上,我总感觉物体本身就具备一种灵性,自然的草木,甚或人类创造来的物体上都有的。当用摄影表现它们时,它们就像存在现实内部的某个深处角落,并向着我们诉说着什么。我虽还未能完全掌握这个灵术,但我希望透过摄影,将它们收取到我的手掌心中。”在摄影中可感受到须田一政,他对“物的状态”的迷恋、注视,其实来自孤独─他理解他所能做的,就是在拍摄的行为之中放下、静静地成为另一个“物之怪”。

但是,须田一政并不是一个完全没有感受的艺术家,相反地,他在这只能一意孤行的拍照旅程中,不断观看自己、审视自己─在须田一政的每个系列,都能看见摄影家微妙的心情变化,例如在《红花》的街道与人物中,可以感觉他对异性的兴趣,当时正是他20到30多岁的青壮时期吧。而在他移居千叶县后所拍摄的“无风的片刻”,便能感觉他意识着“离开”这件事─不单因为他离开自小生活的东京、神田,更是因为自己逐渐老迈,而意识着生命的即将离去吧。他说:“当我日渐老去,动作不再那么敏捷。回想过去的我只在意新鲜感,总急着想要成长。但当步入暮年,我只愿静静伫立着,品味细数过往岁月里事物细腻的纹理。这样做着,我意识到了过去每个瞬间不过是没有时间、没有界限的世界里细小的碎片。出于某种原因,我可以容易地接受这样一个悖论,现在,此刻,即永恒。”