山西省旱地小麦育种进展与育种策略探讨

张俊灵 孙美荣 闫金龙 张东旭

摘要:山西是北方麦区典型的干旱省份,旱地小麦面积比例较大,旱地小麦生产对全省小麦生产起着至关重要的作用。为了选育抗旱性、丰产性、稳产适应性等方面具有突破性的小麦品种,归纳了山西小麦生产发展概况,总结了山西旱地小麦育种在团队建设、育种方法、育种成果等方面的研究进展,分析了当前生产条件下旱地小麦育种存在的问题,指出应从育种目标、种质材料创新和育种方法等方面进行突破的育种策略和探讨建议。

关键词:旱地;小麦;育种;策略

中图分类号:S512.1+1

文献标志码:A

论文编号:cjas15030006

0引言

小麦是山西的主要粮食作物。近年来,由于干旱和种植面积减少等因素的影响,山西小麦的需求缺口进一步加大。随着小麦生产水平的不断提高,小麦育种的工作难度也在不断加大。尤其是对于旱地小麦育种,要求选育的旱地小麦品种既能适应严重干旱年份公顷产量在1500kg以下的生产条件,又能适应丰水年公顷产量超6000kg的生产水平。“十五”以来,各育种单位虽然选育了不少旱地小麦品种,在生产上发挥了很大的作用,但一直没有育成突破性品种。因此,对山西省旱地小麦育种进展进行研究,找准育种中存在的问题,探讨育种方向和育种策略,对加快抗旱节水高产稳产广适小麦品种的选育具有现实意义。

1山西旱地小麦育种进展

1.1山西省小麦生产发展概况

20世纪五、六十年代山西小麦种植面积曾保持在120万hm2左右,其中旱地小麦面积占80%以上。受光热资源限制和种植效益影响,“十五”以来,在一年一作区或二年三作区的山西省中部冬麦区和北部春麦区小麦种植面积大幅度下降。目前,山西小麦种植面积基本稳定在73.3万hm2左右,其中旱地小麦面积占60%左右。

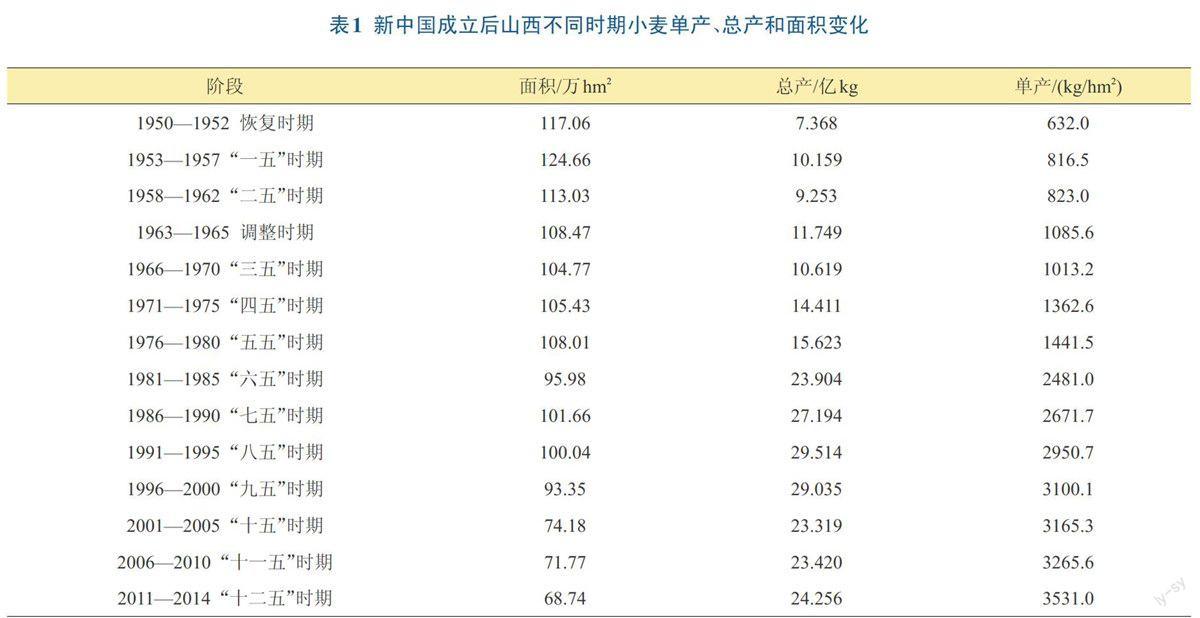

据山西省农业种子总站统计资料:新中国成立后,山西小麦平均单产由恢复时期(1950-1952年)的632 kg/hm2,到“十二五”平均单产达到353lkg/hm2,增长了5.59倍;小麦播种面积从恢复期的117.06万hm2,到“十二五”的68.74万hm2,减少了48.32万hm2,但总产仍比恢复期的7.368亿kg提高了16.888亿kg(表1)。可以看出,小麦育种对山西粮食安全做出了非常大的贡献。近年来小麦单产增长逐渐变缓,且受干旱影响表现年际间波动较大。

1.2旱地小麦育种起步早

山西是北方麦区典型的干旱省份,旱地小麦面积比例较大,旱地小麦生产对全省小麦生产起着至关重要的作用。因此从政府部门到科研单位对旱地小麦育种都非常重视。从“六五”期间开始,山西农科院就成立了旱地小麦育种攻关协作组,有小麦所、棉花所、谷子所、作物所、经作所等单位参加,开展了种质资源交流创新利用、抗旱指标筛选、穿梭育种等工作。1973年之后,山西省农业主管部门逐步建立起完善的小麦区域试验体系,其中旱地区域试验分设南部中熟冬麦区旱地组、中部晚熟冬麦区旱地组和北部春麦区旱地组三个区组,用于鉴定筛选适应不同生态区种植的抗旱丰产小麦品种,为旱地小麦育种打下了坚实的基础。

1.3育种团队及布局

现从事旱地小麦育种单位5个,分别为山西省农科院小麦所、棉花所、谷子所、作物所和经作所。其中谷子所、作物所和经作所分别位于长治市、太原市和汾阳市,代表了国家北部冬麦区和山西省中部冬麦区的生态生产条件;棉花所和小麦所分别位于运城市和临汾市,代表了国家黄淮冬麦区和山西省南部冬麦区的生态生产条件。

1.4育种方法

以常规杂交方法为主,辅以远缘杂交、物理诱变等。“七五”、“八五”期间攻关协作组利用各参加单位位于不同生态区,具有不同生态、生产条件的优势,开展了穿梭育种和异地鉴定等工作。在长期的育种实践中山西省农科院谷子所创新了水旱交叉选育法,实现了自然选择、人工选择和定向培育的有机结合,提高了选种质量和效率,该方法得到了广泛应用。

1.5育种成果

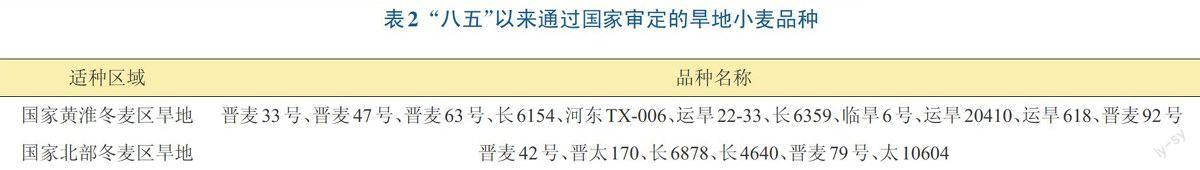

1.5.1国审品种“八五”以来有17个旱地小麦品种通过国家审定,其中黄淮麦区11个,北部麦区7个,育成品种占北方麦区同期国审旱地小麦品种的半数以上。达优质弱筋小麦标准的品种有‘晋麦63号和‘长6154。达优质强筋小麦标准的品种有‘运旱618、‘晋麦92号、‘晋太170和‘太10604。随着品种的更新换代,这些国审品种在不同年代国家黄淮麦区和北部麦区的适种区域得到了大面积的推广应用,为山西乃至周边省份的旱地小麦生产做出了贡献(表2)。

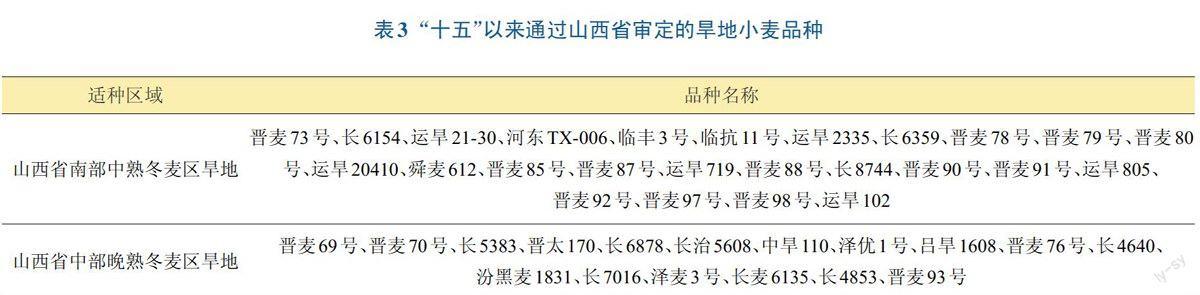

1.5.2省审品种“十五”以来有42个旱地小麦品种通过了山西省审定,其中省南部中熟冬麦区25个,省中部晚熟冬麦区17个。平均每年有3个旱地小麦品种通过山西省审定。42个省审品种中‘长6154、‘晋太170、‘长6878、‘河东TX-006、‘长6359、‘运旱20410、‘长4640、‘晋麦79号、‘晋麦92号等9个品种同时通过国家审定。在品种的更新换代中,抗旱丰产稳产品种发挥了重要作用(表3)。

1.5.3国家旱地区试对照品种 国家黄淮冬麦区和北部冬麦区两组旱地小麦区试的对照品种主要由山西省育成:“八五”初,小麦所育成的‘晋麦33号,被确定为国家黄淮麦区旱地小麦区试对照品种;谷子所育成的‘晋麦27号和‘晋麦42号,也曾一度被确定为国家北部冬麦区旱地小麦区试对照品种。“九五”期间,由棉花所育成的‘晋麦47号接替‘晋麦33号作为国家黄淮麦区旱地区试对照品种,一直延续至今。“十五”期间,由谷子所育成的‘长6878从2004年开始,确定为国家北部冬麦区旱地区试对照品种延续至今。

1.5.4获奖品种‘晋麦33号、‘晋麦47号、‘晋麦63号、‘长6878、‘晋太170、‘运旱21-30等6个品种先后获山西省科技进步一等奖。其中‘晋麦33号、‘晋麦47号同时获国家科技进步二等奖。是山西各种作物品种中获奖最高最多的作物。

2存在问题

2.1旱地小麦育种的难度越来越大

随着小麦生产水平的提高,近十多年小麦生产单产增长逐渐变缓,同时山西作为严重缺水省份,旱地小麦产量年际间变幅越来越大:一些干旱年份,旱地单产不足1500kg/hm2(如2013年),而丰水年旱地单产可达6000kg/hm2以上(如2012年),产量差幅3-4倍。这就要求旱地小麦品种既能适应1500kg以下的生产条件,又能适应6000kg以上的生产水平。而单产1500kg和6000kg的生产条件对品种的要求是完全不同的。干旱低产条件下,要求抗旱抗冻,植株能正常生长发育,有一定的高度,稳产性好。而丰水高产条件,要求品种秆强抗倒、高产,怎样才能把这些看似矛盾的性状有机地统一到一个品种上,是旱地小麦育种面临的最大难题。

2.2超越对照的突破性品种少

从获奖品种看:获山西省科技进步一等奖的6个品种均为2003年之前通过国家或山西省审定,获国家科技进步奖的2个品种均为1998年之前通过国家和山西省审定。

从对照品种看:国家黄淮冬麦区旱地和山西省南部旱地区试对照品种‘晋麦47号,从1998年确定为对照已历时17年,目前依然是国家黄淮和山西省南部冬麦区旱地的主干品种。国家北部冬麦区旱地区试对照品种‘长6878,自2004年确定为对照以来,历时11年,只有‘太10604以优质标准通过该区组试验和国家审定;‘长6878目前依然是国家北部和山西省中部冬麦区旱地的主干品种。

可以看出,“十一五”之前小麦抗旱育种是山西省育种方面的优势项目,处于国内领先水平。育成的‘晋麦33号、‘晋麦47号、‘晋麦63号、‘长6878、‘临旱6号、‘运旱21-30、‘长6359等小麦品种在国家北方麦区的黄淮冬麦区和北部冬麦区旱地得到了大面积的推广应用,为保障粮食安全,增加农民收入,节约水资源,保护生态环境做出了重大贡献。

近十多年来,通过山西省审定的品种从丰产性、稳产性、适应性等综合性状超越对照的突破性品种少,具体表现在:一是小麦品质育种有了较大提高,但优质品种大都丰产潜力小;二是有的品种虽然产量表现不错,但在抗逆性等方面存在不足,在推广中表现稳产、适应性差;三是通过审定的一些品种相似性增加,产量上没有大的突破。

2.3种质资源创新后劲不足

“六五”以来,在山西省农科院旱地小麦育种攻关协作组的组织下,各育种单位通过种质资源搜集(农家种、外源种质、远缘种质、中间材料等)鉴定、利用、创制和交流,大大丰富了育种材料,均具有了一定的种质资源基础,育成了在国家黄淮冬麦区和北部冬麦区具有影响力的‘晋麦33号、‘晋麦47号、‘晋麦63号、‘长6878、‘运旱20410、‘长6359、‘临旱6号、‘运旱21-30等大品种,但目前随着小麦生产水平的提高,和近年干旱频发的影响,原有的种质材料难以满足目前旱地小麦育种的需求。同时,科研人员为完成研究任务选育品种多为改良型和修饰型品种,忽略了种质资源的鉴定和创新研究,导致种质资源缺乏,抗逆种质资源尤为缺乏。

2.4育种方法单一

近年来虽然各研究单位在分子育种硬件上充实了大量的设施、设备,但小麦分子标记育种还存在一些问题,表现在:一是分子育种工作研究的较少、还相当滞后;二是分子标记研究与常规育种项目结合不紧密;三是缺乏标记服务共享平台。

远缘杂交等难度大但有可能产生突破性进展的工作做的少。

2.5研究单位之间的交流合作少

近年来,由于各育种单位承担的项目相对独立,工作之间的交流、合作少,没有把攻关协作组成立之初的优良传统继承下来。

3育种策略

3.1育种目标突破

育种目标是根据不同历史阶段、不同生态条件、不同生产水平和社会需求来制定的。近年来,气候条件逐渐恶化,自然灾害有加重的趋势,尤其是山西中部和南部的部分地区作为北方冬麦区的高风险区和较高风险区,干旱发生频率高,降水变率大,水土流失严重,加上其他自然灾害如越冬冻害、春霜冻等对产量的影响,使得产量低而不稳定。因此,当前育种目标的主要突破点是抗旱抗冻稳产与抗倒高产的有机结合,同时这也是旱地育种的难点所在。

通过对多年育种经验的总结和对‘长6878、‘晋麦47号品种特性分析,选育的旱地品种应具备以下特点:幼苗半匍匐,叶片大小适中,分蘖能力强,成穗率高;株高80-85cm左右,茎秆较细,茎壁较厚实,茎秆弹性好,抗倒能力强;生长节律表现前慢后快,冬前苗壮但不旺,返青期适中,拔节后两极分化快,植株麦脚利落,后期灌浆快、落黄好;根系发达,全生育期具有较强的抗旱、抗冻和抗青干能力;产量三要素协调具高。

3.2种质材料创新突破

国内外小麦育种的实践证明,品种改良必须以育种材料整体水平的提高为基础,育种的突破取决于关键性种质的创新与利用。如‘矮孟牛的创造及利用,培育出16个小麦品种,‘晋麦63号的创新与利用,培育出7个小麦品种。目前要想育成突破性品种,打破山西旱地小麦育种徘徊局面,就必须以种质材料为突破口,挖掘并创新具有突破性的遗传资源。首先,要广泛收集黄淮和北部两大麦区具有抗旱、抗倒、高产等优异种质材料,形成丰富基因库;其次,要加强种质资源的鉴定力度,研究并掌握育种材料的特征特性;第三,在对种质材料利用的同时,要加强小麦近缘种的引进、研究以及抗旱、抗病、优质等有益基因导入等工作;第四,通过采用单交、复合杂交、回交、远缘杂交等常规技术和分子生物技术相结合,融汇国内外、冬春麦、种属间的抗旱、节水、高产、抗病、抗冻、优质等目标性状基因,创新具有抗旱高产、节水高产、抗旱抗倒、抗旱抗病、抗旱优质、矮秆丰产、抗病高产等特异性和综合性状优异的种质材料。

3.3育种方法突破

国际上分子标记辅助选择已成为常规育种的重要组成部分,相比之下,中国的小麦分子育种工作还相当滞后,在育种中尚未发挥实质性作用,因此,今后应加强分子生物技术研究,形成水旱交叉与异地选择相结合、田间选择和室内鉴定相合,表型鉴定与分子标记相结合的现代小麦育种技术体系,创造优异新种质和选育突破性的新品种。

3.3.1后代选育采用水旱交叉选育法 后代选育采用水旱交叉选育法,水地条件下侧重对其丰产性状的选择,如穗大、粒大、粒重、抗倒、抗病等丰产性状的选择;旱地条件下侧重考察其抗旱稳产性状的选择,如分蘖成穗率、灌浆落黄、籽粒饱满度、抗旱、抗冻、抗青干等性状的选择。

3.3.2入选单株采用田间选择和室内鉴定相结合 田间着重对单株的株叶型结构、结实性、熟相、抗逆性等综合农艺性状进行选择,室内着重考察单株茎秆的坚实度、籽粒商品性,同时使用近红外品质分析仪对其品质进行跟踪选择,使单株的田间综合农艺性状和籽粒品质和商品性得以综合评鉴。

3.3.3新品系鉴选采用水、旱地同时鉴定和异地鉴定相结合 育成品系分别置于水、旱地两种条件下同时鉴定。旱地重点考察其在旱作条件下的抗旱性、抗冻性、丰产稳产性;水地重点考察其在灌溉条件下的节水性、抗病性、抗倒性和丰产潜力。同时充分发挥攻关协作组的作用,利用各育种单位位于不同生态区的优势,把各单位筛选的优良稳定系进行多点异地鉴定,从中筛选符合育种目标、综合农艺性状优良的新品系。

3.3.4引进、借鉴现代分子生物技术 在水旱地交叉选择的基础上,引进、借鉴现代分子生物技术,采用表型鉴定(包括穗长、穗粒数、千粒重、株高、穗下节、不孕小穗数等性状)与分子标记(采用SSR、SNP等方法)相结合的新方法,建立抗旱相关基因分子标记辅助选择技术平台,探索出常规育种与分子生物技术相结合的育种新技术,提高抗旱高产小麦新品种的选育效率。

4展望

山西旱地小麦育种在国内居领先水平,育成的小麦品种在国家北方麦区的适种区域内得到了大面积的推广应用,为山西乃至周边省份的旱地小麦生产做出了贡献。但是随着小麦生产水平的提高和近年干旱频发的影响,现有的育种技术和种质材料已不能满足育种的需要,存在的问题表现在:(1)旱地小麦育种难度大,要求育成旱地品种既能适应严重干旱年份公顷产量在1500kg以下的生产条件,又能适应丰水年公顷产量超6000kg的生产水平;(2)超越国家黄淮麦区旱地对照品种‘晋麦47号和北部冬麦区旱地对照品种‘长6878的突破性品种少;(3)种质资源创新后劲不足;(4)育种方法单一;(5)研究单位之间的交流合作少。针对存在的问题,认为当前山西旱地小麦育种研究可从以下几方面开展:(1)充分利用从事旱地小麦育种单位分布于山西不同生态、生产条件的独特优势,开展旱地小麦育种创新团队建设。(2)以抗旱抗冻稳产与抗倒高产有机结合为主攻目标,以挖掘、创新突破性种质材料为突破口,通过建立开放、共享的抗逆丰产基因库,实现抗旱高产目标基因的融汇,通过对高代品系和苗头品系的异地鉴选,提高育成品种的稳产适应性。(3)今后应加强分子生物技术研究,形成水旱交叉与异地选择相结合、田间选择和室内鉴定相合,表型鉴定与分子标记相结合的现代小麦育种技术体系。