出自森林的是生命,回归森林的则是完成了的死亡

大江 健三郎的这些经历,很难不对他的创作生涯产生影响。早在1958年,这位东京大学法文专业的学生作家在以小说《饲育》获芥川奖后即对报界表示:“我毫不怀疑通过文学可以参与政治。就这一意义而言,我很清楚自己之所以选择文学的责任。”获得诺贝尔文学奖后,在进一步谈及文学的责任时,这位作家认为:“所谓文学的责任,就是对20世纪所发生过的事和所做过的事进行总清算。关于奥斯威辛集中营、南京大屠杀、原子弹爆炸等对人类的文化和文明带来的影响,应给予明确的回答,并由此引导青年走向21世纪。”1961年,他以右翼少年刺杀日本社会党委员长浅沼稻次郎的事件为题材,写了《十七岁》和《政治少年之死》两部小说,通过对17岁少年沦为暗杀凶手的描写,揭露了天皇制的政治制度。《政治少年之死》在《文艺春秋》杂志发表后,大江健三郎立即遭到右翼势力的威胁,而《文艺春秋》杂志则未经作者本人同意,便刊登了道歉声明。自此,这篇小说再也未能收入到他的任何作品集里。

对于大江健三郎的创作生涯来说,1963年是个非常重要的年头。在这一年里,他的长子大江光出世了。这原本应该是一件喜事,却给这位28岁的青年作家蒙上了厚厚的阴影——婴儿的头盖骨先天异常,脑组织外溢,虽经治疗免于夭折,却留下了无法治愈的后遗症。就在这一年的夏天,大江健三郎还去广岛参加了原子弹在广岛爆炸的有关调查,走访了许多爆炸中的幸存者。这两件与死亡相关联的事给这位作家带来了难以言喻的苦恼和极为强烈的震撼,使他把小的“死”(残疾病儿大江光的死的威胁)与大的“死”(全人类所面临的核武器爆炸的死的威胁)联系在一起,认为死亡的危险正经常性地显露出来。这种思考又使得作者在生活中不得不时时意识到死亡,并且将这种生活态度自觉不自觉地与自己的文学创作结合起来。

诺贝尔文学奖获 奖作品《个人的体验》(1964年),正是作者在这种苦闷之中创作的一部以自身经历为背景的长篇小说。如同日本著名文学评论家平野谦所盛赞的那样,“在大江健三郎至今的所有作品里,这是最为出色的一部”。在这部发表后即获得新潮文学奖的作品中,当主人公鸟在面临脑残疾婴儿的生死抉择——或听从情妇劝告,借黑市堕胎医生之手埋掉病儿,或接受医院建议,为病儿施行脑疝气手术以拯救其生命——时,最终决定听从医生的建议。这也就意味着,自己要同将会留下严重脑残疾的儿子共度生涯,从而把个人的不幸升华为人类的不幸。同时获得诺贝尔文学奖的另一部作品《万延元年的足球队》(1967年)也属于这一类表现残疾人题材的长篇小说。在这部被称之为现代传奇小说的作品中,白痴儿的父亲蜜三郎与从美国回来的弟弟鹰四,一起返回故乡四国的群山之间,卖掉了百年老屋并寻找这座老屋所象征的祖先的谱系。早在万延元年(1860年)的农民起义中,他们的曾祖父(身为村长的老屋主人)与其任义军首领的弟弟相互对抗,最后曾祖父杀死了纵火焚烧老屋的弟弟。为把村里年轻人组织起来同朝鲜人抗衡,鹰四用卖老屋的钱办起一支足球队,蜜三郎却通过此事从鹰四身上看到了曾祖父弟弟的暴力基因。

在计划抢劫朝鲜人的超级市场失败后,鹰四承认了奸污白痴妹妹并在致其怀孕后逼迫她自杀的事实,随后自己也用猎枪自杀身亡。蜜三郎与妻子商定,要把白痴儿子接回来,并收养鹰四的孩子。在整部作品里,作者以故乡四国的群山、森林和山村为舞台,把虚构与现实、过去与现在、畸形儿、暴动、通奸、乱伦和自杀交织在一起,勾画出一幅幅离奇的画面,并借该作品表现出自己的焦虑:人类应如何走出那片象征着核时代的恐怖和不安的“森林”。与前一时期的作品相比,作者在1963年以后发表的作品大多以残疾人和核问题为主要题材,具有较浓厚的人道主义倾向。就其艺术特色而言,在更成熟地借鉴西方现代派文学技巧的同时,充分运用日本文学传统中的想象,把现实与虚构巧妙地结合在一起。这一时期的主要作品还有《日常生活的冒险》(1964年)、《核时代的森林隐遁者》(1968年)、《洪水淹没我的灵魂》(1968年)等长篇小说。此外,大江健三郎在随笔和文学评论领域也非常活跃,著有《广岛日记》(1965年)、《作为同时代的人》(1973年)和《小说方法》(1978年)等作品和文论。

作品评价

大江对传统文化十分执著和尊重,从本民族的土壤中充分汲取营养,很好地继承并大量使用了自《竹取物语》(859—877年间)延续下来的象征性技法和日本文学传统中的想象力。与此同时,这位战后成长起来的作家异常热情地借鉴外来文化,并在充分消化的基础上予以吸收,显现出一种“冲突·并存·融合”的文化模式,使得自己的创作活动不仅面向日本和东方,同时也面对世界和现代。在谈到授奖原因时,瑞典文学院认为,大江氏在其作品中“通过诗意的想象力,创造出一个把现实和神话紧密凝缩在一起的想象世界,描绘出了现代的芸芸众生相,给人们带来了冲击”。

作者在把现实引入小说的同时,致力于非现实性的虚构(即日本文学传统中的玄虚),两者之间既截然分明,又随意重叠,而将这两者巧妙结合起来的,则是大江氏从日本文学传统中继承下来、又具有浓郁个人特色的象征性表现手法(即日本文学传统中的幽玄)。在这个独特、丰富的想象世界里,出生于森林之中的大江氏似乎对森林情有独钟,在诸多以森林为舞台的小说中,大量导入日本文学传统中的想象力和日本神话的象征性,意在把现实中的神话意义剥离出来,好像在有意印证英国诗人布莱克的论点——出自森林的是生命,回归森林的则是完成了的死亡。其实,这是作者在人为地拉开与现实之间的距离,用虚构这一形式来表现和渲染潜于表层之下的现实。

荣获诺奖

授奖

瑞典 文学院常务秘书、诺贝尔文学奖评选委员会主席埃斯普马克在授奖辞中指出:“核武器的悲惨后果是与脑功能障碍的儿子问题自然相关的另一个主题。大江通过萨特的存在主义获得的哲学要素——人生的悖谬、无可逃脱的责任、人的尊严——贯彻其作品始终,形成了大江文学的一个特征。……大江说他的眼睛并没有盯着世界的听众,只是在对日本的读者说话。但是,他的作品中却存在着‘变异的现实主义这种超越语言与文化的契机、全新的见解和充满凝练形象的诗。使他回归自我主题的强烈迷恋消除了 (语言等)障碍。我们终于对作品中的人物感到亲切,对其变化感到惊讶,理解了作者有关真实与肉眼所见的一切均毫无价值这一见解。但价值存在于另外的层次,往往从众多变相的人和事物中最终产生纯人文主义的理想形象,我们大家全都关注的感人形象。”

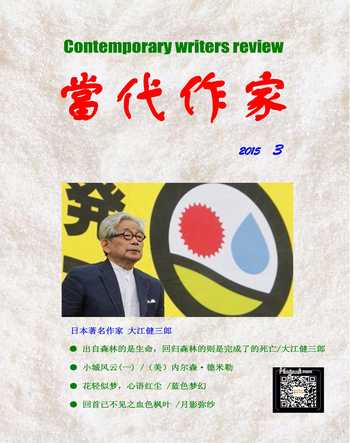

——以大江健三郎为例