托诺·斯塔诺:传统摄影走向当代的参照路标

舒阳

捷克摄影家托诺·斯塔诺(Tono Stano)1960年出生于斯洛伐克,那时捷克与斯洛伐克还是一个国家。他15岁在布拉提斯拉法(Bratislava)实用美术中学学习期间,就拍摄了自己第一幅摄影作品。1980年托诺·斯塔诺入捷克布拉格表演艺术学院影视分校(FAMU)学习,他经常邀请戏剧、电影、音乐等专业的同学,也包括他的女友,为他的人体摄影做模特。很多人体摄影像是行为的记录,似乎具有情节性的暗示。这个摄影圈子逐渐为捷克摄影界所认知,形成了影响当时捷克斯洛伐克摄影的“斯洛伐克浪潮(Slovak Wave)”。自1986年以来,托诺·斯塔诺一直作为一名独立艺术摄影师长期生活在布拉格。

托诺·斯塔诺最广为人知的摄影作品,恐怕应该是他拍摄于1992年的《感觉》(Sense)。《感觉》以别致的方式所呈现的优美女体令人难忘,曾被选作国际著名摄影学者威廉·A·厄文(William A. Ewing)的摄影名著《身体:人类形体摄影》(The Body: Photographs of the Human Form,1994)一书的封面。托诺·斯塔诺的这类工作室里完成的人体和肖像,利用一些简单道具和独特的布光设计,甚至把灯光放进身体内,具有一种设计感很强的人体形态,显得简约、大胆而时尚,为收藏家所青睐。这种新奇的影像风格,体现出他在1980年代中期作为捷克新摄影代表性人物所受到的行为与表演性艺术的影响。在行为与表演艺术中,身体的表现力是一项伟大的传统。托诺·斯塔诺摄影作品中身体的非凡形态,也延伸到他的《肖像》系列摄影作品之中。《肖像》拍摄的人物包括一长串显赫的国际大牌娱乐明星名单,长达20年时间托诺·斯塔诺在电影节期间将这些娱乐传奇人物记录在自己的胶片上。其中有美国“地下丝绒乐团”主唱兼吉他手卢·里德(Lou Reed)、美国著名电影演员和制片人罗伯特·德尼罗(Robert De Niro)、美国电影制片人和编导索尔·扎恩兹(Saul Zaentz)、奥斯卡获奖影片《甘地》男主角本·金斯利(Ben Kingsley)、电影《一条叫旺达的鱼》的导演、演员约翰·克里斯和他的妻子爱丽丝·费伊·艾克尔伯格(John Cleese and his wife Alice Faye Eichelberger)、电影《肖申克的救赎》男主角摩根·弗里曼(Morgan Freeman)、电影《苔丝》、《钢琴课》导演罗曼·波兰斯基(Roman Polanski)、电影《本能》女主角莎朗·斯通(Sharon Stone)、电影《迷失东京》女主角斯嘉丽·约翰逊(Scarlett Johansson)、韩国导演金基德(Ki-duk Kim)等等。这些国际知名的摄影作品,奠定了托诺·斯塔诺在国际时尚摄影中的杰出地位。

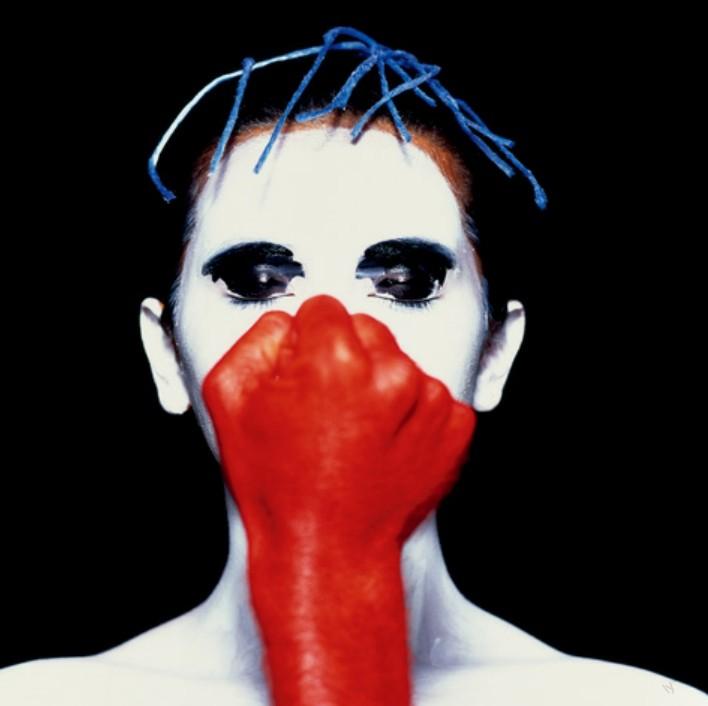

反观托诺·斯塔诺早在1991年开始拍摄的《白色阴影》(White Shadow),与这些时尚大片摄影作品形成了巨大的反差。当我初次看到托诺·斯塔诺颇为诡异的系列摄影作品《白色阴影》时,感到非常诧异。《白色阴影》失去了托诺·斯塔诺其他作品中能够被普遍接受的美感,看起来像负片又像正片,人物形象真假莫辨,那些妖娆的女性显得鬼影森森。同样的女人体和肖像的题材,托诺·斯塔诺以《白色阴影》呈现了另一个似乎与其个人摄影创作截然相反的世界。与其他被介绍到中国的捷克大师级的摄影前辈相比,如以影楼方式摆拍奇异人物的简·索德克(Jan Saudek)、拍摄吉普赛人和布拉格之春的约瑟夫·寇德卡(Josef Koudelka)和自制简陋相机偷拍女性的米洛斯拉夫·提奇(Miroslav Tichy),作为捷克摄影更为年轻一代的托诺·斯塔诺的摄影作品除了相机自动成像所捕捉到的记录影像,还以《白色阴影》这样的涉及到摄影成像介质本身的创作对传统摄影进行当代性的探索。

托诺·斯塔诺创作《白色阴影》的契机来自简·索德克留下的一台19世纪的老式木箱相机,简·索德克希望自己死后这台相机还能够继续被使用拍照。托诺·斯塔诺在拍照试机的时候,因为手头没有合适的胶片,就直接放入相纸曝光。相纸上拍摄出来的负像,使他领悟到传统摄影术感光负相的客观性。《白色阴影》利用了黑白影像的负像和正像的相反效果,将白色肤色的模特人为用颜料涂成黑色在相纸上曝光,负像中的模特就有了某种正像的效果。由于涂抹颜色的痕迹和一些局部用绘制的负像效果的假眼睛贴在眼部以及嘴上装负像效果的假牙来拍摄,而相纸上直接曝光的阴影始终是白色的,使作品看起来正负像混在了一起。托诺·斯塔诺利用负像,将摄影从捕捉现实中的自动影像转为利用摄影术进行影像再造。托诺·斯塔诺的《白色阴影》,使我想起了摄影史中曼·雷(Man Ray)的实验摄影。这两者都不以摄影对外在世界的机械自动成像的记录性作为创作的原则,而是对基于模拟技术的影像成像进行人为干预来创造视觉形象。这类摄影毫无疑问以纯视觉艺术为目的,区别于现实记录性的摄影传统。由于托诺·斯塔诺用相纸曝光,得到的影像原作和拍摄原底片一样具有唯一性,因此使机械复制时代最具代表性摄影术演变成为与绘画原作的唯一性概念相类似的纯艺术创作方式。

曼·雷实验摄影中的许多影像那时依靠的是模拟技术的暗房处理,以获得与当时艺术作品相类似的手工性。类似这些模拟技术的暗房成像效果,今天大多可以用Photoshop这样的数码图形处理软件来实现。传统摄影以模拟技术成像拍摄的日常现实记录,今天几乎完全被数码成像所取代。传统摄影历经近两个世纪的模拟成像术死亡了吗?托诺·斯塔诺的《白色阴影》似乎给了传统摄影的模拟成像术一个凤凰涅槃式的启示,就是变为纯粹的视觉艺术。将捕捉真实幻像的记录摄影让渡给数码成像术,模拟成像术可以将近两个世纪的丰富摄影传统演化为新的当代视觉艺术革命。

托诺·斯塔诺将自己多样的摄影实践归结为来自保持其内心开放性的忠实体验,并不在乎如何进行系统性的阐释。托诺·斯塔诺2014年在北京宋庄“中捷当代美术馆”的帮助下,进行了他来中国首次的人体和肖像摄影创作。时隔一年,他的首次中国个展“托诺·斯塔诺 5×5 北京 布拉格”2015年10月18日也在北京开幕。经典的黑色背景和具有本地特征的服装、道具的点缀,使托诺·斯塔诺拍摄的普通中国人也具有了他以往作品中的那种时尚大片的气质。与捷克文化对身体持开放的态度不同,托诺·斯塔诺在中国寻找人体模特创作时遇到了文化差异的阻力,中国人对展现身体相对保守。这也激发了他创作出新的系列,《北京城》和《北京静物》。我问过他为什么从摄影生涯伊始就对人体摄影如此专注,他说:虽然以往记录人体的摄影作品很多,好的艺术人体摄影太少了。他说对人体的解读可以是多种多样的,特别是他感兴趣的女人体,自然、美丽、性感、母性、生育等都可以留给观众各自从自身经验去解读。北京的这次展览,是他从创作到展出最快的一次。他的作品通常创作完成几年后才会展出,最长的达15年。他需要忘记拍摄过程中的那些具体的印象,几年后纯粹从作品的影像上来决定是否作品定稿,看自己是否能够感受到作品带来的能量和震撼。

托诺·斯塔诺的室内人体摄影作品大多单纯用黑色、白色或红色做人物背景,他特别热衷用全黑的背景。全黑色背景使被拍摄的主体形象更加突出,使观众聚焦于主题形象上更多的细节。他的静物摄影也把从现实环境中挑选的物体放在黑色的背景上拍摄,这样就滤掉了这些物体的现实环境,形成一个新的形象世界。他的这些创作细节也源于他对艺术与现实生活关系的思考。他的作品都有现实生活的某种联系,但他并不以记录的方式抓拍现实影像。他通过艺术的转化,用现实事物进行新的创造。托诺·斯塔诺在创作作品之前,都要进行细致的前期构思准备。他在拍摄之前要研究布光方案,并绘制素描稿。如果拍摄中出现更加打动他的新想法,他也会毫不犹豫地抛开原方案来创作。他说作品可以在创作过程中成长。他近年使用数码设备创作,有时打动他的彩色图片会与黑白图片同时呈现出来,而传统胶片摄影时代他只单纯用黑白或者彩色呈现。可以肯定的是,无论托诺·斯塔诺的摄影干预的是模特的形体动作还是影像成像,都以视觉艺术作为实现传统摄影走向当代的参照路标。