海南岛发现古代铜鼓述略

曹 量,王育龙

(1.海南大学艺术学院,海南海口570228;2.海南省博物馆,海南海口571000)

海南岛发现古代铜鼓述略

曹 量1,王育龙2

(1.海南大学艺术学院,海南海口570228;2.海南省博物馆,海南海口571000)

环北部湾地区曾是古代越族人活动的主要区域之一,而海南岛正处于这一区域的中心地带,同时也是中国大陆文化向东南亚海域延伸的咽喉要冲。海南岛历来被看做古代铜鼓文化分布的主要区域,尽管与大陆相邻的地区(环北部湾地带)相比,海南铜鼓的发现和出土在绝对数量并不占优势,但由于地理位置特殊,中外的学者都十分重视这一区域铜鼓的分布和发现情况。文章将海南地区铜鼓的发现情况以及近年来出土的材料整理出来,以期裨益于相关学科的研究。

海南岛;古代铜鼓;类型与分布

铜鼓是我国南方青铜文化的代表性器物,在古代“蛮”疆,风行甚远。海南岛区域的铜鼓发现是泛北部湾铜鼓文化分布的重要环节①泛北部湾包括了北部湾地区及向南中国海的延伸部分,除中国南部沿海和越南外,还包括了马来西亚、新加坡、印度尼西亚、文莱和菲律宾等国家和地区。这些国家和地区除菲律宾外,都是铜鼓分布的地区。,从整个范围看,海南岛正处于这一区域的中心地带,是中国大陆文化向南中国海区域延伸的咽喉要冲。

在中国,铜鼓主要分布于西南和岭南各地,包括云南、贵州、四川、重庆、广东、广西、海南以及湖南省与西南省份交界的湘西地区。从其铸造、使用和流传的范围看,又可分为滇系铜鼓和粤系铜鼓两大系统以及八种样式类型。据1980年全国十二个省市自治区铜鼓普查统计,各地文博机构、科研院所收藏的铜鼓达一千四百六十多面[1]8,这一数字还未包括河南、辽宁、吉林、安徽、福建、山东、江西、陕西、台湾等省以及国外博物馆收藏的铜鼓,因而实际上中国铜鼓存世的数量远远超过了这个数字,不仅如此,广东、广西、云南、贵州等省区还不断有新的铜鼓出土,这其中包括海南岛建国以来陵水②参见张维《八二年以广东地区新发现和出土的铜鼓介绍》。、文昌[2]、儋州、昌江等地新发现和出土的铜鼓。李伟卿先生曾提出:“要研究铜鼓的形制、分期和分类,首先,应该摸清我国现存铜鼓的数量以及分布情况。”[3]20而囿于各种原因,海南岛发现的铜鼓材料始终没有得到公布,成为了我国铜鼓研究领域的空白。

海南是我国南方铜鼓文化分布的主要地区之一。与相邻的广东、广西两省区相比,海南发现铜鼓的绝对数量并不算多,但在岛内的分布区域很广,海口(琼山)、文昌、万宁、陵水、澄迈、昌江、东方、儋州、临高等市县均有铜鼓出土。这些珍贵的青铜乐器不仅是考察海南古代社会的重要“物证”,也是研究我国华南地区各少数民族铜鼓文化以及整个东南亚区域铜鼓分布、人口迁徙、民族流变以及文化传播极为重要的对象。同时,由于古代越族地区文字资料的匮乏,铜鼓的发现还弥补了海南岛早期社会音乐活动资料的缺环,是研究该地区古代音乐文化的重要实物资料。

一、历史上海南岛铜鼓的发现情况

铜鼓的出现是一种极其古老的文化现象,尽管时过境迁,但使用过铜鼓的民族仍然会在他们生活过的地方留下铜鼓的踪迹。从一些古代文献的记载中我们发现,早在明朝永乐年间,琼州地方就有铜鼓出土的记载(后文详述)。在各类海南地方志中出现的铜鼓数量有近十面(见表1),出土地点主要分布于海南岛周边的环海地带,包括琼山、昌江、东方、文昌、定安、万宁等地。此外,文昌、屯昌、万宁还出现了以铜鼓命名的地名,也均与铜鼓出土有关。据南宋中期的一部地理总志《舆地纪胜》载:“文昌有铜鼓岭。俗传民于此得铜鼓,乃武侯征蛮之钲,因名。”《琼州府志》亦载此鼓:“诸獠铸大铜鼓置酒招同类。若仇仇相攻,击鼓诸獠云集,后瘗鼓,于乡人挖得,因以名山方舆志。”又《琼台志·山川》载,在儋县马蝗山一带,“传说曾屯兵于此,后人每掘得铜鼓、钲、铛等物”。从上述地方史志中“俗传”的内容看,海南岛在宋代以来便有铜鼓出土,且这些大型的青铜器均被古人视做“稀罕”之物,可见铜鼓“风行”海南的年代应该是相当久远的。

文献记述虽不能成为考古学研究的实证材料,但同样可以给我们提供许多重要的历史信息。我们从历代地方志中描绘的海南铜鼓的纹饰看,有钱纹、龟纹、太阳纹、乳钉纹、水榖纹、回字纹、弦纹等;从立体装饰看,主要有蛙、蝌蚪(幼蛙)、狮等;结合文献描述中铜鼓特征以及器形分析,可以推断出历史上海南出现的铜鼓以北流型为主,这也与近年来海南各地出土的铜鼓实物相吻合。现试举几例并加以分析:

1.多辉溪铜鼓 据《道光·琼州府志·金石》载:“永乐中,土官王惠起黎兵,引多辉溪水,得一鼓,长三尺,围五尺,面凸二寸,沿边皆蝌蚪。击之,声如鹅鹳,闻数十里。”从该段文字描述的尺寸进行约算,可以得知该铜鼓形体硕大、鼓面宽阔、面径达171.6厘米、鼓高100厘米,中心(太阳纹)部分突出,蛙饰为型制较小的幼蛙(蝌蚪),十分符合北流型铜鼓之特征,故可以推测,该鼓可能为北流型。从近年来海南岛各地出土的铜鼓材料看,北流型也是海南最为常见的铜鼓类型。

2.府学宫铜鼓 《咸丰·琼山县志》辑录了一则藏于府学宫内的铜鼓:“其制若圆墩而空,其下高尺有四寸,四围八尺六寸,两旁缀耳高可二寸,满鼓回字,花纹极工,缀面平,周衔线抵脐,凡八围,每围线三条,身凡二十一围,每围如面之线。”该鼓面径91厘米、高47厘米,鼓面八晕、三线分晕、鼓身亦由三弦分为二十一围,通体回字纹,纹饰精美,尽管体形扁矮、面平无蛙,却是体型硕大,极有可能为北流型。

3.天宁寺铜鼓 海南地方史料记载中有一例带有款铭的铜鼓,被《中国古代铜鼓》一书归为麻江类型的铜鼓[1]133。《道光·琼州府志》载,原琼州府城天宁寺有铜鼓一面(该鼓已遗失),款铭曰“大明成化十二年广州府番禺县客人李福通铸造”。此鼓在《民国琼山县·志卷十四·金石志》亦有著录:“天宁寺铜鼓款云:‘广州府番禺县客人李福通喜舍资财,铸造铜鼓一面,在于琼州天宁寺大洪宝殿,永远供奉,祈愿佛日增辉,风调雨顺,国泰民安者,时大明成化十三年三月吉日造’,共六十六字环鼓面旁边。”该鼓有明确的铸造时间(明成化十二年,1476年),故无需断代,属于晚期麻江型,铸造该鼓的主人也可确定为广东番禺客人(汉人)李福通。

4.莫氏祖祠铜鼓 在使用铜鼓的民族中,将铜鼓分为雌雄的现象比比皆是,但文献中明确记载的范例并不多见。《宣统·定安县志·卷十杂志》记载了一对雌雄铜鼓:“莫氏合祖祠铜鼓二:一雄一雌,各高八寸,大一尺四寸。虚其一面,覆之而击其上面。腰略束,而脐微隆起。两旁有耳,经久剥蚀,雌缺一耳。通体作络索连线及水榖纹、回字纹,或花或篆,或小圈或星点,多起铜青苔绿。东厢莫氏先世仕宋,元袭职为土军千户。相传其祖行兵时军中所用累代宝传至今。”莫氏祖祠铜鼓明确记载为祖传的传世乐器,年代悠久。两鼓大小、型制相同,估计为同时铸造,系莫氏先祖“行兵时军中所用累代宝传”。

5.临高四狮铜鼓 民国时期王国宪《琼崖志·金石志》载临高铜鼓:“高一尺五寸,圆径六尺有奇。周围龟纹极工致,中有日轮光线四射,旁有四狮作竞走状,神致生动。边有四耳,无环,底空。扣之声大而远,无款识,形制古朴,诚千百年前物也。今藏于光华村。”该鼓面径达六尺有奇,体型硕大,且纹饰精美。动物造型为走狮,以狮为饰的铜鼓似属仅见。作为铜鼓鼓面立饰的动物造型多见蛙、龟、鸟、牛、羊、象、虎等等,无不反映了使用铜鼓民族的信仰崇拜及生活方式。我国本无狮,狮的造型经西亚传入我国是较晚的事情了,故“千百年前”之物上出现狮饰,极有可能为虎饰的讹误。以虎为饰的铜鼓数量极少,都出自粤式铜鼓的北流型和灵山型。

从历代文献中记载的铜鼓情况分析,海南岛历史上出现的铜鼓多属“粤式”,这也与近年来岛内的出土铜鼓情况相吻合。麻江型铜鼓是晚出的铜鼓类型,虽不属于粤式铜鼓,但在两广也有分布。此类铜鼓都为传世品,多藏于寺庙宗祠,故易为汉人学者发现并用文字记录下来,但目前海南尚无此类铜鼓的实物材料出现。尽管如此,这些曾经被“贵为重器”的大型乐器未能躲避百年沧桑而隐匿了历史的踪迹,使我们古代铜鼓研究的线索失去了连续性。特别是海南岛真正使用铜鼓的古代少数民族并没有文字,仅仅依靠文献来源是难以得出其文化的全貌的,材料方面则需要更多地依靠近年发现的铜鼓实物。

表1 海南古代地方志记录的铜鼓

二、存世铜鼓的发现情况

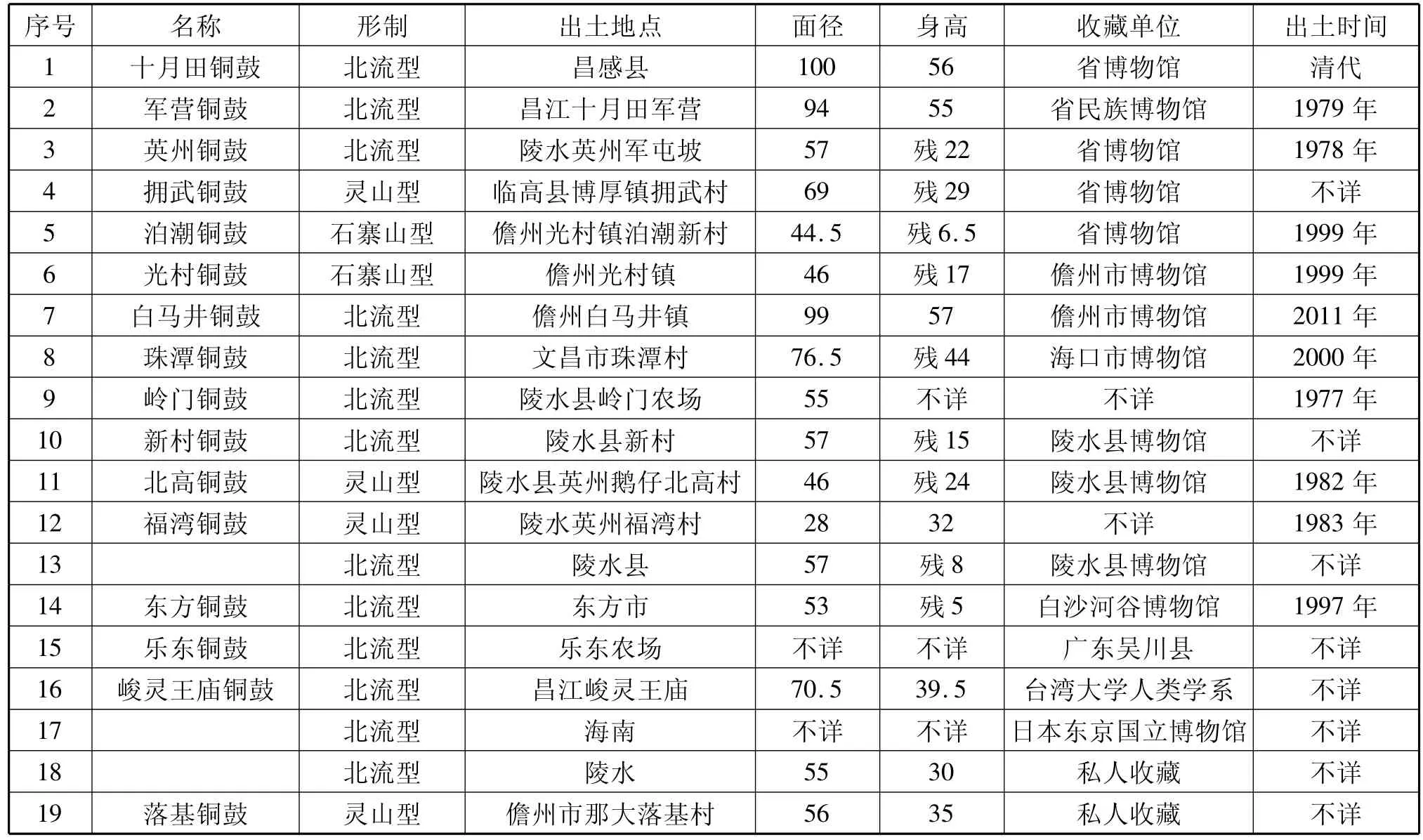

同文献可查的铜鼓相比,现存的铜鼓实物是更为可信的材料,它们不仅可以为我们提供铜鼓的型制、纹样、装饰、构造、出土地点和埋藏方式等方面的真实信息,同时也可以反映出古代青铜冶炼、铸造与乐器制作、调音设计等方面的专门技术和工艺。截止目前,海南陵水、昌江、儋州、文昌、临高等市县发现了近二十件古代铜鼓(见表2)。依其型制特征看,大多属于北流型、灵山型和石寨山型铜鼓,其中北流型居多。从出土地点看,铜鼓主要分布于海南岛周边的沿海地带,由琼北地区向东西两侧延伸,最南不超过东线的陵水、西线的东方两市县。

此外,海南部分铜鼓由于种种原因流出岛外,可知的有包括广东吴川县从海南乐东农场收购一件北流型铜鼓[4],这也是目前已知乐东县发现的唯一一例铜鼓;台湾大学考古人类学系收藏一面昌江峻灵王庙的铜鼓[3]266;日本东京国立博物馆收藏的一面海南北流型铜鼓[5],这些铜鼓同样有据可查,是研究海南铜鼓文化不可多得的珍贵实物材料。海南存世铜鼓的数量不算多,故弥足珍贵,兹将已掌握的材料公布如下:

1.昌江十月田铜鼓 该鼓系清代昌感县(今昌江县境内)出土,原藏海口市博物馆,现调拨至海南省博物馆,属汉代器物,原文物编号粤149号①本文中出现的粤字文物编号均取自中国古代铜鼓研究会编《中国古代铜鼓》一书(文物出版社1988年版),该书出版时海南尚属广东省。。该鼓高56厘米,面径100厘米,底径101厘米。鼓面出沿,边缘下折形成垂檐,胸壁斜直外凸,最大径偏下,胸腰际收缩曲度缓慢,以浅凹糟作为胸腰分界,腰呈反弧形,腰足间以一凸棱分界,鼓足外移。鼓面铸有四只小立蛙,三只为逆时针站立,一只为顺时针站立,蛙长3.7公分,高2公分;附缠丝纹环耳两对。铜鼓纹饰简单,鼓面中心部分为八芒太阳纹,三弦分晕。该鼓足底部有一处残缺,为典型的北流型铜鼓,是海南省目前发现的铜鼓中最大的一面。

2.昌江军营铜鼓 该鼓1979年在昌江县十月田镇军营地区南岭新村的南罗河畔出土,故习惯上称为军营铜鼓,现藏海南省民族博物馆。据当地村民反映,军营地区曾在海南解放初期出土过2面铜鼓,其中的一面已佚失。该鼓直径94厘米,高55厘米,通体壁厚0.5厘米,鼓面铸有八芒“太阳纹”,共九等圈皆饰雷纹,鼓面大于鼓胸,有垂檐,鼓腰两侧各有一对缠丝纹圆环状耳。鼓面边缘铸4蛙,其中三只蛙顺时针站立,一蛙方向相反。鼓腰分3段,饰有3条铉纹组成晕纹和网纹,腰配4耳,造型古朴凝重,是典型的北流型铜鼓,原文物编号为粤148号鼓。

3.陵水英州铜鼓 1978年在海南岛东南部的陵水县英州军屯坡出土,原藏于陵水县博物馆,后调拨至海南省博物馆收藏。该鼓鼓面已弯曲变形,直径57厘米,残高22厘米,鼓身仅剩胸、腰部。鼓面明显大于鼓身,中央受击处为六芒太阳纹,三弦均匀分为7晕,晕间是以太阳纹为中心的直线纹向外放射布满整个鼓面。鼓面上有四蛙,三蛙顺时针排列,一蛙逆向。旁附缠丝纹环耳两对,其中一对已残缺。该鼓造型十分古朴,胸壁斜直外凸,胸腰收缩曲度教缓,立饰四蛙呈四足蹲伏,呆板笨拙,鼓身两侧为圆茎缠丝纹小耳,均为北流型铜鼓的典型特征。

4.临高拥武铜鼓 铜鼓出土于临高县博厚镇拥武村,后调拨至海南省博物馆收藏。该鼓为灵山型,鼓面较薄,伸于鼓颈以外,面径60厘米,鼓身业已残破,残高29厘米。鼓面有八芒太阳纹,以二弦分十三晕,晕间以四出钱文为主,间有鸟形纹、花纹等,纹饰华美异常。鼓胸腰际缓慢收缩,以一槽为胸部、腰部分界。两侧附耳根宽、中间窄的桥型小扁耳两对,鼓面按顺时针方向排列六只三足成年蛙,每相隔为大小相负的累蹲蛙,显然是雌雄搭配的设计。

5.儋州泊潮铜鼓 儋州泊潮铜鼓为1999年于儋州光村镇泊潮新村征集,现藏海南省博物馆。该鼓面径44.5厘米,有裂口,鼓身严重缺失,残高仅存6.5厘米。从现有的鼓面部分看,该鼓体型较小,面平无蛙,有十芒太阳纹,纹间填以角形纹图案。太阳纹外是宽窄不等的晕圈,由二弦分为八晕,窄晕被主晕分为两个部分,每部分均由栉纹、圆圈纹、栉纹为一组。两组中间的主晕较宽,逆时排列四只翔鹭,此种写实性的翔鹭纹样多出于石寨山型铜鼓,亦即黑格尔第Ⅰ类型的铜鼓,在我国云南、广西一带分布较广。

6.儋州光村铜鼓 该鼓与泊潮铜鼓出土地相同,亦同为石寨山型,现藏儋州市博物馆。光村镇位于儋州市北部,与临高县相邻,该鼓于1999年1月在光村镇泊潮新村出土。鼓面径为46厘米、残高17厘米,损坏较为严重。鼓面第4至7晕间有部分残缺,体型较小,面平无蛙。鼓面鼓身皆以二弦分晕,晕圈层叠有致,纹饰精美。鼓面分为八晕,当心为十芒太阳纹微凸,纹间填以角形纹图案。二晕至四晕依次为雷纹、圆圈纹、栉纹。第五晕为主晕,饰翔鹭纹四只,依逆时针排列。第六、七、八晕分别为栉纹、圆圈纹、栉纹,鼓面纹饰对仗工整,大气磅礴。该鼓胸腰部有部分残存,胴部突出,亦饰有精美的圆圈纹、栉纹等。从其鼓面纹饰及残存的部分特征看,可定为石寨山型。

7.文昌珠潭铜鼓 该铜鼓系2000年12月21日海南文昌市罗豆镇珠潭村村民在村东自留地劳动时发现,由海南省文物考古研究所、海口市博物馆征集,铜鼓的胴、腰、足三段分明,鼓面出沿,饰四蛙,面中央饰八芒太阳纹,七晕,晕间饰勾连回行纹,胴部稍凸,有勾连圆圈纹,其上附一对环形双耳;束腰,饰勾连菱形纹;足外撇,足底残缺。鼓面径76.5厘米、残高44厘米。考古人员初步分析此鼓属北流型[2]。

8.陵水新村铜鼓 陵水县博物馆现存两面北流型铜鼓,均仅存鼓面及鼓身碎片。其中的一面为陵水县新村出土,面径57厘米、残高15厘米,面沿有顺时针环立四蛙。三弦分晕,鼓面共六晕,中心为六芒太阳纹,晕间遍布阴纹云纹,鼓身均布二弦,中施斜方格填线纹。原文物编号为粤150号鼓。

9.陵水北高铜鼓 1982年春,陵水县英州公社鹅仔大队北高村农民开荒时,发现灵山型铜鼓一面。出土时鼓脚朝天,鼓身已残破,现藏于陵水县博物馆。鼓面径46.1厘米,鼓身残存最高处22厘米。该鼓形制古拙、工艺粗糙。鼓面大于鼓身,中间太阳纹光芒六道,尖状辐射。单线分晕,共四晕,晕距疏朗,晕间皆饰以图案化鸟形纹。鼓身从仅存的部分看,胸、腰分明,素无花纹。胸、腰之间有四个扁耳,两两相近。

10.陵水岭门铜鼓 该鼓载于中国古代铜鼓研究会编的《中国古代铜鼓》一书中,至今去向不明,由于是出土器物,故收于本文。据《中国古代铜鼓》介绍,该鼓为1977年陵水县岭门农场出土,仅存鼓面及鼓身碎片,面径为55厘米。面沿逆时针环立四蛙,三弦分晕。鼓面七晕,中心太阳纹六芒,晕间遍布雷纹。鼓身碎片皆饰半圆填线纹,属北流型铜鼓,文物编号为粤151号鼓。

11.陵水福湾铜鼓 据广东省博物馆张维《广东地区新发现和出土的铜鼓》一文载,[6]1983年8月27日,陵水县英州公社福湾村农民在村后海滩沙丘高处开荒植树时,掘出铜鼓一面,出土时鼓面朝下,没有任何共存物。该鼓为灵山型,鼓面径28厘米,中央饰太阳纹,光体似圆饼状凸起,光芒八道尖状辐射,芒短而粗。自内而外,第一至五晕是三弦分晕,光体内纹饰不清,第二、四晕饰同心圆纹,第三、五晕饰鹭鸟纹,第六至七晕是二弦分晕,均饰以水波纹。在鼓面第六、七晕间有六个立体蛙饰,依顺时针方向等距排列。鼓面大于鼓身,通高32厘米,明显分胸、腰、足三部分,胸、腰间有一条凸起的分界线,腰作反弓形,腰、足之间有凸折棱,足底有折边。胸、腰靠近处有四个扁耳,饰以节纹,两两相近,分成对称的两组。鼓身以三弦分晕,共十一晕,交互饰以云雷纹、水波纹。鼓面和鼓身的足部都有破残,重19公斤。该鼓目前收藏地不详。

12.峻灵王庙铜鼓 该鼓现藏台湾大学考古人类学系标本陈列室,为1942年10月,日据时期由海南运至台湾。据说原藏于昌江县峻灵王庙,属北流型铜鼓。昌江县是黎族的分布地区,台大人类学系记录该鼓为“海南岛黎族得来”。[3]266该鼓面径70.5厘米、身高39.5厘米,鼓面大于鼓身,有宽而下折的“裙边”(垂檐)。两双环状小耳,上饰缠缑纹。鼓面8芒太阳纹,3弦分7晕,边缘有4只小蹲蛙,形状稚拙,按逆时针排列,纹饰为菱形填直线纹。鼓身分三段,胸平,下至腰略内缩,足部外扩。该鼓是否为《琼州府志》中所载,明天启五年出土的峻灵王庙铜鼓,尚需进一步证实。

表2 海南存世铜鼓一览表

三、结 语

在我国南方,铜鼓的出现是一种非常古老的文化现象。云南楚雄出土的万家坝型铜鼓(先黑格尔Ⅰ型),是铜鼓中最早的一种类型,其年代上限可以到春秋早期。[7]海南岛发现的石寨山型铜鼓(黑格尔Ⅰ型)是万家坝型的继承和发展,同样是早期铜鼓的代表,其年代上限可早至战国时期,主要分布于环北部湾的中国云南、广西以及越南等地。发现石寨山型铜鼓的海南省儋州市,位于岛的西北部,身处北部湾的最前沿,是来自大陆方向的移民较早的聚居地。该类型铜鼓的出现将海南岛的铜鼓文化的年代上限,从以往人们认定的汉代推至战国末期。这一时期海南岛尚属于古代骆越民族的分布范围,直至汉代以后,来自北方大陆的汉族人才不断进入海南,因而可以肯定该类型的铜鼓的族属为古骆越民族(海南黎族的先民)无疑。

海南岛发现的三种类型的铜鼓,以灵山型最为晚出,约产生于东汉,流行至中唐时期。那么,这些大型的青铜乐器究竟来自何方呢?

海南岛虽探明有丰富的铜矿资源,然古史中从未出现过铜矿开采的记载,也未发现有古代青铜冶炼和铸造业的遗址。直至清人赵慎畛《榆巢杂识》载:“琼州附属昌化县黎地产石碌铜,为黎人检挖,贩作颜料。更可煎炼作铜,制器亦甚坚良。嘉庆三年,疆吏奏将此铜充粤局鼓铸,遂不复采运滇铜矣。”[8]又《德宗光绪实录》载:“光绪十四年正月庚申,两广总督张之洞奏,琼州昌化县境内大艳山,开采石碌铜矿,凡贩运出琼州海口者,请自光绪十四年起,三年之内,山税及关税厘金概行暂免。”可见,直至清末位于海南昌江的石碌铜矿才有了较大规模的铜矿开采,且主要为提供铜矿石经海口港出岛冶炼。在此之前,黎人检挖铜矿仅贩作颜料之用,或煎炼出铜以制作简单的生活用品。因此,无论从铜矿开采的年代或原有的铸铜工艺水平来看,铜鼓显非产自本岛,而是从岛外大陆传入的“舶来品”。尽管《琼州府志》载有大明成化十二年,由“广州番禺客人李福通”铸造的天宁寺铜鼓,亦不能说明该鼓是在海南境内制成的。

由于以往海南地区铜鼓材料的缺乏,人们对这一地区铜鼓文化的认识有所偏差。例如过去有学者认为灵山型铜鼓在地理分布上,往东没有越过云开大山,往南没有越出雷州半岛。[6]而事实上,海南临高、陵水、儋州等地均有灵山型铜鼓分布,特别是过去普遍认为海南地区属“粤系铜鼓”的分布范围,而在儋州出土的两具石寨山型铜鼓则属于“滇系铜鼓”之列,这就需要我们对以往的认识进行重新的审定。

从目前掌握的19面(表2)存世铜鼓材料分析,海南岛铜鼓的类型包括石寨山型、北流型和灵山型三种,其中以北流型、灵山型居多。北流型铜鼓(黑格尔Ⅱ型)的铸造年代应在西汉至唐,灵山型稍晚出于东汉,下限亦到唐代为止,因而可以推断由汉至唐是海南铜鼓文化的盛期。

黎族人主要聚居在海南岛以五指山为中心的中南部山区。新中国成立以前,黎族同胞生活在一个与外界接触少、相对封闭的区域内。尽管岁月不断地流逝,黎族人却在长期的生活实践中创造并保存了多姿多彩的独特的民族文化。值得注意的是,海南铜鼓的分布从琼北环海岸线沿岛屿两侧向南延伸:东线包括琼山、文昌、琼海、陵水等地,向西则出现在临高、儋州、昌江、东方等市县。中南部山区以及最南部的三亚市境内,至今没有铜鼓的发现。这一现象有力地佐证了岛屿周边的沿海开阔地带,曾经主要是古代黎族先民的聚居之地。宋代大学士苏东坡谪居儋州时,尚与黎人杂居,咏有“铜鼓葫芦笙,歌此迎送诗”的绝句。随后汉族人大量涌入海南,原有的居民迫于种种原因及人口的压力,纷纷退居南部五指山腹地,上述沿海地带逐渐为汉人或“汉化的黎人”所覆盖。也正是在唐宋以后,我国南方的铜鼓文化逐渐式微,新“迁入”的移民不再使用铜鼓,故后代人每掘得此器,皆惊为“稀世之物”。

[1]中国古代铜鼓研究会.中国古代铜鼓[M].北京:文物出版社,1988.

[2]张昆荣,林春.文昌市珠潭村汉代铜鼓.中国考古学年鉴[Z].北京:文物出版社,2001:257.

[3]李伟卿.铜鼓及其纹饰[M].昆明:云南科技出版社,2000:20.

[4]杨式挺.从考古发现探讨海南岛早期居民问题[J].广东民族研究论丛(第一辑),1986(10).

[5]蒋庭瑜.古代铜鼓通论[M].北京:紫禁城出版社,1999:42.

[6]张维.广东地区新发现和出土的铜鼓[J].考古与文物,1987(6).

[7]李昆声,黄德荣.中国与东南亚的古代铜鼓[M].昆明:云南美术出版社,2008:60.

[8](清)赵慎畛.榆巢杂识[M]∥历代文人笔记中的海南.海口:海南出版社,2006:157.

(责任编辑:袁 宇)

On the Discovery of Ancient Bronze Drum s on Hainan Island

CAO Liang1,WANG Yu-long2

(1.College of Arts,Hainan University,Haikou 570228,China;2.Hainan Provincial Museum,Haikou 571000,China)

The region of Beibu Gulf Rim used to be one of themajor areas of activities for Ye people in ancient times;while Hainan Island is notonly in the center of such a region butalso the hub for the culture of Chinesemainland to extend onto the waters of Southeast Asia.As Hainan Island has long been considered amain distribution area of ancient bronze culture,great importance has been attached to the distribution and discovery of ancient bronze drums in Hainan thanks to its unique geographical location,even if Hainan is a bit disadvantaged in the absolute number of ancientbronze drums discovered and unearthed compared with that in other adjacent regions(Beibu Gulf Rim)on Chinese Mainland.This paper attempts tomake a systematic analysis of the discovery and excavation of ancient bronze drums in Hainan in recent years so as to benefit studies in related disciplines.

Hainan Island;ancient bronze drums;category and distribution

J607;K875

A

1674-5310(2015)-04-0107-06

国家社会科学基金艺术学项目“海南岛黎族音乐形态研究”(项目编号:11BD037)阶段性成果之一

2015-01-25

曹量(1969-),男,陕西西安人,海南大学艺术学院副教授,文学硕士,主要从事音乐人类学研究;王育龙(1964-),男,陕西西安人,海南省博物馆副研究员,主要从事考古学研究。

——鼓