智慧安全:城市公共安全管理的新趋势*

刘 红 波,赵 晔 炜

(1.华南理工大学 公共管理学院,广东 广州510640;2.华南理工大学 亚热带建筑科学国家重点实验室,广东 广州 510640;3.中国 (海南)改革发展研究院,海南海口 570311)

智慧安全:城市公共安全管理的新趋势*

刘 红 波1,2,3,赵 晔 炜1

(1.华南理工大学 公共管理学院,广东 广州510640;2.华南理工大学 亚热带建筑科学国家重点实验室,广东 广州 510640;3.中国 (海南)改革发展研究院,海南海口 570311)

城市行政环境的变更及公共安全现状,对传统的城市公共安全管理模式提出了严峻挑战。智慧城市的提出与兴起从某种程度上提升了城市公共安全管理的操作空间,为有效控制公共安全事件注入新的理念和能量。本文从制度和技术双重维度对智慧城市进行研究,提出了智慧安全作为新型的城市安全管理模式,希冀改进城市公共安全管理过程中的低效率和无组织状态,进而促进和谐社会的构建。

智慧城市;公共安全;智慧安全;物联网;云计算

一、问题的提出与相关文献梳理

近年来,我国城市化进程不断加快①据中国社会科学院发布的《中国城市发展报告 (2012)》中统计,我国城市数量已由1949年的136个,发展到目前的600多个;城市人口占总人口的比重在1949年还不足10%,而到2011年已达到51.27%。,城市社会转型逐步深入,旧有利益格局被打破的同时,新型利益矛盾日渐凸显,由此引发的群体性事件、安全生产事故、社会治安等公共安全事件频发。另因社会阶层日趋分化,社会价值观趋于多元,各方对抗性冲突增强,社会控制难度增大。城市行政环境的变更及公共安全现状,对传统的城市公共安全管理模式提出了严峻挑战。城市公共安全管理问题目前已成为影响我国经济社会改革、发展与稳定的全局问题。如何探求科学、高效、合理的城市公共安全管理模式,已成为我国政府提升城市管理品质、实现城市可持续发展的重要课题。

国内学者在城市公共安全管理研究方面已有了初步进展。较多学者从管理制度体系建构层面对此做了探讨,主要包括城市公共安全管理的角色定位、利益调解、预防性措施、组织机制保障和应急管理机制等。雷仲敏认为应强化立法,明确政府和社会团体在管理中的角色定位,通过建立信息管理系统,整合资源,打破条块分割的公共安全管理体系,动员社会、公众和企业共同深入到城市公共安全的管理模块中。[1]吴家庆等认为应注重协调利益关系,有效避免社会冲突和社会矛盾是城市可持续发展的关键所在。[2]张芳山提出要加大预测和脆弱性分析,做好公共安全管理的预防性措施,同时要建立从中央到地方强有力的组织机构,为城市公共安全管理提供组织保障。[3]史培军等从公共安全管理组织机构设置的角度提出了体系存在的不足,在危机应对方面,还没有真正做到 “横向到边”和“纵向到底”。[4]孙斌提出应该加强社会公共应急管理机制,扩大公共安全信息的范围,加强城市流动人口的管理工作,强化供给对需求的调节作用,实施交通需求管理,建立统一报警机制。[5]

相对于传统的以制度为主的研究维度,智慧城市 (Smart City)①本文认为,智慧城市 (Smart City)是一个涵盖赛博城市 (Cyber City)、数字城市 (Digital City)、泛在城市 (Ubiquitous City)、智能城市 (Intelligent City)等特征的概念范畴。的提出与兴起从某种程度上提升了城市公共安全管理的操作空间,为有效控制公共安全事件注入了新的理念和能量。智慧城市以物联网、云计算等新兴技术为基础,以信息技术、智能技术和多网融合为依托,实现城市公共安全管理的数字化、网络化和智能化管理,可从根本上改变城市公共安全管理模式,优化城市的运行机制,提升城市管理的效能和品质。基于此,一些学者从技术维度对城市公共安全管理信息化进行了初步探索。傅首清等提出在公共安全管理过程中要建立六大平台,即整合协同的组织平台、日常公共安全信息监测分析和预警平台、信息发布和危机处理指挥平台、以物联网为基础的重点区域管控平台、恢复与评价发展平台和公共安全教育培训与公众参与平台。[6]代宝乾认为物联网将大大提升城市公共安全管理的水平,通过建立重大突发事件风险评估、危险源监控和隐患排查体系等基础性工作,提高预防预警能力。[7]陈如明从云计算在智慧城市中应用的角度,指出在公共安全管理过程中,要建立应急联动通信系统,涉及多部门、多系统、跨地域快速联动响应,构建一种真正云化、智慧化的智慧应急联动协同快速响应决策调度体系,改变灾难性突发事件来临时应急联动 “联而微动”甚至 “联而不动”的被动局面。[8]

目前,国内外一些城市已对城市公共安全管理智慧化实践进行了探索。美国互联网数据中心(Internet Data Center,简称IDC)利用联机、宽带和无线全覆盖的服务推进智慧城市建设,所有的城市公共安全信息被搜集到统一的中央管控中心,并在此被整合和管理,让公众能够随时随地感知自身周边环境的安全状态。自 2002年开始,台湾桃园便积极推进 U化 (Ubiquitous)的 “U-桃园”建设,大量运用宽频应用服务,透过行动装置和无线网络环境的完备度,在公共安全信息通报、安全监控和预防等方面实现多元化发展,桃园县域内的公众均可不限时空地透过信息通讯设备享受到便捷、安全的优质生活服务。首尔推出的 “U-Governance”服务构建了具备开放式和智慧化的安全保障体系,针对突发事件与政府、法院、消防局和警察局等部门连接,成立整合营运中心,提供事前感测、警告和回应等防范措施,为市民构建安全的生活环境。

由上述可知,现有的研究和实践已经对城市公共安全管理有了初步探索,某些研究在制度体系建构上对城市公共安全的管理有了较为深入的思考,但在研究过程中未能够关注信息技术特别是新一代技术创新的支撑;另有研究过度倡导技术决定论,而忽视了管理的组织体制要求,造成了片面强调技术对运作流程的固化而非对治理模式革新的发展态势。本文则着眼点在于,实现智慧城市与公共安全管理的有效融合,从制度和技术双重维度对智慧城市进行研究,通过智慧技术的新理念来探求新型的城市安全管理模式,希冀改进城市公共安全管理过程中的低效率和无组织状态,进而促进和谐社会的构建。

二、智慧安全管理的概念阐释

智慧安全管理是指充分利用互联网、物联网和云计算等技术,通过对城市事物的整体感知,增强物与物、人与物之间的联系,全面、准确、及时地掌握特殊、危险源事物的动态发展情况,提前预防控制突发公共事件,为城市中的不特定多数人的生命、健康、重大公私财产以及社会生产、工作生活提供智慧化的安全服务和保障。智慧安全管理理念把城市本身作为一个生态系统,城市中的市民、交通、能源、商业、通信、水资源构成一个个子系统。[9]在传统城市管理中,这些系统之间是孤立和零散的,无法为城市发展提供完整的信息支撑。智慧安全管理则通过新一代的物联网、云计算、决策最优化等信息技术的应用,通过智能化、网络化、层次化的方式,将城市管理中的各个子系统彼此联系、相互促进,使城市中的安全基础设施形成网络,成为新一代的智慧化基础设施,使城市中各领域、各子系统之间的关系凸显出来,使之成为可以指挥决策、实时反应、协调运作的“神经系统”。智慧城市的实质在于整合城市不同部门和各子系统之间的信息,通过对信息的重新整合实现信息的共享和协调作业,更加全面地掌握信息,合理分配利用资源,在最短时间内做出城市管理的最优化决策,以更好地应对突发事件。

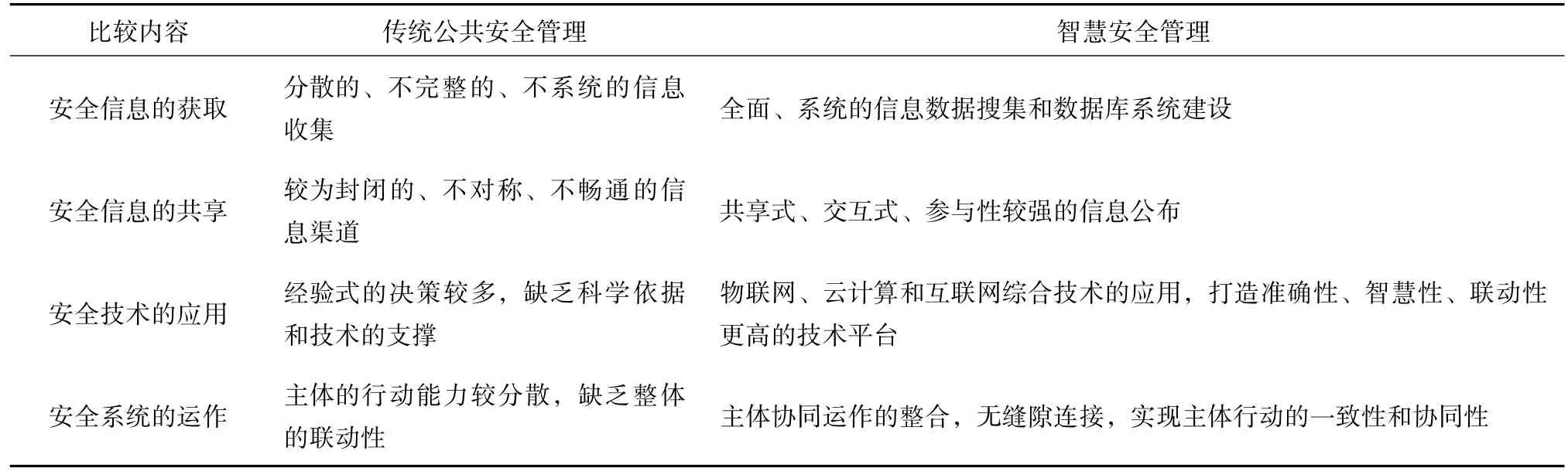

智慧城市是具有良好公共安全的城市,良好的公共安全是指城市具有自感知、自预防、自应对危机的特性。无论是抵御自然灾害,如地震、洪水、暴雨、瘟疫等,或是防御和处理人为灾害,如恐怖袭击、突发公共事件等,智慧安全管理具有零距离感知、事先性预防预警、智能回馈信息、科学分析决策、果断采取救援、无缝隙沟通协作、妥善实现灾后恢复等方面的能力,从而确保城市居民生命和财产安全。智慧安全管理与传统的公共安全管理的特征比较见表1。

表1 智慧安全管理与传统公共安全管理的特征比较

三、城市公共安全管理的 “智慧模式”构建

(一)网络体系构建

1.城市公共安全管理的触角

城市规模不断扩张而人力物力资源相对有限,在此情形下,如何实现对城市的全方位、多层次、宽领域的监测是一个难题。物联网技术则可很好地实现城市安全眼的功能。正是因为物联网具有全面感知、可靠传递、智能处理的特点,才可在不需要人工干预的情况下,实现对所需观察事物的精细化、智能化监测,实现 “全方位、全天候、全因素、全过程”的无死角监测,弥补传统公共安全管理中的不足和缺陷。[10]

2.城市公共安全管理的神经系统

智慧城市网络架构的形成,在于将物联网与互联网的连接与融合,形成系统内彼此要素间的联系与互动。目前的城市公共安全管理缺乏整体的系统构建意识,停留在孤立的、单一的、封闭的联系圈内,不仅不利于彼此间公共安全信息的交流与共享,也不利于信息的扩散和传递。互联网、信息技术的应用在于将人和数据与各种事物以不同方式连入网络,将数据整合为城市核心系统的运行全图。通过信息网络,彼此间的联系增强,传播速度加快,可在第一时间做到零距离感知和接触,无论是危机的预防还是灾难的救援都能实现在最短时间内的反应和救助。

3.城市公共安全管理的决策中枢

城市公共安全管理离不开数据的支撑。目前对城市公共安全管理数据的整理局限在事故统计数据、伤亡人数数据、救援参与数据等层面上,缺乏从海量数据中找出有价值信息和知识的方法,更缺乏从数据中分析安全管理的漏洞和有效预防预警安全形势的能力。智慧城市的云计算管理平台可以充分利用技术优势解决这样的难题,通过物联网技术传递回的有效信息,将公共安全管理信息汇总成数据库的形式。云计算则通过智能的手段对数据进行有效的挖掘、分析和整理,使数据不仅仅是字母的含义,而具有了预测预警的功能,可在庞大繁杂的数据中整合有用信息,分析事物发展的特征和规律。日常管理中,对危险源和潜在冲突进行事先排查、调节和控制;当危机发生时可以形成行之有效的应对策略和方案;危机过后有完整的评估体系,为城市公共安全管理做出及时、精确、有效的决策奠定基础。

(二)运作模型搭建

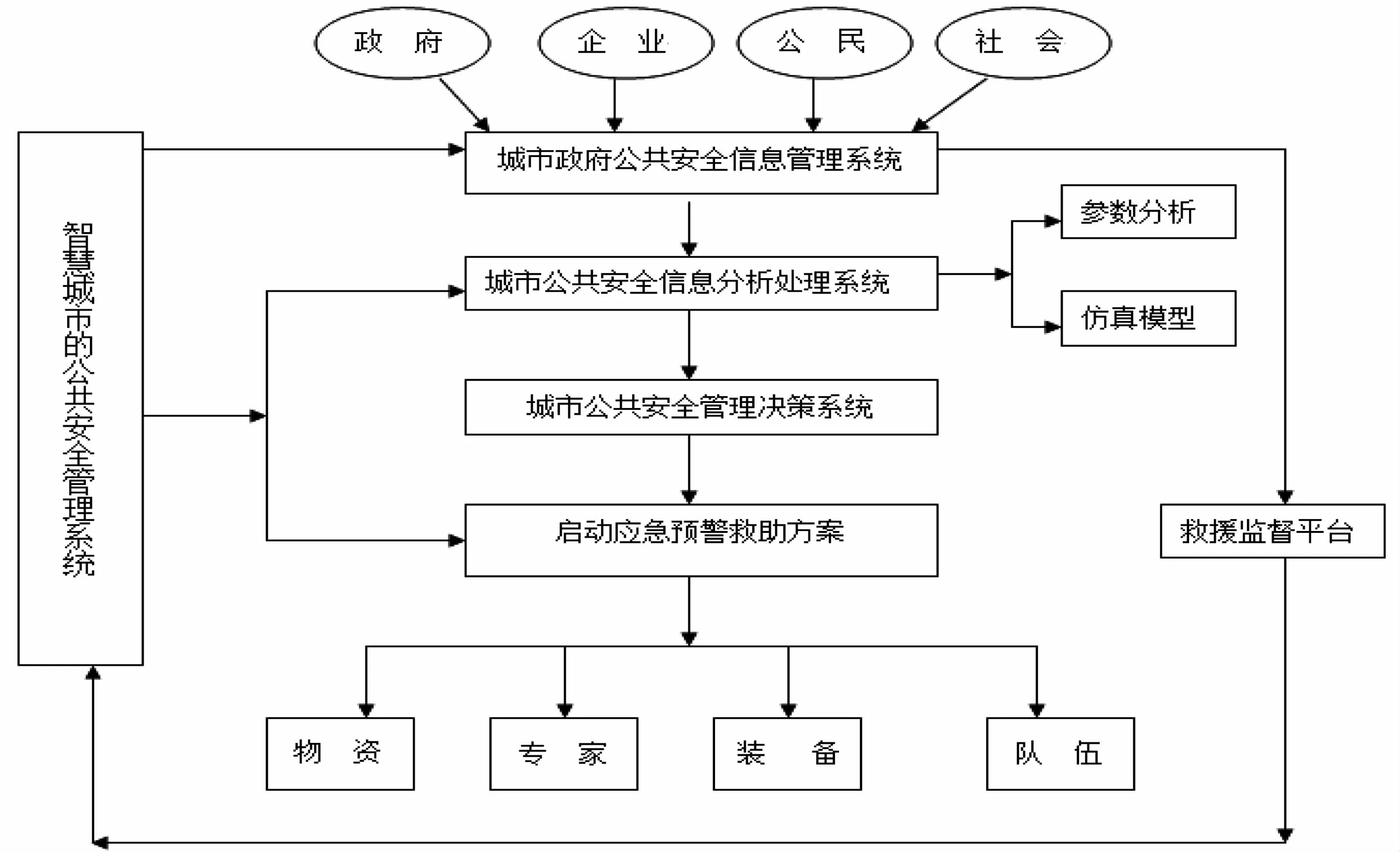

危机管理专家罗伯特·希斯 (Robert Heath)提出的危机管理理论,即 “4R”模型,主要包括缩减 (Reduction)、预备 (Readiness)、反应 (Respond)和恢复 (Recovery)四个环节。危机管理理论强调在危机事件的处理中要重视各环节间的衔接运转,但更关注提前预防在公共安全管理中的作用。“防大于治”理念即要求对危机情景要努力防范于未然,做好有效的预防预警工作,使危机影响减少到最低限度。现代行政学学者杰瑞·斯托克(G.Stoker)指出,“治理理论始于认识到公共行政的主体已经超出了多层级的政府机构,而延伸至社区、支援部门和私人部门,这些部门在公共事务的管理及项目实施中所扮演的角色是治理视角关注的重要领域。”[11]“治理”是多元化公共管理主体基于伙伴关系进行合作的一种自主治理的网络管理,城市公共安全管理强调企业、公民和非政府组织的主观能动性,在城市政府的主导下,多元主体充分融入,共同治理城市的公共事务,发挥自身在城市公共安全管理中的作用,以实现城市发展的良性运转。智慧安全管理是在危机管理理论和治理理论的指导下,结合智慧系统综合运用的结果 (见图1)。它通过建立统一完善的安全综合管理系统、城市政府公共安全信息管理系统、信息分析处理系统、重大事故应急救援智能化决策支持系统、重大危险源实时监控监测预警系统、事故模型定量风险分析系统等应用,在智能化的管理手段的配合下充分发挥人的智慧和能动性,实现人与技术的有效融合和联结。

图1 智慧安全管理的运作模型

1.城市公共安全信息的输入

智慧安全管理是具有系统整体性的。城市中的每一个个体、每一件物品都有其特定编号,在全面连接的网络和传感器的辅助下,它们成为安全系统中的众多关联要素。在对各要素实时监测过程中,将人与物的动态信息及时进行搜集,并汇总整合到公共安全管理系统之中,政府、企业、公民和社会组织等都可以通过互联网及时感知城市安全的运作状况。城市公共安全信息的透明公开和无缝隙链接,使公众可以及时感知危险、排除危险,为安全救援做好基础工作。

2.智慧安全管理综合系统的运转

通过海量数据的搜集,公共安全信息被汇聚于一个庞大的数据库管理系统之中,并利用云计算技术对数据信息进行系统的分析整合以及科学的危机预测,最终形成决策的模拟方案。如此,危机应急的预防预警更具科学性和准确性,可提前排除潜在危机的突发。在智慧安全管理过程中,还应建立起现代化的城市公共安全事故、事件和危机的模型定量风险分析系统,一旦发生灾害,可立即根据事发现场传感器传回的气象条件、事发装置、人员活动及物质特性等数据,利用事故模拟仿真数学模型动态,对重大火灾、爆炸及毒气泄漏事故进行模拟计算分析,对事态发展和可能事故后果进行三维模拟展示,并基于地理信息系统计算出人员疏散范围;同时根据事故基本信息,自动启动相应应急救援预案,生成物资、专家、装备、队伍等决策参考数据。以上智能系统的应用可以大大提高事故现场处置救援的可靠性和科学性,真正意义上实现了对重大事件的应急救援指挥和集群调度,从而最大限度地减少财产损失和人员伤亡。

3.智慧公共安全主体的参与

智慧城市的公共安全管理是以政府为主体、全员参与的整体性治理。因为政府全面掌握安全信息,所以在规划部署城市公共安全管理全局中占据着主体地位。在全城网络化的覆盖下,企业、公民和社会都是公共安全的重要要素,是城市公共安全预防控制、救援救助和事后恢复不可或缺的组成部分。智慧安全管理,不仅是要发挥智慧系统的智能性作用,更是要发挥人的智慧和主观能动性,做好城市安全的志愿者。通过人对安全信息的获取,日常做好安全宣传工作和科学规范的培训,在发生危机时可以做好及时的自救和他救,有组织有计划地进行逃生;同时保持对社会、对他人的良好社会责任感,勇于救助和善于救助。只有社会成员将城市安全时时刻刻放在警戒线的第一位,才能实现智慧安全的整体运作。

四、完善我国城市智慧安全管理的对策建议

城市中良好公共安全环境的实现不仅有赖于智慧安全管理理念及运作模式的有效推行,还应强化组织体制、评估机制等制度保障。只有在制度和技术合力推动下,城市公共安全管理才可以更加协调、有序和可持续地发展。

(一)完善智慧安全管理组织机构体系

建立智慧安全管理体系,首先要明确公共安全管理的部门机构和工作职责。公共安全管理的智慧化实质上是打破不同管理主体在处理危机事件中的碎片化状态,做到资源在主体间的统一整合和配置,加强联系与互动,提升整体的行动能力。为了明确各方职责,要加快立法的进程,制定统一的跨部门、跨行业的公共安全管理法,为公共安全管理提供制度和法律保障,使各地区、各部门公共安全管理组织有序。在组织架设方面,拉赛尔·M.林登提出对官僚机构进行再造而形成的一种新型的组织形式—— “无缝隙组织”,无缝隙的组织强调组织运行的整体性、连贯性和一致性。[12]无缝隙组织的运行特征也正是城市公共安全管理组织的要求。在智慧城市公共安全管理组织机构完善过程中,日常管理委员会与突发事件的应急管理委员会相结合。通过建立完善统一的、常设的国家公共安全管理委员会,全面负责国家公共安全事务,进行国家公共安全常态化管理。与中央组织结构相对应,各地方应该成立相同性质的、隶属于上级公共安全管理机构和本级政府的公共安全管理局,负责地方的公共安全事务。中央与地方形成 “纵向到底、横向到边”的安全管理机构,使安全信息共享能力、上下级沟通能力、协调运作能力和应急组织能力得到切实的加强。当危机发生时,由国家公共安全管理委员会组织、协调建立应急管理委员会,与地方公共安全管理机构相互配合,通过联合应急机制,使各部门的相关人员形成联合指挥部,统筹调度人力、物力和信息等资源,促进危机处理的协调性与合理性,实现优化资源配置,避免救援行动的无组织和混乱状态。

(二)深化安全监测网络覆盖建设

首先,城市公共安全管理要充分运用互联网和物联网等技术,建立全面覆盖城市的公共安全监测网络和监管体系。依托物联网的技术优势,在城市中恶劣、危险、复杂及人所不能及的特定环境中布置传感器,则可以实现无人看守情况下的实时监控。这种可视化的管理方式,能够让管理人员通过物联网搜集的数据和信息定时、定点地对安全隐患进行排查和预测。对于已被发现的安全隐患可以马上予以排除,对于可能发生的突发危机可以在事前制定应急预案,一旦危机发生则可立即启动预案。在物联网技术的帮助下,城市公共安全管理的死角大幅减少,对隐患的感知更加灵敏,对危险的排查更加精准,对危机的预测更加及时,对事故的救助更加快捷。

其次,通过不断强化的技术运用能力和数据分析能力,提高安全预警监测的效率和品质。例如,利用计算机技术建立人—机智能互动的城市环境安全监测预警系统、红外光学远距离探测器监测火灾、基于3S技术的自然灾害监测系统与交通事故监测系统,通过自动在线监测、遥感监测、GPS动态跟踪监测等监测手段获取各类城市安全相关信息,通过传感器将信息及时、快速、精准地上传到计算机云上,对数据进行储存和分析。再如,对城市的就业形势、收入和消费状况、社会保障到位情况、区域及行业发展差别等情况密切关注,建立系统的预警机制,掌握详细具体的公共安全监测指标,如失业率、通货膨胀率等客观指标,也包括生活满意度、施政满意度、心理压力等主观指标。当公共安全状态达到一定“警戒值”时,向有关部门发出公共安全危机的警报,以引起相关部门和公共安全管理部门的注意。[13]

(三)落实智慧救援的 “快速精准”

诚然,智慧城市也无法避免不可抗力自然灾害等安全事故的发生。当危机发生时,应当立即启用良好的组织动员和完备的智慧系统。首先,迅速成立多方参与的应急管理委员会,形成统一指挥、分级负责、资源整合、协调有序、运转高效的应急联动体系。其次,通过智慧系统反馈现场信息,对事态发展和可能事故后果进行三维模拟展示,并基于地理信息系统计算出人员疏散范围,同时根据事故基本信息,自动启动相应应急救援预案,生成物资、专家、装备、队伍等决策参考数据,大大提高公共安全救援的可靠性和科学性。在现场救援的过程中,感知生命、精准操作、及时救助是智慧安全的最大优势所在,在最短的时间内救助最多的人群,提高应急救援的效率,从而最大限度地减少财产损失和人员伤亡。

另外,智慧安全管理离不开全社会的动员和参与,“智慧”不仅是系统的良好运转,更是政府、企业、公民和社会的良好沟通互动。在危机发生时,应充分发挥人的主观能动性,多方积极参与并有力担负起应有的社会责任,做到分工明确、协调有序。政府负责组织救援,企业承担后勤保障和物资支持,公民做好自救和他救,社会组织在协调专业救援队的同时进行慈善募捐活动。行动中的各主体并不是孤立的,而是相互紧密联系、无缝协作的,任何一环的脱节,都可能给公共安全管理造成新的障碍。只有不同主体间在每个流程节点上的环环相扣,才能最大限度减少灾难的发生,即使灾难发生后也能得到及时的救援和有效的控制。

(四)健全智慧安全评估机制

智慧安全管理是链条式的管理过程,在事前预防和事中救援有效落实的基础上,事后评估也是必不可少的环节。智慧安全的事后评估,是根据已经预测到的或者对已经发生的公共安全危机进行系统的分析,包括危机的成因、危机的要素、危机的过程和危机的影响等,总结危机发生发展的规律。例如,可以根据现场情况的收集和整理,通过智慧现场模拟系统进行最佳救援方案的设计,再与现场的救援方案进行比对,发现救援过程中的优势与不足,为以后同种类型的突发救援工作提供可借鉴的经验,弥补先前危机处理过程中不足。同时,通过对各种不同性质公共安全事件的分析研究,汇总成分门别类的公共安全案例评估报告,评估报告包括危机的预警情况、危机的现场状况、救援的实际情况和危机过后的恢复过程等,在公共安全信息系统上公开评估内容和结果。评估信息的公开与共享,一方面,可以使公民对公共安全有全面的认识,进行安全知识的普及,积累自救和他救的常识和经验,避免对安全事件处理的猜疑和恐惧;另一方面,可以为各级政府的公共安全管理部门积累危机处理经验,更科学合理地制定预警方案和部署救援措施,做好预防救援工作。公共安全危机评估报告制度的建立有助于形成完整的公共安全管理体系。

五、结语

智慧城市是为了解决城市化进程中相伴的城市问题而提出的,这种基于创新2.0导向思维模式和我国当前工业化、信息化和城市化之路紧密契合。城市公共安全管理正迈向新型治理样态,其间重视政府与社会多主体多角色参与、强调从组织到信息的全天候全流程协同,更从制度和技术双维度确立了智慧安全管理的任务体系。诚然智慧城市建设能够助力城市公共安全管理智慧化发展,但智慧城市建设中大量新型技术运用不排除构成新的安全威胁的可能,如技术依赖、信息安全、网络暴力行为等。应正视这些新型的公共安全威胁,并通过完善制度保障和技术能力来提升城市公共安全治理水平。

[1] 雷仲敏.我国城市公共管理模式构想[J].上海市经济管理干部学院学报,2004(1):12-14.

[2] 吴家庆,李风华.论我国社会转型期利益协调机制的构建[J].湖南师范大学社会科学学报,2002(5):41-42.

[3] 张芳山.美国公共安全管理模式及其启示 [J].云南行政学院学报,2010(1):121-123.

[4] 史培军,刘婧.区域综合公共安全管理模式及中国综合公共安全管理对策 [J].自然灾害学报,2006(12):10-12.

[5] 孙斌.城市公共安全管理体系研究 [J].北京人民警察学院学报,2008(1):31-33.

[6] 傅首清,梁爱民.信息化支撑环境下世界城市公共安全管理模式研究 [J].电子政务,2010(11):79-80.

[7] 代宝乾.物联网将全面提升城市安全管理水平 [J].科技智囊,2011(3):55-56.

[8] 陈如明.云计算—智慧应急联动及智慧城市务实发展策略思考 [J].移动通信,2012(3):5-7.

[9] 李海俊,芦效峰.智慧城市的理念探索 [J].智慧建筑与城市信息,2012(6):11-13.

[10] 陈柳钦.智慧城市:全球城市发展新热点 [J].青岛科技大学学报,2011(1):22-24.

[11] 王诗宗.治理理论与公共行政学范式进步 [J].中国社会科学,2010(4):87-89.

[12] [美]拉赛尔·M.林登.无缝隙政府:公共部门再造指南[M].汪大海,译.北京:中国人民大学出版社,2001.

[13] 郭星华.健全公共安全应急反应机制 [J].东北之窗,2008(4):32-33.

Smart Security:the New Trend of Urban Public Security M anagement

LIU Hong-bo1,2,3,ZHAO Ye-wei1

(1.Institute of Public Administration,South China University of Technology,Guangzhou 510640,Guangdong,China;2.State Key Lab of Subtropical Building Science,South China University of Technology,Guangzhou 510640,Guangdong,China;3.China Institute for Reform and Development,Haikou 570311,Hainan,china)

The city administrative changes in the environment and public safety situation now pose a severe challenge to the traditional urban public securitymanagementmodel.How to explore the scientific,efficient,reasonable urban public securitymanagementmodel has become an important issue for governments to enhance the quality of urban management and sustainable urban development.To some extent,the proposed and rise of the smart city enhance the operating space of the urban public securitymanagement and inject new ideas and energy to effectively control the public safety.This article,from the systematic and technical perspective,studies the smart city and puts forward wisdom safety as a new type of urban safetymanagementmode,hoping to improve urban public securitymanagement process to get rid of the inefficient and unorganized state,thus contributing to the construction of a harmonious society.

smart city;public safety;smart security;Internet of things;cloud computing

D035.29

A

1009-055X(2015)03-0062-07

(责任编辑:邓泽辉

)

2013-05-02

国家社会科学基金重大项目 (11&ZD154)、亚热带建筑科学国家重点实验室开放基金项目(2013KB07)、中国博士后科学基金面上资助项目 (2014M 552292)

刘红波(1982-),男,山东济宁人,华南理工大学公共管理学院讲师,中国 (海南)改革发展研究院博士后,主要研究方向为电子政务和社会治理。赵晔炜(1988-),女,山西阳泉人,硕士生,主要研究方向为行政管理理论与实践。