文化生态学视角的文化景观研究

徐文廷,林建群

(哈尔滨工业大学 建筑学院,黑龙江 哈尔滨150001)

文化生态学视角的文化景观研究

徐文廷,林建群

(哈尔滨工业大学 建筑学院,黑龙江 哈尔滨150001)

通过分析文化景观研究所面临的复杂性问题及总结我国文化景观研究保护的现状,从文化生态学的突起对文化景观研究方法的再定义,到通过分析文化生态学的立场与方法模式,尝试寻找出深化文化景观研究的方向,并进行论证,即文化景观的时空性、环境响应模式、生态演替与拓展适应以及文化景观的 “力场”分析,为未来文化景观及其发展与保护的深入研究抛砖引玉。

文化景观;文化生态学;文化景观时空性;环境响应;力场

文化景观在风景园林学与文化地理学中都是十分重要的研究内容。近 30年,西方人文社会科学中出现的 “文化转向”同样影响到了人文地理方面的发展。[1]文化生态学就是其中一股突起的力量,但国内在文化景观研究领域关注度还不是很高。本文试图从景观学科与地理学科交叉的角度通过论述与分析,形成一套具有普适性的文化景观研究的模式。希望在 “文化转向”的新时期能为文化景观的研究路径起到抛砖引玉的作用,以启发文化景观研究更多更有效的方法与路径。

一、文化景观的复杂性及国内现状

文化景观从引起人们注意到其多种定义的提出,再到文化景观的感知与解读;从探讨研究文化景观的构成与组成到其类型与分类,再到文化景观的保护及规划,面临的根本问题就是其自身的复杂性。

(一)文化景观的复杂性

西方对文化景观本身理论性的研究起步很早且较为深入,根据大量的具有指导和借鉴价值的理论性文献研究,总结出了文化景观的理论研究发展分析图 (见图1)。在没有正式的文化景观概念之前,德国地理学家 A.洪堡在 19世纪就提出了景观变化过程具有复杂性,强调这种变化应该作为地理学研究的中心问题。[2]美国地理学家索尔坚持将地理学的研究领域、景观内容、形态学方法的应用以及景观的形式和功能,都引向 “文化景观”概念。1992年,世界遗产委员会提出文化景观的概念时,也已经对其进行了分类:即人类刻意设计以及创造的景观、有机演进的景观以及关联性文化景观。但是这种种的强调、定义以及分类,对于纷繁复杂的文化景观来讲存在着不够系统和细化的实际问题,这也给后续的针对具体文化景观的研究带来了一系列难题。整个文化景观研究是一个庞杂且不断完善的体系与过程。人们只有不断地丰富、细化并有效梳理其内部结构以及明确各个研究领域之间的关系,才能找到一个在针对具体的文化景观研究时更明确有效的研究路径。文化生态学恰巧给文化景观研究提供了一个独特且系统有效的视角。

(二)我国文化景观现状以及研究中存在的问题

一个国家拥有世界文化景观遗产的数量从某种层面能够体现出这个国家对文化景观的认识、理解与保护的程度。从我国文化景观存在及保护的现状可以明确体现出我国针对具体文化景观研究方法、路径、机制以及系统性的缺失。中国作为一个地理上和文化上的大国,理应在世界文化景观的舞台上大有作为。但是,截至 2009年中国才在世界遗产中心 (WHC)的官网上出现真正被认可的文化景观遗产,“此前一直被公认为应该成为世界文化景观遗产的庐山不知何原因没有出现在WHC的文化景观遗产列表中。”[3]2011年杭州西湖文化景观也入选世界文化景观遗产名录。五台山之所以提到文化景观保护的现状,是因为文化景观的保护是建立在对文化景观深刻的价值认识以及深入研究基础之上的,根据中国建筑设计研究院建筑历史研究所陈同滨所长通过2010年ICOMOS提出两份文件指出:选择 “文化景观”作为中国申报世界文化遗产的类型更符合中国特色。[4]这也是对我国从事文化景观研究人员在研究中高效路径的研究与选择上提出了更迫切的要求。

图1 文化景观理论研究发展分析图

我国关于文化景观的学术研究相比西方起步较晚,通过大量的国内文献的梳理和总结得出,我国文化景观研究增长迅速,在系统性上较为欠缺,但是经过几十年的发展,也呈现出了自己的特点,研究的主要类别可以归纳为:文化景观理论的丰富与探索;地域性小范围文化景观的分析,其研究路径多样但基本都不具普遍的推广性;文化景观与感知、人的观念以及模式等概念关系的研究;文化景观、遗产及其保护方法、技术研究。但是在文化景观理论的研究方面缺少关于文化景观的普适性研究路径的引导和理论支持。

二、文化景观与文化生态学

文化生态学 (Cultural Ecology)是20世纪形成和发展起来的跨学科研究领域,主要探讨人类文化和其所处的自然环境之间的关系[5],文化生态学是在特殊的科学主义和人文主义进行柔性融合的背景下发展起来的一门新兴学科。美国人类学的新进化学派著名学者斯图尔特在 1955年的理论著作《文化变化理论:多线性变革的方法》中首次明确提出了“文化生态学”的观点,此后文化生态学积极吸取各个交叉学科的理论营养,成为研究人类文化与环境之间相互关系的一门交叉学科 (见图2)。

图2 文化生态学科交叉背景

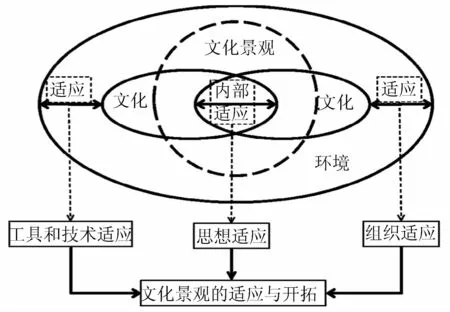

(一)解析环境与文化景观模式

作为新进化主义学派的第一代学者,斯图尔特最先启用了文化生态学,其主张环境是一种生命的网络 (web of life)[6],当中具有两对嵌套式的相互作用。一对是一定地域范围内生物之间的相互作用,一对是它们再与 “特质”(地质气候环境等)的相互作用。笔者认为这种 “特质”从文化景观研究的角度来讲,是能够派生出景观文化的必要因素。文化景观是景观概念中的一个支系,早期被称为历史景观,与人为景观或人文景观有着词意上的等同性;而景观文化是由景观的 “形”“意”、景观的背景文化和景观的阅读文化四部分组成。[7]也正是这四部分的相互影响使得文化景观产生了生长变化。沈福煦在 《中国景观文化论》中提出景观文化的“社会文化性”,[8]不仅与伦理和宗教、习俗有关,还包括了大量的艺术文化内容,如哲学、建筑、文学甚至戏剧等。景观文化与景观之间又是一种相互影响的反馈环:文化建造各种景观,与此同时,景观也影响着景观文化的生成和发展。文化生态学以此来探讨环境、文化、人类行为等因素的互动关系,尝试以社会科学的方法来分析社会在特定自然环境条件下的适应与变迁过程。[6]这样就形成了一个环境与文化景观之间的相互作用 (见图3)。从图中我们不难发现文化景观的研究是一种可通过文化生态学围绕着的 “适应”所展开的,具有 “动态调节”的方法论,通过对环境的响应与环境进行反馈和影响,同时产生新文化来影响文化景观与环境自身这样一种不断自我更新的影响体系。

图3 环境与文化景观作用示意图

文化与环境相互作用中,文化景观与环境直接作用的生计方式、技术能力、居住形态、宗教、社会和政治等文化模式有着密切的关系,我们可以通过文化生态学对文化“活着”的环境观察与研究,强调文化研究的主导性,从文化象征意义以及多角度、多媒介来解释与研究人地关系,从而对文化景观进行认识与解释研究。从非物质的社会活动到人类精神层面的宗教信仰,从景观的体现形式到空间的意义,文化生态学强调:文化 “不是一个统一的整体,相反是由表征的不同实践组成的。”[9]这为具有强烈文化性的文化景观提供了全新的具有系统性、多层次的透视过程。这种 “新”更加接近文化景观的文化属性,强调了文化景观活着的具有能动性的 “人”的因素。

(二)文化景观研究层次的再定义

20世纪最后 20年,来自地理学外的社会科学与其他地理学分支推动了地理学中文化视角的传统的物质主义和客观主义的日渐式微,学科的权威性由地理传统转向了哲学和社会科学理论,从而大大扩展了人文地理研究的方法与视角。[10]

虽然传统文化景观研究存在着以现象学哲学为主的人本主义地理学的弱点,但是文化景观始终是文化地理学研究的重要部分,且文化景观的确具有主客体的二元性特点,因此,以文化生态学为视角研究文化景观更贴近于分析同一事物的两个层面,或者可以说是在研究对象 “活着”与 “解剖”的不同领域进行研究。管窥之言,从文化景观的构成出发,文化生态学视角的文化景观研究更具有契合性,也更准确。不同的文化景观出自于不同文化的缔造者之手。在英国学者迈克·克朗看来,景观并不是如传统人文地理学所定义的风景,而是 “观看风景的方式本身”。因此,对景观的研究不应“仅仅”在传统景观形态学上做研究,也要 “结合”社会学与文化理论来对景观进行文化研究,并追问景观是如何形成的,及其隐含的意识形态内核。在研究方法的讨论上,文化地理学研究专家周尚意教授也倾向于从文化生态视角去研究文化景观,因为它提供了一些全新的研究视角与新的分析方法 (见图 4)。[11]

图4 文化景观过程的层面剖析

三、文化生态视角的文化景观研究

文化为主体的转向,使得文化景观的研究出现了全新的视角。我们可以从文化生态学中文化与环境不断“适应”的核心概念出发,其中以 “适应”过程中的不同阶段和状态作为切入点,从文化景观的时空性、环境响应模式、生态演替与拓展适应以及文化景观的 “力场”四个不同角度,尝试性地论述文化生态学对文化景观的研究。

(一)文化景观的时空性与文化变迁

文化景观作为一种地域存在,有着空间上的诸多性质(比如选址以及空间布局关系等),物质与精神两种表象是不可忽视的。文化景观的实质是在自然景观之上有着文化要素的叠加,景观文化属于其母体“文化”的范畴之内,因此研究文化景观抓住时间层面以及地理空间上景观文化的变迁两个维度是关键。文化生态学的研究核心能够帮助人们更清楚地透视这两种表象之间的关系。在文化生态学的概念体系中,文化变迁的概念适于对区域、局部文化的动态描述。文化变迁对于文化生态研究的实际价值更大。由此,可以概括文化变迁的内涵为:由于内外因作用而引起的一个民族或区域的文化结构性的变化。[12]通过时间的延展,总有一些变化和始终不变的成为文化流传下来,构成历史的主题。所以时间的维度和文化的维度又是相互支撑的。通过之前的论述,文化结构性的变化必然引起文化生态体系发生不断地相互影响。人们将文化视为空间过程的媒介,“人们借由文化的过程把物质世界的平凡现象转变为由这些现象赋予意义和价值的一些重要象征所组成的世界。”[13]所以,通过文化的变迁来研究景观文化,从而研究文化景观是一个便捷清晰的入口。

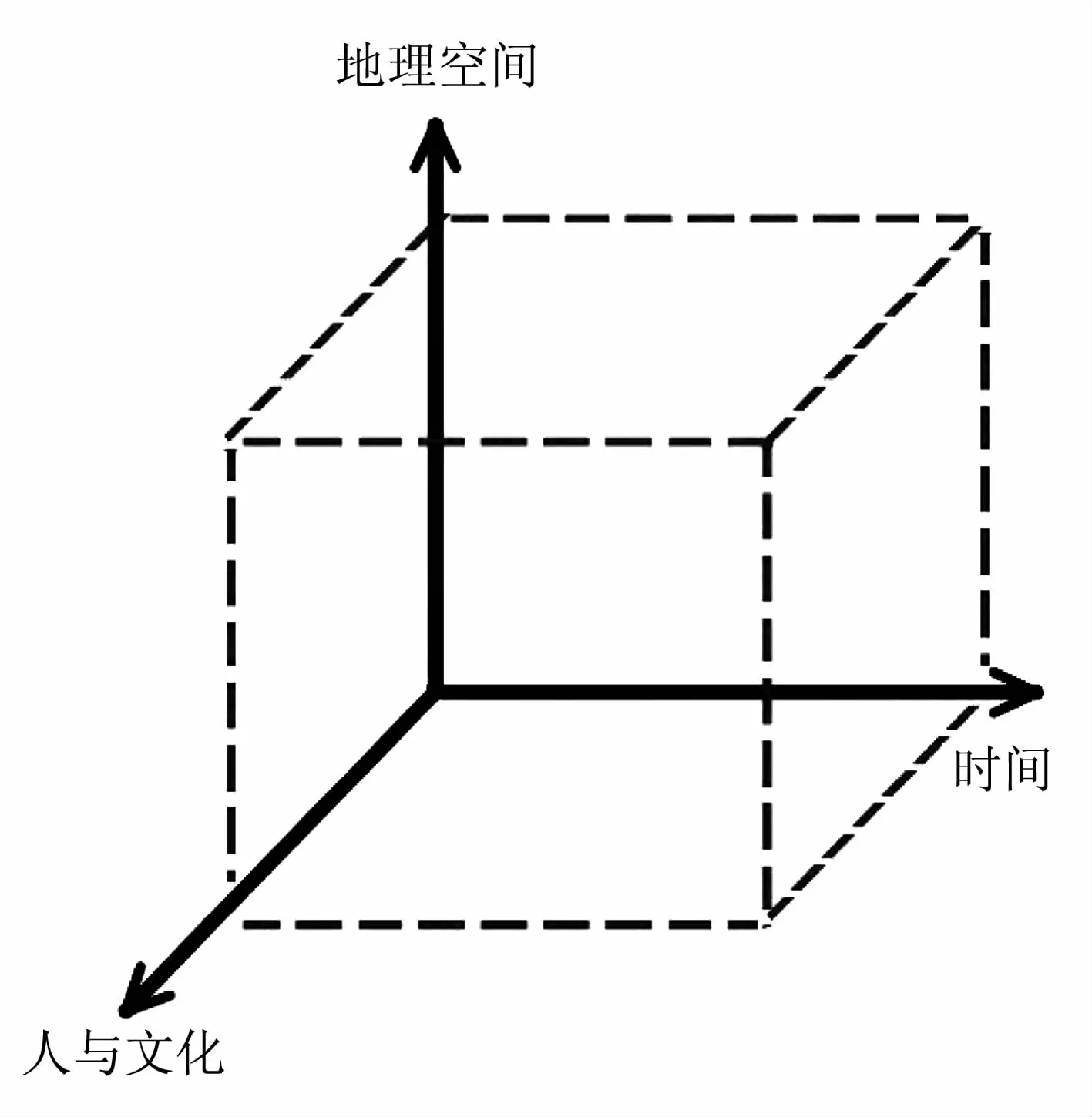

有学者通过传统文化地理学与新文化地理学结合,从文化的角度提出了五个复数概念构成研究框架,来指导人文地理学问题的建构和研究路径,其中就包含空间与时间维度。[14]我国文化地理学知名学者周尚意教授指出,应当将文化景观概念放在其历史发展的进程中去研究,从而扩大了文化景观的研究范围。通过文化生态学,将文化景观的时间与空间的过程作为全面探析文化景观的重要方面,其中除了文化景观及文化变迁的宏观的变化过程之外,也包括细化的文化空间与空间文化的变化、景观文本的流变与作用过程。因此从文化生态学的视角选择时空性为方向对文化景观的研究维次,可简单用示意图表示 (见图5)。

图5 研究定位维次示意图

(二)文化景观的环境响应模式更新

文化作为文化景观的动因起着主导作用,其中民族、身份与人地观,成为文化生态学通过环境响应运作模式透视文化景观的又一独特视角,这也是文化生态学以文化研究为主导性的重要体现之一。有人将这种过程以 “文化——时间——自然景观——约束因素——文化景观——文化”循环的方式表现出来。[15]这种关系在表达层面上,时间与约束因素平等出现不够准确,自然景观与约束因素中的过程略显粗糙。从文化景观与自然景观区别的角度,作为文化的一种外化体现,两者之间形成了一种互动与反馈的往复过程,但是这种过程也不应该是一种封闭的圆环形态,而是一种螺旋式上升的形态 (见图6)。诠释了文化的环境响应模式:一种不断螺旋向上的模式,图中截取了其中的一个循环单位。如果截取文化景观为头尾的话,就可表述为文化景观的环境响应模式:文化景观在景观人类利用和改造自然的同时又受自然、社会、技术等因素的制约,从而又从文化景观中产生相对前一轮文化的 “文化新体”去继续影响文化景观。

图6 文化景观环境响应更新图式

人类是文化的缔造者,“种族、身份相互作用形成多重主体性,并在人际的、社区的、地区的、国家的和全球的不同空间尺度上建构与变动”[16],个人的主体性扩展到团体的主体性,以此发展到民族的主体性,而主体性是建立在区别其他个体所倡导的主体价值认同基础之上的。因此民族以及身份等要素必定导致文化中独特的人地观的产生,从而控制影响文化景观与环境响应的独特性。这也就生成了一种 “权利”渗透作用在景观之中。

(三)文化景观的适应与生态演替研究

文化景观是某种文化在自然景观上的外在叠加。从文化生态学的视角研究文化景观的适应与生态演替,其实质就是研究文化内核的适应性进化以及在某种外力的作用下和作用消失后,文化生态演替的外化形式所出现的变化过程。

从文化景观的内核文化入手,文化的适应是反映文化特性和文化功能的基本概念。主要指文化对于环境的适应,有时也指文化的各个部分的相互适应。同时环境对文化适应又具有一定的表现性。这种表现性就体现在文化景观对其所处环境的适应。文化是人类社会特有的现象,是人类为了满足自身的需求而创造出来的物质和非物质产品的总和。美国文化人类学家 L.A.怀特认为:文化是特定的动物有机体用来调适自身与外界环境的明确而具体的机制。文化对于环境的适应主要表现为工具和技术适应、组织适应、思想观念适应三个方面。这三个方面恰恰也是文化景观在其所处的环境中的适应开拓的重要决定性因素。如图7所示,后续的康区佛教文化景观的适应性研究部分,就将按照工具和技术适应、思想适应以及组织适应三方面因素来展开研究。

图7 文化适应与文化景观适应关系

文化的适应是指一种文化经过传播和扩散在新的环境要经过一个融合适应的过程。在这个过程中,外来的与本土的文化之间要发生一种相互同化的作用。如果任何一方是野蛮的,取而代之的,那么另一方将会强力抵抗,形成一种连锁反馈效应的负相关的结果,对双方都可能是破坏性的。相反,文化的发展就在于不断地互相吸取营养,结果形成双方互补共同进步生长的连锁反馈。这种外在的形式表现也可以理解为文化的生态演替。

生态演替 (Ecological Succession)是生态学中的一种系统的方法和概念,是指随着时间的推移,一种生态系统类型 (或阶段)被另一种生态系统类型 (或阶段)替代的顺序过程。生态系统是动态的,从地球上诞生生命至今的几十亿年里,各类生态系统一直处于不断的发展、变化和演替之中。引起生态系统演替的外因有自然因素和人为因素。内因是生态系统内部各组成成分之间的相互作用。按演替的方向,生态系统的演替可分为正向演替和逆向演替。简单概括起来就是从无到有和从有到无、从发展到平衡、从打破平衡到再平衡的不同过程。

以文化生态学的视角来研究文化生态演替从而研究文化景观的演替过程,其中文化生态演替的原因、演替的方向、原生与次生的演替都是重要的研究内容。我们将不同种类文化之间的传播与竞争放在生物学视角下去研究。文化生态演替可以有很多种的可能,其中一种就是指文化生态系统受到外界环境的压力或者意外力遭到破坏,在此种破坏性的外力减弱或退去后,出于自身本能的生态动力恢复原有的状态。现代人深刻理解到自然生态平衡和可持续发展的重要性;文化生态学让我们同样深刻认识到文化生态的和谐与平衡对本就脆弱的人类社会有着怎样重要且深刻的影响。从文化生态演替研究文化景观,不但是对文化景观本身理论研究的丰富,更是对文化生态学的一种再丰富的过程。我们可以明确文化演替中的内外因素、演替的方向与文化景观的演替之间的逻辑关系;从文化演替的原生与次生关系更好地解读文化景观的演替模式,从而明确文化景观的变化与发展。

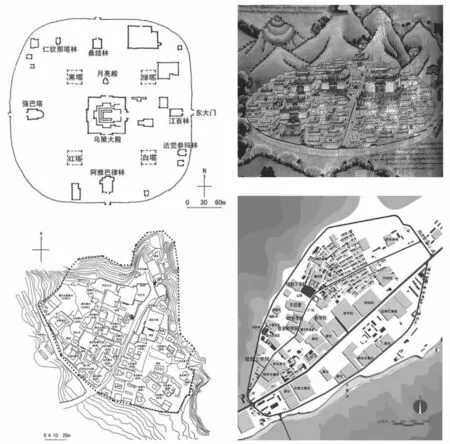

几乎每一种外来的文化都会发生适应与演替,也都会产生连锁反馈。自公元7世纪起,佛教分别由印度和我国汉地传入西藏,公元10世纪中叶后形成藏语系佛教,是中国佛教的组成部分,是佛教在西藏的地方形式。[17]从西藏的佛教文化景观就可以看出文化景观的开拓与适应,同样其中也有着文化演替的不同表现。从佛教进入西藏的历史过程中,有文化迅速的融合与发展,同时也有着特殊的朗达玛灭佛这样的文化生态灾难。这些在整个文化生态中也都是不可避免地出现的特殊局面。但是从佛教文化进入西藏以来,在大的时间轴上,整体是呈现了一个正向演替的过程。通过文化生态的适应性原则,可以辅助我们对当地佛教文化景观展开这一层面的研究。从寺庙建筑群的选址以及布局结构上我们可以清晰的看到,由文化源地印度传统的曼陀罗式到符合西藏地理环境、寺庙组织结构、等级制度以及传统文化的自由式的转变。图8就是典型的文化景观的选址、形式及布局转变的例子,从图例中我们可以清晰地看到藏地佛教文化景观的选址和布局结构等都进行了适应的过程。西藏扎囊桑耶寺 (建于公元8世纪 60年代)是严格按照当时印度的曼陀罗的格局制式建造的,属于平坝的选址类型。其余三座分别是萨迦寺 (建于公元 10世纪)、色拉寺(建于公元 15世纪)、甘肃夏河拉卜楞寺(建于公元18世纪)。随着时间的推移接下来的三个例子逐渐出现了形制上的变化,最后到自由式的形成。充分体现了同一类型文化景观的开拓与适应。佛教文化是佛教文化景观的 “母体”,只有从“母体”理论的角度找到其文化的理论根源,看见并看清文化景观存在的价值与意义,才能更好地保持文化景观自身的纯正血统,从而达到文化景观应有的独特功能和具有其自身特点的文化属性。[19]因此从文化生态学入手研究文化景观,更有利于把握文化景观的复杂特性。

图8 藏地寺庙文化景观的开拓适应[18]149

(四)文化景观的 “力场”

文化生态学主张从多因素中研究文化的产生,和文化“活着”的环境与状态。从文化生态学的立场看文化景观,就是要把文化景观放在一个整体的、联系的、互动的 “力场”进行其 “活着”的环境与状态研究。“文化不可能在理想的纯粹的条件下发展,各种因素的相互作用最终构成文化的‘场’。所谓的 ‘场’或者 ‘力场’,本意是指文化处于多种力错综纠结的相互作用。”[20]通过对文化景观的研究与总结,文化景观的 “力场”在各种力的相互作用中体现,它们分别可以是文化扩散的作用力、自然环境作用力 (包括制约力和促进力)、技术作用力 (包括制约力与促进力)、特殊文化因子作用力(宗教类的“绝对精神”,如活佛、瑞像等)、政治作用力、性别作用力、突变作用力等。每一种力又提供了文化景观的一种变化的可能性和结果。文化景观在这些力的相互作用中,不断找到自己的一种平衡状态,在状态被打破后重新找到新的平衡定位自己。

通过具体的层次分析法,或者其他具体操作,每一处或者某一种类型的文化景观都有一个独一无二的作用力的权重,我们针对诸多作用力的影响程度可以示意性地建立一个文化景观的 “力场”。这样就有助于个性化的分析,判定文化景观的生长类型以及将文化景观之间进行有效的比对研究。如果以图形示意它所处的力场可用图9表示其形式。图中将涉及到的假设的6种主要的作用力安排在一个180度的半圆内,比例按其权重系数比划分,半径平均分为10份来标明力的等级大小。每一种力的作用效果按照力的大小和权重形成的扇形面积表示。其中每一种力的负作用效果 (制约效果),仍然从圆点0开始计算并以反白的形式表现出来,如果负的作用效果大过积极的正向效果,将以深色出现在半圆中,表现此种力量给这种文化景观带来的负面力量作用。

图9 文化景观 “力场”示意图

四、总结

文化景观因其自身具有“活”的复杂性,在“文化转向”发生后,亟待需要较为清晰、高效和与之相契合的研究视角。论证均是在以文化生态视角的文化研究为主导,传统景观形态研究与文化因子相互作用研究为辅的方法下,将文化景观放入一个动态场去研究,能够在更为广泛的层面看清文化景观的构成,丰富文化景观的分类,明晰比对,深化分析景观过程;在文化生态学的互联全局的立场贴近文化景观创造者的真实想法,将其从文化生态学的运作模式以及方法去解读与研究,为后续的文化景观研究、保护以及设计复原提供有力的理论支持和路径引导。

[1] 向岚麟,吕斌.新文化地理学视角下的文化景观研究进展[J].人文地理,2010(6):7-8.

[2] 肖笃宁,钟林生.景观分类与评价的生态学原则 [J].应用生态学报,1998(2):217-221.

[3] 邬东璠.议文化景观遗产及其景观文化的保护 [J].中国园林,2011(4):1-2.

[4] 陈同滨.中国文化景观的申遗策略初探[J].东南文化,2010(3):18-19.

[5] 黄郁馥.20世纪兴起的跨学科研究领域——文化生态学[J].国外社会科学,1999(6):19-20.

[6] 张曦.发展理论与文化生态学 [M]∥宋敏.边疆发展中国论坛文集 (2010)·发展理念卷.北京,2010:78-79.

[7] 陈宗海.旅游景观文化论 [J].上海大学学报 (社会科学版),2000(3):108-112.

[8] 沈福煦.中国景观文化论 [J].南方建筑,2001(1):40-43.

[9] Claval P,Entrikin JN.Cultural Geography:place and landscape between continuity and change[M]∥Strohmayer U,Benko G.Human Geography:a history for the 21st century. London:A Hodder Arnold Publication,2004:25-46.

[10] [英]迈克·克朗.文化地理学 [M].杨淑华,宋慧敏,译.南京:南京大学出版社,2005.

[11] 周尚意.英美文化研究与新文化地理学[J].地理学报,2004(10):162-166.

[12] 江金波.论文化生态学理论的发展与新构架 [J].人文地理,2005(4):122-123.

[13] Cosgrove D,Jackson P.New Directions in Cultural Geography[J].A rea,1987,19(2):95-101.

[14] 李蕾蕾.新文化地理学重构人文地理学的研究构架 [J].地理研究,2004(1):123-134.

[15] 张润鹏.文化生态学研究范式在法学领域的应用 [D].长沙:湘潭大学法学院,2005.

[16] Longhurst.R,Introduction:subjectivities,spaces and places[M]∥Anderson K,Domosh M,Plie S,Thrift N.eds. Handbook of cultural geography.London:Sage Publications,2003:283-289.

[17] 弘学.藏传佛教 [M].成都:四川人民出版社,2012.

[18] 黄越昊.谈藏传佛教寺院形制的转变 [J].华中建筑,2010(3):149-151.

[19] 徐文廷,林建群.中国佛教文化景观感知刍议——五蕴视角 [J].华南理工大学学报(社会科学版),2013(2):98-102.

[20] 周宪.世纪之交的文化景观——中国当代审美文化的多元透视 [M].上海:上海远东出版社,1998.

Research on Cultural Landscape from Perspective of Cultural Ecology

XUWen-ting,LIN Jian-qun

(Architecture School,Harbin Institution of Technology,Harbin 150001,Heilongjiang,China)

Based on research of complexity of cultural landscape and the present situation of China's cultural landscape protection,this paper redefines the methods of cultural landscape from the perspective of new culture geography's academic claims.It also analyzes the three cultural landscape research entrances:time and spatial process,race identity and the relationship concept of human and land,and landscape as the veil.Taking Tibetan Buddhist cultural landscape as research object,this paper proposes the research path.Firstly,the basic research of cultural landscape dominated by the cultural turn could guide landscape texts reading.Secondly,from the cultural landscape change analysis,we could find the forces of cultural landscape.At last,it puts forwardmultiple integrity to guide the practice of cultural landscape protection and development.

cultural landscape;cultural ecology;time and space;environmental response;field of force

TU986.4

A

1009-055X(2015)03-0082-07

(责任编辑:邓泽辉)

2014-08-04

徐文廷(1984-),男,黑龙江哈尔滨人,博士生,主要研究方向为风景园林文化景观。林建群(1950-),男,黑龙江哈尔滨人,教授,博士生导师,研究方向为风景园林、文化景观。