大学生网络组织建设管理路径*

王功敏

(华南理工大学党委宣传部,广东广州 510640)

大学生网络组织建设管理路径*

王功敏

(华南理工大学党委宣传部,广东广州 510640)

当前,互联网已深深地嵌入大学生的学习生活,大学生的思想意识和价值取向的独立性、选择性、多元性、多变性等特征日益明显。意识形态领域情况复杂,形势严峻,敌对势力对高校的渗透分化一直未消停,高校思想引领的任务繁重且紧迫。其中一个突出的问题就是传统实体组织主导的校园文化秩序面临着现代网络虚拟组织的挑战。虚拟网络组织冲击和改变了传统实体大学生组织引导管理的模式和手段,并在深层次上影响大学生的成长发展。因此,适应当前网络组织快速发展的新形势和意识形态领域的复杂态势,应创新大学生组织建设管理思路和方式,培育符合主流价值的网络组织。

网络组织;建设管理;路径

一、研究缘起

(一)大学生网络组织的快速发展,深刻影响高校意识形态领域的安全

马克思在《哲学的贫困》中指出:“手工磨产生的是封建主为首的社会,蒸汽磨产生的是工业资本家为首的社会。人们按照自己的物质生产的发展建立相应的社会关系,正是这些人又按照自己的社会关系创造了相应的原理、观念和范畴。”[1]科学技术与意识形态安全存在紧密的联系。当前,新媒体的勃兴,重构了信息传播与人际交往的方式,促使网络组织不断发展。新媒体又以信息传播无以伦比的强大优势日益渗透到意识形态领域和高校校园。习近平总书记在全国宣传思想工作会议上强调:“意识形态工作是党的一项极端重要的工作”。[2]而大学生一向是敌对势力竞相争夺的重点对象,加上网络的开放性、匿名性等特质,大学生网络组织自然成为敌对势力进行渗透分化、影响高校主流意识形态安全的重要渠道。于是,我们不得不关注网络组织,关注网络安全。

(二)高等教育的大众化极大地改变了大学生组织参与的目标导向

自20世纪90年代末期以来,伴随着高校的大扩招,我国的高等教育进入了大众化阶段,高等教育的目标也逐步从培养精英转到培养合格的现代公民。高等教育不仅要使大学生成长,更要使大学生成人,成为合格的 “国家公民”。大学教育越来越注重对大学生的独立性、自主性和创新能力的培养。一名合格的大学生不仅要掌握扎实的专业理论知识,同时也要具有较强的行动能力和社会参与能力,其中能否积极参与各种实体社团成为衡量高校培养合格公民的重要指标。在信息社会中,大学生生活的空间超越了学院、学校、地域和国界等特定条件,互联网正吸引着大学生自由在网站、论坛、微博、微信等平台上表达自己的观点,投身各类虚拟网络组织。为此,在积极参与实体社团的基础上,关注和响应虚拟网络社区议题成为衡量信息社会中高校培养合格现代公民的重要指标。

(三)传统实体组织监管机制难以适应现代社会发展的新形势

当前大学生的组织参与行为,主要有实体组织参与和网络组织参与两种类型。大学科层化管理已经成为国内外大学组织管理的主流范式。我国大学院校二级管理中的权力分配模式是科层制在我国大学的具体实践形式。[3]大学建立了较为严密和高效的科层制管理体系和引导模式,通过学校、院系到班级的科层制管理体系能够全方位监管大学生的组织参与情况。当前,我国高等教育已经进入从规模扩张到内涵发展阶段,推进现代大学制度建设,要改造原有行政色彩浓厚的科层制。同时,新媒体打破了传统媒介的空间、地域限制,以其传播内容的海量性、传播的即时性、隐蔽性和影响的广泛性,造成了人际交往沟通过程中内容的海量性、沟通手段的多样性、交往主体的主动性等特点,催生了新的组织参与模式——大学生网络组织。以微信、QQ群、MSN群、论坛等网络平台为载体,基于一定的兴趣爱好或某些特定目的,自发成立、自主发展的各类网络组织不断兴起发展。不同于传统的学生社团等实体组织,网络组织主要依靠网络联系,大学生参加在线聊天、讨论等网络交流活动,甚至延伸到开展线下的现实交流活动。网络组织交往参与具有随意性、突发性、隐匿性和跨界性等特征,对传统的组织监管和引导带来了挑战。

(四)虚拟组织和实体组织重构了大学生组织参与的生态环境

随着互联网的快速发展,网络介入高校大学生日常学习和生活的程度越来越深,大学生学习和生活的信息化和虚拟化水平也越来越高。虚拟网络在再塑大学生信息素养的同时,也给高校学生管理和大学生网络参与引导带来了挑战。当前高校以实体组织为依托的科层制管理模式和信息社会中依托互联网培养大学生素养的冲突越来越明显,主要表现为高校大学生网络组织参与的行为和类型所遵循的规则和逻辑,不同于高等学校依托实体网络组织进行管理的规则和逻辑,前者侵蚀和消解了高校实体组织管理的效率,增加了实体组织管理的成本和风险,最终影响到高等学校秩序管理权。

二、大学生网络组织的形成机理

当前,大学生网络组织的形成深受陌生人社会和信息社会虚拟交往的影响,兼具个人独立自主性和跨空间拓展性,具体表现如下:

(一)弱关系成为大学生网络参与的显著特证

美国社会学家格兰诺维特提出了强关系和弱关系。他认为,强关系是一种基于情感或血缘的关系,重要表现是关系双方信任度较高,而弱关系的使用在求职过程中比强关系更具优势,因为弱关系的社会关系网络更广泛,能够可能接触到关键性的求职信息,谋求上层决策人士的帮助从而有助于求职的成功。[4]边燕杰提出强关系在中国表现为人情关系,而人情关系无论是直接的还是直接的都是强关系,其作用不仅是提供就业信息更重要的是提供实质性帮助。[5]

当前,大学生人际交往在重视强关系的同时,也呈现出明显的拓展性。尤其是虚拟空间的交往呈现出明显的弱关系特点。一方面,大学生关系交往的主体由先天性的亲属群体向后天性的社群组织转变,社群参与和组织管理逐渐基于兴趣、共同体利益等结合,整合的力量不再依据组织系统的控制性,而是立足于社会的建设和自下而上的反映公民诉求。另一方面,现代社会人际交往和组织管理更多地强调平等观念,通过全员参与和横向互动推动现代人格的形成,推动和形塑大学生的弱关系文化。大学生正越来越远离以亲属为核心的强关系联系模式,逐渐依赖以后天的同辈群体和非亲属基础上的地缘网络等弱关系,作为他们日常联系和互动的纽带。

(二)从先赋性关系逐渐过渡到后天性建构关系网络,成为大学生网络参与的方向

大学作为大学生进入社会的 “中转站”和“连接点”,既是大学生进行社会化的重要场域,也是大学生习得社会规范和生存规则的重要阵地。网络组织参与帮助大学生逐渐从先赋性关系网络过渡到后天性建构关系网络,从而不断强化大学生的社会性,提高大学生的社会化。先赋性关系网络是建立在血缘、遗传等先天因素基础上的关系,主要包括父母、配偶、子女及其他亲属。后天性构建关系网络则是通过后天活动与努力建立起来的血缘和亲缘以外的关系,包括朋友、邻居、同事等非亲属。

具体来看,首先,网络组织参与改变了大学生关系网络。即大学生的交往注意力不再集中在校园内部的实体组织参与,交往对象也不再局限于家庭和亲友,而是逐渐将实体组织参与和网络虚拟组织参与交织在一起,形成线上和线下互动式交往新模式,交往对象逐渐从家人、亲戚向同辈群体、兴趣群体拓展;其次,网络组织参与逐渐形塑了大学生新的社会观和交往观。网络世界是一个虚拟社会,也是现实社会的投射,大学生通过网络组织参与扩大了接触和了解现实社会的途径,在一定程度上培养和锻造了适应现实社会的能力和素质。当然也可能陷入虚拟交往的困境。多种多样的网络参与体验,最终会提升大学生的交往能力和改变大学生看待社会的态度立场。

(三)利用后天性建构关系网络进行交往成为大学生融入社会的基本途径

在后天性建构关系网络基础上,大学生通常会通过跨界互动和拓展交往的方式提升社会参与能力和自我适应能力,从而更好地融入周围环境。基于网络的开放性、匿名性互动性等特质,越来越多的大学生倾向于借助网络或网络组织进行人际交往。

大学虽然没有边界,但是校园却有边界。在互联网不发达的早期,大学生呈现出交往校园内卷化特质,即大学生的交往对象以非亲属的同学为主,交往频率最高的对象集中在校园里面。大学生主要以校园内部交往为主,体现出大学生交往空间的聚合性和交往阶层的一致性。与外界交往更多通过书信、参加活动等方式进行,交往对象比较固定,交往目的比较明确,交往范围比较狭窄。但随着网络的蓬勃发展和广泛应用,大学生既可以超越校园边界,也能够跨越大学、国际边界,跟广泛的陌生世界进行交往和互动,交往对象和交往目的也可以随时调整,交往的随机性和变动性也较强。这既带来了大学生网络组织的活跃和复杂,为大学生网络组织引导管理带来了难度,也提升了大学生的组织参与能力和管理水平,为大学生更好地适应和融入社会奠定了基础。

三、网络组织参与对当代大学生成长的影响

网络组织作为大学生在网络中的一种特殊人际组织形式、自发的新型信息系统、交往关系系统,在深层次上冲击和改变着传统的大学校园文化秩序,对大学生的成长发展产生深刻影响。

(一)理论分析

1.网络组织参与成为大学生社会化的重要途径

不同于大学生实体组织参与,虚拟网络参与行为具有匿名性、多变性和复杂性等特征,对大学生社会化的影响也具有多元性和隐匿性等特征。互联网作为获取信息的重要途径,也是一个平等的交互式交流平台。大学生的社会化也需要增加网络社会化的新知识和新内容,以帮助大学生树立正确的网络价值观和了解网络利用规则,建立理性的网络主体意识和参与意识。同时,社会化的空间和场域由物体空间逐渐延展到虚拟空间,这是当前和今后大学生社会化的重要特征。早期社会化模式的适应性和有效性在下降,探索新的大学生网络组织引导管理模式,才能够适应虚拟网络发展导致大学生社会化模式的新变化,从而更好地引导学生健康成长成才。

2.网络组织参与影响了大学生的交往方式和公共参与方式

信息社会改变了人们的生活方式,也影响了人们的交往方式和参与模式,越来越多的人依赖网络进行交往、表达利益诉求和参加公共活动。人际交往方式和公共参与模式的改变,也对社会治理和公共管理提出了新的要求。当越来越多的年轻人热衷于虚拟网络活动和虚拟社区参与时,传统的组织引导管理工作需要适时调整。当然,我们应该认识到,不同类型的网络组织的存在和扩散,会形成一个多元化的、竞争化的团体组织并存格局。这种基于利益、兴趣、地位等的一致性而结成的不同社会团体和组织,能够对权力构成一种“社会的制衡”,在一定程度上推动高校的良性运行和协调发展。

3.网络组织参与塑造了大学生开放包容的心态和现代化人格

网络组织参与拓展了大学生的社交面,丰富了大学生的社交对象。网络交往具有虚拟性、选择性、灵活性、快捷性,使得大学生可以在家人亲戚交往、同学交往、师生交往之外找到与陌生人互动的平台。网络参与者因“身份不在场”,很容易重新选择和构造自己的身份,并以新匿名身份转换加入一个新的网络组织,使得大学生在熟人交往之外更好地跟陌生人进行互动,从而帮助大学生更好地适应匿名社会,有助于培育大学生开放包容的心态。此外,网络组织参与是现代社会的基本交往形式。大学生广泛参与网络组织能够更好地认识和理解信息社会背景下人际交往的表现形式和发展趋势,可以帮助大学生培养和塑造现代化人格。

4.网络组织的发展导致非主流声音涌现、科层管理适应困境

网络组织使得大学生不再局限于以往由学校所掌控的体制化的发声渠道,而是可以参与更加广阔的网络世界表达自己的观点和诉求。大学生对社会现象的观察不再限于发表简单的看法、观点,而是试图提出不同于主流的理论解释。形形色色的非主流的声音不断涌现,并从网络影响力向现实影响力延伸。纷繁复杂的非主流声音对主流意识形态带来负面影响。同时,还必须认识到,网络组织大大提升了大学生的自由度、自主性,使大学生容易形成以自我为中心的生活方式和价值理念,集体意识谈薄。而现实中,德国著名社会学家和管理思想家马克斯·韦伯构建的科层制是现代社会最具影响力的管理模式,广泛应用于包括大学在内的各种组织管理中。科层制是依职能和职位进行分工和分层,以规则为管理主体的组织体系和管理方式。大学学生社团等实体组织的科层管理,可训练大学生遵守秩序、讲究规则意识、对自己的言行负责。这样培养的人能较快适应社会。但网络组织的显著特点是开放性、虚拟性、互动性和自由性,网络组织的特质与科层管理特征激烈碰撞,可能导致大学生难以适应以科层制管理为主导的现代社会,出现逃避、不负责任等倾向。

(二)相关数据分析

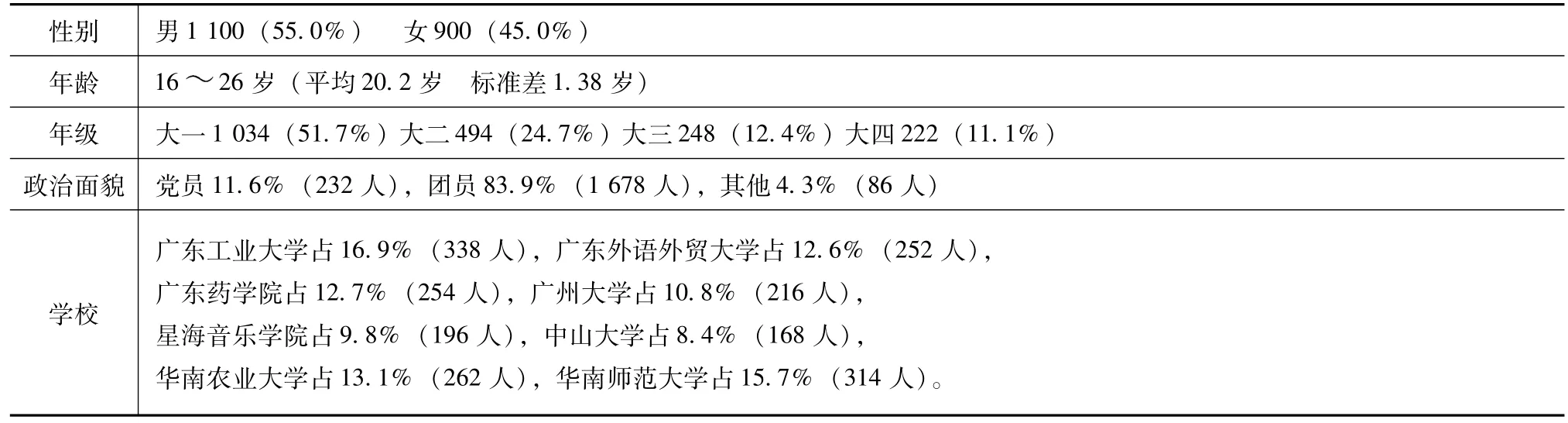

为了了解当前大学生对网络参与和网络环境的评价,笔者在广州地区 8所高校 (中山大学、华南师范大学、华南农业大学、广东工业大学、广东外语外贸大学、广东药学院、广州大学、星海音乐学院)发放了调查问卷 2 100份,回收有效问卷2 000份,问卷有效回收率为95.24%。

样本基本情况见表1。

表1 样本基本情况

调查显示,广州地区大学生对当前网络环境评价较高,对网络安全、网上人际信任、虚拟网络身份、网络交往规则等都持正面的态度 (见表2)。

65.0 %的大学生不赞同 (包括非常不同意、比较不同意、有点不同意、不能确定)“我与一些网友经常用视频对话”,赞同比例 (包括有点同意、比较同意、非常同意)为15.6%。

63.5 %的大学生不赞同“我与一些网友经常用语音聊天”,赞同比例为18.0%。

59.8 %的大学生不赞同“网络成员即使在有利可图时也不会利用他人”,赞同比例为13.1%。

58.9 %的大学生不赞同“当我在网上与别人聊天时,我觉得更像是在跟自己对话”,赞同比例占18.3%。

57.9 %的大学生不认可“我觉得在网络环境下讨论一些事情很安全”,认可比例为17.6%。

56.2 %的大学生不赞同“我不担心参与网络上的一些事情”,赞同的比例为17.4%。

55.5 %的大学生不赞同“我与一些网友经常用E-mail联系”,赞同比例占23.7%。

54.7 %的大学生不赞同“网络成员总是会遵守对彼此的承诺”,赞同比例占17.2%。

51.8 %的大学生不认可“我觉得在网上可以很随意、自由地与人交谈”,赞同比例占27.8%。

50.3 %的大学生不赞同“我担心网络上其他成员对我的评价”,赞同比例占24.5%。

49.6 %的大学生不认可“我不担心其他网友对我的评价”,认可比例占28.2%。

48.6 %的大学生不赞同“我从来不会用真实身份与网络上的人联系”,赞同比例占28.6%。

45.1 %的大学生不赞同“网络成员之间会相互信任和依赖”,赞同比例占24.9%。

33.6 %的大学生不赞同“我担心在网上留言会让不该看到的人看到”,赞同比例为43.4%。

31.0 %的大学生不赞同“在网上参与讨论一些事情时,我也会顾虑别人对我的看法”,赞同比例为43.4%。

可见,广州地区大学生不赞同比例最高的是通过语音和视频跟网友聊天和对话。这表明大学生利用网络语音和视频与网友互动和联系时非常谨慎,大多数大学生不会轻易跟网友通过语音和视频联系;赞同比例最高的分别是参与网络讨论顾虑别人的看法和担心网上留言被他人看到。这表明大学生的网络言论与网络话语表达等网络参与行为也比较谨慎,而且在意网络参与行为对自己的网下日常生活产生影响。

表2 大学生对网络参与和网络环境的评价(单位:%)

四、加强大学生网络组织建设管理的具体路径

长期以来,高校建立了较为严密和高效的科层制管理体系和引导模式。当前,网络组织不断发展壮大,成为大学生活动的新领域、新形式,对传统的组织监管和引导模式带来了挑战。为此,有必要更新管理理念,重构当前大学生组织参与的监管体系和引导策略,引导大学生网络组织健康有序发展,为大学治理提供新经验。

(一)坚持集体主义导向,强化对虚拟社会的价值观整合

1.在虚拟网络空间强化集体主义价值观的主导作用

在我国,集体主义是社会主流意识形态所倡导的价值导向,在社会中发挥着基础性整合作用,是调整个人与他人,个人与社会之间关系的行为规范。但是网络具有自由、开放、互动等特点,大学生网络组织还具有大学生这一特定群体的特征,他们的思想、心理、语言等存在聚合性和接近性。在开放匿名的网络空间,大学生的网络行为虽具有了创新性和自主性,但也容易导致了网络空间的乱象和负面价值的扩散,因此,要强化集体主义价值观的主导作用。

2.发挥集体主义的统合功能,引领和规范个人网络行为

首先,强化集体主义价值观对网络空间、网络组织和网络行为的规训功能。将大学生网络组织纳入高校学生日常管理视野,以社会主义核心价值观为引领,通过登记备案、经费支持、联合管理等方式,给予组织支持和相关指导,并通过培训、活动倡导等途径,推动网络组织活动提高境界和责任感,使网络组织产生对学生管理部门的信任、对党团组织倡导活动投入的积极性。

其次,要发挥集体主义价值观对网络活动的宏观治理。加强微博微信等新媒体的管理,出台学校组织机构 (包括学生社团)、个人微博微信管理办法,指导网络文化开展,引导个体网络行为,促进网络行为规范的内化,形成健康向上的网络文化。

第三,拓展党团组织适应新媒介传播的管理方法。高校管理部门一方面要增强师生骨干在网络组织的覆盖,密切注视网络组织的发展态势,及时进行方向性引导;另一方面还应建立一套党团组织在新媒体环境中公众形象管理策略,创新管理理念和活动方式,通过举办微博展示大赛、微信创新大赛等各种形式的网络活动,吸引大学生积极参与、展示、传播正能量。

(二)建立个人网络信用识别机制,推动网络诚信和诚信校园建设。

1.建立大学生的网络信用身份体系与识别机制

现实生活中每个人都有自己的身份归属,但网络组织中人的身份可以匿名伪装,也可实名不伪装。网络组织成员加入或退出又十分自由,加剧了网络身份识别的难度,网络信用问题逐渐暴露并凸显。2014年国务院印发了《社会信用体系建设规划纲要(2014-2020年)》,彰显出国家对信用体系建设的重视,对引导网络组织诚信提供了宏观指导。要把网络信用纳入社会诚信体系,推进网络身份个人信用建设。打破网络中匿名、自由和不以为然的状态,探索建立网络个人身份统一代码,每个网络成员以个人信用代码进入网络组织,发表言论、交流信息、参与活动,不良网络言论行为也会被记录。通过对信用信息进行记录、整合、管理,形成统一的网络信用信息平台,并与个人金融等其他信用信息库共享信息。这样网民个人信用代码就像居民身份证一样伴随其一生,随时可以借助网络信用代码查询、识别其网络信用记录,为了解个人信用提供权威的信息和数据。

2.推动网络诚信和诚信校园建设,打通实体空间与虚拟空间的诚信连接机制

随着社会信用大体系的建立和完善,诚信更加成为大学生个人素养的重要内容。要引导大学生按照网络组织的运行规则,理性发言、诚信互动,并以网络组织为联络载体,组织开展社会实践、志愿服务、公益活动等积极健康的现实活动,通过现实性聚集、现实交往中的真实体验、交流互动,增进成员间的感情与了解,促进大学生自觉遵守网络言行规范,网上网下言行一致。

(三)促进实体组织与虚拟组织互动,优化组织参与环境

1.充分发挥实体组织引导的优势

实体组织参与,比如参加各种学生会、团委、协会等社团组织,仍然是当前大学生的重要参与网络,这种由学校管理部门主导的、存续时间相当长的实体组织是当前整合大学生力量的重要平台,也是高校团委、学生处等部门管理各类大学生组织的重要法宝。

2.形成健康、活泼的网络组织参与氛围

根据笔者开展的调查结果显示,大多数大学生的网络互动和网上交流都比较谨慎,不仅不会轻易与陌生人视频聊天和见面,而且对自己的网络留言和网络评论非常谨慎,大多数大学生不会用真名真姓在网上留言。这就表明现代的网上互动需要依靠制度性力量来加以制衡,需要通过健全网络行为规范和创造良性网上互动空间,增强大学生的网络自信和网络互信,从而推动和形成健康、活泼、向上的网上互动秩序和网络行动空间,最终有利于建立和谐、有序的网络组织运行规则。

3.推动线上参与和线下参与的互动兼容

大学生网络组织参与并不是盲目的,大多数网络互动和网上交流比较谨慎,目的性也较强。因此,要充分利用线下实体组织参与的 “在场性”特征,帮助大学生认识到线上网络组织参与同样具有 “可追溯性”,只有负责任的组织参与方式才能充分享受线上参与和线下参与带来的愉悦。要通过线上线下互动,发挥线上网络组织活动的互动性强、参与面广等优势,发挥线下活动的面对面、真实体验等特点,全方位、多角度开展中国梦、社会主义核心价值等主题教育活动。

(四)建立常态管理和危机管理系统,促进校内联动

高校网络组织引导管理的对象是大学生,而大学生分布在学校各个学院,网络组织中大学生的思想心理动态瞬息万变,因此,对大学生网络组织进行引导管理,重点在基层,关键是形成常态机制和危机管理机制。

1.构建灵敏的、以最基层辅导员为触角的常态管理系统

构建一个以基层辅导员为触角的常态管理系统,将大学生网络参与的组织管理控制在有序范围内,是大学生网络组织管理中重要的一环。辅导员可开通个人微博微信,吸引学生关注,并通过学生干部、学生党员等密切关注大学生在网络中的思想行为动态,及时进行引导。在大学生网络参与的事件和话题中,辅导员要合理利用学生的自我调节机制,充分发挥学生依法参与民主管理的作用,调节各方利益,缓和各种矛盾。

2.建立常态化的协调沟通、利益诉求表达机制

马克思指出:“人们奋斗所争取的一切,都同他们的利益有关。”[6]在市场经济冲击下,利益导向牵动着大学生的价值取向和行为方式。[7]当前大学生的价值观念多样化,主体意识、权益意识逐步增强,网络组织为大学生表达利益诉求提供了平台。要把大学生诉求纳入学校建设和学生教育管理的制度化、规范化、法制化的轨道,积极搭建网上评议、校长信箱、学代会、学生权益网上服务中心等沟通互动平台,认真倾听大学生的呼声和诉求,回应与学生生活息息相关的实际问题,起到沟通学校与广大学生的桥梁作用,使学生安居乐学;要及时掌握学生在网络组织等网络渠道上的舆论动态,建立健全网上舆论引导机制,有效引导舆论;要加强对国家教育政策、合理进行权益表达知识的宣传,使学生多渠道地了解诉求表达方式,引导学生理性表达自身利益的诉求。

3.形成的高校各个部门、学生以及学生社团等共同参与的应急联动系统

大学生网络参与的组织管理,需要高校、各个部门、学生以及学生社团的共同参与。一方面要建立学校各个部门配合的危机协调系统。学校各部门在大学生网络参与的组织管理事件发生后,都应以处理好事件为前提,围绕中心部门开展工作,发挥各自的作用。各部门协调有序的工作,是危机处理工作顺利进行的必要条件。另一方面,高校管理者应把学生社团看成是高校内部信息沟通的非正式途径加以运用。学生社团可引导学生与学校的沟通向学校的组织目标靠拢,预防、抑制不良信息在学生中盲目扩散,产生不利影响。

[1] 马克思,恩格斯.马克思恩格斯全集 (第4卷)[M].北京:人民出版社,1979:144.

[2] 习近平.在全国宣传思想工作会议上强调胸怀大局把握大势着眼大事 努力把宣传思想工作做得更好[N].人民日报,2013-08-21(01).

[3] 莫玉婉.大学科层制管理中的冲突与调适 [J].高校教育管理,2013(1):44-47.

[4] Granovetter M.The strength of weak ties[M].American Journal of sociology,1973(6):1360-1380.

[5] 边燕杰.找回强关系:中国的间接关系、网络桥梁和求职[J].国外社会学,1998(02):50-65.

[6] 马克思,恩格斯.马克思恩格斯全集(第 1卷)[M].北京:人民出版社,1995:82.

[7] 陶韶菁.组织参与差异如何形塑爱国主义价值观认同 [J].华南理工大学学报 (社会科学版),2014(06):121-126,149.

The Paths to Construct and M anage Internet Organizations of University Students

WANGGong-min

(Publicizing Division,South China University of Technology,Guangzhou 510640,Guangdong,China)

The Internet has deeply inserted into the current university life.For university students,their thoughts and values are demonstratingmultiple attributes,which incline to bemore independent,optional,diverse and mutable.The situation in ideology is complicated.Under severe challenges and consistent infiltration from the hostile forces,the task tomanage thoughts in universities is tough and urgent.One of the particular issues is that the traditional cultural order in the campus is now being challenged by the organization ofmodern virtual network.The impact caused by virtual network has altered the patterns andmethods in which traditional entities used tomanage university student organizations.It also exerts deep influences on the growth and development of university students. Therefore,it is necessary to adapt the new environmentof fast-growing Internetorganization and the complicated situation in ideology,which requires creating new manners to construct and manage organizations of university students,aswell as cultivating Internet organizations that fits themainstream value.

Internet organizations;construction management;path

G641

A

1009-055X(2015)03-0112-07

(责任编辑:邓泽辉)

2015-03-19

广东省教育科学“十二五”规划2014年度研究项目 (德育专项)(2014JKDYZ04)

王功敏(1982-),女,湖北巴东人,助理研究员,硕士,主要研究方向为思想政治教育。