鄂尔多斯盆地大牛地气田太原组致密储层非均质性特征

郭 妍,万旸璐,肖 露,陈 波,丁安军

(1.成都理工大学沉积学院,四川成都 610059;2.中国石油吐哈油田勘探开发研究院;3.中国石油长庆油田分公司第二采油厂,4.桂林理工大学地球科学学院)

鄂尔多斯盆地大牛地气田太原组致密储层非均质性特征

郭 妍1,万旸璐1,肖 露2,陈 波3,丁安军4

(1.成都理工大学沉积学院,四川成都 610059;2.中国石油吐哈油田勘探开发研究院;3.中国石油长庆油田分公司第二采油厂,4.桂林理工大学地球科学学院)

利用钻井岩心资料、测井资料和测试分析资料,对鄂尔多斯盆地大牛地气田太原组储层的非均质性进行分析,结果表明,太原组整体非均质性较强,太1段层内夹层少但厚度较大,太2段夹层较多但厚度较小;层内非均质性参数、渗透率变异系数、突进系数和级差表明,太2段层内非均质性较强;在层间非均质性及平面非均质性上,太1段非均质性明显较太2段强;平面非均质性与砂体展布关系密切,顺着砂坝方向的砂体连通性较好、非均质性较弱,垂直于障壁砂坝方向的砂体非均质性较强。

非均质性储层;致密储层;太原组;鄂尔多斯盆地;大牛地气田

储层的非均质性是指储层在形成过程中受沉积作用、成岩作用和构造作用的影响,其岩性、物性、电性及含油气性在三维空间上分布的不均一性[1]。基于前人对非均质性的研究成果和对大牛地气田太原组非均质性研究的相对薄弱[2-4],此次研究利用钻井岩心资料、测井资料和测试分析资料,从宏观角度对鄂尔多斯盆地大牛地气田太原组砂岩储层的非均质性进行分析,以期对大牛地气田开发提供基础资料和科学依据。

1 区域概况

鄂尔多斯盆地可划分为五大构造单元,即盆地主体的伊陕斜坡、盆地东缘的晋西挠褶带、西部的天环坳陷、北部的伊盟隆起及盆地南部的渭北隆起[5]。大牛地气田位于伊陕斜坡的塔巴庙地区(图1),主要发育岩性油气藏,构造、断裂不发育。大牛地气田上古生界主要包括石炭系和二叠系,石炭系主要包括本溪组和太原组,其中太原组分为太一段和太二段[6]。太原组主要是障壁海岸相沉积,为一套海陆交互相的湖沼-滨浅海相泥岩、炭质泥岩、灰岩、煤层及发育程度不等的滨浅海砂岩互层[7]。太原组储集砂岩类型以石英砂岩为主、岩屑石英砂岩次之,还有少量岩屑砂岩;物性较差,孔隙度平均值7.63%,渗透率平均值0.52 ×10-3μm2,是典型的低孔低渗致密储层。

图1 大牛地气田地理位置及构造

2 储层非均质性研究

2.1 层内非均质性

2.1.1 渗透率的韵律性

大牛地气田太原组渗透率存在明显的韵律关系,其韵律性主要存在3种表现形式:正韵律、反韵律和正反韵律。正韵律主要表现为下边渗透率高向上逐渐变低,反韵律表现为上边渗透率高下边低,正反复合韵律则表现为正韵律和反韵律的组合,不同韵律储集砂体反映了层内非均质性的差异。总而言之,大牛地气田太原组渗透率韵律分布模式以正反复合韵律和正韵律为主(图2)。

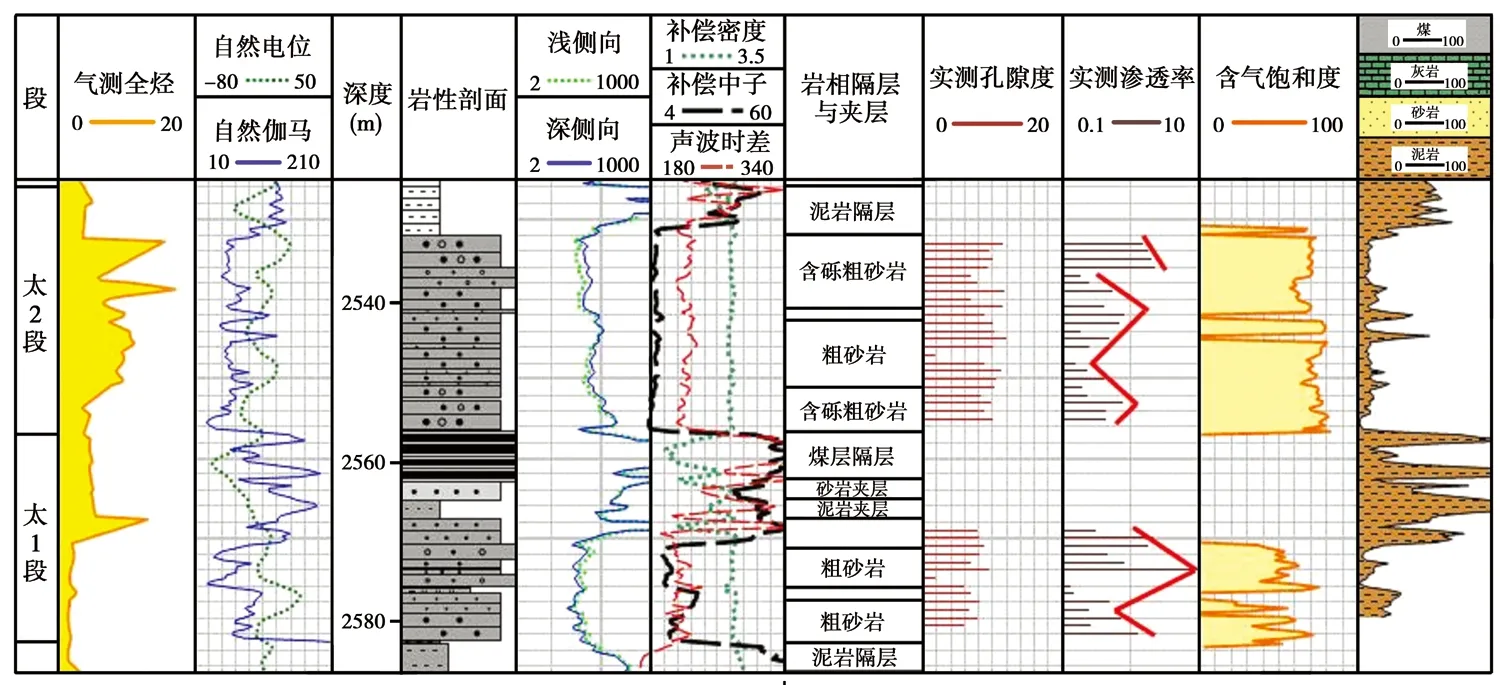

图2 大牛地气田太原组渗透率韵律性及夹层特征

2.1.2 层内夹层

夹层即分散在单个砂体内部的相对低渗透层或非渗透层[8]。大牛地气田太原组夹层主要发育泥质夹层和砂质夹层(图2)。分析夹层的参数包括夹层分布频率和夹层分布密度。对全区有夹层的54口井的太1段和太2段的两个参数进行统计,结果见表1,夹层分布频率和分布密度表明,太原组非均质性强。

表1 大牛地气田太原组储层夹层分类统计

2.1.3 层内非均质性参数

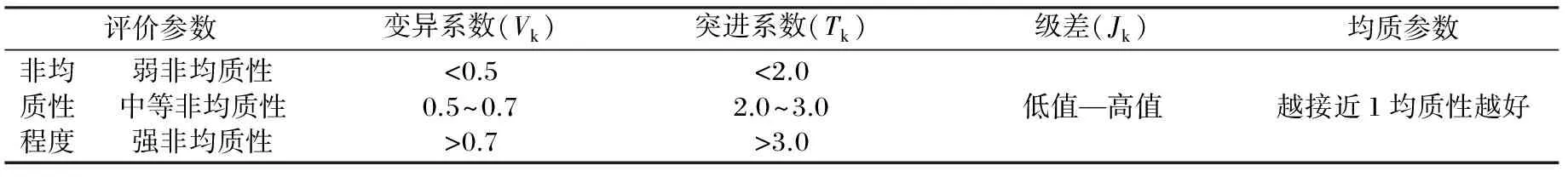

非均质性参数是体现非均质性程度的重要指标,主要包括渗透率变异系数、突进系数和级差[9]。一般情况下,当渗透率变异系数小于0.5时,层内非均质性程度弱,渗透率变异系数为0.5~0.7时,砂层内非均质性程度中等;当渗透率变异系数大于0.7时,砂层内非均质性强。渗透率突进系数的变化范围为TK≥1;数值越小说明垂向上渗透率变化小,反之则说明越大。渗透率级差变化范围≥1,数值越大,表明储层非均质性越严重(见表2)。

太2段的层内渗透率变异系数范围为0.24~4.06,其中渗透率变异系数小于0.5的砂层占14.3%,渗透率变异系数大于0.5小于0.7的砂层占9.5%,渗透率变异系数大于0.7的占76.2%,表明太2段层内非均质性很强。砂层内部突进系数的变化范围为1.54~32.35,其中突进系数大于1小于2的仅占4.8%,突进系数大于2小于3的仅占19%,突进系数大于3的占76.8%。砂层内部的渗透率级差的范围为5.15到1270.8,其中小于10的仅占19.7%。综合可见,太2段层内非均质性极强。

太1段的层内渗透率变异系数范围为0.32~3.27,平均值为1.09,其中渗透率变异系数小于0.5的砂层占40%,渗透率变异系数大于0.5小于0.7的砂层占16%,大于0.7的为44%。砂层内部突进系数的变化范围为3.85~235.9,其中突进系数全部大于3小于10的占60.3%。砂层内部的渗透率级差的范围为1.45~17.16,其中渗透率级差小于10的占71.4%。研究结果表明,太1段的层内非均质性较强,其非均质性弱于太2段。

表2 储层层内非均质性参数评价标准

2.2 层间非均质性

2.2.1 分层系数

分层系数通常采用每口井在同一层系内所钻到的砂层数来表示。对研究区的108口井太1段和太2段的砂层数统计发现,太1段的砂层分选系数为平均每口井钻到砂层1.795层,太2段平均每口井钻到砂层1.596层。一般来说,分层系数越高,层间非均质性越强,太1段的层间非均质性比太2段稍强。

2.2.2 砂岩密度

砂岩密度常被称作砂地比,是某地层内砂岩的总厚度与该层系总地层厚度的比值,当砂地比大于50%时,呈现出大面积的连片分布砂体,砂体连通性较好。统计研究区的100多口井的太1段和太2段的砂岩密度发现,太2段每口井的砂岩密度平均值为46.06%,太1段的每口井的砂岩密度平均值为27.65%。由此得出,太2段的砂体连通性普遍较好,太1段砂岩的层间连通性不好。

2.2.3 隔层分布

隔层是指两个砂体之间分布较稳定、对油气流动能够起到阻隔作用的岩层[10]。研究区内比较稳定的隔层主要为泥岩隔层和煤层隔层。太2段发育一套稳定的泥岩隔层,这套泥岩厚度基本都在3.0~3.5 m,测井曲线呈现的高声波时差、高自然伽马、自然电位明显回返。研究区内煤层一般是分隔太原组太1和太2两段的界限,在太原组顶界和山西组交界处也分布较稳定。

2.2.4 砂体的连续性及连通性

太原组太2段主要为障壁砂坝沉积,通过对比垂直于砂坝方向和沿砂坝方向的剖面表明,沿着障壁砂坝方向剖面的砂体厚度普遍较厚,其由多期或若干旋回砂体复合叠加而成,砂地比较大,连续性较好,隔层夹层厚度不大,层间非均质性较弱,物性较好。从岩性上看,储层粒度较粗,基本都在中砂岩以上,粗砂岩以上的储层所占比例较大,一般储层厚度越大,垂直于砂坝方向,砂体的厚度和砂层数逐渐减小,出现砂体尖灭现象;岩性变化较快,从含砾粗砂岩、粗砂岩的砂体变为细砂岩、粉砂岩甚至到最后变成泥岩或煤层。由此可见,顺着砂坝方向的砂体连通性较好、非均质性较弱,垂直于障壁砂坝方向的非均质性较强。

太原组太1段砂体呈透镜体状分布,其砂体中央厚度较大,两边较薄,从中部到两边砂岩与地层厚度比值明显减少,岩性的颗粒减小,物性变差,且变化迅速。从储层非均质性来看,砂体呈透镜体状分布的,其非均质性在各个方向上都较强。

2.3 平面非均质性

2.3.1 砂体平面展布

沉积相控制砂体展布[11]。对大牛地气田太原组砂体展布特征分析表明,太原组砂体展布存在非均质性。太2段砂体厚度呈斜对角线分布,厚度0~35 m,砂体主要分布在障壁砂坝上,砂体厚度大的地方一般分布在障壁砂坝的中心位置,向两边砂体厚度逐渐减小,砂体较薄的地方分布在泻湖和潮坪。太1段砂体发育较太2段弱,主要呈现的是透镜体状分布,砂体的厚度大部分为0~15 m。总体上来说与太2段相比,太1段砂体厚度较小,连续性及连通性差,即使是相同井区,砂体无论是分布面积还是分布厚度都在减小。太1段主要的沉积微相是潮坪和沼泽,砂体主要是潮坪中的砂坪区,其沉积相导致太1段砂体的砂地比普遍小于太2段。

研究结果表明,从大牛地气田太原组太2段砂体连续性和连通性比太1段好,且垂直砂坝方向的砂体距离较宽。太1段储层平面非均质性强于太2段。

2.3.2 物性平面展布

孔隙度与渗透率的平面变化是平面非均质性的重要体现。孔隙度高值区主要分布在障壁砂坝相及潮坪相中的砂坪相中。障壁砂坝与潮坪中的泥坪交汇处、潮坪中的混合坪处一般孔隙度发育不好。从太原组太1段和太2段的孔隙度和渗透率分布情况来看,太原组的平面非均质性较强,基本上都是砂体中心物性较好,向两边物性逐渐变差,除了在冲溢扇环境或处于砂体边缘受潮汐作用影响的少数井物性较好。研究结果表明,渗透率、孔隙度的平面展布与砂体展布基本吻合,高孔高渗带的分布与砂体分布方向性一致,主要呈南西-北东的斜对角线方向,砂体厚度越大,物性越好。

3 结论

通过对致密储层非均质性特征研究发现,大牛地气田太原组整体非均质性较强。渗透率韵律分布模式以正反复合韵律和正韵律为主;层内夹层发育,太1段层内呈现夹层少但夹层厚度较大的特点,太2段夹层较多但夹层厚度较小;层内渗透率变异系数、渗透率级差、渗透率突进系数三个参数表明,太2段层内非均质性较强。在层间非均质性及平面非均质性上,太1段非均质性明显强于太2段。顺着障壁砂坝方向的砂体连通性较好,非均质性较弱,垂直于障壁砂坝方向的砂体非均质性较强;砂体呈透镜体状分布的,其非均质性在各个方向上都强。太原组孔隙度、渗透率的平面分布与砂体展布比较吻合,砂体厚度越大,物性越好,太2段砂体展布优于太1段。

[1] Miall A D.Reservoir hererogeneities in fluvial sandstones[J].AAPG Bull,1988,72(6):682-697.

[2] 李君文.基准面旋回与储层宏观非均质性的关系[J].岩性油气藏,2011,23(3):29-34.

[3] 唐鼎,张春生,肖梦华,等.鄂尔多斯盆地盘古梁地区长61储层宏观非均质性研究[J].石油地质与工程,2011,25(1):32-34,38.

[4] 李建明,罗丹,马力宁,等.乌南油田N12油藏储层非均质性研究[J].长江大学学报(自然科学版),2011,8(2):11-13.

[5] 袁志祥,李良,惠宽洋,等.鄂尔多斯盆地北部天然气地质[M].四川成都:四川大学出版社,2000:10-20.

[6] 侯瑞云,刘忠群. 鄂尔多斯盆地大牛地气田致密低渗储层评价与开发对策[J].石油与天然气地质,2012,33(1):118-128.

[7] 韩会平,王宝清,李勇,等.鄂尔多斯盆地侯北地区三叠系延长组长6油层组储层特征[J].西安石油大学学报(自然科学版),2005,20(3):61-71.

[8] 王郑库,李凤霞.吴旗油田420井区长61储层非均质性研究[J].科学技术与工程,2012,12(33):9005-9009.

[9] 田景春,刘伟伟,王峰,等.鄂尔多斯盆地高桥地区上古生界致密砂岩储层非均质性特征[J].石油与天然气地质,2014,35(2):183-189.

[10] 杨明明,王建民,王新,等.志丹地区长2储层非均质性研究[J].石油地质与工程,2014,28(3):34-37.

[11] 任会玲.渤海BZ油田沉积微相与储层非均质性研究[D].北京:中国石油大学,2008.

编辑:李金华

1673-8217(2015)03-0035-04

2014-10-20

郭妍,1989年生,在读硕士生,研究方向为沉积学和储层地质学。

国家“十二五”科技重大专项“鄂尔多斯盆地大牛地致密低渗气田开发示范工程”(2011ZX05045-01)资助。

TE112

A