兴县李家湾村“转九曲”所折射的民俗观念

白梅梅

【摘要】当今的社会是一个快速发展的社会,政治、经济和文化这三大要素已经成为推动社会可持续发展的重要因素,尤其是文化,对社会的快速发展起着至关重要的作用,也受到了各界人士的关注。本文旨在以山西李家湾村的“转九曲”为研究个案,通过实地调查,以一个“陌生的本土人”的视角对李家湾村“转九曲”仪式及其折射出的民俗观念进行阐述和研究,进而揭示当地民众的日常生活以及精神诉求。

【关键词】李家湾村 转九曲 民俗观念

“转九曲”在民间也被称为“转灯”,它城城连环、城城相套,复杂多变,规模宏大,盛况空前,属于一种民间风俗性祭奠活动。在民间,关于“转九曲”还有一个美好的传奇故事。相传,《封神榜》中三仙岛的三位娘娘(云霄、琼霄、碧霄)为报杀兄之分在西岐布下一座战阵,叫做“九曲阵”。自立了玉帝、三官庙(天官、地官、人官)和古佛殿后,为纪念三位娘娘替兄报仇丧命而改为“九曲灯”。此风俗从此在民间中盛行起来,并一代一代地流传至今久盛不衰,现在人们把它列入民间文化艺术的行里。这种传奇故事是民间比较流行的一种说法,然而在李家湾则有不同的说法。

一、李家湾村简介

李家湾位于城西两公里处,蔚汾河像银河一样穿村而过,连城大道像十里长街横贯全村,群山松柏成林,怀抱村庄,美丽的村庄像凤凰展翅,将要腾飞,十色的菜园簇拥在街的两边,构成了一道美丽的风景线。全村土地面积1.9平方公里,247户,1000余人,其中劳动力400余人,党员23人。耕地面积580亩,林地300亩,是城區最近的辐射区。

自然的村庄历史悠久,人杰地灵,一九四零年晋西北建立革命根据地——晋西北军区,师部成立于李家湾,贺龙等老一辈革命家驻军此地,领导指挥根据地的斗争工作,人民群众在战斗岁月里,出粮出物出战勤,不惜代价,支援前线,为革命做出了巨大的牺牲和无私的奉献,关辉的历史,永远是我们值得铭记的。

自新农村建设以来,李家湾村民以农业生产为主导,积极调整产业结构,发展养殖业、副食加工业、建设工程队,拓宽了群众增加经济收入的渠道。社会事业发展迅速,农民生活逐步走向城市化,多数群众建起了小二楼,道路整修硬化,并且装了路灯,全村实现了通水、通电、通网络。于此同时,村民的健身娱乐条件也得到了很大的改善,政府还专款专建了“贺龙篮球场”。传统的文娱活动唱道情、扭秧歌、转九曲也搞的有声有色,丰富了村民的文化生活。教育更是得到了村民的普遍重视。“家有梧桐树,引得凤凰来”,2012年,太平洋集团入驻李家湾村,大大加快了新农村建设的步伐。如今,政府统筹的“城中城”规划改造方案又将实施在即。

二、李家湾“十王庙会”简介和“转九曲”的由来

如右图所示,这个门是象征吉祥如意的彩门,在李家湾村这被称为是“和谐门”,在门的两边写有“九曲黄河渡平安”“万事如意庆丰年”的对联,横幅为“四季平安”。在这个吉祥门的左边放的是李家湾“十王庙会”的简介,右边放的是李家湾十王庙会“转九曲”的由来,这两个横版主要是为人们介绍这次活动的意义。

1、李家湾“十王庙会”简介

“十王庙会”是佛教教义指导下的民间娱乐活动形式。

关于“十王神”“十王经”,最早在我国唐朝的一部佛教神话著作《佛说十王经》中已有详细论说。经文中提出了完整的“十王”名号,依次为:第一殿“秦广王”,二殿“楚江王”,三殿“宋帝王”,四殿“五官王”,五殿“阎罗王”,六殿“变成王”,七殿“泰山王”,八殿“平正王”,九殿“都市王”,十殿“六道转轮王”。李家湾所供奉的就是第十王“六道转轮王”。

《佛说十王经》中明确说明了“十王”各神的职能与权限。还说,人死以后进入冥国、阴间,分别在“头七”到“尽七”,再加上“百日”、“头周年”和“三周年”,要分别经过这十个神的询问、登记、注册、审查、考验,特别是对阳世间有劣迹、做恶、使坏的死者施与严厉的惩罚。三年受审后,依据其在阳世间功德大小和做恶情况,到第十王“六道转轮王”处进行综合评价,批准投胎转世。

佛教教义中一个重要的内容就是“因果报应和六道轮回”。就是说,人在世间的善恶好坏、所作所为,死后在阴间是有报应的。报应是在死后转世时有不同的六种生命形态,称为“六道”,从高到低为:天堂、人世、阿修罗、牲畜、饿鬼、地狱。众生在六道中居于什么位置,是由每个人自己的行为决定的。行善转世高,做恶转世低,最高进入“天堂”,最低堕入“十八层地狱”。

2、李家湾十王庙会“转九曲”的由来

相传李家湾“转九曲”的欢庆形式已有几百年的历史了,而且是在“十王庙会”开始的第二年形成的。据老人们传说,这里还有一个故事呢!

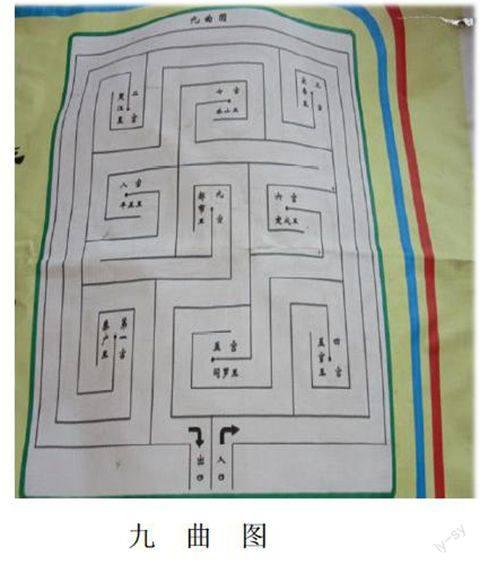

在本村请冥国地府的“十王爷”供奉起来的第二年,正月初七全村人都来积极准备过“十王庙会”。这时执事会首召集大家开会,说有要紧事商量。会上他郑重地说:昨天晚上他(候年年)做了一个奇怪的梦,梦见十王爷把他叫到阎王殿对他进行了“点化”。十王爷说:你们供奉本王,本王很感激,以后一定要给你们村好的回报。但是,这阴间的一至九宫的九个王爷,在人死后“过七”“百日”“周年”等九个节令时,同样九个王爷都要行使他们的职权,要对死者进行各方面的询问、审查、评议,然后汇报本王,作为下辈子转世的依据。这就是“因果报应”“六道轮回”。为让这九个王爷给这些死者多帮一些好话,所以说对这九个王爷也是应该给予尊重,进行供奉。你们可以用“转九曲”的形式来供奉九个王爷,九个曲象征着九个王爷的九个宫殿,里面供奉的九个王爷就是:第一曲秦广王、二曲楚江王、三曲宋帝王、四曲五官王、五曲阎罗王、六曲变成王、七曲泰山王、八曲平正王、九曲都市王。

而且你们带领村民通过“转九曲”积德行善,妇女们也会多生男孩,取得善果。

从此以后,李家湾每年在正月十三过“十王庙会”时,不但要庙里供“十王爷”,还要在九曲里供一至九王爷,这样转九曲的习俗也就形成了。过十王庙会转九曲时,就是到九个王宫里向九个王爷看望、请安、供奉。转九曲时,和尚、鼓手开道,抬上供饭,会首们带领秧歌和全村群众,而且也有县城和周围邻村的广大群众参加进来,进行拜会,红红火火,好不热闹,一年一年相传至今。

三、“转九曲”仪式中的民众诉求

中国自古以来就有“不孝有三,无后为大”的说法。在民众的心中,婚姻就是传宗接代的重要“手段”,在农村“重男轻女”的封建思想在他们的心中根深蒂固,不管是老人还是年轻人都认为男孩就是维系婚姻和家庭的重要纽带,也是关键性的因素。李家湾的“转九曲”仪式活动就体现了民众的这一心理诉求。

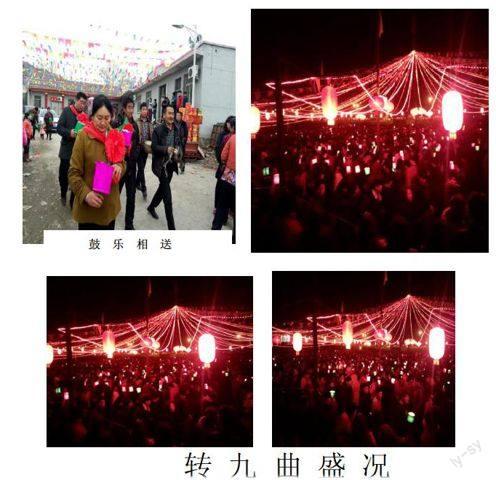

在“转九曲”仪式中体现民众这一心理诉求的就是彩灯。彩灯是用红色和绿色油纸粘的,附以木质或硬纸质修成的圆形底座,只是以前民众都是将这些底座插在高粱杆上,并在灯里放有用萝卜挖成的“灯碗”,倒上煤油,放上棉花捻子以供燃灯。这些彩灯都是由村里各家各户的村民来制作,尤其是男孩多的人家,以便来转九曲的人来“偷灯”,实现生男孩的愿望。当地的说法是“偷红灯生小子,偷绿灯生女子。”而现在彩灯的制作方式不再那么繁琐,只是将红绿彩油纸粘在木质或硬纸质的圆形底座上,并在底座中间插上一根蜡烛,以供燃灯。而且彩灯都是由村大队统一制作。灯盏的摆放也不再是插在高粱杆上,而是将其放在上布施的地方,只有上布施的人才能获得彩灯。因而如今也没有了“偷灯”这一且说。而且在十三之前上布施的人都是从“十王神堂”这个门口进入,上五十块以下的人一般都可以许愿、点香、磕头,当然也会得到彩灯,五十块以上的除了这些外,还会给戴红花,也会有鼓乐相迎相送(如右图),只有十三这天,因为人比较多,才会将“圆梦”这个门打开。村里每年会在初十的晚上开始请县剧团唱二人台、道情戏,一直到十三下午。十三晚上则是演歌舞,在转九曲的基础上增加的歌舞更是增添了李家湾的热闹性。来的人在转完九曲之后会留下来看歌舞表演,同时也会在当地的小吃摊边吃点小零食,这也增加了该村的经济收入。

以 前 现 在

不过举行“转九曲”仪式,一个最传统的理念就是求子。每年的十三晚上都会有很多结婚未生育的年轻妇女,自己一个人或是在丈夫的陪同下来“转九曲”,为的就是希望通过这种仪式来给夫家传宗接代。当然也会有一些人他们只是单纯地去凑热闹,或者是图吉祥罷了,比如小孩和四五十岁的中年人。听老人们说,也会有一些商人、官员、学生、未娶未嫁之人来“转九曲”,他们转九曲是为了求财、求官、求学、求嫁娶。不管是小孩、年轻人或者中年人,他们都是带着现实生活的愿望去转九曲的,不管来年的愿望能否实现,他们此刻是怀揣着一颗真诚的心去实行这项仪式。来年要是应验了,他们就会用送锦旗、送灯、上布施等的方式进行还愿,但如果愿望没有实现,他们也不会因此而怨怒,来年还会去转九曲,并且上的布施会更多,以表示自己的诚心。不过这些年来,在转九曲的仪式中,人们都是抱着娱乐的目的去转九曲的,求子、求财、求官等这种功利性的目的则居于次要地位。

转 九 曲 盛 况

三、总结

“仪式的操演不仅是社会群体进行记忆的重要方式,也是其适应现代性的过程。仪式的展演者和组织者会根据当下的情景和实际需求,对仪式进行不同的表述,这种表述甚至可能前后矛盾。集体记忆正是在这种有取舍甚至前后矛盾的表述性中不断传承和发展。”李家湾的“转九曲”仪式在传统的基础上省去了很多的繁琐的细节,但他们保留了最原始的、最重要的理念,即求子。在此其中也增加了其他的一些理念,但这些都是民众对神灵的崇拜,希望在今世获得幸福、平安、健康,在来世可以得到更好的命运。费孝通曾经说过:“各美其美,美人之美,美美与共,天下大同。”任何一种传统文化,我们在传承的过程中都要区别对待,不主张坚守传统,也不主张全盘西化,应该在传承中发展,在发展中变迁,这样的文化才会真正推动社会的发展与进步。

【参考文献】

[1]宋小翠,《临县伞头秧歌及其民俗基础与开发利用》[D],山西大学,2007.5.

[2]孙小利,《晋西北“转九曲”仪式研究——以山西李家湾村为个案》[D],辽宁大学,2102.5.

[3]王文章,《非物质文化遗产概论》[M],北京:文化艺术出版社,2006.10.

孙小利,《晋西北“转九曲”仪式研究——以山西李家湾村为个案》(辽宁大学,2012.5):“陌生的本土人是指笔者虽土生土长在兴县,对兴县的一些习俗相对比较了解,但是由于在外求学多年,接触少了,对一些习俗比较生疏了。因此,笔者是以‘陌生的本土人身份进入田野调查地。”

十王庙会,其具体形成的时间笔者在当地调查的时候尚无考证,因而“转九曲”形成的具体时间也无从知道。

孙小利,《晋西北“转九曲”仪式研究——以山西李家湾村为个案》,辽宁大学,2012.5.