深度目标设计

娄小明+徐玲

[摘 要] 深度学习的开展需要从深度目标的设计入手。深度的教学目标是时间和空间的结合体,它的设计要考虑到“谁”、“怎么去”、“到哪儿去”三个因素。而要把深度目标落实到具体的教学中,需要运用“演绎”的策略:深度目标演绎为内容目标,深度目标演绎为方法目标,深度目标演绎为评价目标。

[关键词] 深度学习;深度目标;时间;空间;演绎

[中图分类号] G420[文献标识码] A[文章编号] 1005-4634(2015)04-0032-04

1 对深度学习的认识

“深度学习”理念由两位美国学者弗莱伦斯·马顿(FerenceMarton)和罗杰·赛利约(RogerSaljo)在1976年最早提出。他们比较了深度学习和浅层学习的区别,认为深度学习是一种认知的策略。随着研究的深入,深度学习的内涵有了很大的丰富。布鲁姆的目标分类学、斯皮罗的认知灵活性理论、弗莱威尔的元认知理论、帕克·帕尔默的教学共同体理论等等的介入,大大拓宽了深度学习研究的范围。

什么是深度学习(deeplearning)?深度学习是指在理解性学习的基础上,学习者能够批判地学习新思想和事实,并将它们融入原有的认知结构中,并能够将已有的知识迁移到新的情境中,作出决策和解决问题[1]。

与深度学习相对的是浅层学习,它是一种低效的学习方式,是深化课堂教学中必须突破的“瓶颈”。林为民老师就指出:“对学科本身的魅力和关键知识的‘深度学习把握不够,由此造成课堂教学表面热闹,实际效果堪忧”是学科教学中存在的重要问题之一[2]。学生们在课堂中兜圈子,浅层次的理解,浮光掠影的活动,买椟还珠的教学比比皆是,如何让学生举一反三,找到学科知识的核心,发现学科教学的魅力,让学生“在掌握知识的道路上前进哪怕是很小的一步”[3],这些是教学走向“深度”的关键。

詹森在《深度学习的七种有力策略》中提出,“设计标准与课程”是深度学习的第一个策略[4]。笔者认为,在具体的课堂教学中,“标准与课程”首先体现在“教学目标”上。深度学习需要设定深度目标,它是深度学习的起点。

根据深度学习的特点,深度目标是指能够建立适合学生的知识结构,提高学生批判、运用能力,促进学生素质深入全面发展的教学目标。与浅层目标不同的是,它的起点要“深”,更加贴近学生实际,注重核心知识,把握教学本质。落点要“远”,能够拓展学生知识结构,灵活掌握教学方法,促进学生素质最优发展。

深度目标的落实需要有深度的设计。如果没有深度的设计,再好的教学目标也如空中楼阁,无法让学生受惠。设计的深度主要表现在教学内容、方法、评价等要素能否在教学目标的指引下整体发挥功效,让学生获得最佳的发展。也就是说,教学目标能否“落地生根”。

2 深度目标设计:空间和时间的吻合

深度目标的设计仅仅是一个“空间”问题吗?在课程标准中,无论是三维目标,还是布鲁姆的目标分类,都是从空间角度展开的。这种静止的目标对一线教师带来的困难是:无法明白教师和学生已有的目标是什么,这节课上所应达到的新目标是什么,未来学生要达到的目标是什么。随之而出现的问题是,这节课的教学目标能否为大部分学生所接受?教师和学生能否达到?这对学生的终生发展有什么好处?这些指向时间的述求,直接关系到空间目标能否达成。就好像去旅行,设定了一个个目的地(其实是空间目标),还要考虑到早上到达什么目标、中午到达什么目标、晚上到达什么目标。否则可能出现的状况是一双不合脚的鞋子就让人寸步难行,或者能看到这个目标,但是永远也无法达到。

因此,再好的空间目标也需要时间目标的配合。没有哪一个目标是可以脱离时间因素单独存在的。空间和时间是教学目标的两个维度,它们相互融合,共同发挥作用。

而要设计好深度目标必须考虑好三个因素,谁去?怎样去?到哪儿去?三者缺一不可。

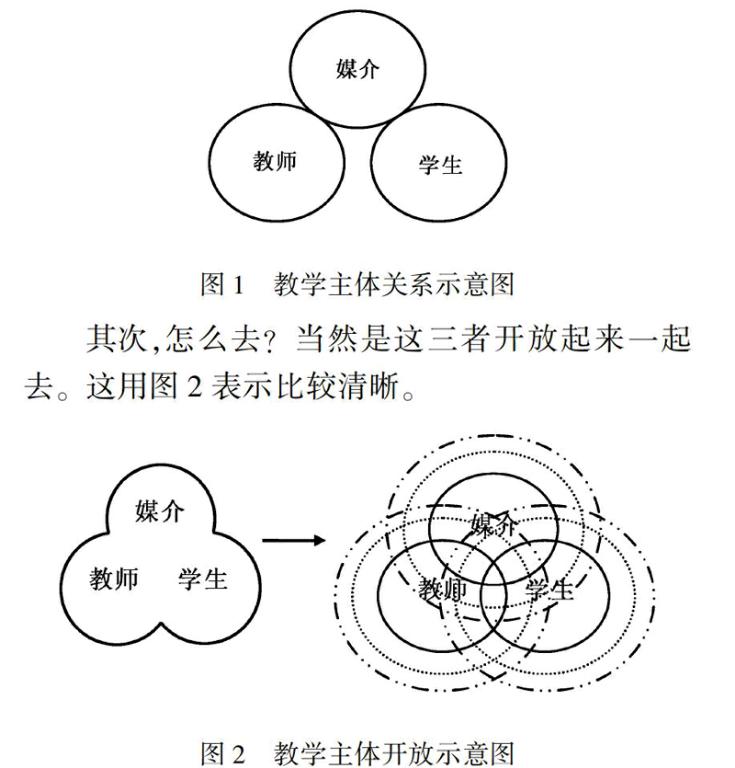

首先,谁去?当然是教师、学生还有一些课程、教法、教具等教学媒介(如图1)。

图1 教学主体关系示意图

其次,怎么去?当然是这三者开放起来一起去。这用图2表示比较清晰。

图2 教学主体开放示意图

开放是认知的一种方式。勒温认为“开放区域的特性为,对于区域的每一点来说,存在着一个围绕,它完全位于该区域之内”[5]。图2左边示意的是教学的开放:教师、学生、媒介打开自己的领域,形成一个认知的范畴,从而达到对彼此的认识。图2右边示意的是,这三者不是一个静态的领域,而是从已有现有未有发展的。试举一例,教师根据已有的教学经验,通过和学生、媒介的交往,获得了现有经验的增长,并且引导教师向未来的教育型专家发展(三组不同线型的同心圆,就是这样发展的)。

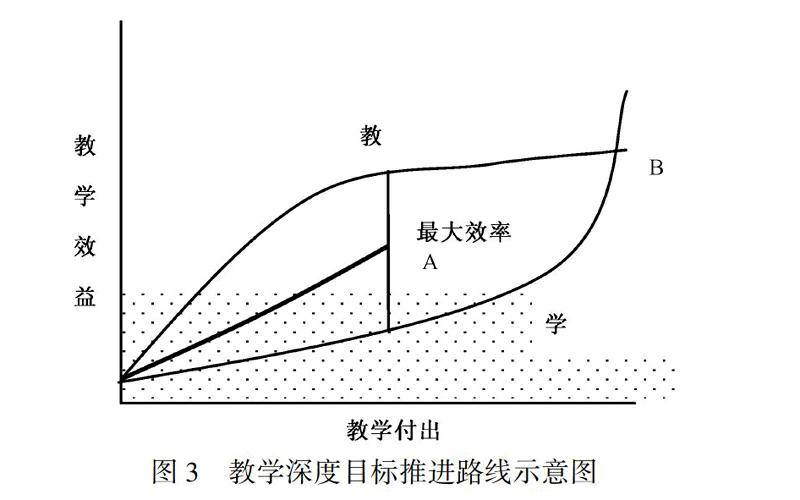

第三,到哪儿去?当然要设计最佳的行走路线(如图3)。

图3 教学深度目标推进路线示意图

其中A点是最佳目的地,最粗的A线是最佳行走路线。如果将教学比作一次旅行,那么其中的灰色部分是已有的经验,教学应该是从中出发,到一个还没有去过的地方(未有知识、白色部分)。由于行走队伍有能力的高低,所以不要奢望达到B点,那只有个别人能够达到,或者说只是一种理想状态。当然,想如上面那条曲线一样走得轻松,到达最远,能力和惰性可能会拖后腿,行走会像下面那条曲线一样缓慢而沉重。因而最佳的旅程应该是走一个折中路线,A点是一个最佳选择——大部分人都能到达,既不会拖垮身体,又有一定的锻炼价值。因此穿过A点的这条线,应该是行走的最佳路线。教学目标的设置也应该是这样。

而深度教学目标的设计,就是这三者的结合(如图4)。

图4 教学深度目标整体设计示意图

试举一例,在教学人民美术出版社出版的美术五年级上册《4.学画抽象画》一课中,要求学生创作一幅抽象画。需要对媒介、学生和教师三个方面进行分析,他们已经拥有什么?本课需要达到什么?未来指向什么?因此首先将教学目标进行时间分析:在已有方面,学生已有一定的写实绘画经验;在现有方面,掌握抽象画的方法;在未有方面,能够对现实生活进行抽象表达。

但是这样的目标是否符合媒介、学生和教师实际?如果从教材分析,前一课是《认识抽象画》,学生对抽象画知识有了一定的了解;从学生分析,他们处于视觉写实阶段,抽象思维能力有一定发展;从教师分析,教师掌握一定抽象画知识和方法。因此,将教学目标进行微调为学生初步掌握抽象画的策略、方法。

那么应该教到什么程度?也就是说应该怎样设计教学步骤、策略和方法?再从空间方面进行设定。知识、技能:运用直观的策略,掌握抽象画的抽象和组合的方法;方法、过程:方法为情景教学法。过程为概念—欣赏—情境—示范—创作—交流;情感、态度、价值观:感受到抽象画的美感,能够尝试用抽象画去表达这种美,形成多元的审美价值观。

这样设计的目标就比较具体而有“深度”了。

3 深度目标:目标的演绎和实施

深度目标下的师生教学行为应该是高效的,师生所运用的内容、方法和评价都紧紧指向目标,它们共同发挥作用。目标对内容、方法和评价都产生一定的“引导”作用,所以说它们相互影响,是动态生成的。而某些教师往往把目标看成是“静止”的,就像“飞矢不动”的谬论一样。其实目标是运动的,目标决定着拉弓的角度、力度、方法。教学也是一样,有些专家往往把教学目标和内容、方法进行分割,什么“目标比内容更重要”,“教什么比怎样教更重要”。其实它们之间可以进行演绎,这种演绎不仅仅是将目标加以分解和细化,还需要进行生成和创造:内容就是目标的具体化,方法就是目标的实践化,评价就是目标的达成度。

3.1 深度目标演绎为内容目标

勒温在《拓扑心理学》一书中,就认为教学目的是由每一个行为组成的,“对于我们的目的来说,我们能够以可逆形式来陈述的定义如下:一个能够进行或不能进行的位移,相当于心理生活空间内的每一条道路”[5]。其中每一个“位移”就是具体的内容,关键要选择能够开放(走得通)的道路。例如要求学生画抽象画,不是交给他们知识和方法就够的,教师起码还要从三个方面让他们“走通”。一是为什么要学?二是怎么学?三是学了以后有什么用?而教师往往会忽视前一个和后一个要求。

例如在《学画抽象画》一课中,笔者就设计了这样三个有一定逻辑联系的内容。

为什么要学习抽象画?首先让学生复习了上节课的内容:抽象画的定义(一种运用点线面色表达生活和思想的绘画。)然后出示几幅世界名作,让学生了解画家的思想感情。学生基本上能够猜得出来。随后教师进行小结:抽象画不是无迹可寻,它是可以用来交流的。这样学生就了解了学习的价值,形成了一定的动力。

怎样学习抽象画?从对象中抽取点、线、面、色等元素,再在一个主题下进行整合。教师出示一个苹果,先看,再切,再尝,再想,抽象程度不断加强,学生的抽象组合能力也在不断得到提升。他们能够综合运用点线面色表现味道,尝试表现《小苹果》的音乐节奏等等。他们发现,抽象画是人人能够画的。

学习抽象画有什么用?笔者让学生给抽象画取一个题目,然后让其他学生猜一猜作者的思想感情,猜对的,学生用掌声呼应。由于学生们掌握了抽象画的语言,所以都能够猜出作者大概的思想感情,他们也在这样的交流中体验着成功的快乐。接着笔者让学生找一找,所学学科中的抽象知识,一些学生发现数学中的黄金分割线,音乐中没有歌词的《忐忑》,古诗中“万紫千红总是春”等等都含有抽象的成分。他们认识到,抽象存在于生活和学习的方方面面。

由此可见,这既是目标,也是内容。

3.2 深度目标演绎为方法目标

什么样的目标,决定着教师采取怎样的方法。夸美纽斯在《大教学论》中写道,“自然的作为不是杂乱无章的,它在前进的时候,是界限分明地一步一步进行的。”[6]他认为教学也应该采取最合适的方法,例如幼雏也是先在鸟巢上先学试飞,然后在蓝天翱翔的。例如在教学《学画抽象画》这一课时,如何让学生看懂抽象画呢?如果教师采取抽象讲解的方式,例如点的轻重大小、线的快慢粗细、色彩的明暗强弱、人的思想感情的关系等等,学生可能会听得云里雾里,不知所措。

其实采用直观的方式可能是最佳的,正如上文所说,学生处于视觉写生阶段,由现实入手更符合学生的思维特征。笔者让学生先品尝苹果,然后要求他们模仿电视节目《舌尖上的中国》中的主持人那样,把这种细腻的味觉用语言表达出来。一位同学说:“味道有点酸。”另一位学生进入了状态,“感觉一种凉凉的,酸中带甜的汁液在口腔中喷射出来,舌尖一股清香顿时萦绕开来。”看到有些同学都咽口水了,这个描述很成功。接着出示三幅表示不同味觉的图画,让学生猜一猜。学生看到了柔软的长线条、粉红的颜色、飞溅的彩点,纷纷表示就是这种感觉。让学生尝一尝,看一看,学生就能发现视觉和味觉之间的联系,抽象画语言与思想感情的对应。它不需要过多的讲解,直观就是最直接、最有效的方式。

由此可见,这既是目标,也是方法。

3.3 深度目标演绎为评价目标

经过一定的学习,学生会表现出一定的现象,有的是深度的,有的是浅层的,有的是有意识的,有的是无意识的。教师对此作出相对正确的评价,就能引导孩子沿着最佳的道路发展。苏霍姆林斯基曾经说过,“一个好的教师,好就好在他能觉察课的发展情况,正好从本节课发展的逻辑出发,按照此时此刻是唯一正确的道路走下去。”[3]这多么像一位经验丰富的舵手,在长久的劳作中还保持着清晰的目标感,即使面对随时出现的风浪,都能把它转变为前进的动力。试想,如果没有对目标的深度把握,教师是无法作出恰当的反应的。

例如在《学画抽象画》一课中,在互评学生作业的时候。一位学生表示,“我看到这位同学的心情是快乐的”。可是作者却站起来,毫不买账,“我是瞎画的”。言下之意是,我是随便画的,所以也不知道什么感情,一时场面有些尴尬。笔者判断这位学生作画时处于下意识状态,虽然表现缺少一定深度,但是不能说是“瞎画”的。于是就说,“那么,你画画的时候高兴吗?”这位学生表示同意。笔者掉头对那位评价的学生说,“你真了不起,说说你是怎么判断出来的?”这位学生说,“他的点落笔很轻快,颜色也非常鲜艳,可以看出他当时的心情是快乐的。”一些学生感到比较信服,微微点头。笔者又对作者说,“其实,当你‘瞎画时,你的情感就已经表露出来了。有的大画家,开始作画的时候也是随意的,但是画到后来,就渗透了一定的思想感情。老师希望你也能把这幅画画得更丰富,更明确。”这位学生点了点头。从学生的目光中,笔者感受到他们对抽象画的理解更深了。

正是因为教师有了深度的目标理解,所以能够对学生的反应作出正确的理答。由此可见,这既是目标,也是评价。因而深度学习,需要从深度目标的设计开始做起。

参考文献

[1]王钰.杜威的教育思想与深度学习[J].教育技术导刊,2005,(9):7.

[2]林为民.重建“深度学习”的课堂教学[J].人民教育,2014,(22):36.

[3]苏霍姆林斯基.给教师的建议[M].杜殿坤编译.北京:教育科学出版社,1999:1.536.

[4]詹森.深度学习的7种有力策略[M].上海:华东师范大学出版社,2010:5.

[5]勒温.拓扑心理学原理[M].竺培梁,译.浙江:浙江教育出版社,1997:89.

[6]夸美纽斯.大教学论[M].傅任敢,译.北京:教育科学出版社,1995:5.