寻香之路

刘倩倩 孙佳 燕园

香料的使用,曾经是中国人追求美好生活不可或缺的一部分。

说起香料,胡椒、茴香这样让舌尖热辣的尤物仿佛更有一种浓墨重彩的存在感。但香料之于中国人,其实情怀远远高于刺激,与实用价值相比,文化意义更加受重视。

我们想要寻访的这条芳香之路,不算波澜壮阔,却可曲径通幽,从中更多看到的不是异域风情,而是东方文化的妙韵。它隐约串连起合浦、泉州、扬州、登州港这些曾经的海上丝路重镇,激发我们对过往那段灿烂岁月的想象。

无论是丁香对雅士身份的定义,还是博山炉暗藏的仙家哲学,寻香,同时也是寻觅中国文人的内心世界,寻觅中国传统文化之美。

中国古人用香之多、之专,使得香料具有了某种传奇意味,衍生出各种故事。

盛唐时期,大批香料通过丝绸之路源源不断输入中国,香料的使用更加普遍化和多样化。唐代香料品种繁多,沉香、紫藤香、榄香、苏合香、安息香、爪哇香、乳香、没药、丁香、青木香、广藿香、茉莉油、玫瑰香水、郁金香、阿末香、降真香等外来香料已非鲜见之物,上层阶级所用香料之多,耗资之巨,远超前朝,许多州郡开始为朝廷进贡大量香料。

中国自产的香料樟脑也很受唐人偏爱,其中名贵品提炼上贡,称『龙脑香』,也称『瑞龙香』,成为文人雅士吟咏之物,经常出现在唐诗中,比如李贺的《春怀引》:『宝枕垂云选春梦,钿合碧寒龙脑冻。』唐代笔记小说集《酉阳杂俎》中记载了关于龙脑香的故事:天宝末年,交趾国进贡了一批龙脑香,唐明皇唯独赐予了杨贵妃十枚,香气在十来步远都能闻到。一次唐明皇与亲王手谈,杨贵妃观棋,乐师贺怀智奏琵琶助兴,风将杨贵妃的领巾吹到贺怀智的头巾上,许久方落,贺怀智回家后发觉满身都是龙脑香的气息,忙将头巾除下放入锦囊保存。杨贵妃香消玉殒后,唐明皇对她追思不已,贺怀智将多年前保存的头巾献上,上面的龙脑香味依旧浓郁不散。

明清时期,品香之风盛行,宣德皇帝为满足玩赏香炉的嗜好,特下令从暹罗进口一批红铜,亲自督促,铸成了著名的焚香炉具宣德炉。而早在汉朝,汉武帝曾将焚香之器与中国仙家追求合二为一,成就了博山炉。这些出自中国的香器如今已誉满全球,近到东洋,远至南美,宣德炉、博山炉都是考究之人的追求。正因为这份将爱好讲究到极致的执着,当香料从异域流入时,中国人将其融进了属于东方的哲学与思想,再以中国特有的香器为载体,将这种属于东方的香料哲学,从中国流向全世界。

唐代,广州与扬州是主要的香料集散地,鉴真和尚东渡日本时,在广州看到不计其数的外国船只,上面的香药、珍宝堆积如山。侨居在长安西市和洛阳北市的胡商将名贵香料售出,再从中国买回珠宝、丝织品和瓷器,为贸易方便,他们成立了香行。如今在南海沿岸老城香行,老铺旧址依然叙说着当年故事。

随着海上丝绸之路的兴盛,各色香料在中国的各个港口留下了它们的故事,又以这些港口城市为源头,辐射到中国腹地,渗透到中国人生活的细微末节中,传递着一种神秘、奢华、隽永的芳香文化,同时与当地文化融合,呈现出独特的东方韵味。原木在清代大量流入中国,檀香木、沉香木、降真香,清宫存积丰富,于是昂贵香木所制的家具成了品质生活的象征,香案、香几成为文房清玩的典型陈设,既而又成了身份象征。

寻香,同时也是寻觅一段历史印迹、市井遗风。让我们经由一缕芳香的指引,走过那些海上丝路重镇,寻觅中国传统文化之遗美。

随着大航海时代画卷的展开,香料传向全球,让这个世界有了不一样的味道。

世界各地将香料广泛应用于烹饪,很多地方对胡椒、茴香这等『热辣』之物有了执念。据说小茴香有让爱人不变心的神奇作用,中东人把小茴香跟黑胡椒、蜂蜜拌成泥当作催情剂使用,中世纪的欧洲士兵出征时会带着妻子做的小茴香面包。在中世纪的欧洲,胡椒是与银子同等价值的贵重物品,可以用来充当地租、工资和税金,拥有胡椒的数量甚至成为衡量一个人社会地位的标志,『他没有胡椒』这句俗语,当时常用来形容一个无足轻重的小人物。

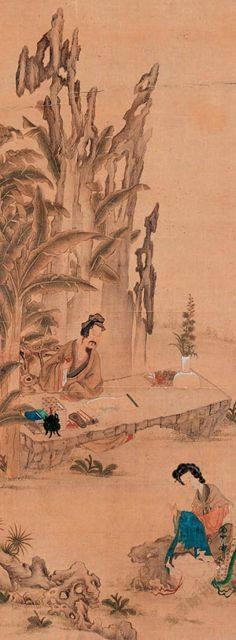

中国人对香料却有一种独特的诠释,形成了有异于其他民族文化的『香道』。在中国,香料更多用于医疗、祭祀、美容等,被看成是『修己』、『平性』、『悦身心』的手段,成为文人墨客诠释内心世界的一种重要工具。与世界香料版图上食用香料占据主导位置不同,在中国的香料发展史上,最浓墨重彩的一笔是香薰文化。

国外有生物学资料记载:南洋群岛的丁香在公元前266年传入中国,几个世纪以后才被欧洲所知。

中国人能比西方世界早几百年认识丁香,与汉朝国力鼎盛、士风盛行密不可分。丁香被称为“公子香”,在香料中自带“身份”。传入伊始,突出的是一种身份象征,推崇独善、清高的风雅,因此在士人阶层大规模流行。

东汉恒帝时有一位叫刁存的大臣,上了年纪,又有口臭,恒帝每次和他交谈都苦不堪言,忍无可忍之下,赐了刁存一个状如钉子的东西,令他含在嘴里,这东西入口味道辛辣,刁存吓了一跳,以为是赐死的毒药,他魂不守舍地含着“毒药”回家,哭哭啼啼与家人诀别,恰逢一位朋友来访,要刁存将“毒药”吐出来看看。“毒药”吐出,刁存嘴中竟充满浓郁的香气,朋友仔细一瞧,这哪是什么毒药,明明是一枚上等的丁香。

古时没有牙具,西汉时期爪哇使臣朝觐汉朝皇帝,口含鸡舌香,“其气芬芳”,得到汉朝皇帝的喜欢,此后汉朝郎官就有“含香奏事”的礼仪习惯 。《汉官仪》有载:“尚书郎含鸡舌香,伏其下奏事,黄门郎对揖跪受,故称尚书郎怀香握兰,趋走丹墀。”此后,“含鸡舌香”便有面君奏事、在京为官之意,比如刘禹锡的诗句:“新恩共理犬牙地 昨日同含鸡舌香。”也有同朝为官、示同朝之谊之意,比如明代陈汝元的诗句:“御杯共醉龙头榜,春雪同含鸡舌香。”而拒绝友人赠予鸡舌香,则有无心做官、退隐之意,如汤显祖的“三省郎官事已毕,与君吞却沉香花”。

丁香的传入,像是异域香料进入中国的一个起点,循着它古老的芬芳,合浦这颗北部湾明珠,闪耀着携带海洋能量的独特光芒走入我们的视线。

提到合浦,首先想到的是珍珠,这里“地瘠不谷,民多以出海捞珠异地易米为食。”合浦采珠始于周朝,据记载,战国时期合浦人就将珍珠作为饰品与药品,和交趾商人交换粮食,到秦汉时期,合浦采珠业已经非常发达,这里不只是南珠产地,也是重要的珍珠集散地,设有珠市。与珍珠齐辉的是合浦人的航海活动——古老的百越人架着满载南珠的巨木船,沿海北上进贡,或南下寻找买家,每个彼岸,对于“地瘠不谷”的合浦人都是商机。

7000年前,百越人就开始了航海活动,有人认为出土了新石器时代的有段石锛的岛屿,便是百越人海上活动所到之地。百越人逐岛漂航,最远曾到达过拉丁美洲西岸。

公元前214年,秦始皇设南海、桂林、象郡,合浦属象郡管辖,有文字记载,当时是从合浦古港出发,沿海路西探,到达东南亚诸国及印度。

西汉初年,汉武帝平南越后,即派使者沿着百越民间开辟的航线远航南海和印度洋,经过东南亚,横越孟加拉湾,到达印度半岛的东南部,抵达锡兰(今斯里兰卡)后返航。这条航线载于《汉书·地理志》,是最早、最详细的关于海上丝绸之路航线的记载。

从这个意义上来说,要追溯异域香料进入中国的路径、源流,合浦就是一个原点。

今日的合浦,依然有一种气韵,自善,倔强,像跟这里交情匪浅的苏轼、孟尝、陈铭枢一样,即便是一个自古商贾同行之地,却依然难掩文人之气。合浦人带着司空见惯的心情,将一处处历史传奇融进了市井生活,对他们来说,海上丝绸之路的辉煌是昨日之事,认真、骄傲地活在当下,才是他们真正的追求。明正德年间建造的惠爱桥,结构与设计别具一格,合浦人天天从这座桥上经过,年轻人约会时也会说一句:“7点桥上碰。”市区内的孔庙,现在为廉州粮管所使用,大殿成了粮油站,当地人骑着摩托车来买米买油,都很规矩地停在大殿外头。廉州中学里保留着天妃庙、海角亭、海门书院旧址、魁星楼四处文物古迹,穿着校服的孩子天天在这里穿梭……

北部湾地区是海上丝绸之路的发轫,这一点从当地保留的大量汉城、汉墓遗址可以得到验证。

大浪汉城遗址位于合浦县城东北约13公里的石湾镇,由城址、城墙、护城河、建筑遗址及码头遗址组成,西面依托周江(西门江周江河段),另三面有护城河环绕,并与古河道相连,它的发现,印证了文献中对汉代海上丝绸之路始发港的记载。

现在的大浪汉城遗址,只残存下码头和城墙,码头用于运输,城墙用于阻隔与组织,其运输至上的城市职能已经表露无遗。

西汉晚期,合浦政治中心南移至现在的廉州镇,大浪汉城址在下至明代的千余年里一直被废弃在荒野上,没有人为的增筑与破坏,城墙、城壕、码头等基本布局都保存了最初的外形和样式,成为迄今国内发现的保持最为完整的汉代县治之一。

但是,考古学家推断,位于廉州镇西南侧的草鞋村遗址更有可能是古合浦郡城址,《汉书·货殖列传》载:“各安其居而乐其业”,说的正是当时的草鞋村。草鞋村汉城址总面积近12万平方米,南流江的支流西门江从城址西南角经过。这里最初只是作为汉代古窑址被发掘,像这样大规模完整的汉代手工作坊遗迹在国内并不多见,其丰富的遗存要素,成为汉代中国海上丝绸之路繁荣兴盛的重要见证。

如果说汉代统治者在西北陆上开辟的对外通道,有抵御匈奴的军事、政治意味,那么以北部湾合浦古港为起点的这条丝路,应该是一条更为纯粹的商路,中国的珍珠、奇石、陶瓷、丝绸、琉璃、城砖从这里走向世界,世界各地的奇珍异宝也在这里汇集,流入中国内地。

随着汉王朝对外贸易的扩展,东南亚及其他地区的一些国家纷纷循海路而来,通过合浦进入中原,与汉王朝建立贸易、朝贡关系。《汉书·地理志》载:“自日南障塞、徐闻、合浦船行可五月,有都元国……有译长,属黄门,与应募者俱入海,市明珠、壁流离、奇石、异物,赍黄金、杂缯而往。”《后汉书·天竺传》载:“和帝时数遣使贡献,后西域反叛乃绝,至桓帝延熹二年频从日南徼外来献。”

东汉以后,这条海上丝绸之路往西延伸到地跨欧亚非三大洲的罗马帝国,环北部湾沿岸的对外贸易,使中华文明和印度文明、阿拉伯文明、罗马文明实现了沟通和交流。

时至今日,历史的辉煌不再,但北部湾汉城、汉墓群的各种细节,依然叙述着昨日的磅礴与威慑。合浦汉墓出土了上万件珍贵文物,如今都陈列在合浦汉代文化博物馆里,包括青铜、陶、铁、漆、金、银、玉石、香料、香具、玻璃、水晶、玛瑙、琥珀等器具,涉及生产、生活、商贸等各个方面,充分反映了汉代合浦地区政治、经济、文化、科技的状况,从东南亚、南亚、西亚和地中海地区等地输入的舶来品尤为引人注目,这亦是2000年前合浦人扬帆于世界的印证。

关于丁香■ 丁香,因花的形状似“钉”而得名,是原产于印度尼西亚马鲁古群岛的一种香树,后被爪哇商人移植至苏门答腊和爪哇,在欧洲各国为香料疯狂的大航海时代,被英国人移植到马来西亚槟榔屿,又由法国人移植到马达加斯加。上述岛屿至今仍是世界知名的丁香产地。■ 阿拉伯世界将丁香视为真主的一滴眼泪,因其微辛性温、杀菌麻醉,治疗牙龈病、牙周病、龋齿病,将丁香汁液或丁香油涂于口腔患处,瞬间温暖洋溢,驱走病魔。佛教《楞严经》有将丁香涂抹于戒坛的记载,认为其有除污净化的功能。丁香传入欧洲后,因其具有抗菌、驱虫、麻醉止痛、暖胃等作用,一直是荷兰、葡萄牙、英国、法国在印度洋香料群岛争夺的重要物品。■ 中国西南部的川、滇、藏地区是中国丁香的重要分布区,同时也是特有种最多的地区,藏南丁香、皱叶丁香等都是西南部的特有种。在某些地区,人们认为丁香是谦逊、儒雅的象征,家长们会在孩子上学的第一天备上干丁香的香包或茶包,寓意让孩子早日成为知识渊博的君子。

说起香料,似乎总带着点异域色彩,樟脑却是个例外。在海上丝绸之路的贸易中,樟脑是以中国为发源地出口的最重要的香料,以药用安身立命,属性是镇静、清醒、去垢除恶,不太讨喜,却不可或缺。漳州是昔日樟脑重要的出口之地,如今这里的古镇、老街,繁华已逝,却朴实自在,毫不浑浊烦嚣。

漳州盛产樟树,《本草纲目》载:“樟脑出韶州、漳州,状似龙脑,色白如雪,樟树脂膏也。”樟脑古称龙脑,在五代时已成为贡品,作为香药运用广泛。

相传,清末有一财主,因闽南天气潮湿,脚气严重,冬天也只能露趾在外,非常烦恼,一家小药铺以樟脑治好了他的脚气,财主以半副身家相赠,掌柜的婉言谢绝,财主坚持,掌柜的就说,你用了几罐药,就在药罐里放上铜钱给我吧,财主回家一问,只用了一罐半,心想一罐半铜钱太少了,于是差人给掌柜的送去两罐黄金作为谢礼。虽然只是民间传说,但樟脑的奇效可见一斑。因此闵、台一带曾出现求购热潮,形成独具特色的樟脑贸易,成为近代经济史上的一个重要现象,甚至曾由此引发战争。

福建内河流域周边多生长樟树,生产和制作历史悠久,且当地人力资源充足,19世纪末,外商纷纷到闽江流域开设樟脑收购公司,其中英国和日本商人最为积极。外商和本地人还纷纷开设樟脑加工和制作工厂,“有樟树每乡,各制脑油出售”。

台湾于1860年开港,外国商人蜂拥而至,纷纷与官方签订规约,定购樟脑。清政府决定对樟脑贸易进行统一管理,收归官办,实行专卖,“同治二年(1863年),艋舺料馆改为脑馆,竹堑、后垄、大甲等处均设小馆,以理其事。”一切有关樟脑的事务,概由脑馆包办,严禁民间与外商直接交易。清廷的专卖政策对外商是一个不小的打击,一些外商不顾法令,私下向民间采购樟脑,导致商船屡屡被查处、扣留。

1866年,英国要求恢复樟脑自由贸易,被台湾官方拒绝,英国领事向总理衙门交涉无果,1868年9月,英国领事吉必勋以保护英商为由,正式向英国政府请求派军舰到台湾“保护”英商。闽浙总督英桂遣派福建官员赴台与英方进行谈判,欲平息事态,最终不欢而散。英国人随即诉诸武力,攻陷安平,这就是近代史上的“樟脑战争”。1868年12月1日,中英签订了《樟脑条约》,共八条,主要内容是废止樟脑专营、订立外商采运章程、准许洋商直接买办樟脑、赔偿英国樟脑损失等。

福建内河流域周边多生长樟树,生产和制作历史悠久,且当地人力资源充足,19世纪末,外商纷纷到闽江流域开设樟脑收购公司,其中英国和日本商人最为积极。外商和本地人还纷纷开设樟脑加工和制作工厂,『有樟树每乡,各制脑油出售』。

漳州盛产樟树,《本草纲目》载:“樟脑出韶州、漳州,状似龙脑,色白如雪,樟树脂膏也。”樟脑古称龙脑,在五代时已成为贡品,作为香药运用广泛。

相传,清末有一财主,因闽南天气潮湿,脚气严重,冬天也只能露趾在外,非常烦恼,一家小药铺以樟脑治好了他的脚气,财主以半副身家相赠,掌柜的婉言谢绝,财主坚持,掌柜的就说,你用了几罐药,就在药罐里放上铜钱给我吧,财主回家一问,只用了一罐半,心想一罐半铜钱太少了,于是差人给掌柜的送去两罐黄金作为谢礼。虽然只是民间传说,但樟脑的奇效可见一斑。因此闵、台一带曾出现求购热潮,形成独具特色的樟脑贸易,成为近代经济史上的一个重要现象,甚至曾由此引发战争。

福建内河流域周边多生长樟树,生产和制作历史悠久,且当地人力资源充足,19世纪末,外商纷纷到闽江流域开设樟脑收购公司,其中英国和日本商人最为积极。外商和本地人还纷纷开设樟脑加工和制作工厂,“有樟树每乡,各制脑油出售”。

台湾于1860年开港,外国商人蜂拥而至,纷纷与官方签订规约,定购樟脑。清政府决定对樟脑贸易进行统一管理,收归官办,实行专卖,“同治二年(1863年),艋舺料馆改为脑馆,竹堑、后垄、大甲等处均设小馆,以理其事。”一切有关樟脑的事务,概由脑馆包办,严禁民间与外商直接交易。清廷的专卖政策对外商是一个不小的打击,一些外商不顾法令,私下向民间采购樟脑,导致商船屡屡被查处、扣留。

1866年,英国要求恢复樟脑自由贸易,被台湾官方拒绝,英国领事向总理衙门交涉无果,1868年9月,英国领事吉必勋以保护英商为由,正式向英国政府请求派军舰到台湾“保护”英商。闽浙总督英桂遣派福建官员赴台与英方进行谈判,欲平息事态,最终不欢而散。英国人随即诉诸武力,攻陷安平,这就是近代史上的“樟脑战争”。1868年12月1日,中英签订了《樟脑条约》,共八条,主要内容是废止樟脑专营、订立外商采运章程、准许洋商直接买办樟脑、赔偿英国樟脑损失等。

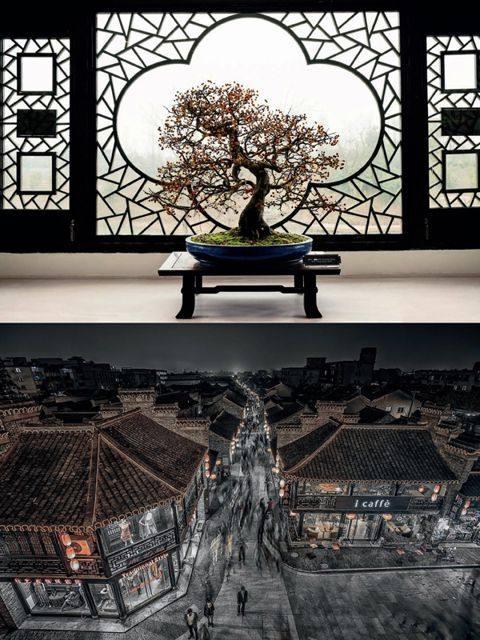

漳州月港(今龙海县海澄)是樟脑之乡,位于九龙江入海处, 即海上交通和内河交通的融会处,因“一水中堑,环绕如堰月”、“外通海潮,内接山涧,溪水萦之如月”而得名,潮汐吞吐,气象豪雄,让人联想到金庸武侠小说里的“神龙岛”。船出月港,沿南港顺流往东,经海门,至九龙江口的圭屿,经圭屿抵厦门港,后分路驶向汪洋。

月港僻处海隅,俗通外化,民间走私活动猖獗, 明正德、景泰年间已是“居民多货番且善盗”;成化、弘治年间呈现“舟楫流通,商贾辐辏”的繁荣景象,有“小苏杭”之称;正德、嘉靖年间,“万港豪民多造巨舶向外洋交易……法不能止”,这时期广东、浙江的海商也于“漳泉等处造船卖货”,由月港“入番”;葡萄牙、日本的商船也常抵月港门户浯屿、南澳等,月港空前繁荣。

隆庆元年(1567年),明政府局部开放海转,在月港设立县治并开设“洋市”,准贩东西洋,月港转变为合法的民间私商海外贸易港,万历年间达到鼎盛,“四方异客,皆集月港”,“货物通商旅,资财聚富商”,“货物亿万计”。当时从月港输出的商品主要有樟脑、丝绸、布匹、(漳窑)瓷器、茶叶、砂糖、纸张、果品、铁器等;输入的物品也超过历代名港,据崇祯《海澄县志》记载,有“琐服、交趾绢、西洋布、吉贝布、银钱、犀角、象牙、玛脑、琥珀、玳瑁、龟筒、翠羽、鹤顶、琉璃、楠香、沉得香、速香、檀香、安息香、麝香、乳香、降真香、丁香、片脑、蔷薇水、苏合油、铅、羚羊角、明角、乌角、鹿角、獭皮、马尾、孔雀尾、黄蜡、白蜡、花梨木、乌楠木、苏木、棕竹、科藤、藤黄、阿魏、没药、血竭、芦荟、铜鼓、自鸣钟、倭屏风、倭刀、玻璃镜、嘉文席、藤花簟、眼镜、金钢钻、鹤卵杯、燕窝、西国米、胡椒、孩儿茶、蟹肉、波罗蜜、椰子。”

明代月港有7个著名商市,分别为县口市(明代时海澄县南市在歧街,东市在新路口街,西市在亭下街)、霞尾街市(在海澄县城北门外,清乾隆时已废)、南门外市(在海澄县城南门外)、港口市(在港口桥至容川码头街段)、旧桥市(在西门桥西侧,清乾隆时已废)、新桥头市(在月边社,清乾隆时已废)、庐沈港市(隔港与石码相连,有桥相通,清乾隆时已废)。作为国际贸易商港,月港在地理环境和自然条件方面有一定局限性,康熙二十三年(1684年),清朝在厦门正式设立海关,厦门港成为闽南三角对外贸易的大商港,月港从此走向没落。

如今,月港这个地名已经从地图上消失了,我们从厦门第一码头出发,沿着这条嘉靖、万历时期名躁远东的古航线来到白水镇——位于龙海市南部、古月港码头附近的一座内河小镇。

白水镇俗称“白水营”,位于山脚下一个类似栈道的狭长地带,貌似半月,一条山路通往内地,一条溪水东流入海,“外通海潮,内接山涧,溪水萦之如月”,名副其实。

现在,棋盘式老街虽然不如旧时繁华,却自有一派静逸,街上的建筑多为旧时流行于南方大都会的红砖骑楼,走在老街上,仿若进行着一次时空穿越,白水镇昔日的繁华依稀就在眼前。

镇上的老洋楼多已无人居住,商市早已不存,深巷里,家家门前都种着绿色植物,老街坊们个个神色悠然,他们身上有着先祖们经历过大风大浪的积淀,对外来人有着一种通情达理的善意。

临水人家都有自己的码头,昔日水路的辉煌依稀可见。镇上两处著名庙宇——安怀宫和石龙宫,历史可追溯到明代以前,都与“水神”有关,分别供奉“白水王爷”和开漳圣王陈元光,每年都会举办庙会活动。临水而行,这里的时间流动得朴实而自在,虽然也带烟火气,但毫不浑浊烦嚣,自成一格。

■ 樟脑是从樟树上提取的,传说樟树是因貌取名:樟树树干有明显的纵向龟裂,形似古书,叶子呈纸质或薄革质,像是“大有文章”。虽是民间传说,但南方沿海一带的确有以樟树叶辅助学子读书的习惯,至少驱蚊、提神的作用是有的。

■ “风油精”与“无极膏”都是家喻户晓、名扬海外的老药,主要成分都是樟脑,研制和生产都在漳州。作为早期“MADE IN CHINA”的知名产品,这两款药如今依然风靡南洋地区,尤其是风油精,某知名品牌的风油精年产逾7000万瓶,是名副其实的“香飘云外”。

重现《京华烟云》

由白水镇一路北上,前往漳州市,途经海澄镇、石码镇,都是古代月港的中心,如今已全部是现代化街区,真正的明清老街则完整保留在漳州市区。

位于市中心的漳州明清历史文化街区已有千年历史,完整保留了明清时期的古街格局和民居特色,呈现了闽台建筑河洛渊源和与外来文化互动的结果。

明代,在月港的辐射带动之下,漳州城经济繁荣,成为“百工鳞集”、“机杼炉锤”交响的商业、手工业城市和商品集散地,纺织业、药材业、金箔业相继兴起,形成民居聚集、店坊罗列的街区。如今,建于明万历时期的“尚书·探花”、“三世宰贰”两座石牌坊和始建于宋绍兴九年的漳州文庙还在,让人从斑驳中感知昔日辉煌。

历史街区内的居住与商业功能完美结合,街道、巷道、院落共同构建的结构,是不可再生的宝贵财富,综合体现了漳州的历史风貌。街区内的民居别墅、园林宅第、商号作坊等历史遗存,活灵活现地展示了旧时代的生活、经商方式,是建筑、文化、城市发展的鲜活载体,极富代表性。

街坊们对老街区有着浓厚的自豪感,会对外乡人介绍说,《云水谣》《台湾往事》《台湾海峡》等影视剧都曾在老街取景。据相关文章考证,林语堂早年生活在漳州,《京华烟云》里的老街原型,即是眼前的漳州老街。

浯屿岛:闽南三角地区最美的海岛之一。“浯屿在县(同安县)极南,孤悬大海中,左达金门,右临岐尾,水道四通,为漳州海澄、泉州同安二邑门户。”可从厦门第一码头乘船前往,每天只有一个班次往返,也可包船前往。

东山岛:福建第二大岛,有乌礁湾、金鸾湾、马銮湾等诸多海湾,沙滩美丽,白沙细软,海水清澈,有捕鱼等各类水上活动,旅行配套设施较为齐全。可以留宿岛上,看日出日落。

海门岛:古老的海岛渔村,保持自然的乡村生态,有桃花源般原始的田园风光。岛上有两个村落,村民以打渔为业,民风纯朴,可体验真正的渔家生活,是品尝海鲜的好去处。

滨海火山国家地质公园:看海边的火山熔岩,别具一格的滨海旅行体验。南碇岛上有140万根柱状玄武岩,是目前世界上最巨大、密集的玄武岩石柱群。林进屿是由火山岩组成的椭球形岛屿,东南面有一个形成于两千万年前的古火山口。

白水镇的棋盘式老街虽然不如旧时繁华,却自有一派静逸。

由白水镇一路北上,前往漳州市,途经海澄镇、石码镇,都是古代月港的中心,如今已全部是现代化街区,真正的明清老街则完整保留在漳州市区。

位于市中心的漳州明清历史文化街区已有千年历史,完整保留了明清时期的古街格局和民居特色,呈现了闽台建筑河洛渊源和与外来文化互动的结果。

明代,在月港的辐射带动之下,漳州城经济繁荣,成为“百工鳞集”、“机杼炉锤”交响的商业、手工业城市和商品集散地,纺织业、药材业、金箔业相继兴起,形成民居聚集、店坊罗列的街区。如今,建于明万历时期的“尚书·探花”、“三世宰贰”两座石牌坊和始建于宋绍兴九年的漳州文庙还在,让人从斑驳中感知昔日辉煌。

历史街区内的居住与商业功能完美结合,街道、巷道、院落共同构建的结构,是不可再生的宝贵财富,综合体现了漳州的历史风貌。街区内的民居别墅、园林宅第、商号作坊等历史遗存,活灵活现地展示了旧时代的生活、经商方式,是建筑、文化、城市发展的鲜活载体,极富代表性。

街坊们对老街区有着浓厚的自豪感,会对外乡人介绍说,《云水谣》《台湾往事》《台湾海峡》等影视剧都曾在老街取景。据相关文章考证,林语堂早年生活在漳州,《京华烟云》里的老街原型,即是眼前的漳州老街。

中国的樟脑贸易,与郑芝龙、郑成功父子下西洋有着非比寻常的关系。最初在《台湾外记》中有记载:“明代郑芝龙与日本的贸易货物中,即列有樟脑一项。”清代后期,樟脑成为台湾对外贸易的一项重要输出品,厦门港则是一个重要的转销站和集散地。

安平港位于厦门湾北部,背倚泉州古城,是泉州城外著名的大镇和天然避风港,也是郑芝龙、郑成功父子的故乡。史载:“芝龙驻安平,自为坚舰,贸易于南洋群岛……岁入以千万计,从此富敌国。” 郑氏船只不仅在南洋群岛,与吕宋、暹罗、真腊、占城、东京、巴城、琉球、朝鲜均有贸易,客观上促进了安平港对外贸易的发展。

顺治十二年,郑成功下令自毁宅邸,第二年清兵焚镇,安平镇自此夷废近30年,致使盛极一时的郑氏宅邸如今竟无迹可寻。

安平港背后的泉州古城,是马可波罗笔下的东方第一大港。1918年日本的《蒲寿庚考》称:“刺桐为中国中古时第一商港,而征之汉籍,宋末及有元一代,沿海商港,无一能及泉州。”古代泉州府的管辖范围包括如今的泉州、厦门、金门、钓鱼岛、澎湖及台湾,有“四湾十六港”之称。“四湾”指泉州湾、深沪湾、围头湾、湄洲湾,每个港湾又各有四个支港,组成了这个海上丝绸之路的名港。李叔同一生中的最后14年生活在泉州,并将泉州描述为“遍地佛国”。泉州唐宋元明印记俱全,儒释道、伊斯兰、基督、天主、摩尼、阿拉伯诸教汇流,“遍地佛国”名副其实。

■ 安平桥:连梁式石板平桥,始建于南宋绍兴八年,位于安海镇和水头镇之间的海湾上,桥长约5华里(约2000米),是当时世界上最长的梁式石桥,也是我国现存最长的海港大石桥,号称“天下无桥长此桥”。这座古桥是安平港昔日辉煌的无声印证。

■ 龙山寺:位于古安平港的龙山寺,始建于隋皇泰年间,寺中供奉高4.2米、宽2.5米的明代木雕千手千眼观音立像,是稀世珍品。明朝末年,泉州人大量移民台湾,明永历七年(1653年),安海龙山寺的肇善禅师在台湾鹿港创建第一间龙山寺,寺中建材多来自晋江,石狮子由晋江师傅雕刻,大殿中“通身手眼”的匾额是依安海龙山寺的匾额复制。龙山寺千手观音是闽台地区的共同信仰,是台湾各族群“唐山过台湾”共同记忆的体现。已知台湾淡水龙山寺、艋舺龙山寺、大溪龙山寺、竹林山观音寺、台南龙山寺、凤山龙山寺、新加坡龙山寺、马来西亚槟城龙山寺、泰国曼谷龙山寺、越南芽庄龙山寺、香港粉岭龙山寺都由晋江安海龙山寺分灵而来。

随着阿拉伯人与乳香一起到来的,是对某种美丽密码的破译与传递,这不仅反应在女性的容貌上,作为海上乳香之路的中国驿站,扬州也在一直延续着对美丽的独特诠释。

作为大运河沿线的重要城市,扬州自隋唐以来在全国交通体系中起着独特作用,兼得江、河、海运之便,是中国古代水陆交通枢纽地、漕运和南北物资的集散中心,也是“吞吐四海,沟通宇内”的“陆上丝绸之路”与“海上丝绸之路”的连接点。

9世纪的阿拉伯地理学家伊本·胡尔达兹比赫在其《道程及郡国志》中说:由泉州至扬州,航行需六日,此地产物亦相同。此等中国港皆临能行大河。而此等大河,俱受潮水满干之影响。在扬州之大河处,烦多鹤鸭及其他鸟类。

运河是扬州的经络、血脉。如果说扬州是运河之子,那么长眠在扬州城外的杨广河可谓运河之父。开凿杨广河的隋炀帝,陵墓就安放在扬州。进入隋炀帝陵,一条拱型石桥经由神道通向祭台,两旁不常见于江南的隋制石阙引导我们走到时空的另一头。据载,隋炀帝自知河工劳民过甚,仍一意孤行,随身携剧毒,意图在有民众不堪重负聚义之时自行了断,皮日休在《汴河怀古二首》中这样写:“万艘龙舸绿丝间,载到扬州尽不还。应是天教开汴水,一千馀里地无山。”“尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。若无水殿龙舟事,共禹论功不较多。”

唐代,扬州是相当繁荣的国际贸易中心,产于南洋的胡椒、龙脑,产于印度与红海沿岸的苏方木、乳香,产于西亚地区的乳香、青木香、肉桂、花椒、蔷薇水、珍珠、玻璃器、波斯绿陶、新罗青瓷、日本砂金,从扬州输入中国内地;中国的青铜镜、毡帽、丝绸、首饰、柏木床、中草药和陶瓷器,也作为贵重商品从扬州走向世界。

除了运河交通,城市治理也是漕运带给扬州的一大财富。如果说泉州封印的是唐以来的宗教,那么扬州留下的则是唐以来的城治。扬州的唐宋城门遗址,始建于唐代,五代、两宋、明、清历代均曾修缮,各代城门、城墙至今仍有迹可循,层层叠压,尤以隋、唐、宋城遗址保存相对较好。与古时的遗址相比,如今扬州城的整体位置并无大的改变, 城市中心逾千年没有迁移,这在中国是不多见的,这也是扬州城依运河而生、生死相随的体现。

乳香坊间常用于女人身体保健与皮肤护理,从一开始,就带着点柔中有韧的意味。海上乳香之路的三站均为南部沿海城市,但只有扬州,无独有偶地,与这种香料的特性水乳交融。

在扬州,即便最规矩的建筑也变得温柔起来。扬州最有名的文峰塔(又称文昌塔),位于城南古运河畔,始建于明万历十年(1582年),为楼阁式塔,八面七层,砖木混合式结构。有别于北方常见的存放高僧舍利的舍利塔,文峰塔只是万历时期普遍建于南方的风水塔,少了宗教的神秘与庄严,多了一份源自市井的柔情与水灵。

乳香在扬州大行其道的一个原因,是它与扬州盐商精致典雅的追求很是合拍。众所周知,扬州出文人和美人,而这两种人都依附于精致与闲情,也依附于盐商和漕运,这从扬州最具代表性的园林即可见一斑。

扬州的何园、个园,是清中晚期的两大名园,主人均为盐商。

个园始建于清嘉庆年间,以四季假山和各色竹林闻名,因竹影形似“个”字而得名,竹海、兰苑,体现主人喜与“君子”为伴。出个园南门,进入东关街,沿途经过胡仲涵故居、武当行宫,谢馥春、马监井、三祝庵、汪氏小苑、剪纸博物馆……可感受明清扬州古街风貌。

何园建造时间略晚于个园,建筑风格为中西合璧。精致的船厅尤为引人注目,整体造型为船形,周围以鹅卵石、瓦片铺成水波纹状,无水却有水景,是中国古人智慧在造园上的表现,也体现了盐商因漕运起家而不忘根本的质朴哲学。

扬州园林注重“厅堂”和室内陈设,精用砖、石、木等建筑材料,曲径通幽、工艺精湛,同时更着重体现一个“闲”字。扬州的商业气质,不同于山西的严谨、方矩、“铁算盘”、处处讲道行,也不同于八闽的“爱拼”、匆促,扬州是悠然自得的,用缓慢的节奏体现着商业上的自信。

所以,在扬州处处能碰见“生活家”,扬州姑娘几乎个个懂得保养,散步时偶遇的老人,会告诉你淮扬菜有哪些讲究,哪条街有什么好玩,斯条慢理地将扬州生活给你说个透彻。

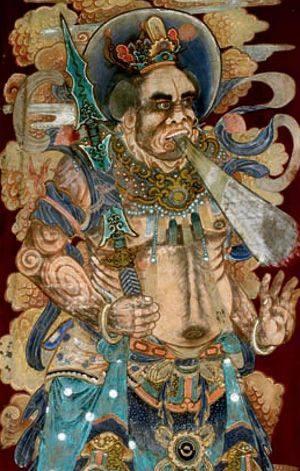

蓬莱神仙生活的向往与依归中国人的香料,大部分用于宗教、祭祀、净己,香器背后隐藏的文化也不容忽视。博山炉之所以与蓬莱一样,如今依然被反复提起,正是因为这个香器与这个地方一样,蕴含着神秘遥远但又清高自圆的宗教神话与仙家哲学。

古时有“博山之前无香炉”的说法。博山炉的造型,来源于对“云霭青山”的模仿,其模仿对象据说是渤海三山——蓬莱、博山、瀛洲。秦汉以后,“海中有山,蓬莱有仙”的观念开始盛行,贵族们通过制作模仿蓬莱仙山的香具来满足求仙问道的热情。

博山炉拟山海之势,有敬天礼地之意。它是中国香文化发展的产物,同时也是中国香文化的重要载体。

博山炉的出现,是汉朝皇室与皇宫贵族“玩”香的极致产物。西汉之前,可以说没有“熏香”一词,一般是直接燃烧香草,以产生的大量烟火作为薰引,虽然味道浓郁,但难免呛人,而且香味不够持久。汉武帝时期,由于外来香料与异域制香方法的传入,才有了香球、香饼的出现,能让香味缓慢、悠长地散发的香炉也应运而生。博山炉因形态精致,并且蕴含着追求仙家生活的文化意味,深受贵族青睐,较之其他香炉可谓身价百倍。

到了清朝,博山炉依然是商贾大户把玩、收藏的异宝。相传民国初期,山东淄博大户黄家嫁女,嫁妆隆重,声势浩大,有好事者将嫁妆清单外传,张贴于市,里头就包括两个博山炉。博山炉主要分为器盖、炉身和足三个部分,炉的基座状如今日洋酒杯的杯足,盖高而尖,镂空,呈山形,山形重叠,意为“群山”,也与“博”山意合;其间雕刻飞禽走兽,象征传说中的海上仙山,把香点燃后,山上云雾缭绕,神兽若隐若现……博山炉以足纤而稳、盖精密而通透为佳,据《两京杂记》记载:“博山炉工艺之繁,远远超过后来出现的五足或三足香炉。”

值得一提的是,博山造型所寄托的对神仙生活的向往,不仅是贵族们所向往的长生不老、悠然成佛的仙家生活,更是广大老百姓鸾凤和鸣、夫妻和睦的眷侣生活。南朝民歌《杨叛儿》中有“欢作沉水香,侬作博山炉”的句子, 后来唐朝诗人李白藉《杨判儿》作诗,借“博山炉”隐喻男女之欢情,也属“神仙生活”的寓意。这种博山炉多数为民间使用,雕刻花纹没有那么精致,但在民间也属珍品,在浙江、福建、江西等地南朝墓葬中曾被大批发掘。

博山炉北宋考古学者吕大临《考古图》载:“香炉像海中博山,下盘贮汤使润气蒸香,以像海之四环。”指熏炉因炉盖之形而得名。也有人说“博山”是指现山东博山一带(古称“颜神镇”,是陶瓷、窑器的重要产地)。

1.博山炉炉盖似山,其间雕刻飞禽走兽,当把香点燃后,则山上云雾缭绕,神兽若隐若现,犹如传说中的海上仙山。

2.中国人的香料,大部分用于宗教、祭祀、净己,香器背后也往往隐藏仙家哲学。

博山炉出自山东,形引蓬莱,这个被帝王贵族作为神仙之地向往的地方倒也确实存在,“丝竹笙歌,商贾云集”,“帆樯林立,笙歌达旦”,“日出千杆旗,日落万盏灯”,描述的即是登州古港(今蓬莱)的繁荣景象。

707年,登州治所迁至蓬莱,正式定名为“登州港”,凭借地理优势、政治优势,成为当时北方地区最重要的港口,是中国沟通日本、朝鲜的重要门户,与广州港、交州港、扬州港并称为四大港口,高丽、日本商人络绎不绝地从这里登岸。唐朝的国际航线主要有两条,一是“广州通海夷道”,另一是《新唐书·地理志》记载的“登州海行入高丽、渤海道”,即从登州古港出发,经庙岛群岛,穿越渤海海峡,到达朝鲜半岛诸国的航道。

这一时期,朝鲜半岛的新罗、百济和高句丽都曾多次向唐朝都城长安派出“遣唐使”。《渤海国长编》记载:“新罗使必由海道以达登州,又为向来必经之程……渤海之使即在一地登岸,再由此转赴唐京。”中国的丝绸、铁器、漆器、铜器等输往朝鲜半岛,朝鲜半岛的毛皮、人参、药草、盐等商品也输入中国。在登州城南街还设有“新罗馆”,用于安置从登州港入境的新罗使节。

唐代往返于中日间的民间商船较多,运往日本的货物主要有经卷、佛像、佛画、佛具、文集、诗集以及香料、药物等。日本输出的主要是沙金、水银、锡、绢等物。中国的建筑、文宇、书法、绘画、医药等科学技术也由此传入日本。

登州水城位于山东半岛北端,翘望辽东,负山控海,扼渤海之咽, 自宋中期建刀鱼寨以来,逐渐发展形成系统完整的军事防御体,其构造体现人与自然结合的和谐性,又不乏严谨的科学性,匠心独具,和博山香炉一样,是中国古代智慧和哲学的载体。

唐至宋初,登州港是中国北方最主要的天然商港,号称“中国北方第一港”,与南方海岸不同,地处北方的登州港,主要负责促进中国与朝鲜、日本等东亚国家商贸往来和文化交流。

宋、辽对峙期间,北宋政府在丹崖山内侧顺势围以防卫栅栏,构成水寨式港口,得名“刀鱼寨”,登州港开始由天然港湾变成人工港口,商港逐渐变成了军港。

元朝统治者重视海运,且对海洋贸易没有严加限制。蓬莱是元代海运的中转枢纽,现在仍存有不少与航海有关的祠庙遗迹,如海神庙、阳主祠、日主祠、龙祠等,均曾在元代重修或新建。《古今图书集成》所引《登州府祠庙考》载:“妈祖”的称号“天妃”,最初是由元顺帝所封。蓬莱阁古建筑群主要由吕祖殿、三清殿、蓬莱阁、天后宫、弥陀寺等组成,盘踞丹崖极顶,悬于海波之上,楼、殿、亭、台别具一格,其体现的中国本土神仙文化和精武文化,在国内著名古港口里是绝无仅有的。

明洪武伊始,登州港的建设达到前所未有的程度,成为当时中国北方最大的军港,“北砌水门,引海人城,名新开口,南设关禁,以稽往来”,称“备倭城”、“水城”或“登州水城”。该城周长约2000米,城内面积27万平方米,城墙平均高7米、宽8米,设有海港设施和陆地战备设施,是名副其实的军事要塞。这里逐渐成为中国北方最主要的军事港口和作战防御基地,用以停泊战船、补充给养、训练水师、出哨巡洋和抗击外敌,终明一朝, 具有举足轻重的军事地位。

永乐皇帝迁都北京,渤海成为京师门户,登州扼守渤海水道,故称“京师海门”。嘉靖朝《山东通志》称:“(登州)三面距海,为京东悍屏,南走徐扬,东达辽左,水路交会,比亦要冲之国也。”崇祯朝杨嗣昌更称道:“登之一郡实全齐之命脉!”

明末登州军港达到极盛,港内兵舰“见泊水域只四十九只,报出海则有三百二十余只。”明军在“萨尔浒之战”大败后,辽东总兵毛文龙退守朝鲜和皮岛海上,军需全靠登州基地支撑,“海兵三千,解饷金五万渡海接济毛文龙”。

可惜的是,除去蓬莱阁,蓬莱老城昔日的蓬勃与大气已依稀难辨,当年京门海师的威风也被淹没在市井流光中。

而今的蓬莱,是一个赖旅游业为生的城市,旅游淡季时,街上的饭店成排成排地闭市。正月十五的夜晚,蓬莱街上只闻鞭炮声,太阳一下山街上就已不见人迹,店铺全部关闭。正月十六天一亮,却是另外一番景象,人声鼎沸,斑斓的服装将冬日里万物凋敝的北方小镇装饰出花红柳绿的效果。

相传正月十六是天后娘娘的生辰,蓬莱人及胶东半岛的渔民、农民都把这个日子当作节日庆祝。蓬莱阁天后宫的庙会习俗代代传续至今,已有近千年历史,每年正月十六,当地民众扶老携幼赶往丹崖山天后宫进香祈愿,周围村庄的戏班、秧歌队、舞龙队也聚集于天后宫周边的广场、戏楼献演,锣鼓喧天,热闹非凡,人们来此祭神、听戏、购物,尽兴而返,满载而归。

蓬莱老城以钟楼为中心,东南西北大街分割成四块,民国以前称为“四坊”,人们似乎对老城的格局不是十分满意,按照自己的生活习惯与观察,为街巷命名——猪市街、纱帽街、水探头、火药局,处处是生活的故事与智慧。游人来到,蓬莱人会理所当然地将他们导向海滩与名胜,也许在蓬莱人心中,繁华的是景区,朴素真实的才是自己的生活,他们将二者划开界限,将最私密最本我的蓬莱老城,留给了自己。