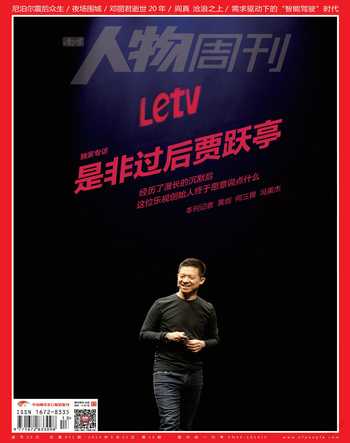

陈传兴 忧郁的怪物

吴琦

图/本刊记者 梁辰

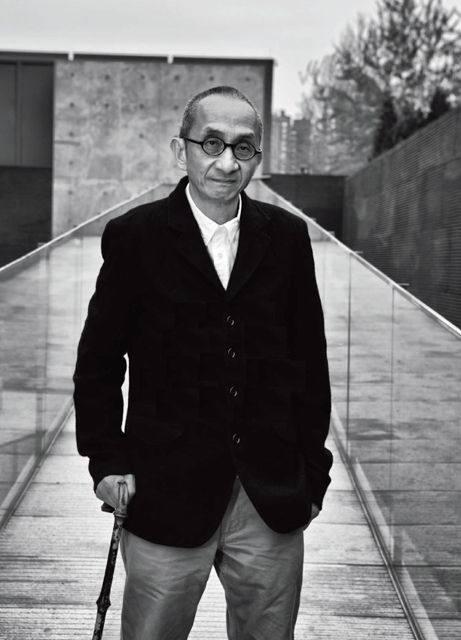

陈传兴几乎把他的展览布置成一场“葬礼”。沿着美术馆的楼梯而上,忽然传来一阵音乐,悠远低沉,哀乐一般。展览空间光线极暗,只有作品上压着光,为这个暗房指明方向。中央的房间,放一组拍摄于1975年的照片,主题是“招魂”,四联作裱在铝板和铅板上,因使用中途曝光,暗上加暗,另一张,空无一人的画面上摆着一口棺材。应了罗兰·巴特的比喻,摄影是“死亡的钟声”,成像是永远的过去时。陈传兴偶尔在其中出没,移动缓慢,拄着拐杖,目光和身体都成一个斜角。用他自己的话,“一个复杂的又冷又硬的东西”,从黑暗里跑出来了。

他现在63岁,在他的人生履历上,这是第二次个人展览。

40年之后再开展,成了大家对他最好奇的地方,也为展览蒙上一层神秘感。人们期待这又是一个薇薇安·迈尔或者抄水表工人式的传奇故事——某个普通人,突然亮出一批令世人惊讶的照片,连家人都没见过。底片跟着他一起旅行,从台湾去法国留学,又带回台湾,一直没拿出来检查、冲印,“放在黑暗里生长”。陈丹青多年前认识他,这次重逢,不依不饶地揪着他问,你这些作品从哪里冒出来的?

陈传兴不断回答这个问题,却无法提供确凿的答案。他推说自己不懂,不明白这些照片的意义,“不是追忆,不是保存,甚至不确定是否属于自己。”偶尔半夜做梦,为它们所纠缠,记不住也说不出。他低哑的嗓音,和照片的灰度同在一个频率,像是从别的地方传来。经常话只说一半,欲言又止,或提醒自己打住,更多的时候,笑笑,不响。坐在椅子上双手合十,又搭出一个斜角。

他说自己是个怪物,从小就不合群,课堂满足不了他。在清华大学(新竹)教书,亦不与同事来往。为了展览和新书,在北京密集社交,好像暂时默许了自己的“正常”。礼貌地站在门口,迎来送往,每次谈话都等别人先上台,让对方先讲。自己说了几句旋即把话筒递出去,“我说多了,我想听听您的意见。”在这种收敛和虚弱下面,老友阮义忠说,也有年轻和自信的一面,比如他斩钉截铁地告诉陈丹青,“我绝对不是一个业余者。”话依然只说到这里,没有后半句了。后来接受采访,他才铺陈解释:若从职业上分类,自己不是一个专业的摄影家,但论作品工艺、筹备时间,都依国外美术馆的标准,肯定不是业余。他既不迎合大家对传奇故事的期待,也不推翻它。据说他在台湾拥有一个很大的暗房,朋友打趣说,“可以做脚底按摩的生意。”

一切可能都是因为人入老年。视力衰退,身体出了问题,随身带着维生素和药,早早用上了拐杖。陈传兴直言不讳地说,“好像感到冥界在召唤,又不想把照片留给后代,成为负担。”另一个背景是,作为材料的胶卷已经不易取得,银盐时代似乎就要逝去了。人与时代都走在单行道上。谈起这些,他会意识到自己说了晦气话。“应该在展厅里摆一个洗手盆的,”他开了一个玩笑。

第一次个展在23岁的时候就办过了,拍的是1970年代的台湾。展览后半个月,蒋介石去世,此前台湾已经退出联合国,整个社会笼罩在不确定中。父亲也在那时去世。正在读大学的陈传兴不怎么上课,一个人拿着相机游荡,在台北市郊的观音山一带,拍出一组“芦洲浮生图”。接受正式的艺术教育之前,创作已经开始了。

后来的摄影教育主要是在法国完成的。他记得一位老师,在当时惟一的摄影学校里任教,同时为Vogue、ELLE工作,住着第七区最有钱的房子,每天穿一身白,扣子永远留几颗不扣,胸口全是毛,头发是红色的。他请陈传兴去做助理,陈传兴拒绝了。另一位,背着尼康相机满世界跑,下雨了,啐一口唾沫在镜头上,拿衣服擦,说这是对镜头最好的保养。陈传兴那时也用尼康,但觉得不够炫,想要一台莱卡,被这位老师的口水吓到连好镜头都不敢拿出来了。陈传兴不把这些经历视作学习,而是让他“和法国最好的专业学校里的人保持了一段距离”,同时也把梦打碎了——为某些媒体工作、加入玛格南图片社,这些目标都太具体。距离感,倒是让人更自由了。

真正的学习是坐在法国国家图书馆里看大师的作品,戴着白手套,触摸的是原作。一年下来,进步可能是巨大的。反正法国的大学没有校园,学校放假多,老师也不管,他奔向电影资料馆里的电影,巴黎的剧场、书店和画廊。“素描课上,第一次看到女性裸体,浑身发抖。”一切都在这里得到了启蒙。

大一时他就决定要去法国了。当时出国的华人很少,多数人去了美国。他读到无政府主义一脉的左翼著作,想为这些思想寻找源头,因此惟一认真对待的课程就是法语课。良好的家境也提供了基础,最终把他“丢在”1970年代的法国。一个历史时刻。

1968年的运动以后,欧洲的年轻人还生活在嬉皮士的余波中。陈传兴也背着几十公斤的背包,搭便车,睡车站,听摇滚,挤帐篷。坐早班飞机,去纽约看展览、找朋友。买廉价航空的机票,目的地是巴黎,却先飞到比利时,再坐长途汽车。因为马克思的书在东边卖得更便宜,就住在西柏林,再穿过检查站,去东柏林买书。就差没有抽大麻了。

专业学习也是疯狂的,最早学摄影,又学戏剧表演、电影理论,最后转向符号学和精神分析。福柯、德里达、德勒兹、列维·施特劳斯、阿尔都塞、斯皮瓦克……这些法国近现代思想史上闪闪发光的名字,他都在课堂上亲眼见过。往往上了一年课后,讲义就出版成了书,带动新一波的思想浪潮。他记得,在巴黎高师听课,很多人就挂在窗口上,第一排是带着照相机的游客,警卫在现场维持秩序,把走道清空,让游客关掉闪光灯;第二排是一排老先生,他们一面翻阅报纸一面听,听到有趣之处就点点头,这课他们都听了二三十年了。

陈传兴博士论文的导师是克里斯蒂安·麦茨(法国电影理论家),写的是电影“场景”考古学。硕士论文是用数理逻辑分析一部电影,里面全是一些奇奇怪怪的马戏团演员,电影名字就叫作《怪物》。思想大师和复杂理论,参与塑造了他的人格,怪上加怪了。

阮义忠总是揶揄陈传兴讲话高深,故弄玄虚,“这个家伙读了那么多书,我说什么他都知道,他说什么我未必知道。他写关于我的书,我也看不下去,直接说我拍得好就行了。这个那个,怎么不把话讲清楚呢?”每次当他用浓重的乡音帮陈传兴站台,都比后者更有主人的模样,和客人侃侃而谈。而“怪物”陈传兴也需要阮义忠这样的朋友,外向,善于表达和行动,替他把话讲出来。

当时的亚洲学生还不敢明目张胆地参加政治激进运动,德国人、西班牙人、希腊人在队伍前面喊,陈传兴们在后面躲催泪瓦斯弹。大家身上都带着60年代的火种。1976年,适逢伊朗霍梅尼革命,一位电影系的伊朗同学辍学回国,同学凑钱买一台16厘米的摄影机,让他回去记录祖国“伟大的动荡”。

其时黄金时代已经快结束了。70年代后期,法国知识界开始惶恐不安。罗兰·巴特车祸,福柯患上艾滋,德勒兹跳楼,还有人驶向外海,再也没有回来。一代知识精英的退场如群星陨落,死亡降临,前卫又虚无。甚至,陈传兴在巴黎三大一起上课的日本同学佐川一政,竟把自己的荷兰女友吃掉了,成了20世纪的一桩“纪念碑式”的要闻。他说天才和疯狂离得很近,“每一个人都是黑暗天使”。离奇又刺眼的黄昏到了。

“北京这个地方一定有狐狸”,这是陈传兴开的另一个玩笑。他是在说巧合。中央美院选定的开幕时间和他40年前的那次几乎同天。在北京见到梁文道,聊起来才发现,出生于香港的梁文道一岁时就被送到台湾,就在观音山的山脚下长大。

陈传兴忍不住想象,当年的自己留着长发,穿着凉鞋和破洞牛仔裤,在镇子里等待拍摄对象。五六岁的梁文道流着鼻涕,在店里买糖吃,在乱葬岗里跑。他拍过梁文道看病的芦洲医院、念书的学校——那是一所天主教女子高中的附属小学,一帮有钱人家的女孩子天天穿着水手服,接受修女的管教。梁文道看着她们度过了自己的青春期,如今长成一位彬彬有礼的公子哥儿,出现在摄影师面前。陈传兴说这是真正的时间性,“梁文道好像让我等了40年。”这种巧合不是有意为之,也不是意外,更像是他与时间的一次合谋。诡异的是,他真的得逞了。

“交错交错,在所有的城市、所有的车站里,我们交错而过。”他引用波兰导演基耶斯洛夫斯基电影中的感觉,“80年代去纽约找朋友,说不定在地铁或者MOMA,也和后来的大画家陈丹青碰到过。”

80年代,陈传兴从法国回到台湾,原本准备搞艺术创作。台湾经济起飞,社会转型,一大批故事产生于分崩离析的过程中。林怀民、侯孝贤、阮义忠这一代人,成了台湾文化的主角。阮义忠原本想做一个知识分子——也许就像现在的陈传兴,但技术的诱惑、农业社会的变化,吸引他成了一个摄影师,回到农村,记录这一切。那时陈传兴的世界已经和欧洲同步了,他送来许多来自西方的摄影画册,阮在《摄影美学七问》中前五问的回答者也都是陈。

陈传兴监制、导演的纪录片《 他们在岛屿写作:化城再来人》 剧照

他和台湾新电影运动的干将们也短暂接触过,一度准备共同工作,最终没有实现。在一次公开讲座上,有听众提到这个问题,陈传兴说,“我觉得他们拍的不是我心目中的台湾,而是他们主观中的台湾。岛屿的丰富性和复杂性,如果从‘新电影’去想象,就会片面、肢解。”他认为自己二十来岁在台湾走街串巷的所见没有被电影捕捉到,很多日后被奉为开山的作品,都有欠准确。话只说到这里。“我又说错话了。我不应该再讲了。”

后来进入高校教书。左翼社会运动的影响也飘摇过海来到台湾。他任教的清华大学(新竹)被称为“井冈山”,也是其中一个阵地,陈传兴却若即若离,好像把自己放在隔离区。朋友写信给他,长辈送他礼物,他从来不回。电子邮箱里的信,高兴就点开,不高兴就删除。“朋友常常很受不了我,最后只好认了。”他说写信和其他表达形式一样,是一件恐怖的事情,“要写一个字,写一句话,我要费好大劲。”因此他写书比较少,学术会议也不参加,宁愿独自待在保罗·策兰、里尔克的诗里。法国的求学经历一方面令他骄傲,另一方面又让他谦卑,如临深渊地对待学问。“孤独是难免,已经是家常便饭,就不讨论了,就跟空气一样在那里飘。”

他说自己也是一个“坏老师”,上课不点名,不考试,也不用交论文,想念书的自己去念,想听就来听。但他每年开新课,讲石涛、郭熙、现象学和精神分析……每节课都是一个人从头讲到底。最后一节通常是许愿,每个学生轮流说出自己期望的分数,陈传兴就照着给。他说自己的课堂就像怪物收容所,“我自己就是这么长大,该野的时候就要野。”

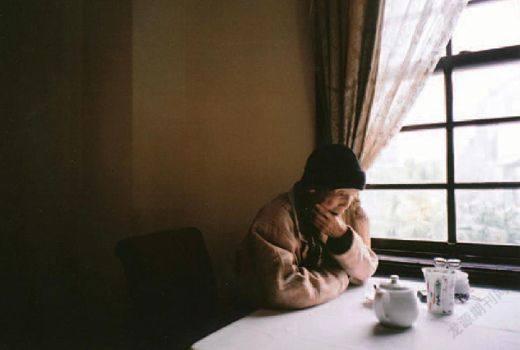

摄影作品《 残椅与大海》

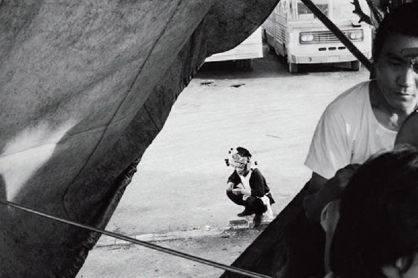

摄影作品《 幕后武生与乐师》

在一篇名为《狂舞吧,忧郁!》的给学生的信中,他批评学术体制的积习、艺术创作的虚假和乏力,终于拿起了从法国学来的思想武器。“于最后一节课,我忘了究竟是哪节课,既愤怒又颓丧的我对你们说,这是一个没有美的时代,要想在此时此地,目前这个社会环境探索美的存在,美感经验等等都是种幻想:当前的艺术创作,作为一个被人称为艺术工作者(已成形的艺术家或是即将上场的学生)莫不是在为一个不可能的事物而存活,而打转。忧郁的时代,美让位给它的阴影。”他这样写。

文如其人,陈传兴就像是从那些晦涩难懂的理论著作里走出来的人,声音和步履充满了停顿和噪点。尖锐,曲折,又难以撼动。他说,读书、上课、在思想领域做开拓,“对我来讲,也一样在搞革命。”

21世纪初的北京也许和昔日的台湾有点相似。展览络绎不绝,大街上全是摄影师,借大国崛起之势,许多艺术家已经在MOMA、古根海姆办过个展,用压缩的方式走完了国外的艺术语言发展几十年所走过的时间。陈传兴过去在台湾费力才能读到的Aperture摄影杂志,如今已经有了来自北京的编辑。

很多人来看他。不知是早有耳闻,还是被包裹在他身上的各种谜语所吸引。工作室的年轻人守着这些银盐时代的照片,小心翼翼,提醒观众不要碰触,身上还背着他们自己的数码相机。

他在展厅碰到一对十七八岁的情侣,搂搂抱抱,时不时用手指去戳墙上的照片。他很讶异,在死亡的现场,有人竟然在调情。他担心画框会不会掉下来?要不要找助手来清理?仿佛遇到罗兰·巴特所说的“刺点”。恐惧、害怕之后,又反思了很久。也许这些孩子是直接用身体、动作来表达对照片的反应,如同在社交网络上的刷屏、点赞,想要留下痕迹,或者是梅洛·庞蒂所说,目光也是一种触摸。“不需要我们在这里拐弯抹角,借用西方的理论,以为自己好伟大,其实只是他们观望的对象,”陈传兴说,也不要把银盐神圣化。批评家顾铮说,这就是摄影的官能性。

陈传兴迷恋的正是这种混乱、破碎和离心,就像照片中的散射、逆光和失焦。他对“决定性瞬间”这套理论不以为然,他更喜欢“万花筒”这个比喻,不断幻化出多重折射,“从一些枝节里,嗅到崩解的现象,尽量不用百分之百的肯定,而是提出一种怀疑、可能性。”

“我们是最后一代的文艺复兴人。”创作,论述,同时做好多事情。这次在北京的展览只是5个展览的第一站,未来还有一系列的书要面世。以前他拒绝被人拍摄,现在不断被拽进他人的景框。这个黑暗里的人好像真的决定要出来见见光明。他尽力配合所有的宣传,事实上也能看出他的尽力。

当然还是孤独。他说自己也许生错了时代,想去和1930年代的中国人谈谈。但是,谁知道呢?他至今每个星期都会阅读法国的报纸,看着这个国家变得暗淡。

看与被看、偶然的自由、后结构的文化状况、生命政治的档案……这些大词总是围绕在他身边,年轻人追问一些难以回答的问题。陈传兴在书里擅长使用理论,言谈中却特别谨慎,不断提醒自己,要用“人间的语言”。他半开玩笑地说,那些都是老人家的夸张之词,“好难好深”,说多了会“下地狱”,他可不想把自己的讲话变成“礼拜天上教堂的告解”。偶尔忍不住,还是会突然滑入自己的频道,聊起对于黑暗的着迷。然后又突然苏醒,像犯了错似的连声道歉,“对不起,我又乱讲了,已经不知道这是地狱的第几层。”