只要干货

李松蔚

一位爱听相声的朋友,时常还会重温那些耳熟能详的经典段子。我问他:“听过的段子,你还会觉得有意思?”他说当然。好的作品如同一块雕琢精美的玉器,并不是看上一眼,了解是什么模样就算。要拿在手中反复把玩,越琢磨越有味道。

他说的这种状态和我读书的心得相符。小时候读书贪多,一本书翻过一遍,就觉得没意思了,要快快地找下一本。情节进展缓慢的,干脆一目十行。读《天龙八部》,鸠摩智将段誉从云南带到苏州,阿碧划船送往燕子坞,那一路风轻歌软,景致宜人,读来韵味十足,江南风物活色生香。只有我读得大为不耐:“已经翻了这么多页,怎么还不打?”——后来重读几遍,才意识到是猪八戒吃人参果。直到现在,我还常看金庸小说,专爱看这种闲笔,反倒是剧情紧凑的高潮段落,因为反正知道了结果,看不看都没什么意思。

只有不拘泥于读书多少,才能舒舒服服享受这一过程。如果把读书当任务,求新求快,这件事就难免无趣。上学时有不少类似于“中外文学名著快读”的书,致力于提供便捷取巧的阅读体验,把一部部厚重的文学作品,浓缩为几页纸、几段故事梗概以及名句摘抄。这让学生感到很赚,好像开挂一样省时省力。一个假期过去,个个都“读过”上百本名著。对于那些急于提升阅读数量的人,这方式确实很有吸引力,但可以想象,也确实很无趣。我衷心地祝愿,读这种书的人只是为了应付考试。考完了闲下来,还是要看原著。

这种方式背后折射出一个思想:读书是以消耗时间为代价,换取有用的信息。我以为,这种想法是无趣的根源。做一切事情,如果都抱着“收获”某种内容的功利目的,最终不免沦为贪多求快的无趣一流。内容之外,说不定还有更值得把玩的东西会被忽视。我那位爱听相声的朋友享受的就不是相声的笑料,而是说相声的“节奏”:高低起伏,快慢进退,铺平垫稳,三翻四抖……至于内容本身:“就好像这块玉你是雕成观音还是奥特曼,这个新鲜感很短暂。看第一眼还行,不值得总看。真正有意思的还是刀功。”

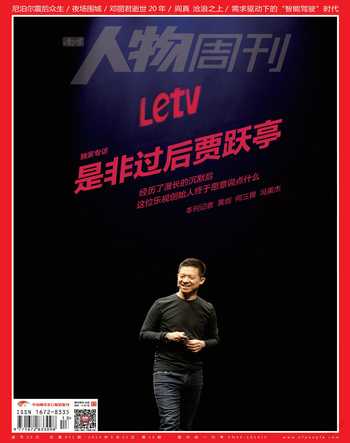

这个时代的人,对信息有一种深刻的崇拜,他们称其为“干货”。现代人假如有一段时间离了“干货”,就像鱼儿离了水一样焦渴。他们无法容忍“缺乏新鲜内容”的阅读体验,常常掷地有声地问:“谁能给一个摘要?”“这篇文章究竟能给我带来哪些信息?”也因此,有了许多投其所好的产品,就像“中外文学名著快读”一样,致力于为这些读者提供高浓度、快节奏的信息流:“一张图让你看懂XXX”,“一本书让你精通XXX”,“一个故事告诉你XXX的本质是什么”,越是提纲挈领、言简意赅,读者越兴奋,感觉喂饱了自己的大脑,并满足了“省时省力地开挂”这样的隐秘幻想。仿佛拥有了一本武功秘籍般,赞曰:“满满地全是干货!”——我对这种赞扬颇为反感,说严重点儿,觉得有些面目可憎。

《七龙珠》里有一种仙豆,吃一粒可以10天不饿。但真正热爱吃饭的人,一定对这种“干货”敬谢不敏,否则,就等于被剥夺了10天的乐趣。对结果的追求,并不足以取代追求结果这一过程的乐趣。爱嗑瓜子的人,都知道妙处就在一嗑一咬间,倒不在于瓜子本身价值几何。嗑瓜子固然是为了吃,可如果只吃不嗑,那过程也乏味得很。商店里有卖剥好的瓜子仁,可以抓起一大把——满满地全是“干货”——往嘴里塞,但那样并非享受,而是充饥。现代人对于“干货”的孜孜以求,又何尝不是把生活变成了充饥呢?