抗日战争照片寻访记

杨克林

影像是一个时代的直接言说者。

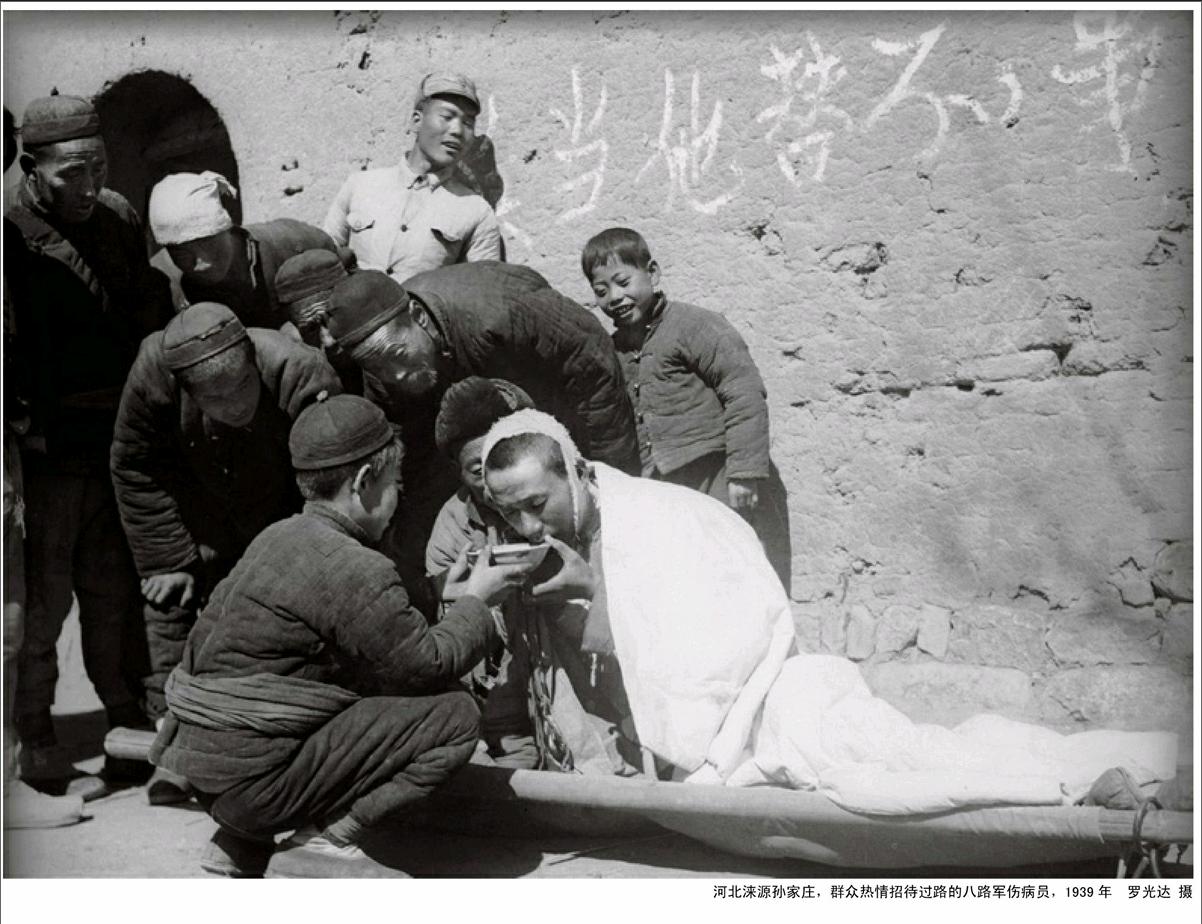

在抗日战争时代的照片面前,足以得出发人深省的历史感悟。今天,当我们俯视抗战风云,触摸流逝的时空和永恒的瞬间时,在我们的心灵深处还能感受到历史的脉搏。

我们从上世纪80年代开始想做《中国抗日战争图志》,到2015年我们又出版了《同盟国的胜利——抗日战争图志》这套图书,不知不觉已经30多年了,深感时光飞逝,人生短暂:但在时间面前却让我们更真切地感到抗战不朽,历久弥新。我们能够用自己生命的一部分来整理这段历史,体会它,体现它,甚感荣幸,甚感对抗日战争的研究是永无止境的。

上世纪三四十年代的主旋律

记得20多年前(1991年),陈香梅女士为我们当时刚编撰成的《中国抗日战争图志》写序道:“第二次世界大战结束后,世界上出版了很多有关这场战争的画册,但是中国在战争中的地位和作用却没有得到足够的反映,而我们自己,由于种种原因,也没有出版过一本比较全面、客观和深入地体现全中国人民同仇敌忾、抗日御侮这一伟业的画册。”“昭示骨岳血渊所塑造的中国抗日战争,显现中华民族的浩气和尊严,并引起对民族和世界未来的更深刻的思索。”“经济增长、科技进步是今日当务之急,但千万不要忘记中国有血有肉的历史,历史是一面镜子,这镜子给我们启示,也给我们往前的勇气。”这也是当初萌发寻找抗日战争照片,编撰《中国抗日战争图志》的立意。

上世纪30年代的上半期,上海的一本名叫《晨风》的摄影杂志,在其第4集的“摄影研究”栏里曾有一篇名为《献给爱好摄影的年青人们》的文章说:“你们应当知道现在的时代……‘九一八,‘一·二八:……许多血淋淋的事件在我们面前流来,……摄影家要用直观来把时代的—切的事实包括在他的作品里。”

1937年7月,“卢沟桥事变”一爆发,原在南方的年轻摄影家沙飞即发表了“摄影与救亡”的文章,强调摄影在救亡运动中的重要,呼吁摄影作者自觉、义不容辞地担负起重任,文中说:“将敌人侵略我国的暴行、我们前线将士英勇杀敌的情景以及各地同胞起来参加救亡运动等各种场面反映暴露出来,以激发民族自救的意识。同时并要严密地组织起来,与政府及出版界切实合作,务使多张有意义的照片,能够迅速地呈现在全国同胞的眼前,以达到唤醒同胞共赴国难的目的。这就是我们摄影界当前所应负的使命。”这是他的以相机为武器抗击日本侵略者的战斗宣言,也是此后他行动的纲领和目标。

自“九一八”事变后,东北大片国土沦丧,关内步步吃紧,在民族生死存亡的关头,民众关心国事,渴望目睹时局的演变,因而报纸、杂志和时事性刊物都加强了摄影报道,许多会摄影的人,顺乎时代的潮流,纷纷组建摄影机构,到30年代初期已达数十家之多,几乎遍及全国各地。如东北新闻影片社、中国新影社、新闻摄影社、中国新闻摄影社(中国社)、北洋新闻社、新声摄影社、焕章新闻社、民觉社、国际社、东亚摄影通讯社、江西社、华东社、华北新闻摄影社、国民社、武汉社、长江摄影社、津东社、民声摄影通讯社、南中国摄影社、民众社、东北摄影社、全球社、中国摄影社、绥远通讯社、中联社、世界航空新闻社、中外新闻学社、嘉兴社、燕清社、西北新闻社、时事社、绥东社、湖南时事新闻社、广西社、广西民众社、远东社等等。

抗战胜利后,曹聚仁和舒宗侨编著了《中国抗战画史》,面世于1947年:傅润华主编了《抗战建国大画史》面世于1948年:可以说这是最早全面反映抗日战争的摄影画册,影响深远。我在编辑画册时,曾拜访舒宗侨先生,得到他的支持。他本身也是历史人物,我将他在重庆编辑《联合画报》的照片编入了《中国抗日战争图志》中的“抗战文化”部分

我们这一代人是在讲述八路军、新四军故事的氛围中成长的,对于敌后战场并不陌生,有些史迹可以说耳熟能详。但是,真正理解和反映好敌后战场却是不断探索和深化的过程,用现在的话说:以任何影像视觉符号中所呈现过去的事实,都是影视史学的研究对象,因此都属历史影视资料的范畴(1992年、1993年台湾中兴大学周梁楷教授在中国首次提出此观点),因此,我们不知不觉地步入了这个领域。

所幸我喜欢研究历史,在部队是新闻摄影干事,并是《解放军画报》社的通讯员,有这样一个基础条件,使我方便很多。《解放军画报》社的前身是抗日战争时期的《晋察冀画报》,建国之后更汇集了中国共产党领导的八路军、新四军和各抗日战争根据地的图片资料,共收藏军史图片资料底片28万张。我以军史、近代史中的框架,从这些照片中疏理出延安和各抗日根据地(包华北、华中、华南等抗日根据地)、游击战、百团大战、“扫荡”和“反扫荡”、敌后战场反攻等专题以及重要人物。其中相当部分底片资料是军队摄影工作者在战争年代用生命的代价拍摄的,如黄土岭战斗、陈庄战斗、百团大战、狼牙山战斗、白求恩抢救伤员、八路军向塞外挺进等等,非常丰富。应该说,在20多年前,这些照片虽然没有数字化,但已整理有序,条理分明,挑选使用比较方便。特别是得到了老社长高帆、段继文、刘铁生和颜志洪等老同志的支持帮助,使我受益匪浅。

近些年中国的抗战影像研究成果颇丰。顾棣的《红色摄影史录》和司苏实的《沙飞和他的战友们》,以及王雁对沙飞的研究著作等都是经典之作:高初近年来对抗战摄影史料进行系统整理,将过去许多佚名作品全部落实到人,这都是为今后的深入研究确定了基础:2014年林迈可的摄影展览,就是影像史学国际化的一次展示,给人耳目一新的感受。

近10多年来,台湾的徐中懋(秦风)在大陆出版了多种关于抗战的老照片,与他交流的时候,有句话让我难忘:“我们显然是有愧职守的:如果我们没有尽一切力量来呈现那个惊心动魄的时代,我们如何继续塑造那不容轻辱的民族精神?”

摄影机构和战地摄影记者

中国的抗日战争,是在以国共合作为基础的抗日民族统一战线旗帜下进行的。摄影界其实是一面镜子,敏锐地反映、记载了这一客观的事实。中国各民族、各阶级、各党派、各界爱国人士、港澳台同胞和海外侨胞,同仇敌忾,共赴国难,义无反顾地投身这场决定国家前途、民族命运的情形多有反映。我深感这是一幅难以穷尽的长卷。

首先,我看到一幅暨南影片公司摄影师丁文治倒在血泊中的照片。他是为拍摄东北义勇军的抗战影片,深入东北前线工作时中弹牺牲的。目前,我还没有找到他的其他资料(《世界抗日战争图志》,P1304)。接着,另一位任职于中外通讯社和全民通讯社的摄影记者方大曾,曾报道过“一二·九”运动,在绥远前线采访,活跃于长城内外。1937年卢沟桥事变后,他又在前线摄影,特别是见证了《血战居庸关》的战斗。但不久他就消失了,时年才25岁。摄影也是一场前仆后继的战争。

中国摄影界自从“九一八”、“一·二八”事变以后,通过摄影图片、画报、影集对日本帝国主义者的阴谋和军事侵略,不断进行了报道和揭露,在广大民众中留下了日本侵略者残暴罪恶的形象。在摄影界的思想意识方面,30年代中期曾有人提出“国防摄影”的响亮口号,要求把摄影题材转到“为民族的自由和解放,为中国的自由平等而努力”的方向上来。涌现了许多杰出的摄影家和摄影工作者。

在20世纪二三十年代的摄影记者中,王小亭是有口皆碑的风云人物。他的足迹遍及大江南北,长城内外,摄取了大量有历史意义的新闻照片,建树颇丰。1928年济南“五三惨案”发生时,作为万国新闻社记者的王小亭在济南摄影,曾受日军监视,他不顾危险摄取日军暴行的镜头,其中有被日军惨杀的我同胞的尸体共10余幅,这组难得的新闻照片后来刊登在《良友画报》第26期上。

王小亭1900年生于北京,早年任职于英美公司电影部,做了两年的摄影师,是中国人投身电影界的鼻祖。后来受万国新闻通讯社的聘请,任该社摄影记者。“九一八”事变后,他又到了东北锦州前线摄影。察哈尔、绥远、热河等地都留下了他的足迹。王小亭的作品很多,散见于《良友画报》《申报》《世界画报》《时代画报》《北晨画报》《战时画报》《大众画报》等很多种刊物。“八一三”抗战开始后,他在上海火车站南站拍的一个小孩坐在被炸毁的月台上大哭的照片,1937年10月在美国《生活》杂志刊发后,被认为是美国1855年至1960年间发表的最优秀的新闻照片之一。照片发表后引起国际反应,美国对日本杀戳无防御能力的男女老幼一事提出抗议。这就激怒了日本人,诬蔑他的照片是假的,并悬赏通缉他,王小亭被迫携家逃到香港,后去美国工作,1981年3月9日在台北逝世。

早在“七七”事变之前,全国各地的摄影记者和摄影爱好者已开始活跃。如1935年初,上海美术专科学校的三名青年学者沈逸千、俞创硕、顾延鹏组成“上海美专国难宣传团”,一边摄影,一边举行“国难画展”(内有摄影照片)。他们到华北、西北、蒙边旅行宣传达14个月。1937年“八一三”事变前夕,沈逸千等三人再次组成“战时摄影服务团”,赶赴华北、大西北进行摄影采访,以“战影团”名义在上海的画报上发表新闻照片。回到上海后,淞沪会战正在如火如荼地进行中,他们于10月15日起在青年会举行“战时摄影第一届影展”,介绍华北的战况,特别是八路军的英雄形象。

自“八一三”淞沪会战打响后,上海的摄影记者更为活跃。如王小亭、向慧庵、蔡述文(国际社)、马赓伯(新闻报)、吴宝基(时事新报)、黄宇民(中国新闻摄影社)、卓世杰、何汉章等人。从战争开始到1937年11月中旬战争告一段落,拍了不少战时新闻照片。

随着全国大迁徙和淞沪会战的落幕,上海的大部分摄影家都到抗日前线或陪都重庆去了。1938年,位于腹地的武汉既是政治中心,又是集散地,同时,抗日战争中规模最大的武汉会战也在这时展开。且看在这个战火纷飞的历史舞台上,摄影前辈们是如何演出的:

郑景康在武汉主持国民政府国际宣传处摄影科,拍摄了大量有关抗日救亡活动和揭露侵华日军暴行的照片,曾赴台儿庄战役前线作摄影报道(郑景康后于1940年底赴延安,在八路军总政治部宣传部等单位工作):

原属国际社的向慧庵、陈西玲、蔡述文和《良友》的俞创硕、顾延鹏先后参加1938年6月在汉口成立的中央社摄影部:

沈逸千则赴太原参加了共产党领导成立的全民通讯社:

席与群参加了汉口的军委会政治部三厅的摄影记者。

漫画家兼摄影编辑叶浅予到汉口也参加了三厅工作并转赴香港负责编辑《今日中国》画报,并编辑了一本具有文献价值的《日寇暴行实录》(内刊日军暴行照片140余幅)。

前面所提到的国际社,全称国际新闻摄影社,1933年成立于南京,是国民党中央宣传部属下的一个新闻机构,第一任社长为黄英,1938年撤销。同年,在武汉中央社内创立了摄影部。国际社的一些珍贵照片,现都收藏于台北中央社摄影部。

我曾多次到位于台北的中央社摄影部查阅照片,看到了许多上世纪30年代早期,也即“九一八”事变后我国局部抗战时的照片,如:“九一八”事变后,蒋介石出来接见全国各地到南京请愿学生代表和热河、长城、绥远等抗战的照片,都是署名国际社(但未署作者姓名)而发布的。同时又找到了许多作品曾经多次发表而未署其名的作者姓名,还发现了许多新的未曾发表的作品。

1938年,全国已处于全面抗战的时期,中央社担负着向国内外提供包括照片在内的中国战场战讯及其他新闻的责任,刚成立的中央社摄影部的记者足迹遍及中国战区的各大战场。当年中央社摄影部即在汉口青年会举行了“新闻图片展览”。中央社记者的作品给我留下深刻印象的,如:1938年6月9日,冯华熙拍摄的黄河花园口决堤及黄河灾情的照片:1939年5月3日,罗寄梅拍摄的日机对重庆“五三”大轰炸的照片:陈西玲拍摄的长沙会战及我军俘虏日军实况的照片:宣相权拍摄的南京大屠杀主犯谷寿夫在军事法庭上受审的照片:蔡述文拍摄的昆仑关大捷和鄂西长江前线军民的照片。蔡述文曾多年工作在战斗频繁的宜昌(第五战区)一带,在他的作品中,抗日将士的活动常常以长江和峡区为背景,让人感受祖国山河的壮丽,不由得发出:岂容敌寇践踏的誓言!这些作品和沙飞以长城为背景的作品有异曲同工之美。

在中央社的照片档案中,我还特别发现了过去在上海摄影家协会经常见面的俞老一俞创硕的大量作品。最近一次,还在那里巧遇俞老的女儿女婿,他们也在查询俞老的作品。可以说俞创硕是历经中国抗日战争重大战役和事件最多的摄影记者,他拍摄了1937年卢沟桥事件后的平汉线作战,随即又赴山西几乎采访了包括平型关战役在内的忻口、太原会战的全过程:接着,台儿庄战役、武汉会战、长沙大火、南昌会战等等,特别是直至1945年,中国远征军反攻滇西的诸多战役,都留下了他的经典照片(过去曾说他在“文革”中烧毁很多底片,所幸仍有部分得以保存,民族之幸也)。

总览中央社所藏的抗日战争时期的摄影作品有近10万张,是有待开发研究的宝库。除上述独立的摄影通讯机构外,台北现在还藏有国民党中央党史会、国史馆等机构收藏有抗日战争时期的摄影珍贵作品。

在审视抗日战争时期摄影的时候,还可以发现那一时期的新闻电影往往和拍摄照片是同步的,甚至有些照片则是剪之于新闻电影之中的画面。有些著名的摄影记者还同时兼任新闻电影的摄影师。例如,拍摄上海南火车站被炸后在哭泣的儿童的王小亭和敌后根据地的吴印成、徐肖冰等记者都是例子。

1937年全面抗战爆发后,国共两党合作,国民政府办的电影机构中央电影摄影场(“中电”)和中国电影制片厂(“中制”,原“汉口摄影场”),以及由阎锡山投资的西北影业公司,由于一批进步电影工作者进入这些电影机构从事创作活动,拍摄了一批反映抗战的新闻纪录片。例如,1937年拍摄的《卢沟桥事变》、《淞沪前线》、《空军战绩》等:1938年拍摄的《东战场》、《克复台儿庄》《敌机暴行及我空军东征》《重庆的防空》等:1939年拍摄的《胜利的前奏》、《抗战中国》等,都有很大的影响,其中编辑成多集的《抗战特辑》,还对八路军歼灭日寇的平型关战役作了报道。另外,西北影业公司也拍摄了《华北是我们的》(1939)和《在太行山上》(1940)等抗战纪录片。这些摄影和拍摄照片都是有联系的。

抗战时的摄影刊物和专集

日本侵华,占我领土,必然欲消灭中国的文化。

1930年代初的中国,不仅上海、北京、天津、南京、武汉等文化比较发达的大城市建立了新闻通讯机构,就是在一些中小城市如南昌、长沙、唐山以及比较落后的绥远、广西等地也组织了新闻社,发布新闻照片。日本发动的侵华战争,使我国摄影事业和摄影艺术深受挑战。

“九一八”和“一·二八”两大事变,使中华民族加速猛醒,人们亲身体会到不起来抗战,势必国家不保,民族沦亡。从上世纪30年代初开始,摄影界从兴趣主义、唯美主义迅速走向了现实主义。到了“七七”事变和“八一三”事变的时期,一切不适应抗战需要的思想意识、表现方法,连同那些不合事宜的刊物、画报一一被淘汰了。代之而起的是盛极一时的抗战摄影画报和专集。

另外,战时有些报纸和画报也建立了自己的摄影组织,如申报新闻摄影社、时报摄影社、《良友》画报社、西京日报摄影部等。其中,《良友》画报是刊载摄影报道最专业、持续时间最长的画报,较为系统保存了当时的史料,但据《良友》画报社社长伍福强生前对我说:画报社有两麻袋底片在1950年代初遗失了。这是一个令人叹息的巨大损失。

现以上海为例,1930年代前期(我国局部抗战时期)出版的主要摄影专集如下:

以上摄影集,或名画刊,或名画史,都是带有史料性文献性的图书,其用意在于,给提供读者系统的图片史料。其内容多半是在画报上发表过和部分没有发表的时事照片。例如《中国现象——“九一八”以后的中国画史》即是将“九一八”以后到1934年底,历年在《良友》上刊登的新闻照片,选其具有重要意义者,每个题目刊用若干幅。这样让读者可以集中地看到那段时间的大事。不像定期画报上那样零星分散,便于保存,这是摄影集的长处。

同样以上海为例,“八一三”淞沪会战开始后,上海除《良友》、《中华》两种大型画报外,还出现了十余种专门以战事新闻为题材内容的摄影画报。如《抗敌画报》《血战画报》等等,其特点是刊期短(三日刊、五日刊),开本以16开网线版印刷的为多。这种摄影画报突然增多,充分反映了民众对画报的迫切需要。当时上海出版的刊物情况列表如上。

以上的资料可能有遗漏或误差,但可以看出:大多数摄影刊物的出版,集中在1937年8月至11月。这段时间就是淞沪会战的时期。这些宝贵的资料见证第二次世界大战中第一场以城市为中心的大规模会战。但是,以后随着战线的转移和敌人的物资封锁,这种出版现象很少出现,但摄影记录仍在继续。

1942年5月,中国正处于抗日战争最艰难的战略相持阶段,沙飞、罗光达、章文龙、赵启贤等,在晋察冀边区聂荣臻大力支持下,在华北敌后创办了晋察冀画报社。1942年7月7日中英文双语的《晋察冀画报》创刊号诞生,16开本,共94页,印数为1000本,刊登了150多幅照片,用瑞典木造纸印刷:封面、封底彩版套印。画报社多次遭到日军袭击,在物质条件极度匮乏的条件下,不定期出版了13期,另出丛刊、画刊、摄影新闻等共60余期。

1943年1月《战场画报》在晋冀鲁豫根据地创刊,高帆和熊雪夫、梁坤生等创办。画报创办时采用的是单张石印的方式,不能采用照相技术进行制版,只能刊登木刻和线条简单的美术作品。1945年五六期合刊的《战场画报》的封面是木刻画《保卫夏收》,上有“高帆绘”的字样。1944年6月,高帆到晋察冀画报社参观学习,并带去一批照片,由晋察冀画报代为制版。高帆化装后,腰里别了两颗手榴弹,在武工队员的护送下,越过重重封锁线,从晋冀鲁豫前往晋察冀军区,历尽艰辛,在晋察冀军区把照片制成铜版,带回摄影制版材料,往返40天。此后,《战场画报》开始发表摄影作品。抗日战争胜利后,《战场画报》改名为《人民画报》,高帆首任画报负责人。1948年10月,《人民画报》和《晋察冀画报》合并为《华北画报》,是现在《解放军画报》的前身。

抗日战争,一场世界性的抗战

毛泽东在抗日战争初期就曾说过:“我们的敌人是世界性的敌人,中国的抗战是世界性的抗战。”这是精辟的论断。日本的全面侵华和中国的抗战,迅速成为国际问题的焦点,并对世界格局的新变化产生了重大影响。

中国抗战的成败,不仅关系到中华民族的生存,而且关系到世界反法西斯斗争的前途。这就使中国的抗战不仅仅是新闻,而且和人类世界的正义、文明联系起来。当时,外国各大通讯社一般在中国都有派驻机构,特别是上世纪20年代外国人在中国办的万国新闻通讯社,向国内外提供关于中国的新闻照片,在30年代的中国新闻界具有重大的影响,并且培养了一批著名的摄影工作者,记录了抗日战争中许多永恒难忘的瞬间。

本文特别想提及的是当年在上海的瑞士人卡尔·肯基尔贝彻(Karl Kengelbacher,1895-1981)拍摄的照片中,有一位中国士兵战死倒伏时枪犹在怀、弹犹在手的姿态,是壮志未酬,是死不瞑目!这是我在编辑画册时看到的最刻骨铭心的照片!(上海历史博物馆馆、中共“一大”会址纪念馆、上海淞沪抗战编:《四个月的战争》)。感谢肯基尔贝彻把这个战士的精神保存下来,我们当传之千秋万代!

至于太平洋战争爆发,更是有大批专业摄影人员投入抗日战场。例如,美国通信兵团164照相兵连曾在中缅印战区拍摄了数万张抗战照片,并且录制了很多极其珍贵的影像材料。有关美国通信兵团164照相兵连,章东磐编辑的《国家记忆》中有着详尽的记录。

我在1991年首次到美国国会图书馆和美国国家档案馆寻访资料,特别使我印象深刻的是中美同盟作战、飞虎队等照片,除此外,是一批当年国民政府送到美国展览的照片,内容丰富、制作精良、比较全面反映了我国各民族同仇敌忾抗击侵略者的场面,既有正面战场,又有敌后游击战争,还包括藏区和新疆的少数民族支持祖国抗战的镜头。另外,还有一张显然是用120胶卷拍摄的南京大屠杀中日寇疯狂刺杀我军战俘的照片,非常清晰,看了使我震撼。再就是一本《济南惨案》的照相集,有30多张,国会图书馆的工作人员提供翻拍架供我们翻拍。后来这些照片大多编在1992年出版的《中国抗日战争图志》中。

关于苏联红军的照片,当时很少,我冒昧地给苏联驻沪领事馆写了一封信,结果得到了支持,使我们对当时进攻东北日寇的苏军,特别是重要人物的形象能够全面地展现,填补了空白,至今心存感谢。在抗日战争中,埃德加·斯诺(美国)、哈尔多-汉森(美国)、彭布罗克·斯蒂芬斯(英国)、罗伯特·卡帕(匈牙利裔美籍)、林迈可(英国)、Rey Scotts(美国)等各国记者和友人都为中国留下了不朽的作品。其中,彭布罗克·斯蒂芬斯在淞沪会战的采访中献出了生命。这些作品也体现了抗日战争是一场世界性的抗战。

收集抗战照片的过程,不但犹如目睹了一场战争,而且是经历一场摄影之战。我们在编辑画册的过程中,把敌我双方照片常常同时展开,这种对比发人深省。

视觉人类学学者邓启耀教授的“视觉争夺战中的文化象征与宣传体制”一文中说:日本发动对华侵略战争,与铺天盖地的飞机大炮同时侵入中国的,是无所不在的文化的视觉和心理攻势。日军的策略是以眼攻心,展开视觉的攻势,旨在说明侵略战争的合理性和正当性,建立由他们主导的观看秩序。2014年,由中国摄影家协会主办的展览“影像的占领:1894-1945日本对华影像采集研究”,是对日本侵华摄影研究的一个升华。特别是笔者读了策展人曾璜先生的文章,受益匪浅。

远在“九一八”之前,日本就使用摄影图片这一手段。并在我国东北、华北和华中出版画报、画册和图书。“七七”事变以后,日本人编印的中文画报就有《日本大事变画报》《亚细亚画报》《大陆画报》《东光》《战线》《现代日本》等多种,用来配合军事侵略。用日文出版的摄影专集、画报则为数更多。其中东京大阪朝日新闻社发行《支那事变画报》,最为典型。

特别应该注意的是,日本不但在各部队中都配备了设备齐全的摄影报道班,系统全面地进行战场报道,而且把摄影作为一种收集中国情报的手段,鼓励其国内的摄影力量(包括专业的和业余的)全方位地,战略性地扫描中国。从摄影图像的角度来看,更可以证实日本是如何老谋深算,处心积虑地发动这场侵略战争的。笔者收集的《支那事变画报》,从1937年7月开始出版,至1942年太平洋战争爆发后,改名为《大东亚战争画报》继续出版发行,直到其失败,较为系统地记录了日本发动侵略战争的过程。《支那事变画报》中照片和文章均为当年随军记者拍摄采写,以其侵略者的立场记录了“七七”事变后日军侵华的几乎所有战线、战役和战况,涉及日军侵略过的北京、太原、上海、南京、合肥、保定、武汉、济南、海南等中国城市和地区。每辑《支那事变画报》里都有大量的照片,每幅照片均有详尽的说明与署名。无论是照片还是文字,都极力美化日军所谓“力量强大”、“不可战胜”。此外,日军各师团、联队还普遍自印写真集,炫耀其所谓的“武功”。在日本的照片中,还有一类检查机盖着“不许可”发表的照片,是其企图隐瞒的赤裸裸的罪行。然而,令日本法西斯没想到是,昔日炫耀军国主义的“写真”,今天都成了侵略中国罪行的铁证。

1995年,我们去日本采访了近20位参加过侵华战争的原日本战犯,他们都是日本“中国归还者联络会”的成员。即1956年六七月间,先后经在沈阳和太原设立的“中华人民共和国最高人民法庭特别军事法庭”审判后释放,于1956年下半年分三批回到日本的战犯。这些犯过许多罪行的人,经过中国政府的教育,在进行人道反省的基础上,决心为反对侵略战争,为和平与日中友好作贡献。他们在日本国内,呼吁日本政府承认历史错误、向中国人民谢罪。特别是他们鼓足勇气,以亲身经历向日本人民讲述日本侵略战争的历史事实和自己犯下的罪行,出版了如《三光》等深刻反省的书籍。在采访期间,他们还提供了包括他们自己在内的可视为侵华罪证的一批照片。他们体现了日本民族中的良知。

但是,日本国内一直有人想抹掉铁铸的侵略史实,他们篡改历史的活动有增无减,甚至越来越嚣张。有道是:“不知耻者,无所不为”。其实,人类的记忆是很脆弱的,对于上世纪三四十年代的这场战争浩劫,今天有多少人还能感同身受?虽然经历过这段浩劫的人正悄悄地离我们远去,但绝不代表着这段记忆也应该随之消失,相反更应唤起我们的警惕:如果我们不向历史学习,我们就有可能被迫重演历史。30年来,我们总想着尽力完善本套图书的内容,希望能够将抗日战争的历史更完整、更准确、更庄严、更多角度地呈现。但这是永远做不完的功课。