城市规模快速增长下的特大城市人口分布的变动分析

——以北京为例

曾宪新

(首都经济贸易大学 劳动经济学院,北京100070)

城市规模快速增长下的特大城市人口分布的变动分析

——以北京为例

曾宪新

(首都经济贸易大学 劳动经济学院,北京100070)

2000年以来,北京市人口增长超过50%,人口规模增长迅速,城市人口的分布也发生了较大的变化。本文根据北京市第六次人口普查资料分析了北京市人口分布的特点,同时对比“五普”结果(2000年),分析了北京市人口分布的变动情况。结果表明,发展新区人口快速增长、边缘生态涵养区人口相对减少,人口分布向东南方向聚集的趋势明显,与此同时,人口聚集区域扩大。北京市人口分布的变动过程是由北京户籍人口进一步向城市功能拓展区和发展新区“外迁”以及大量外来人口涌入城市发展新区和城市功能拓展区共同作用产生的,这一变化过程对局部区域产生的影响是不同的。

城市化;人口分布

一、前言

城市发展演化过程的重要特征之一就是城市人口在空间上的集聚和扩散,城市人口在不同阶段的空间分布演变态势在一定程度上反映了这一时期城市经济社会发展的某些特点。这方面的实证研究也十分活跃。作为我国最具特点的特大城市之一,北京的城市人口分布研究成果比较丰富。学者们在对比分析两次人口普查(1982年和1990年)北京市的人口变动时发现,1990年和1982年相比,4个城区(东城、西城、崇文和宣武)常住人口减少,人口密度降低,而当时的近郊区的朝阳、丰台、石景山、海淀4个区的人口增加,于是得出了北京在20世纪80年代开始了郊区化的结论(胡兆量、福琴,1994;周一星,1996)。这一时期的研究还表明北京市的人口分布呈现明显的圈层结构,学者结合传统的内外城概念和当时的人口分布特征将北京市分成5个层3个圈(胡兆量,1994)。90年代以后北京市的人口增长速度加快,学者基于普查数据分析认为,80年代北京市人口空间增长过程的相似性大于差异性,整体上呈现出一定的同质性特点;而90年代人口空间增长过程的差异性大于相似性,异质性特征日渐突出,都市区内一些快速增长地区的崛起使得人口变化存在明显的多极增长特点(王雯菲、张文新,2001;冯健、周一星,2003)。1990年代以来,我国大城市的发展迅速,人口空间分布特征发生了了比较大的变化,以城市人口分布特征变化来判断城市发展阶段的研究十分活跃(周一星,1996;周一星、孟延春,1998,2000)。2000年以后,随着对第五次人口普查数据的深入分析,讨论的热点问题是这一时期北京市城市人口分布的变动过程是聚集还是扩散(冯健、周一星,2003;俞路、杨善余,2006;黄荣清,2005);基于人口分布的变动变动讨论城市发展所处的阶段 (宗跃光等,2002)。对于北京市城市化发展形成了两类观点:其一,进一步确认北京市已经进入了郊区化的发展阶段并呈现出多核心化的特征(冯健、周一星,2003;冯健等,2008),其二,认为这一时期从人口分布特征来看北京市处于郊区城市化而非城市郊区化的发展阶段(黄荣清,2008)。这一时期环线公路改造和建设的不断推进使得人口分布的圈层特点更为明显。基于GIS的分析显示各环线间的人口分布呈现明显的差异,四环线为界,其内人口密集,人口密度在1万人/ km2以上;其外人口相对稀疏,人口密度在1万人/ km2以下。人口密度最高的区域是二环内,二环内和三环内的人口密度差异不大,三环和四环梯度明显(匡文慧、杜国明,2011)。与以前的人口变动相比,2000年以来北京市人口变动的最大特点就是人口增长较快。截止2012年末,北京市常住人口数量为2069.3万人,比2000年增加了52.5%,其中外来人口773.8万人,是2000年的3倍多。本文在以往研究成果的基础上结合人口普查数据对城市快速发展下北京市人口分布的变动特点进行了分析。

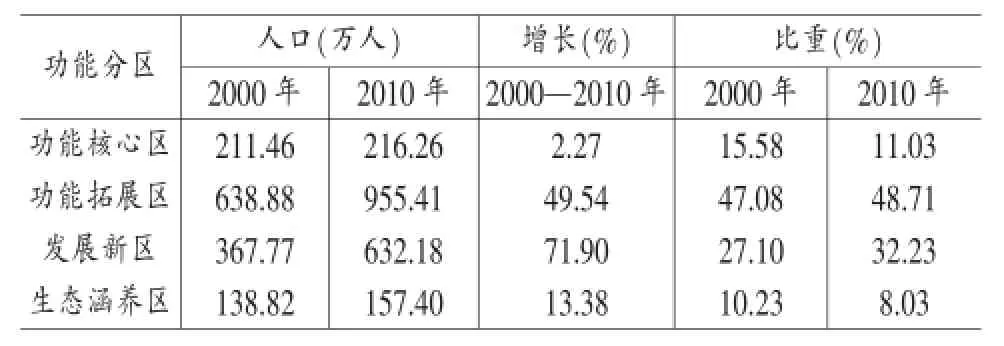

二、各区县功能区的人口分布情况及其变化

2010年,核心区、拓展区、发展新区、涵养区的人口分布情况如表1所示,居住在城区(核心区+拓展区)的人口约占60%,居住在卫星城市和郊区的人口约占40%。在各功能区中,以拓展区的人口比重最大,接近全市总人口的一半。与2000年比,拓展区、发展新区占全市人口比重升高,核心区、涵养区的比重降低。从表1我们可知,从2000年到2010年,虽然各区域的人口都有增加,但各个区域人口增加的速度不同。核心区、涵养区的人口增速低于全市的平均增速,而拓展区、发展新区的人口增速高于全市的平均,导致了人口在各地域分布的变化。

表1 北京市各功能区的人口及其变化

这里值得一提的是拓展区和发展新区的人口变化。从1980年代以来,拓展区(当时的近郊区)一直是各功能区中人口增加最多,增速最高的地区。如1990—2000年,拓展区人口增加239.96万人,2000年比1990年增加了60.15%,在同一时间,发展新区的人口只增加了53.25万人,增幅只有16.93%,人口增加的相对值和绝对值,拓展区都要远远高于发展新区。而2000—2010年期间,拓展区人口增加316.53万人,2010年较2000年增加了49.54%。同一时期,发展新区人口增加264.41万人,比2000年增加了71.90%,虽然从人口的绝对增加上发展新区还是低于拓展区,但差距也已经大大缩小,而从相对增加上说,发展新区已明显地高于拓展区,在今后的人口变动中,发展新区将可能替代拓展区,成为主要人口增长地区。核心区的人口变动也出现了新现象。从“三普”到“五普”,核心区的人口一直是减少的,从“六普”的数据看,核心区的人口已经不再减少,而是有所增加(虽然增加不多),这是否表明核心区的人口在今后将维持稳定,不再有大的变化。

图1 北京市常住人口分布变动(2000—2010年)

图2 北京市人口分布变动图(2000—2010年)

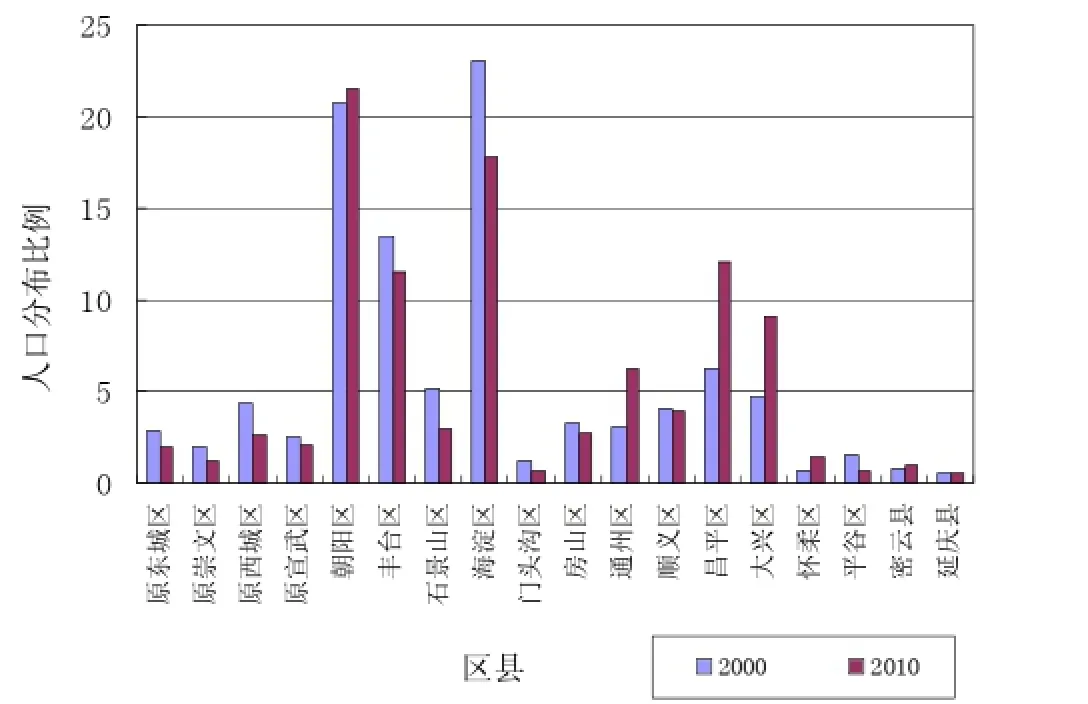

功能区人口分布的变化反映了北京市人口的整体分布情况,各区县人口分布的变动差异更为明显。为了和以往的人口数据进行对比,这里我们仍然使用2000年的行政区划,将崇文区和宣武区作为独立的行政区。在18个区县中,朝阳区人口最多,2010年的人口为 354.51万人,占全市人口的比重为18.08%,其次是海淀区,为328.07万人,占全市人口的比重为16.73%,这两个区的人口占全市人口的1/ 3多。从变化来看,十年间北京市人口数量增加最多的是昌平区,增加了87.85万人,增加142.89%,增加幅度也居各区之首。人口数量增加较多的还有朝阳区、海淀区,而人口增加率高的还有大兴区、通州区。平谷区的人口增加量最少,10年间只增加了1958人,增加率也最低,仅为0.49%(见表2)。

通过2000年和2010年北京市各区县人口占总人口构成的情况可以看出人口分布的变动情况(见图2,具体数据见表2)。人口分布比例上升最快、增加幅度最大的是:昌平、大兴和朝阳;下降幅度最大的区县分别为:崇文区、房山区和东城区。以颜色深浅代表分布比例的高低,专题地图可以更为直观地看出这一变化过程,图2上为2000年北京市人口分布状况,图2下为2010年的分布状况。从图中可以清晰地看出,北京市人口分布呈现出东南聚集、聚集区域扩大同时西北部边远地区收缩的特点。

图3 北京市各区县人口分布密度的变动图(2000—2010年)

人口总量迅速增加以及人口分布聚集区域扩大同时的边缘区域人口分布的收缩变化过程也使得各区县在人口密度整体上升的同时呈现出巨大的差异。宣武区人口密度最高,达30078人/km2,其次为东城区,为22620人/km2,人口密度最低的为怀柔区,仅176人/km2。人口密度最高的宣武区要比人口密度次高的东城区,每平方公里高出7000多人,是怀柔区的171倍(见表2)。

表2 北京市各区县的人口和它的变化

三、环线人口分布和它的变化

随着城市规模的不断扩大,便捷高效的交通体系成为城市发展过程中的必备条件,而城市的交通体系对于城市人口分布的变化有着直接的影响。人们对居住地选择,首先是希望选择离工作地点较近,周围生活配套齐全,交通便利的地方。城市中心区工作岗位较多,但城市土地资源有限,越是靠近城市中心,土地资源越是稀缺,房租、房价也越高。受收入限制,人们实际的居住选择往往根据自己的收入和家庭情况,选择交通方便的居所。

由表3可以知道,2010年,居住在二环以内人口占全市人口的6.89%,三环以内人口占全市人口的18.06%,四环以内人口占32.25%,五环以内人口占49.04%,即是说,若以五环为分界线,全市近一半人口住在五环内,另一半人口住在五环外。北京五环内面积约750km2,约占全市面积的4.57%,即在不到5%的土地上居住了50%的人口。全市平均的人口密度为每平方公里1195人,三环内的人口密度为2.46万人,三环至四环为2.23万人,四环至五环为0.61万人,从内至外,人口密度迅速下降,说明人口分布是非常不均匀的。

表3 北京市各环线内的人口

从各环线内的人口变动来看,从2000年至2010年,二环内人口绝对减少,居住在二、三环之间人口增加,但增加率低于全市的平均水平。在三、四环之间,人口增长接近全市的平均水平,居住在四—六环之间的人口增加率高于全市的平均水平,尤其以五、六环间的人口增加率最高。六环外人口虽然也有增加,但增加率远低于全市。可见这10年间,北京市人口的居所大多在四环和六环之间。

四、北京市外来人口分布的变动

2000年,外地来京人口(无北京户籍的常住人口)为257万人,2010年,外地来京人口为704.45万人,10年间增加了458.12万人,增长185.98%。外来人口数量增长幅度远远超过常住人口,可见外来人口大量涌入是导致近10年北京市常住人口数量迅速增加的根本原因。不仅如此,外来人口的分布对于北京市人口分布的特征也有着重要的影响。2010年,一半以上的外地人口住在拓展区,超过1/3的人口居住在发展新区,核心区和生态涵养区的比重相对较小。与2000年相比,虽然4个功能区的外地人口都有不同程度的增长,但只有发展新区的增长幅度要高于全市的平均增幅,其他3个功能区的人口增幅都低于全市平均。这样,除了发展新区外来人口在占全市外来人口比重上升以外,各功能区外来人口在占全市外来人口的比重都有不同程度的下降(见表4)。

表4 外地来京人口的分布

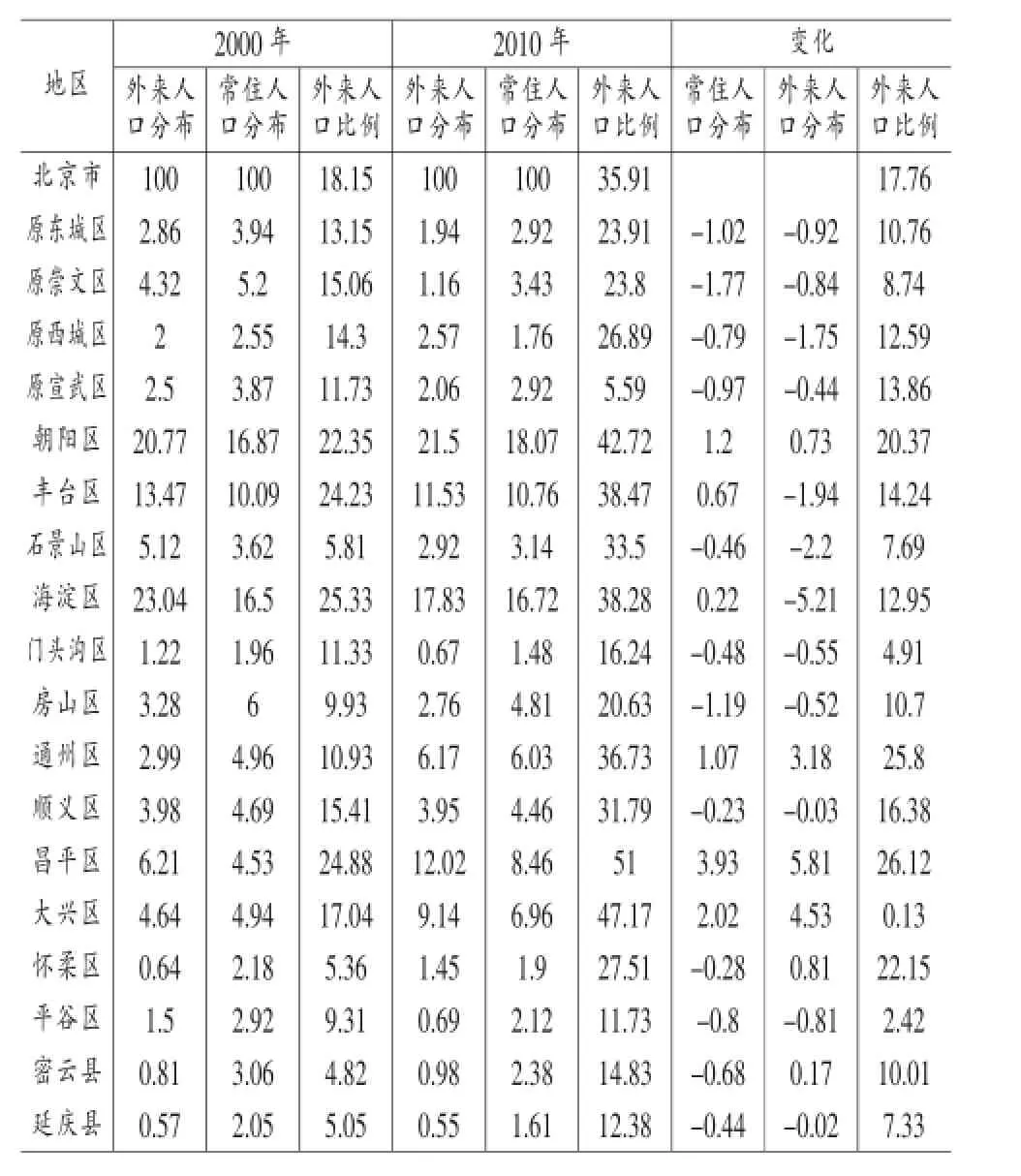

从各个区县看,外来人口分布极不平衡。北京市外来人口数量最多的三个区依次为:朝阳区、海淀区和昌平区,外来人口数量依次为151.48万人,125.61万人和84.7万人,其外来人口占北京市外来人口比例依次为21.5%、17.83%和12.02%;超过半数的外来人口住在这三个区。外来人口占常住人口比例最高的三个区县依次为昌平区、大兴区和朝阳区,比例分别为51%、47.17%和42.72%(见表5)。

图4 北京市外来人口分布变动(2000—2010年)

表5 北京市个区县外来人口的数量分布构成及其变化

从外来人口分布的变化来看,各区县中外来人口占北京市外来人口比例明显增加的是通州、昌平和大兴,明显减少的是海淀、石景山和丰台。外来人口占常住人口比例增加幅度最大的三个区县依次为大兴区、昌平区和通州区,增加最小的三个区县依次为:平谷区、门头沟区和石景山区。这些变化说明了外来人口在城市外围的聚集。事实上,这是导致北京人口分布向东南方向聚集且聚集区域扩大的根本原因。

前文分析了各区县常住人口和外来人口的变动情况,将二者结合起来可以更为清晰地看出北京市人口分布变动过程。城市核心区常住人口数量趋于稳定,西城区略有下降,东城区和宣武区略有上升。这说明西城区的人口伴随着外来人口流入的同时存在本地居民的外迁,而且本地居民外迁数量高于外来人口的流入数量,因此常住人口数量出现下降;崇文区的外来人口流入与本地居民的流出大体相当,东城区和宣武区的外来人口流入量大于本地居民的迁出因而最终表现为常住人口的小幅增长。

原来流动人口聚集的朝阳、海淀和丰台在过去10年间常住人口增量超过了外来人口的增量,说明这些地区仍然是城市发展过程中北京市户籍人口“外迁”的主要去向。其中最为典型的是海淀区,其外来人口的绝对数量仍居北京市的第二位,但其外来人口分布比例由2000年的23.04%下降到2010年的17.83%,其下降幅度居各区县之首(见表5)。

朝阳区是北京市城市功能拓展区和城市核心区中唯一的常住人口和外来人口的分布比例都增加的区域,而且虽然朝阳区的外来人口增长率远低于发展新区的各区,但仍然高于全市平均水平。这说明朝阳区是2000年来北京市接纳人口流入(户籍和外来人口)的主要区域,但外来人口的增长趋势有所放缓。通州、昌平和大兴的外来人口比例和常住人口的分布比例都在增长,而且外来人口分布比例的增长幅度大于常住人口分布比例的增长幅度,说明外来人口的大量涌入是这些区域常住人口快速增长的主要原因。

五、城市化发展过程中的人口分布变迁的讨论

上述分析可以看出,2000年以来北京市人口分布变动过程大体上可以归纳为同时进行的两个过程:北京户籍人口进一步向城市功能拓展区和发展新区“外迁”和大量外来人口涌入城市发展新区和城市功能拓展区的过程。结合以往的研究我们可以看到1980年至1990年代中期北京市的人口分布经历了人口从核心区向城市功能拓展区聚集的过程。而这一时期北京市外来人口数量很小而且增长速度缓慢,人口分布变动更多地体现着户籍人口的变动,呈显出核心区向外扩散,边缘区向内聚集的特点。1990年代后期外来人口开始快速增加,2000年以后外来人口增加的速度进一步加快。通过分析可以看出,户籍人口向拓展区扩散的过程仍在继续,但由于这一时期外来人口在城市发展新区的快速聚集,使得常住人口分布变动表现为在城市空间的聚集区扩大并向东南延伸。这一分析结果提示我们,在讨论城市人口分布变动时不能脱离城市规模变动的背景。作为大城市,北京市的城市人口规模的变动并非来自辖区内农业人口向非农产业的转移,而是来自区域经济差异所引起的人口迁移和流动,或者说是更大区域上的人口分布变化。城市人口的聚集过程和扩散过程是伴随着城市规模成长的,因此本文使用了“聚集区域不断扩大”来描述这一过程而不是用“人口扩散”来描述这一过程,“聚集区域不断扩大”反映出城市规模的成长过程。从户籍人口看,北京市的人口1960年代以后在政策的驱动下,不断扩散并一直继续到1970年代末趋于稳定,而1980年代后,户籍人口又开始集中方向变化,这一时期的人口主要是向功能拓展区聚集(黄荣清,2008)。基于常住人口的分析往往只能看到后面的过程,从而得出这样两个推断:从人口分布特征上看北京已经进入郊区化发展阶段(周一星,2003);近郊区已经实现城市化与核心区(俞路,张善余,2006)。从2000年以来各功能区的变动来看,户籍人口向功能拓展区域扩散的过程仍然在继续,不过大量外来人口的涌入“掩盖”了户籍人口的这一变动过程,从常住人口分布上表现为城市发展新区聚集起来,继续了“郊区城市化”的过程。从人口分布的变动来看功能拓展区域核心区的差异比较明显,城市功能拓展区人口增长速度有所放缓,但增长率仍然高于全市平均水平,而城市核心区的人口分布已经在数量上处于比较稳定的状态,变动更多地反映在人口结构上。

本文的分析有两点值得注意:其一,北京市各功能区内部存在比较大的差异。这些差异会导致城市的某些局部区域面临一些特有的人口问题,因此在宏观制定城市发展规划和提供城市公共管理及服务时,都需要对局部地域的特殊人口问题加以关注。其二,城市人口空间分布的变动不仅仅是数量上的分布变动,还包含人口结构空间分布的变动。本文仅仅从户籍人口和外来人口的构成来分析这种结构空间分布的差异,应该说人口结构的空间差异不仅于此,还包含更丰富的社会经济特征,而人口结构的空间差异无疑对传统的城市管理和服务提出了更高的要求。✿

[1]胡兆量,福琴.北京人口的圈层变化[J].城市问题,1994:442-452.

[2]周一星,北京的郊区化及引发的思考[J].地理科学,1996 (3):198-206.

[3]修春亮.城市功能形态及其演变规律研究[D].东北师范大学地理系博士学位论文,1996.

[4]周一星,孟延春.中国大城市郊区化趋势[J].城市规划汇刊,1998(3).

[5]周一星,孟延春.北京的郊区化及其对策[M].北京:科学出版社,2000.

[6]宗跃光,等.北京城郊化空间特征与发展对策[J].地理学报,2002(2):135-142.

[7]李世峰.北京城市边缘区存在的主要问题及解决对策[J].经济师,2006(2):272-273.

[8]王雯菲,张文新.改革开放以来北京市人口分布及其演变[J].人口研究,2001,25(1):62-66.

[9]黄荣清.1980年代以来北京市城市化过程中人口分布的变化[J].人口研究2005(5):19-27.

[10]冯健,周一星.近20年来北京都市区人口增长与分布[J].地理学报 ,2003,58(6):903-916.

[11]冯健等.1990年代北京郊区化的最新发展趋势及其对策[J].规划研究,2008(3):13-29.

[12]冯健,周一星.1990年代北京市人口空间分布的最新变化[J].城市规划,2003,27(5):55-63.

[13]俞路、杨善余.近年来北京市人口分布变动的空间特征分析[J].北京社会科学,2006(1):7-15.

[14]黄荣清.是“郊区化”还是“城市化”?——关于北京城市发展阶段的讨论[J].人口研究,2008(1).

[15]王春兰、杨上广.大城市人口空间演变及管理转型相应研究——基于上海的实证分析[J].社会科学,2012(12):71-81.

[16]匡文慧,杜国明.北京城市人口空间分布特征的GIS分析[J].地球信息科学学报,2011(4):506-512.

The Change of the Population Distribution in Beijing under the Rapid Development of Urban:Base on the Comparison Analysis of the Census Data

ZENG Xian-xin

(Labor Economics School,Capital University of Economics and Business,Beijing 100070)

The population in Beijing increased by about half since 2000,the population distribution changed a lot.Using the 6th National Population Census Data of Beijing,this paper analyzed the population distribution.We compared the population distribution with the situation based on the 5th National Population Census Data.The result show,the population in new development area increase quickly and the parity decreased,population concentered in the southeast part of Beijing obviously and the populated area is enlarged.Huge migrated population immigrated into the new development area and the city functional expansion area while with the population with Hukou move out the center area of Beijing.This causes different result for the local region.

Urbanization;Population distribution

C922

A

1007-0672(2015)06-0006-06

2015-01-07

本文受教育部人文社会科学研究项目(项目号13YJA840032)和北京市属高等学校创新团队建设与教师职业发展计划项目(项目号IDHT20130523)的资助。

曾宪新,女,天津人,首都经济贸易大学劳动经济学院副教授,研究方向:人口经济学、城市地域分析。