缓解南昌市内涝的城市景观设计策略

梁筱茜

【摘 要】随城市建设进程的加快,城市建设问题逐渐被人们所关注。近年来,暴雨突袭,城市内涝苦不堪言,南昌也不例外。我国城市排水大多依赖城市排水管网,自然地貌的破坏、城市的扩张等使老旧的排水系统不堪重负。本文以南昌为例,分析南昌市具体现状,以科学生态的设计原则为依据,提出若干相应的解决策略。旨在为南昌城市景观建设或改造在缓解城市内涝方面提供参考方案。

【关键词】城市内涝;雨洪管理;城市景观;排水

南昌,是一座"湖在城中,城在湖中"的城市,我们本应利用好自然资源,通过景观的营造,将雨洪带回自然。

1 南昌市内涝的现状及成因

1.1 南昌市城市现状

1.1.1 南昌市地理气候特征

南昌市位于江西省北部,毗邻中国最大淡水湖--鄱阳湖。鄱阳湖上承赣、抚、信、饶、修五河之水,下接我国第一大河--长江。鄱阳湖年降雨量平均1636mm。[1]南昌境内的抚河、赣江与鄱阳湖相连。城区内有象湖、青山湖、艾溪湖与赣江相连。南昌自四月起进入主汛期,年平均降雨量1624.4mm(1970~2000年)。

从南昌水系分布来看,自然水系系统完善,城内湖泊分布均匀,没有集中于一处的现象,本身具有较好的调蓄功能。但南昌城区绿地与水系剥离,没有较系统的关联性,雨洪基本依靠排水管网排出。

1.1.2 南昌市建设现状

就南昌市城区而言,近几年修建地铁,建筑工程随处可见,土地大面积开挖,原本不宽的道路也被压缩。同时,南昌市建城已久,建筑房屋密集,可利用的预留绿地较少。而且没有一个示范性的解决内涝的绿地。为打造"水都",正在进行的"象湖、抚河截污工程"将提高城市的排洪能力,改善象湖、抚河的水质。

1.2 南昌市内涝日益严重的成因

1.2.1 城市扩张迅速,水面率急剧下降

大规模的城市化建设,土地资源不合理开发是造成城市内涝频繁发生的主要原因。[2]南昌市在短短30年间,城区湖泊面积减少了14个东湖大小,自然水体、洼地本具有调蓄错峰的功能,而如今时逢暴雨,则无处可排。

1.2.2 排水管网存在的问题

"城区主要排水管井冈山大道、洪都大道、洛阳路、孺子路、南京西路、北京东路、南京东路、解放路等城市排水干管均以玉带河为排水出口,而玉带河平均淤积深达3.5m,致使城区各排水管出口受堵,水位抬高,各排水管道受到不同程度淤塞的影响,大大削弱了下水道的排水能力。"[3]排水口积淤成为排水管网排水能力下降一重大原因。排水设计标准偏低,城市各项基础设施的负担增大,排水管网老旧,管径过小,都是无法承担暴雨袭击的。城市雨水污水管道错接严重,排水管网养护及管理不能及时到位,没有使其发挥其最大功能。

排水管网固然重要,但景观设计师应从自己专业范畴入手,使城市绿地为城市排水分忧。

2 城市景观与城市内涝的相关因子

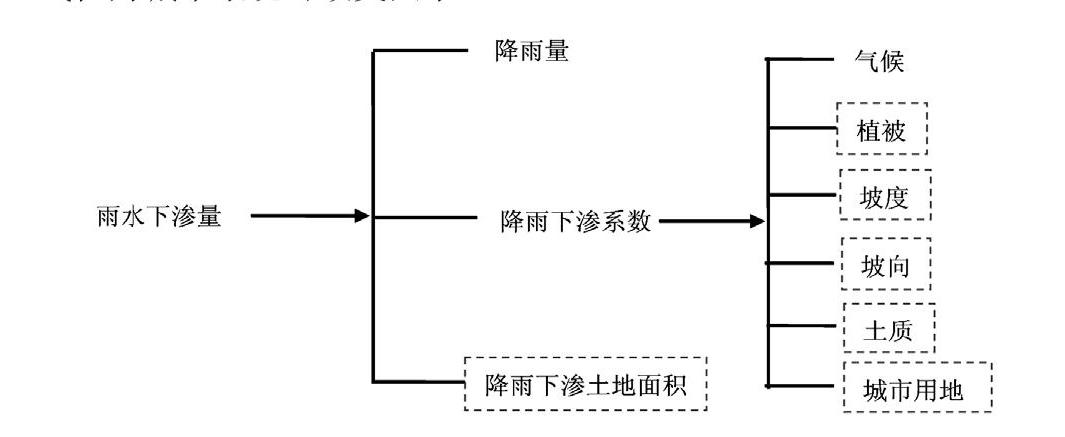

雨水的去向根据雨水下落的位置大致分为蒸腾、经下水管网排入江河湖泊、土壤下渗等几种。影响雨水下渗的因子如图。(虚线框为城市景观可改变因子)

3 基于南昌市具体情况的相关策略

3.1 不同空间下的城市景观设计策略

3.1.1 集水设施的布置

渗透性的树池、嵌草铺装的停车位、收集雨水的景观亭等,这些集水设施适宜布置在广场、居住小区、校园等养护方便的场所,同时,这些设施常常运用新材料、新技术,需要人工后期养护管理,结合解说牌可以达到科普和推广的作用。

3.1.2 小面积内向型场所

小面积的内向型场所的整体景观设计,如校园庭院、游乐场、停车场、屋顶等,这类场所处理雨水时,一般依靠管道或植被浅沟,并选择耐湿耐旱多年生乡土植物,结合碎石或鹅卵石表层,引流、汇集于蓄水池或低洼绿地集中处理,形成雨水花园的处理方式。由于这类场地人类活动频繁,设计景观时应考虑场所中人类活动的影响,和发挥教育示范功能。

雨水花园在国内外已有较为成熟和广泛的设计模式,对于南昌来说,可以选择一所知名度高的中学或高校,在校园内设计一个雨水花园,设计时应注意后期养护,管理单位的协作保护,避免其成为昙花一现的景观,尽可能长时间地发挥它的雨水处理功能。设计时还应注意干旱情况下的景观效应,避免土壤的裸露,使景观可因时而变。

3.1.3 线性空间

城市中的线性空间主要为街道,而街道的特殊性在于有较大的功能性硬化面积。南昌市的街道绿化带大多高于道路,这就导致路面雨水只能排入雨水井,而绿化带中的雨水过多时会流向道路。

具体调查了严重积水路段之一的沿江路滕王阁隧道路段。抚河北路与沿江路交汇于滕王阁隧道处,由于进入隧道坡度较大,隧道外近百米路段的雨水都向隧道内排。隧道两侧挡土墙较高,底部设有散水,道路中央绿化带呈尖角型。隧道坡底有雨水井,隧道内部也有排水管道,但仍不能满足暴雨时的排水需求。综合各方面因素,逢暴雨天气,该隧道内积水严重,甚至交通中断。

设想改造方案:道路除纵坡以外,应适当加大横坡,使雨水向两侧排。将绿化带改造成雨水收集池的形式,随坡度变化形成一层一层下落的小水池。水池用鹅卵石铺设,并且种植耐旱耐水湿的美人蕉、黑麦草等植物,不提供人工灌水,也能保证旱季形成旱溪的景观。水池池壁设计溢流口,使多余的上清水排入市政雨水井中。为营造丰富的植物层次,还可种植吸水能力强、耐旱耐湿的大乔木。两侧高差大的绿化带可设计成多层次的台地式绿化,每层挡土墙上可种植攀援植物,多余的雨水横向疏散,减少雨水竖向排至路面,以此来缓解雨水直接沿挡土墙流下的问题。

3.1.4 大面积外向型场所

大型的停车场、市政广场等都属于大面积的外向型场所。这样的场所不宜开辟大面积水面,应设计成多层次的复合型雨水花园,将雨水收集池设计为分散且连续的系统。该设计则尽量少地使用硬质排水设施,选择利用地形分散引导雨水。场地中不做路道牙、管道和人工井等设施,雨水能迅速流入周边的草地、池塘和湿地。设计通过减少硬质排水设施,不做道牙,保证即时排水的通畅性。

南昌市八一广场是一个典型的外向型場所,八一广场使用率高,设计较为完善,且广场内部及周边道路积水不算严重。但八一广场周边有多个地下通道,是行人穿越马路的主要通道。由于标高的劣势,地下通道内极易积水,阻断了行人的通行。而且地下通道内潮湿阴暗,加上积水,是通行环境变得更加恶劣。预想改造方案:将周边道路的雨水引入广场的绿地内,将绿地设计成分散的植被洼地。整体上,广场硬质铺装高于绿地,将绿地设计成草地和乡土树种结合的场地。在绿地内设计一条植被浅沟,浅沟尽头设置溢流管,将经植被过滤的雨水引入广场的喷泉池中。同时建造一地下蓄水池,收集过滤的雨水用于广场植物的灌溉。

4 总结

城市内涝不应把责任归咎于大自然的降雨,城市规划的欠缺也是造成城市内涝的一大影响因素。对待雨洪,不能只靠"排",还应采取"渗"、"净"、"集"等方法,将雨洪视为一种资源,用于灌溉、景观用水等方面。南昌历史悠久,但缓解内涝的城市景观设计起步较晚,应利用得天独厚的地理自然条件,视具体情况参照以上类似的建议来设计或改造城市景观。

参考文献:

[1] 李树勇,周顺亮,徐巧初,殷剑敏,肖金香. 江西省农业气候资源区划[J]. 江西农业学报,2007,02:102-105.