现代鱼雷定深设计需求及概想

艾 东, 何华云

(海军东海舰队, 浙江 宁波, 315122)

现代鱼雷定深设计需求及概想

艾东,何华云

(海军东海舰队, 浙江 宁波, 315122)

针对传统鱼雷在定深设计上存在的主要问题, 提出了现代鱼雷定深设计的需求及概想, 重点阐述了鱼雷定深在设计理念上的3个转变和2个打击能力的拓展, 以实现提高鱼雷作战效能的目的, 并为新型鱼雷及武器系统定深设计提供参考。

鱼雷; 定深设计; 需求概想

0 引言

鱼雷作战能力的大小是由鱼雷的航速、航程、航深、自导作用距离、搜索扇面角、搜索弹道形式及精度、引信作用距离、平台抗打击能力、装药量等战技性能指标综合决定的[1], 其中航深是一个重要的量值指标。鱼雷运动的三维空间中,水平面运动方向由所探测的目标位置决定, 垂直面运动由鱼雷弹道及定深决定, 纵向运动由鱼雷速度决定, 其中目标方位和鱼雷速度通常为确定值, 设定量少, 而深度通常为不确定值, 战术运用灵活性、复杂性较高。多年的演练表现出传统鱼雷的定深方式已越来越不适应当今作战快速性、灵活性、智能性的特点, 需要在设计理念上求取创新和突破, 实现TTPs(战术、技术与程序)概念下鱼雷武器的战术逻缉和弹道设计的战技契合和战术物化[2]。

1 传统鱼雷在深度设计上存在的主要问题

1.1深度设定参数复杂, 简捷性不足

潜艇发射线导鱼雷攻击水面目标时, 指挥员要下达接敌深度、搜索深度、上限深度、下限深度、攻击深度等参数多项指令, 参数值的确定较为复杂, 对指挥员技战术水平有较高要求, 而参数设定的依据主要缘于战场水文、气象环境要求以及各个深度参数之间的特定关系, 如接敌深度是隐蔽航渡向目标接近的深度, 通常与目标不在同一水文层, 比搜索深度大, 比下限深度小, 搜索深度与目标处于同一水文层, 位于上限深度、下限深度之间且差值应大于5 m。有的鱼雷上限深度也是备用声自导或直航攻击深度; 有的鱼雷下限深度按一定值折算为搜索深度; 有的雷型在潜攻潜作战时上限深度必须小于目标所处深度(设计上不能突破上限深度攻击以浅目标), 而下限深度不一定必须大于目标所处深度(设计上可以突破下限深度攻击以深目标), 为保证本艇安全, 本艇航深与鱼雷航深也存在一定关系。此外,指挥员在使用中反映鱼雷预设定参数口令太多,设定较复杂, 不够简单快捷, 容易出现参数设定遗漏、出错或不合理的情况, 影响了作战使用效能。特别是当潜艇发现来袭鱼雷要发射鱼雷反击时, 下达口令太多, 也不利于快速反应。

1.2鱼雷定深由人工设定, 难以确定鱼雷最佳工作深度

1) 鱼雷定深是由指挥员或操作员临战时装定的, 主观性较强, 无法达成对鱼雷最佳工作深度的确定。这里暂且将人工主导、鱼雷被动执行的深度控制模式称为“深度线”设计。鱼雷发射前, 人工定深并输入到鱼雷, 鱼雷发射后, 在指定的工作深度工作, 这种“深度线”设计定深有一定主观臆断, 可能不能兼顾对目标的搜索跟踪要求和非触发引信动作要求, 比如大风浪条件下尾流自导鱼雷攻击吃水较浅的水面目标, 攻击深度太浅会造成尾流自导检测虚警率高, 攻击深度太深会造成检测能力下降或非触发引信可能不动作。近年在实射某型潜射战雷攻击一艘油船的预先训练中, 发现该油船尾流强度弱, 鱼雷在较浅攻击深度反而不能捕获尾流, 后续训练中人为将鱼雷攻击深度适当增大后, 鱼雷捕获能力显著增强, 经过多次摸索, 选择了一个最佳工作深度,在演习中成功捕获跟踪了尾流并命中靶船。所以针对特定的作战时间、海域和对象, 鱼雷最佳工作深度是存在的, 它既适合鱼雷对目标的捕获,也适合对目标的引信动作和毁伤。但在实际作战中, 不可能对作战目标、海域环境预先摸底, 人工较难确定最佳攻击深度。

2) 缺乏首轮攻击失败后的“反省和再修正攻击”机制, 最佳工作深度也难确定。比如鱼雷尾流自导持续跟踪, 或声自导已转近程跟踪的情况下丢失目标, 引信也有信号, 鱼雷应判断过靶但未达到引信动作门限, 鱼雷应该在后续攻击中,根据不同情况, 有针对性地调整攻击深度或引信动作门限等攻击策略, 但目前的弹道设计单一,缺乏灵活的“反省和再修正攻击”机制。

1.3武器系统缺乏鱼雷定深辅助决策手段

武器系统通常解决目标运动要素解算和武器发控、导引问题, 而忽视了鱼雷定深等重要武器参数的辅助决策。特别是在战术水声应用上, 武器系统只单纯提供水文环境参数, 既不决策也不推荐鱼雷定深使用, 鱼雷深度完全依靠指挥员主观确定, 对指挥员的技战术能力要求较高, 如线导鱼雷攻击水面舰船, 为保持攻击隐蔽性和有效性, 必须利用水文环境, 处理本艇航深、鱼雷接敌深度、搜索深度和攻击深度之间的关系, 达到使鱼雷晚暴露、对本艇少干扰、导引精准有效、自导早捕获、引信可靠动作的攻击目的, 鱼雷定深往往是连续、多次、分时完成, 要求合理、快速、灵活, 十分需要武器系统的辅助决策。

1.4深度设计上未充分考虑训练需求

以往鱼雷设计从作战使用考虑较多, 容易忽视鱼雷训练中的特殊需求, 如传统鱼雷齐射攻击深度设计的是同一深度, 造成部队担心两雷之间发生碰撞, 齐射训练难以展开, 又如, 传统鱼雷甚至是部分新型鱼雷对水面目标的攻击深度设计区间偏窄, 对千吨级以下中小型水面目标的打击攻击深度不够浅、对万吨级以上大型、超大型目标的攻击深度不够深, 鱼雷的能力和威力未充分发挥; 特别是鱼雷最大攻击深度偏小限制了部队组织操雷攻击吃水较大目标的训练, 不能适应部队对逐渐列装的大型水面舰船鱼雷攻击的训练需求, 大型水面舰船对来袭鱼雷的防御训练也自然受到限制, 对抗研练搭配不起来。

2 鱼雷定深设计需求及概想

上述问题有些是鱼雷自身问题, 有些是武器系统问题, 要解决这些问题, 不能单打一, 必须突破传统设计思想, 从设计理念上实现3个转变,即深度参数由“射前准备设定”向“平时任务输入”转变、深度参数由“人工设定”向“系统确定”转变, 深度参数由各参数“射前人工设定”向部分参数“射后鱼雷确定”转变。此外, 设计理念也应进行2个能力的拓展, 即拓展对千吨级以下中小型水面目标、万吨级以上大型水面目标的打击能力和拓展鱼雷浅水作战能力。

2.1深度参数由“射前准备设定”向“平时任务输入”转变

深度参数的“平时任务输入”是指鱼雷装艇后, 在码头、航渡中或进入作战海区时, 在与敌交战前, 根据作战任务、海区、作战对象等要素,在艇载武器系统上预先完成输入深度参数, 并编为任务代号, 如打击敌水面战斗舰艇时编为“任务一”, 打击潜艇时编为“任务二”, 可随时调出调整; 当遭遇敌舰艇, 组织鱼雷攻击准备时,则调取预先完成的相应任务参数, 根据需要做个别修正, 完成对鱼雷深度参数的快速设定。这种任务输入模式不仅适用于深度参数输入, 也适用于更广泛的鱼雷其他参数设定。其好处不仅在于能够缩短鱼雷攻击快速反应时间, 而且能够提高潜艇指挥员确定参数合理性、减少操作员设定鱼雷参数时出现的失误, 因为任务输入参数通常是各层级、各平台指挥员、专业人员集体研究商定的, 不是单个作战平台指挥员临机设定, 相对科学合理。将个人的战术智慧集成为集体智慧, 形成具有一般意义的“标准”程序和软件, 使作战效能大幅提高[2]。同时, 预先任务输入时, 时间充裕, 输入参数可反复比对, 随时可调出进行修正,操作出错率低。

2.2从“人工设定深度参数”向“系统确定深度参数”模式转变

以潜艇线导鱼雷攻击水面舰艇目标为例, 传统鱼雷深度参数有“搜索深度”、“攻击深度”(通过选择海况或深度档位确定)、“上限深度”、“下限深度”、线导导引过程中的“接敌深度”, 这些深度由人工设定; 设计优化后这些参数均无需人工输入, 而是交由武器系统决策确定。武器系统决策的输入条件为“目标吃水深度”、“海深”、“水文声速梯度”、“海区水文条件评价”(良、中、差),其中“目标吃水深度”、“海深”是人工输入的, “水文声速梯度”、“海区水文条件评价”是武器系统从声呐系统调取的, 武器系统根据鱼雷性能、战术水声使用原则输出鱼雷“搜索深度”、“攻击深度”、“上限深度”、“下限深度”、线导导引过程中的“接敌深度”, 所有这些输出参数, 潜艇指挥员均可修正。这种“系统确定深度”模式的优点,一是简化了输入参数项目, 二是鱼雷参数由系统决策, 智能化、自动化程度高, 三是输入条件更为全面, 特别是系统引入了水文条件, 根据战术水声要求, 合理确定鱼雷接敌深度、搜索深度,可提高鱼雷攻击效能。

2.3从深度参数“射前人工设定”向部分关键深度参数“射后鱼雷确定”转变

传统的深度参数都是在射前完成设定的, 随着鱼雷智能化水平的提高, 鱼雷对实航水域的环境有能力进行适应和自我选择决策, 鱼雷在航行过程中调查海区环境, 根据目标吃水的输入条件和海区环境调查结果, 自己决策最佳工作深度,将这种不指定鱼雷深度、而是由鱼雷自主在一定范围内确定工作深度的设计模式称之为“深度段”设计(对应前述“深度线”设计)。例如线导鱼雷尾流自导攻击水面目标, 目标吃水4 m, 海深90 m, 只需向鱼雷输入目标吃水4 m、海深90 m, 鱼雷发射后自主调查海况、水文等环境条件、航行中深度波动情况, 自主决策一个最佳工作深度,即在引信可靠动作条件下对尾流的最佳搜索深度,有可能是几米, 也有可能是其他不等; 如果一次过靶后, 鱼雷引信有信号但未达到动作门限, 则在后续弹道中调整搜索攻击深度或引信工作门限。鱼雷这种自我决策程序根据情况是可以适时灵活修正的, 如美国MK48 MOD 6AT和MK54鱼雷都具有数字再编程能力, 可根据战场态势和海区环境现场改变雷上程序[2]。

又如潜对潜攻击时, 如果是对噪声目标攻击,则要排除潜坐海底的静止目标, 减少虚警率, 鱼雷应根据海深信息, 自主确定一个下限深度, 当发现下限深度以深目标时, 应判为非攻击目标,不进行攻击, 这与传统的任何情况下均突破下限进行攻击的设计不同。搜索深度通常采用本艇发现目标的深度, 由于是紧急攻击, 通常也就是发射深度。相反, 如果要攻击海底固定目标, 应控制鱼雷可以突破下限深度。上限和下限深度值也是由鱼雷通过调查水文环境, 根据海深自主确定,若鱼雷判断水文较差, 声自导有效工作距离较近,则垂直面上鱼雷声自导扇面覆盖范围也会较窄,上限和下限深度就应分别更贴近海面和海底为宜,搜索深度也与此对应; 反之, 应尽可能远离海面和海底, 减小海面、海底混响干扰。针对目标潜艇可能浮至潜望或半潜状态进行防御的情况, 鱼雷根据预先输入的目标深度信息, 自主确定一个上限深度, 满足对浅水目标的攻击条件, 同时鱼雷不能突破上限深度, 防止跳水和减小海面混响干扰, 如果鱼雷过靶但引信未动作且引信有动作信号, 则相应降低引信动作门限, 若引信无动作信号, 则要相应减小上限深度。整个攻击是一个动态的、灵活的鱼雷智能决策过程。

2.4拓展打击不同吨位水面目标能力和训练适用能力

在设计上扩展鱼雷攻击深度区间, 减小最小攻击深度, 拓展对千吨级以下中小型水面目标的打击能力; 增大最大攻击深度, 特别是设计上要将航母等超大型舰船作为攻击对象进行研究, 改善鱼雷攻击深度区间普遍偏窄的问题。通过扩展鱼雷攻击深度区间, 部队在训练中也能攻击大型目标舰船, 减小鱼雷过靶时与目标碰撞的风险。

2.5拓展鱼雷浅水作战能力

中国东海大陆架面积大, 约510 000 km2, 海洋水深大部分小于100 m, 鱼雷定深设计须适应鱼雷浅水作战能力需求, 鱼雷可根据当时龙骨下水深自动控制初始弹道, 作战海区水深设计不同初始弹道,以及鱼雷作战系统向其输入的海区深度和潜艇龙骨下水深, 自动调整初始弹道, 拓展潜艇鱼雷作战使用空间, 提高潜艇鱼雷攻击隐蔽性。

3 基于鱼雷定深设计概想的鱼雷战斗使用流程

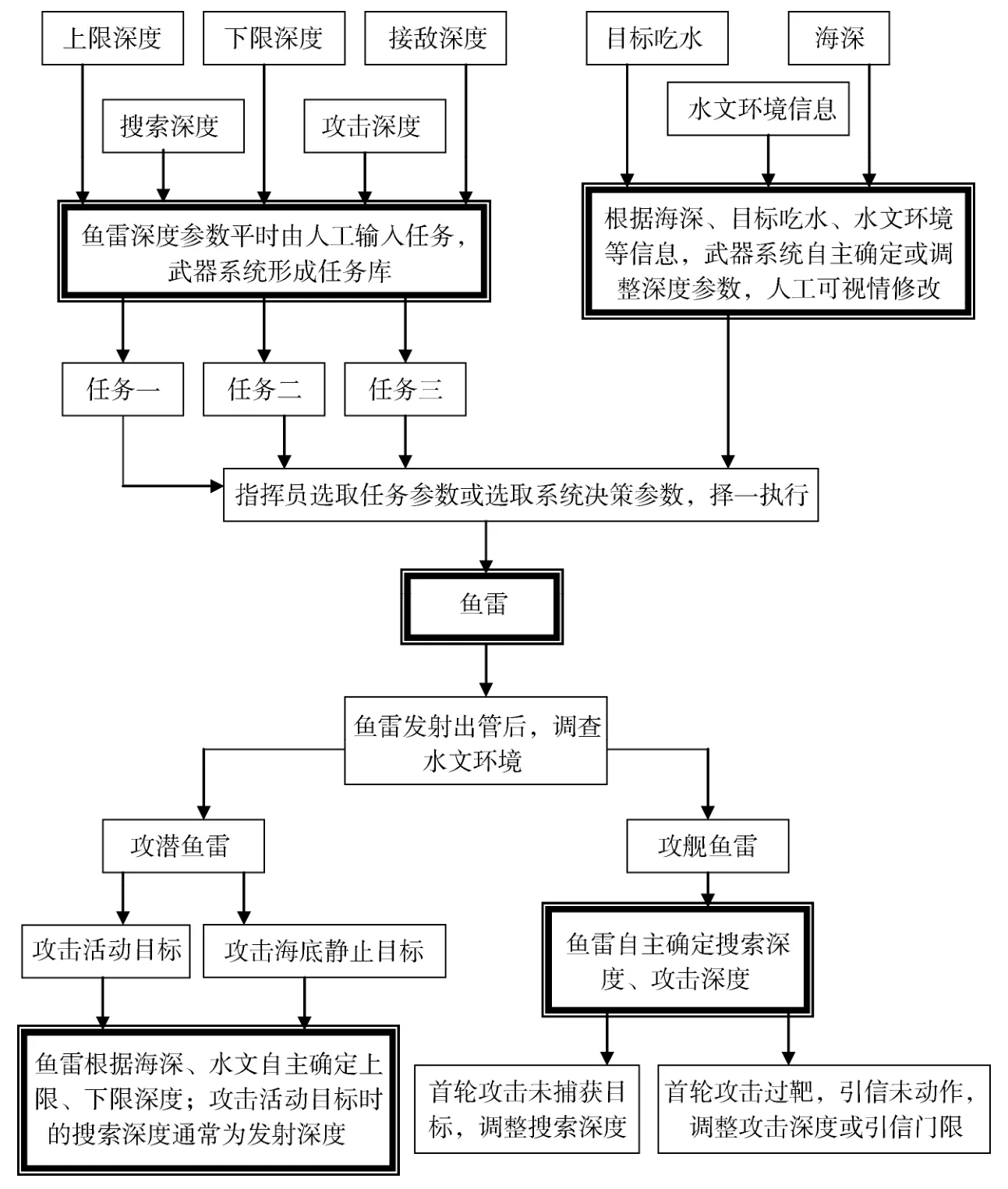

基于上述鱼雷定深设计概想, 鱼雷定深战斗使用的简要流程如图1所示。

图1 鱼雷定深作战使用流程图Fig. 1 Flow chart of operational application for torpedo depth setting

1) 舰艇战斗出航前或航行过程中, 指挥员向武器系统人工输入以鱼雷定深为主要内容的任务, 建立任务库, 进行任务编号, 如打击运输船编为任务一, 打击某型驱逐舰编为任务二, 打击潜艇编为任务三等, 并能随时修正。

2) 鱼雷攻击水面舰艇过程中, 指挥员向武器系统输入目标吃水、海深, 武器系统自主确定深度参数, 人工可视情修改。

3) 指挥员根据需要可选择使用任务库参数攻击或使用武器系统自主确定的参数, 选择后的参数由武器系统向鱼雷输入。

4) 鱼雷发射出管后, 自我调查水文环境, 自主确定或调整搜索深度或攻击深度, 人工可通过线导修正; 攻潜鱼雷针对活动目标和静止目标的不同, 确定不同的攻击和搜索深度。

5) 鱼雷未捕获目标或鱼雷过靶后引信未动作, 鱼雷根据前期经验, 调整工作深度或引信门限, 再次搜索和攻击。

4 结束语

鱼雷定深设计十分关键、非常重要, 设计理念也需持续创新, 目前缺少系统的《××型鱼雷与武器系统定深设计要求》等类型文件, 鱼雷与武器系统、水文环境、实战应用的贴合不够, 鱼雷自身智能发挥并不充分, 越来越不适应现代鱼雷作战快速性、灵活性、智能性特点, 需要从系统一体化作战的角度和使用者实际需求, 综合水声、指控、武器系统及鱼雷自身各方面的力量, 进行顶层总体设计。此外, 武器的战术使用必须与武器的工程设计分析同时考虑, 将作战使用与武器工程设计相结合, 从而产生优化的武器系统[3],充分发掘现代鱼雷武器潜力, 实现鱼雷定深战斗使用的合理快捷与自动智能。

[1] 张培培, 杨大伟. 鱼雷武器系统作战效能方法研究[J].舰船科学技术, 2010, 32(6): 76-78, 109.

Zhang Pei-pei, Yang Da-wei. Research on Operational Effectiveness System of Torpedo Weapon System[J]. Ship Science and Technology, 32(6): 76-78, 109.

[2] 钱东, 赵江. 关于战术、技术与程序的思考与启示[J].鱼雷技术, 2015, 23(4): 241-256.

Qian dong, Zhao Jiang. Discussion on Tactics, Techniques,and Procedures[J]. Torpedo Technology, 23(4): 241-256.

[3] 丁振东. 鱼雷作战使用有关问题研究[J]. 舰船电子工程, 2011, 31(11): 19-21, 75.

Ding Zhen-dong. Research on Problems of Torpedo Operation Employment[J]. Ship Electronic Engineering, 2011,31(11): 19-21, 75.

(责任编辑: 许妍)

Requirements and Concepts of Depth Setting Design for Modern Torpedo

AI Dong,HE Hua-yun

(East Sea Fleet of People′s Liberation of Army Navy, Ningbo 315122, China)

Aiming at the major problems of depth setting design for traditional torpedoes, this paper puts forward requirements and concepts of modern torpedoes′ depth setting design with focus on three transforms of design idea and two expansions of strike ability. This study may improve operational efficiency of a torpedo, and provide a reference for design of new type torpedo and weapon system.

torpedo; depth setting design; requirements and concepts

TJ630.33

A

1673-1948(2015)06-0449-05

10.11993/j.issn.1673-1948.2015.06.011

2015-04-23;

2015-09-21.

艾东(1968-), 男, 高级工程师, 主要从事水中兵器应用研究工作.