山西省万家寨引黄工程湿陷性黄土坝基处理方法实践

高胜利

(山西省水利水电勘测设计研究院 山西太原 030024)

1 湿陷性黄土分布特点及危害

由《中国湿陷性黄土工程地质分区略图》可以看出,地处黄土高原的山西境内,湿陷性黄土分布十分广泛。汾河河谷地多属非自重湿陷性黄土,山麓堆积地多属自重湿陷性黄土。主要区域分布是:晋东南地区、晋中平原多属Ⅰ级轻微湿陷区;晋西北、吕梁山区多属Ⅱ级中等湿陷区;晋南平原、吕梁山间谷地多属Ⅲ级严重湿陷区。

山西地区土质结构松散,压缩性高。黄土砂粒含量一般在17%~25%、粉粒含量一般在55%~65%、黏粒含量一般在18%~20%,多年平均降雨量约在370~680mm,而蒸发量却远远超过降雨量。由于土体自身的结构特点和低含水率及高孔隙率,导致土体遇水时,强度突然下降产生湿陷,山西地区湿陷性黄土层厚度多为2~16m。因此在省内湿陷性黄土场地上建设水利工程,应根据建筑物的特点、地基受水浸湿的可能性和使用期间对不均匀沉降敏感的程度,采取合理的地基处理措施,防止地基湿陷对建筑物产生危害。

2 万家寨引黄工程实践实例

新中国成立以来,山西省陆续建设大中型水库60余座,小型水库近700座,其中大部分承建于新中国成立初期的中小型水库存在坝体和坝基的渗透破坏问题,而水库大坝坝基的湿陷性沉降变形是引发上述问题的主要原因之一。

湿陷性黄土地基坝基处理的目的主要是通过消除黄土的湿陷性,提高地基的承载力和减小沉降。山西省近年来对湿陷性黄土地区坝基处理已有深入的研究,并积累了大量的工程经验值得借鉴学习。

山西省万家寨引黄工程由万家寨水利枢纽、总干线、南干线、联接段和北干线组成。其中联接段有呼延水库1座,北干线有大梁水库、耿庄水库和金沙滩水库等3座,坝基均筑于湿陷性黄土地基上,对湿陷性黄土坝基均做了有效的处理,大坝建成后坝基稳定运行良好。

1)呼延水库:半挖半填土石坝,环形布置,坝轴线长度1440m,最大坝高34m。

坝基所涉及地层由新到老为:人工堆积Qs,厚度10~13m;第四系全新统洪积层,岩性主要为砾类土、卵石混合土层、低液限黏土层,分布于人工堆积(Qs)层之下,厚约 8~17m;第四系上更新统坡洪积低液限黏土,夹少量砾类土、卵石混合土层,层厚10m左右,层底位于地表以下7~30m;第四系中更新统洪积低液限黏土,夹砾类土、卵石混合土层,在整个坝址区地基中均有分布。

在坝体填筑前将人工弃渣Qs全部清除后,对坝基进行强夯处理,要求消除湿陷深度7~8.5m,单击夯击能采用 4000kN·m/6 000kN·m。

2)大梁水库:主坝最大坝高26m,坝顶长度为1145m,黄土心墙砂壳坝。

大梁水库主坝座落在湿陷性黄土地基上,坝基由30~100m厚的土层组成,浅层25m内为第四系上更新统冲洪积物,以黄土状亚砂土为主,表层17m内土质疏松、孔隙大,干密度小,属中等压缩和中等非自重湿陷性黄土。坝基沉降计算结果表明,在坝体自重作用下,未经处理的坝基土体将产生较大的压缩和湿陷变形。由于坝基土层分布和坝体荷载的不均匀,势必产生不均匀沉陷,造成主坝裂缝,危及安全运用。在对坝基处理方法作了大量的分析研究工作后,最终采取了挖槽换土、加强碾压的处理措施,将坝基心墙部位开挖基槽后回填黄土,按筑坝要求碾压。

3)耿庄水库:半挖半填土石坝,环形双库布置,坝轴线长度3600m,最大坝高10m。

根据地基残余湿陷量小于等于100mm时需要处理深度为0.5~6.0m,确定对坝基土的湿陷性以及不均匀变形采用强夯法处理,处理深度6m。强夯的单击夯击能采用4000kN·m。强夯完成后对整个坝底进行了整平、碾压,然后筑坝。

4)金沙滩水库:半挖半填土石坝,环形布置,坝轴线长度4000m,最大坝高17m。

经过实地调查以及技术经济论证,选用锥柱挤密桩来消除坝基湿陷性。桩内填土采用素土即库区开挖土,桩径400mm,梅花形布置,桩距因地基类型不同而不同。非自重Ⅰ级湿陷性场地桩距1.4m;非自重Ⅱ级、自重Ⅱ级湿陷性场地桩距1.2m;自重Ⅲ级湿陷性场地桩距1.0m。根据湿陷等级分区,最终单根桩长控制在4.0~10.0m之间。

3 处置方法特点及比较

根据国内大量实施经验,目前消除坝基黄土湿陷性常用的方法有:换填法、挤密桩法、强夯法及预浸水法等。根据引黄工程实施实践,有以下几点经验值得借鉴:

1)换填法:理论来说,对于消除基底以下1~3m黄土的湿陷性,局部处理时优势比较明显,大梁水库主坝地基处理采用了这种方法。施工前根据工程特点、压实系数、土料种类和施工条件等进行了现场实验,合理确定了土料含水量控制范围、换填土的每层铺设厚度和碾压遍数等参数。

2)挤密桩法:挤密桩法施工设备简单,可以节省大量挖土工作量,金沙滩水库坝基处理采用了这种方法。但在地基土含水量太大或太小时,不宜采用,适宜地基土的含水量应控制在12%~24%之间。地基土含水量过大时,冲击成孔后会出现缩径、塌孔现象,地基土含水量过低时则会出现桩管难打、难拔。另外,在施工工艺上,要合理地确定成孔次序和钻孔密度,避免引起周围土体的震动,造成邻孔孔壁失稳或坍塌。一般情况下成孔顺序应该是先外圈、后里圈进行,同一行列采取间隔跳打的施工方式。已经成孔的要做好雨季防护,并及时夯填。夯填时确保填土含水量在最优含水率附近,同时夯锤的落距和夯击遍数要与实验一致。

3)强夯法:强夯法在山西省湿陷性黄土地基坝基处理中应用比较广泛,在公路工程、渠道输水工程中也有应用,呼延水库和耿庄水库均采用强夯法。强夯前进行现场试夯,根据试夯结果确定合适的强夯工艺,确定夯锤质量、落距、夯点布置、夯击次数和夯击遍数等参数。

根据两座水库坝基强夯数据显示,强夯处理后,地基土的密实度影响深度小于湿陷性处理深度。经过强夯,地基土湿陷性处理深度H范围内土层结构发生改变,湿陷性消除,从地面算起某一深度Z(Z<H)内地基土的密实度得到加强,而在湿陷性处理深度H附近土样检测结果会出现干密度指标并未提高的现象。经验表明,土的天然含水率对强夯法处理至关重要,适宜的地基土的含水量在10%~25%之间。天然含水量低于10%的土,颗粒间摩擦力大,细土颗粒很难被填充,且表层坚硬,夯击时表层土容易松动,夯击能量消耗在表层土上,深部土层不易夯实。

4)预浸水法:预浸水法具有施工简单、节省工程投资的优点,适用于处理土层厚度大于10m,自重湿陷量计算值不大于500mm的黄土地基。利用黄土浸水后产生自重湿陷的特性,在施工前进行大面积浸水使土体预先产生自重湿陷,以消除黄土土层的自重湿陷性。但经预浸法处理后,地基土可能仍具非自重湿陷性。施工于上世纪60年代的山西文峪河水库,坝基曾做预浸水处理,效果不理想,渗漏严重。引黄工程坝基土多具有非自重湿陷性,故不采用这种处理方法。

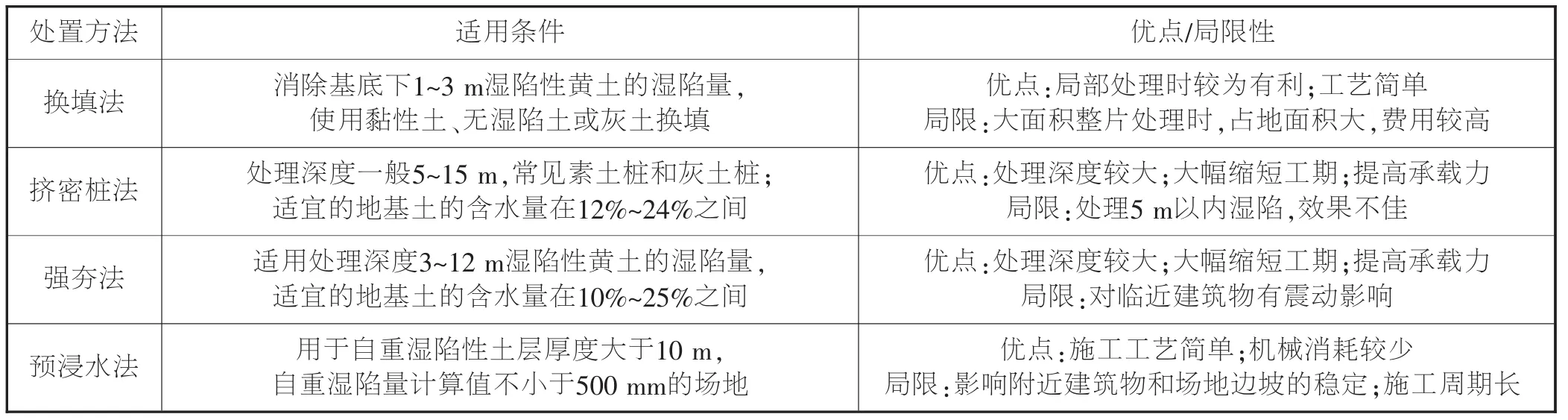

根据国内经验论述和引黄工程的实践,对湿陷性黄土坝基处理的方法可以做一个简单的比较,见表1。

表1 湿陷性黄土地基坝基处理方法比较

4 结语

山西省湿陷性黄土面积较大,许多以节水灌溉、调蓄为目的的水库、调蓄池均修建于湿陷性黄土场地上,应因地制宜,通过技术、经济比较后合理选用处理方案。采用换填法、预浸水法,不同程度存在工作量大、花费劳力多、施工现场占地大、工期长等缺点。近年来,强夯法与挤密桩法在工程领域有较大的发展,以其处理湿陷地基速度快、效果好、造价低等优点,在全国湿陷性黄土地区得到广泛应用和推广。