岷县—漳县6.6级地震洞体应变异常特征

史继平 王小娟 翟 玮

(中国兰州 730000 甘肃省地震局)

岷县—漳县6.6级地震洞体应变异常特征

史继平 王小娟 翟 玮

(中国兰州 730000 甘肃省地震局)

对宕昌地震台洞体应变观测资料异常变化进行分析,认为EW分量记录到岷县—漳县6.6级地震地形变过程,即震间形变→震前形变(包括加速变化期和失稳期)→同震形变→震后形变(包括震后滑动和震后调整)→震间形变。长时间的震后滑动记录在中国较为少见,此观测资料为地震孕育过程的研究提供了宝贵资料。

洞体应变;岷县—漳县MS6.6地震;加速变化期;失稳期;震后调整

0 引言

地壳形变是一种有希望的地震预报手段,可以较为“直接”地显示地壳深部震源区变化。而洞体应变观测是连续监测地壳应变状态的一种地形变观测手段,也是地震预报研究的一种重要手段。

近年来中国洞体应变观测逐渐增多,捕捉到很多地震前兆异常变化现象。在汶川8.0级、新源—和静6.6级、河津4.8级、攀枝花6.1级、宁强5.7级、精河5.1级、高邮—宝应4.9级、大同—阳高4.5级、岷县—漳县6.6级等地震前,洞体应变仪均观测到不同程度的异常变化(苏树朋等,2009;王新刚等,2009;邱桂兰等,2010;柯昌安等,2011;郭国祥等,2012;韩胜等,2012;王在华等,2012;方燕勋等,2013;姜振海等,2013)。本文对宕昌地震台(以下简称宕昌台)洞体应变异常变化进行分析,并判断是否记录到完整的地震地形变过程:α(震间形变)→β(震前形变)→γ(同震形变)→δ(震后形变)→α(震间形变)。

1 台站背景

宕昌地震台始建于1987年,1989年建成,距临潭—宕昌断裂约5km。台站形变观测山洞,长约108 m,深65.5 m,山体由三迭系碎硝岩和板岩组成,洞体垂直覆盖层厚约35 m。山洞内仪器室年温差小于0.2℃,安装SS-Y型伸缩仪和DSQ型水管倾斜仪。

临潭—宕昌断裂西起合作以西,向东南经临潭北、岷县延伸至宕昌以南,长约250km,由数条规模不等、相互平行或斜列的次级断裂组合而成。该断裂位于东昆仑断裂和西秦岭北缘断裂之间,同迭部—白龙江断裂带、光盖山—迭山断裂带、文县—康县—略阳断裂、康县—略阳断裂带、成县盆地南缘断裂、两当—江洛断裂、礼县—罗家堡断裂等规模较大的断裂共同组成该地区复杂的“V”字型构造体系(袁道阳,2003;袁道阳等2004;郑文俊等,2005)。

2 洞体应变观测原理

洞体应变观测是连续监测地壳应变状态的一种地形变观测,原理是,测量地表两点间水平距离的相对变化量(中国地震局监测预报司,2008;吕宠吾等,2001,2009)。即

式中,L为原地壳表面两点间的距离,L′为变化后地壳表面两点间距离,ΔL为两点间的绝对变化量,ε为应变量。根据约定:ε<0时,L压缩;ε>0时,L伸张。

3 资料分析

据中国地震台网中心测定,北京时间2013年7月22日7时45分56秒在甘肃省定西市岷县—漳县交界发生MS6.6强烈地震,震中位于34.5°N,104.2°E,震源深度约20km。该地震发生在临潭—宕昌断裂(北支)上,距宕昌地震台53km。

3.1 干扰剔除

不同的干扰因素影响机理不同,变化特征也存在较大差异,根据影响幅度和时间,分为:①使观测数据产生突跳、台阶、畸变等明显的干扰变化,如:人为干扰、仪器故障、爆破、停电等;②没有明显的短期异常变化,干扰叠加在趋势变化中,如:温度、气压、地下水位、水库、河流、大型仓库、大型工厂、大型施工场地等。明显干扰在日常预处理中基本消除,本文主要分析温度和气压对宕昌洞体应变的干扰(在宕昌台附近未开展地下水位观测,无法对地下水位影响进行分析)。宕昌台洞体应变与气温、气压的相关性分析见表1。

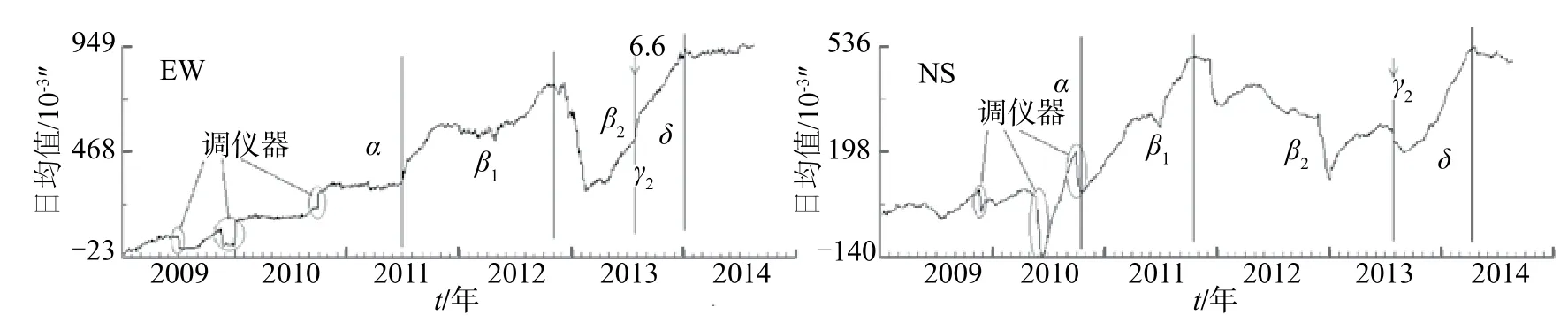

由表1可见:宕昌台洞体应变与气温、气压的变化基本不相关。2009—2014宕昌台SS-Y仪EW分量日均值曲线见图1。由图1可见:自2011年起,洞体应变EW分量变化幅度和速率急剧增加,变化幅度是2009年和2010年的3倍多,而气温和气压干扰不可能造成如此大的变化。因此,本文在分析洞体应变资料时忽略气温与气压干扰。

表1 洞体应变与气温、气压的相关分析结果Table 1 Correlation analysis of cave volume strain and temperature,barometric pressure

图1 宕昌台SS-Y仪EW分量日均值曲线Fig.1 The average daily value curves of SS-Y EW components of volume strain at Dangchang Seismic Station

3.2 异常变化分析

宕昌地震台洞体应变2008年1月1日起正式产出观测资料。由于2008年汶川地震对宕昌台观测资料影响较大,且在2009—2013年宕昌台附近无MS5.0以上地震干扰,因此截取2009—2014年观测资料进行分析。

在2011年6月30日至2012年3月21日及2013年5月16日至8月7日,宕昌台洞体应变仪器出现故障,NS分量数据不可靠,故本文主要对EW分量进行分析。

王双绪等(2013)研究认为:在印度板块北推碰撞作用下,青藏块体NE向挤压和向东挤出构造应力是本区运动变形的主控应力。李桂荣等(2013)对“陆态网络”基准站GPS数据的研究认为,异常方向主要为EW方向。通过以上分析可以确认:岷县—漳县6.6级地震期间,该地区主应变方向为EW方向,因此,宕昌台洞体应变EW分量能够反映该地区主要异常过程。

研究表明,地震地形变存在一个由继承性运动→偏离继承性运动→发生地震→震后调整逐步回复到继承性运动的过程。对应到地形变观测当中,就是:震间形变→震前形变→同震形变→震后形变。

3.2.1 EW分量。(1)震间形变。宕昌台洞体应变EW分量在2009—2010年呈现准线性变化,并具备一定年变规律——在一个下降通道内波动,每年2月、7月为高点,5月、10月为低点,具有较为稳定的变化趋势(图1),说明临潭—宕昌断裂带正处于能量积累的继承性运动期间,为正常动态背景。EW方向受到压缩。

(2)震前形变。包括加速变化期(β1)、失稳期(β2)、临震预滑动(γ1)。震前形变划分为:①2011年初至2013年4月为加速变化期,2013年4月至7月为失稳期,没有临震预滑动(临震预滑动指未来震中附近观测到的量级显著大于α时期和β1时期的异常变化,并不是每一个大震之前都存在);②β1、β2与第1种情况相同,2013年4月至2013年7月为失稳期,7月3日至14日为临震预滑动(姜振海,2013)。本文采用第1种划分方法。

EW分量在2011年1月至2013年4月打破年变规律,观测数据持续下降,进入加速变化期,2011年 5月击穿下降通道下沿,9月达到最低点,变化幅度达10 094.2×10-10,是2009年和2010年年变幅的3倍多,呈明显加速变化(图1)。加速度的出现意味着,在正常应力背景上出现增量应力过程,断裂带由此开始打破并偏离继承性运动。

EW分量在2013年4月16日至6月7日出现快速下滑形态,幅度达到10 085.4×10-10,相当于2011年最大年变幅,平均日变化达到193.9×10-10;7月3日至7月14日出现快速上升形态,变化3 482.4×10-10,平均日变化为316.6×10-10(图1)。说明在此期间宕昌台洞体应变EW分量进入无序波动期,出现较大波动,显示失稳期特点。临潭—宕昌断裂带此时已经偏离继承性运动,随时可能发生地震。

图2 2013年7月22日SS-Y仪EW分钟值曲线Fig.2 The minutes value curves of SS-Y EW component on July 22,2013

(3)同震形变指地震导致岩体破裂错断时记录的异常变化(唐磊等,2011,2013)。2013年7月22日宕昌台洞体应变EW分量同震形变达6 763.4×10-10(图2);安装在同一观测墩的水管倾斜也出现同震变化,变化幅度NS分量为-170.54×10-3″,EW分量为-109.93×10-3″。这些同震变化说明,在2013年7月22日7时45分56秒,临潭—宕昌断裂带发生主破裂,将积累的能量转变为热能和弹性能释放出来。

(4)震后形变。分为:震后滑动(γ3)和震后调整(δ)。震后滑动指地震后紧跟的惯性滑动,并非每个地震后都会出现,而岷县6.6级地震后出现惯性滑动,且幅度较大,时间较长,比较少见。2013年7月22日到8月16日,变化幅度高达15 860.7×10-10(图1)。此时岩体受惯性作用,在EW方向呈现压缩变化。

震后调整指地震后地壳自动逐步回归到震间形变的过程。由图2可以看出:当宕昌台洞体应变EW分量降到最低点后,出现一个回调过程,幅度达到17 917.9×10-10,将震后滑动包含在内,并恢复到以前的下降通道之内。此过程结束后,宕昌台洞体应变EW分量再次进入震间形变期,临潭—宕昌断裂带恢复到应力积累期。

3.2.2 洞体应变观测NS分量。由图3可见: NS分量故障较多,仍存在较为明显的异常变化。NS分量平均日变速率2009年1月1日至2011年6月29日为5.3×10-10,2012年4月29日至2013年5月15日为10.6×10-10,2013年8月14日至2014年3月6日为29.6×10-10,对应震间变化、震前变化、震后变化。

3.2.3 水管倾斜观测。宕昌台形变山洞内安装水管倾斜仪,与洞体应变仪SS-Y安装在同一个仪器墩上。DSQ仪记录到岷县—漳县6.6级地震的震间形变、震前形变、同震形变、震后形变等地形变过程(图4),从而说明洞体应变真实可信。

图3 宕昌台SS-Y仪NS分量日均值曲线Fig.3 The average daily value curves of SS-Y NS component at Dangchang Seismic Station

图4 宕昌台DSQ日均值曲线Fig.4 The average daily value curves of DSQ at Dangchang Seismic Station

4 结论

通过对宕昌台洞体应变观测数据进行分析,得出以下结论。

(1)宕昌台洞体应变EW分量记录到岷县—漳县6.6级地震地形变过程:震间形变→震前形变→同震形变→震后形变→震间形变。为地震孕育过程的研究提供了宝贵资料。

(2)宕昌台洞体应变异常时间较长,内容丰富,有中长期异常,如:2011年变幅是2009年和2010年的3倍多,也有短临异常,如:2013年4月16日至6月7日出现快速下滑形态,7月3日至14日出现快速上升形态,表现为失稳期内剧烈波动,地震随时可能发生。

(3)岷县—漳县6.6级地震的发生,预示着未来几年该地区可能是甘东南地区的地震活动主要区域(张元生等,2013)。宕昌台洞体应变可以监测甘东南地区应力变化,为今后地震监测预报提供重要观测资料及判定依据。

方燕勋,马武刚.高邮—宝应M 4.9地震前湖州定点形变异常分析[J].大地测量与地球动力学,2013,33(增刊I):76-78.

郭国祥,张红秀,陈常俊,等.山西河津4.8级地震临汾地震台数字形变资料异常特征及同震响应分析[J].山西地震,2012,152(4):27-29.

韩胜,李成柱,苏燕红,等.2010年山西大同阳高4.5级地震前形变潮汐因子异常特征分析[J].山西地震,2012,150(2):21-23.

姜振海,翟伟,王小娟.岷县、漳县交界MS6.6地震与甘肃形变异常情况探讨[J].地震工程学报,2013,35(3):549-556.

柯昌安,牛安福,李正媛,等.宁强5.7级地震前陕西定点形变的异常现象[J].西北地震学报,2011,33(2):177-181.

吕宠吾,孙亚强,杜为民,等.SS-Y型短基线伸缩仪及其标定装置[J].地壳形变与地震,2001,21(3):82-88.

吕宠吾,杨江.差分式伸缩仪[J].大地测量与地球动力学,2009,29(3):145-147.

李桂荣,艾力夏提•玉山,王晓强,等.甘肃岷县漳县MS6.6地震前“陆态网络”基准站东西分量时序曲线异常特征研究[J].地震工程学报,2013,35(3):542-548.

邱桂兰,何跃,张小东,等.攀枝花6.1级地震前南山地震台的形变异常分析[J].四川地震,2010,137(4):18-24.

苏树朋,李津津,张勤,等.易县地震台形变资料对汶川8.0 级大地震的反应[J].华北地震科学,2009,27(2):54-58.

唐磊,邱泽华.钻孔四分量应变仪观测的汶川地震的同震应变阶[C].地壳构造与地壳应力文集,2011:114-124.

唐磊,荆燕.川滇地区钻孔四分量应变仪记录的同震应变阶分析[J].震灾防御技术,2013,8(4):370-376.

王双绪,将锋云,李宁,等.岷县—漳县MS6.6地震前区域地壳运动变形背景与断层形变异常特征[J].地震工程学报,2013,35(3):503-512.

王新刚,王文景,唐小勇,等.精河MS5.1地震前精河台的定点形变异常的初步研究[J].高原地震,2009,21(2):18-23.

王在华,滕海涛,等.新疆新源、和静交界MS6.6 地震前形变异常[J].内陆地震,2012,26(4):347-353.

袁道阳.青藏高原东北缘晚新生代以来的构造变形特征与时空演化[博士论文].北京:中国地震局地质研究所,2003.

袁道阳,张培震,刘百篪,等.青藏高原东北缘晚第四纪活动构造的几何图像与构造转换[J].地质学报,2004,78(2):270-278.

中国地震局监测预报司.地形变测量[M].北京:地震出版社,2008.

郑文俊,刘小凤,赵广坤,等.2003年11月13日甘肃岷县MS5.2地震基本特征[J].西北地震学报,2005,27(1):61-65.

张元生,冯红武,陈继锋,等.基于地震学资料探讨2013年岷县—漳县6.6级地震发震构造[J].地震工程学报,2013,35(3):419-424.

The abnormal change of cave volume strain for Minxian - Zhangxian MS6.6 earthquake

Shi Jiping,Wang Xiaojuan and Zhai Wei

(Earthquake Administration of Gansu Province,Lanzhou 730000,China)

In this paper,the anomalous variation of cave volume strain data at Dangchang Seismic Station is analyzed.The result suggests that the data has recorded the whole process of earthquake deformation.The process is:interseismic deformation,then,preseismic deformation(which include the acceleration period and unstable period),then,coseismic deformation,then,postseismic deformation(which include the post seismic slip and the adjustment),and last,interseismic deformation.The post seismic slip of long duration is extremely rare in our country,so this data is extremely valuable for the study of earthquake gestation process.

cave volume strain,Minxian-Zhangxian MS6.6 earthquake,accelerated change period,unstable period,adjustment after the earthquake

10.3969/j.issn.1003-3246.2015.05.011

史继平(1978—),男,工程师,主要从事地震前兆监测及研究工作

中国地震局监测、预测、科研三结合课题(152802)

本文收到日期:2015-05-27